SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过问卷调查了解到,大学生体育锻炼习惯、兴趣与心理健康水平呈显著性关系,体育锻炼的形式对心理健康水平有着重要的影响,体育锻炼类型也对大学生心理健康水平有一定的影响,体育锻炼与心理健康存在着明显的互动关系.

关键词:大学生;体育锻炼;心理健康

目前,大学生心理健康问题越来越突出,加强大学生心理健康教育的必要性和迫切性显得越来越重要[1].近年来,国内外学者从多方面多角度对体育的心理健康效应进行了研究,体育锻炼促进心理健康的功能日益受到广泛关注[2,3].笔者从大学生体育锻炼的行为习惯、兴趣、锻炼形式与类型等方面,探讨了体育锻炼行为与心理健康的内在联系,以期为提高大学生心理健康水平提供参考依据.

1研究对象与方法

随机选取河北理工大学不同年级的本科生500人作为研究对象,专业涉及自动化、冶金、机械、材料、数理、英语、法律等.其中男生270人,女生230人,平均年龄20.8岁.采用国际上通用的心理健康测试量表(symptom check list 90,SCL 90)进行测试.此表包括90个询问题目,隐含着10个因子:躯体化(F1)、强迫症(F 2)、人际关系敏感(F3)、抑郁(F 4)、焦虑(F 5)、敌对(F 6)、恐怖(F 7)、偏执(F 8)、精神病性(F9)及其他(F10).

参考有关文献资料和访问调查的结果制定了大学生体育锻炼现状调查问卷,内容包含体育锻炼习惯、兴趣、形式及类型等,测试前进行了问卷效度和信度检验.参照《体育锻炼行为的阶段性分布调查表细则》[4],并根据本研究需要,把体育锻炼行为分为无锻炼阶段(包括前凝神阶段与凝神阶段)、准备、行动、维持获得4个阶段.无锻炼阶段指目前没有进行体育锻炼;准备阶段指有时进行锻炼,但没有形成规律;行动阶段指目前进行了有规律的体育锻炼,但时间仅为6个月以内;维持获得阶段指已持续了6个月以上有规律的体育锻炼.采用集体问卷测试,无记名答卷,统一指导语.共发放问卷476份,实际回收457份,剔除无效问卷14份,有效问卷为443份,占发放问卷的93.1.

2结果与分析

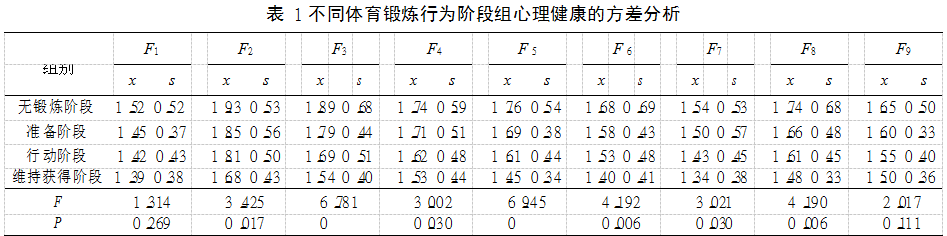

2.1不同锻炼行为阶段组学生的心理健康比较

从表1可看出,不同阶段组学生的心理健康指标除躯体化和精神病性因子外,其余各因子得分存在显著性差异.各组均值进行配对比较的结果表明,维持获得组学生的强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖因子得分均低于其他3组,偏执因子得分低于无锻炼阶段组和准备阶段组,精神病性因子分数低于无锻炼阶段组.进一步对各因子内容量表分析发现,不锻炼和锻炼无规律的学生有着较多的紧张、神经过敏、抑郁苦闷、自卑感和猜疑、敌对、冲动行为,而处于维持获得组的学生则有着较少的不适行为.这与Martinsen的研究结果一致,体育锻炼是治疗焦虑症状的有效手段,并有助于降低轻度到中度的抑郁程度[5].丁雪琴等[6]的研究结果也表明,经常参加体育锻炼和不经常参加体育锻炼的2个群体在心理压力困扰程度上存在较大差异,前者有利于青少年心理的健康发展.分析提示:不同的锻炼习惯对心理健康也有着不同影响,长期有规律的体育锻炼能改善大学生的心理健康状况.

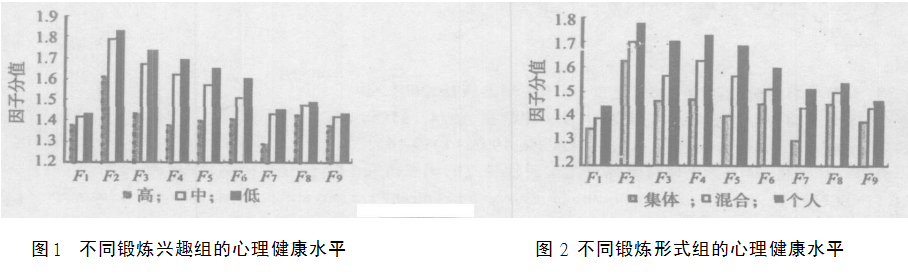

2.2 不同锻炼兴趣的大学生心理健康水平比较

图1显示了不同锻炼兴趣组大学生的心理健康水平.结果表明,不同兴趣组大学生的SC L 90因子总分存在着显著性差异(F(2,440)=3.672,P=0.026),且在高组与低组之间的差异也非常显著(t=-3.074,P=0.002).兴趣高的大学生表现出较高的心理健康水平;体育锻炼兴趣低的学生表现出与不锻炼和锻炼无规律学生相似的心理健康状况.心理学研究表明,人们对某一事物积极的态度和行为,取决于对这一事物所具有的价值的深刻认识和理解,同时,也取决于对这一事物的浓厚兴趣[7].大学生锻炼兴趣的高低可能是影响他们锻炼行为稳定性的主要因素,因此兴趣相近的学生表现出相似的心理健康水平.

2.3 不同锻炼形式组学生的心理健康水平比较

图2显示了不同锻炼形式组学生(不锻炼者除外)的心理健康水平.统计数据表明,不同形式组学生的SCL 90因子总分存在着显著性差异(F(2,373)=3.513,P=0.031),且在集体锻炼组与个人锻炼组之间的差异非常显(t=-2.994,P=0.003),集体锻炼组得分明显低于个人锻炼组,在人际关系敏感、敌对、焦虑等因子分值上还好于混合组(有时集体、有时个人).经常参加集体锻炼的学生平时的不适反应和行为较少,9.86的心理异常发生率低于个人锻炼组的15.4及混合组的13.8.这与何秋华等[8]的研究结果一致,课余进行集体锻炼的大学生心理健康水平优于非集体锻炼的大学生.

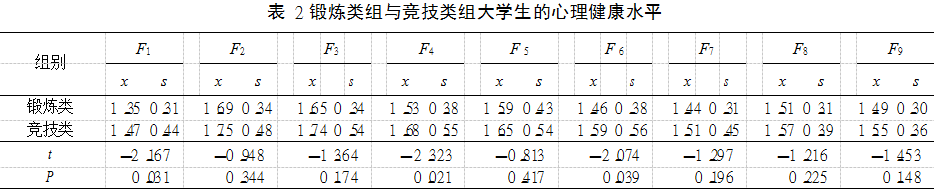

2.4 不同锻炼类型组学生的心理健康水平比较

对锻炼类组(娱乐健身性的活动)、竞技类组(竞争比赛性的活动)及混合组(类型不确定)的大学生心理健康水平进行方差分析发现,3组各因子总体间不存在显著性差异.但对各组均值进行配对比较后发现,在躯体化、抑郁、敌对因子上,锻炼类组得分低于竞技类组(见表2).出现这一结果的原因,可能与大学生对竞技类活动后的胜负结果给予了过多的注意而产生了不同的评价,特别是失败的结果导致了心理状态的失衡有关,也可能与活动的内容和强度有关.这也是需要通过实验做进一步研究的问题.

有研究认为,健身和有氧训练等非竞争性锻炼类型活动具有心境的双向调节功能,即将负性心境或过高的良性心境状态维持在中间水平上亦即平衡机制的功能,而具有双方竞争性的、存在胜负结果的竞技类型活动对心境具有失衡机制的功能.黄志剑等[9]的实验研究表明,大学男生在进行竞技性活动后胜负的结果对心境有非常显著的影响,失败使得竞技类型活动没有起到改善心境状态的作用.

3结论与建议

3.1 结论

1)不同锻炼习惯对心理健康产生不同的影响,长期进行有规律的体育锻炼有助于提高大学生的心理健康水平;2)大学生体育锻炼兴趣与心理健康水平之间有着明显的互动关系,兴趣高的学生心理健康水平也较高;3)选择集体锻炼形式和锻炼类型活动的大学生心理健康效应更为突出.

3.2 建议

加强大学生对体育锻炼促进心理健康功能的认识,提高其体育锻炼兴趣,使其养成自觉、经常参加体育锻炼的良好习惯.高校应把体育锻炼作为提高大学生心理健康水平的重要手段,每周组织3次以上课余集体锻炼,并指导学生选择好锻炼的内容和类型.

参考文献:

[1] 梅传强.大学生心理健康教育[M].北京:中国法制出版社,2001.

[2] 姒刚彦.体育运动与心理健康[J].武汉体育学院学报,1994,(3):58-62.[3] BOS K.Spor t and gesundheit[J].Sportpsycholog ie,1993,(1):9-16.

[4] 程小虎,卢标,张凯.对大学生体育锻炼行为阶段性特点的调查研究[J].体育与科学,1998,(2):55-58.

[5] M A RT INSEN E W.T herapeutic implicstion o f exercise for clinically anxious and depressd stio ns[J].Int J Spo rt Psycho,1993,(24):185-199.

[6] 丁雪琴,高潮.体育运动与青少年心理健康的调查研究[J].体育科学,1998,(5):83-86.

[7] 刘一民,孙庆祝,孙月霞.我国大学生体育态度和体育行为的调查研究[J].中国体育科技,2001,(1):28-31.

[8] 刘夫力,何秋华.课余集体体育锻炼对促进大学生心理健康的研究[J].体育学刊,2002,(5):60-62.

[9] 黄志剑,姒刚彦.活动类型和强度对大学男生心境变化影响的研究[J].体育科学,1997,(5):80-84.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10100.html