SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新时代校本课程开发与改革如火如荼。通过对羊山中学离校课程建设的改变与重构进行探究,启示我们作有“根”的校本课程建设要抓住时代机遇,遵循“乐学”、“技学”、“悟学”的原则,以满足学生个性化需求为目标,充分发挥学生主体性,在学校师生、家长等多方积极协同配合中,培养全面发展的人。新时代作有“根”的校本课程建设势在必行。

关键词:新时代;校本课程;羊山中学;有“根”的校本课程建设

本文引用格式:张华.有“根”的校本课程建设探究——以河南省羊山中学为例[J].教育现代化,2019,6(33):99-102.

Exploring the Construction of School-based Curriculum with“root”——Taking Yangshan Middle School in Henan Province as an Example

ZHANG Hua

(Xinyang Normal University,School of Geographic Sciences Henan,Xinyang)

Abstract:The development and reform of school-based curriculum in the new era is in full swing.Through the exploration of the change and reconstruction of the school curriculum construction of Yangshan Middle School,it is revealed that we should grasp the opportunities of the times and follow the“interesting”,“technology”and“study”in the construction of school-based curriculum with“roots”.The principle is to meet the individual needs of students,to give full play to the subjectivity of students,and to train all-round development in the active cooperation of teachers,students,parents and other schools,ect.It is imperative to build a school-based curriculum with a“root”in the new era.

Key words:New era;School-based curriculum;Yangshan Middle School;School-based curriculum construction with“roots”

当前,校本课程开发已成为我国基础教育课程改革的一项基本政策。《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出,“改变课程管理过于集中的状况,实行国家、地方、学校三级课程管理,增强课程对地方、学校及学生的适应性。”在中国特色社会主义新时代的背景下,全国各地校本课程开发和改革进行得如火如荼[1]。近年来,多个中小学将书法、葫芦丝、快板、京剧等列入学校的校本课程,寓教于乐,让学生们在课堂上感受传统文化的魅力,提升学生的文艺修养。有“根”的校本课程建设成为新时代课程改革的必然趋势。

一 有“根”校本课程的时代机遇

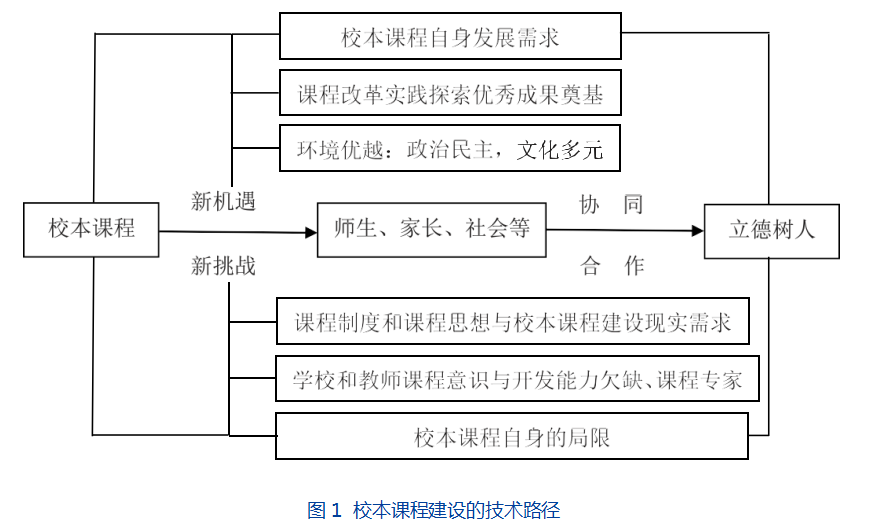

新时代为达到“立德树人”教育方针更高层次的要求,教育领域纷纷进行校本课程开发。一方面,人们瞄准校本课程建设的新机遇(图1),重视校本课程本土性和创造性的开发,使其能够自下而上地弥补国家课程的不足,有助于学生个性的发展、教师专业发展水平的提高以及学校实现教育目标并形成自己办学特色。另一方面,各中小学也表示校本课程建设难度大、技术路线缺乏[2]等(图2),甚至出现后期实施与前期计划“不匹配”的矛盾现象。英国著名戏剧演员肯尼斯·黑格曾说:“戏剧中需要三样东西:剧本、演员和观众,他们每一方都要付出一些东西”。有“根”的校本课程建设同样也需要师生、家长、社会等密切配合协同完成。面对新一轮作扎“根”于学校的校本课程建设,师生、家长和社会要积极迎接挑战。

学校正如戏剧的舞台,为“演员”(学生)提供与时俱进的表演场所。需密切关注国家重视并积极开展校本课程建设这一政策,是实施一种特殊的课程干预,符合新时代立德树人实现人的全面发展的新要求,以自上而下的路径及自下而上的探索结合的方式影响着新时代教育[3],以可持续发展的理念促进教育发展,形成一种扎“根”学校的校本课程建设的特殊路径。随着21世纪“研学旅行”等多种教育方式的兴起,邀请专家座谈、提供教师访学机会、培养教师“教与学”的能力已成为时代需求。此外,加强家庭建设,重视家庭教育,养成良好家风,是培育和弘扬社会主义核心价值观[4]发扬光大中华民族传统家庭美德的重大举措和重要任务。当前,要以社会主义核心价值观思想核心和内容为统领,树立新时代的教育价值观。在师生、家长、社会等多方努力中进行校本课程本土化与创造性建设探索,兼容并包,开辟出有“根”校本课程的新沃土。

二 有“根”校本课程的建设探究

选取河南省信阳市羊山中学开设校本课程中的“离校课程”为研究对象,从“What-Why-How”三方面具体探讨有“根”的校本课程如何建设。其中,师生、家长、社会等都发挥着不可替代的作用,协同致力于人才培养战略,完善教育智库,推动时代发展[5]。

离校课程建设探究路径之“What”:“离校课程”是信阳市羊山中学开设的校本课程之一,以“回忆”、“感恩”、“祝福”为主题,旨在让师生的情感得到凝聚,思想得到升华,使毕业不再仅仅是一种告别。从2013年以来,已连续开展了五次离校课程。离校课程的内容包括:入校课程培训,三年班级成长档案展示,离校日庆典活动,学生离校的后续活动等等。在2013年的基础上,每年的离校课程既有传承又有创新。

离校课程建设探究路径之“Why”:新时代需要牢记使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗;需要重点关注教育事业发展,坚定文化自信;需要贯彻落实《基础教育课程改革纲要(试行)》,重视校本课程的建设。羊山中学离校课程的“扎根”建设适应时代发展,扼住时代脉搏,是学校师生、家长及社会力量多方密切配合协同努力的优秀“结晶”。离校课程把习惯养成、文化学习与毕业离校三位融为一体,培养学生懂得爱与感恩,敢于担当的价值取向,体现学校的教育文化理念和教师的课程研发素养。

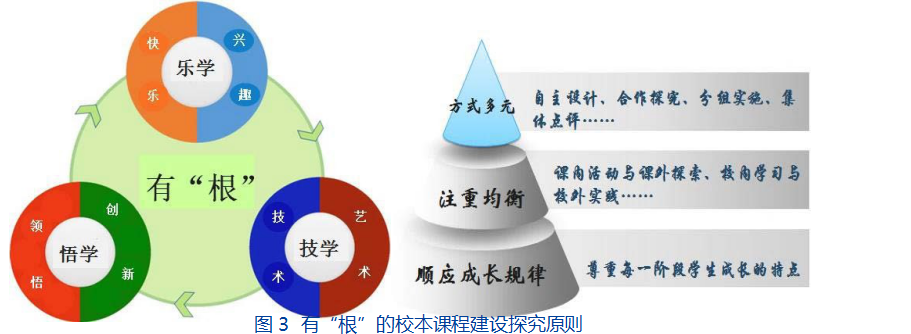

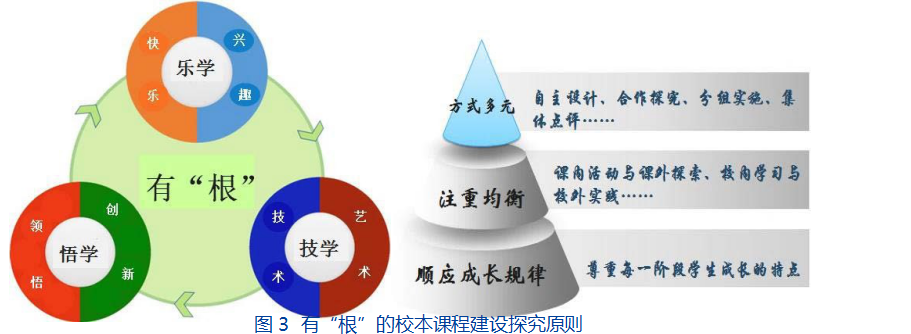

离校课程建设探究路径之“How”:羊山离校课程赋予课程以生命,为其注入新鲜血液,其开发与实施分为四篇,分别是相遇篇、相识篇、相知篇、相守篇。同等重要的是该校本课程非常重视学校师生、家长及社会等多方力量的密切配合协同努力。离校课程是毕业生需要的教育服务,羊山中学的教研组深刻认识到离校课程的重要性,致力于让离校这一课程赋予生命与根的力量,为社会不断输送人才,图2为该校本课程探究建设中的相关剪影。如,课程实施首先需要确定主题,明确课程目标——其次合理规划,避免流于形式,重视学生核心价值观的教育与培养,设置感恩家长等环节——最后在学生心中播散希望的种子,引导青年一代乐观前行,努力前进等。在具体操作层面发挥学生的主人翁意识。如相遇篇中,运用来自戏剧中充分做好前期准备的经验,积极培养教师的课程研究性学习能力,提供优质师资,选拔学生,共同构建适合学生核心素养发展的离校课程体系,打破以往由学校、教师制定学习课程内容的规则,以学生为中心,充分尊重学生的个性发展,使学生成为课程体系开发中的新鲜血液,是学生与校本课程“本土化”、“人性化”的完美结合与相遇。一方面,羊山中学的管理者和教师从七年级开始就把学生的良好习惯的培养,文化课的学习和毕业离校的未来发展放在同等重要的地位,同时定期邀请国内专家来校座谈,开设提升教师课程能力培养等相关课程,创造一个自由民主开放包容的课程资源建设环境;教会学生懂得爱与感恩,敢于担当,学生积极参与并定期主动反馈日常生活做过的一些感恩事件,如帮父母洗脚、做家务等;每一位学生在团队合作中的谦让和担当,体现了学校“会读书不如会做事,会做事不如会做人”“做好中国人”等核心育人理念等。另一方面,家长积极配合,将家庭教育与学校教育紧密结合,尊重孩子成长规律,让孩子在成长中感受教育与生活的真谛(图3)。此外,市政府、教育局以及关爱学生成长的社会爱心人士也在部分社交媒体、教育网站等积极回应,为“使校本课程扎根”谏言献策,如有人认为“校本课程扎根这一宏大想法要落地,必须落在课程建设上”,取得部分社会教育人士的认同与支持等。

作为情感化的“离校课程”,它承载着老师的祝福,学生的梦想,离校不仅仅是一种告别,毕业也远远不只是最后那匆匆的一个挥手,它有一系列的活动组成,各种活动紧紧围绕“感恩”“责任”“梦想”等主题。通过这些系列课程体验让学生们懂得爱与感恩,将母校深情、同学友谊内化为终身学习的强大动力。可见,有“根”的校本课程建设,是学校师生、家长及社会力量等多方协同配合,以学生为主体,以满足更为丰富的学生个性化需求为目标,使活动课程化,作扎根学校的课程建设,像“牙齿一拔就会疼”。

三 有“根”校本课程建设探究的启示

羊山中学有“根”校本课程建设的实例启示我们校本课程建设需不断摸索调试,积极适应新时代国家提出构建适合学生核心素养发展的校本课程建设的要求,围绕课程建设的研究性学习主体,与地方高校等多方主体合作并与专家积极学习交流,着力构建适合学校自身发展的有“根”的离校课程。新时代下,校本课程建设需要遵循“乐学”、“技学”、“悟学”三个原则(图3),以满足学生个性化需求为目标,在校本课程建设中顺应学生成长规律、注重均衡发展以及实施方式的多元等,充分发挥学生主体性,学校师生、家长等多方协同努力,使校本课程扎根,培养全面发展的人。

(一)有“根”的校本课程建设离不开快乐与兴趣

中国著名文学家闻一多曾说过,尽可多创造快乐去填满时间。莎士比亚的经典语录中提及“学问必须合乎自己的兴趣,方可得益”。可见,快乐与兴趣是有“根”的校本课程建设的活源之水。要想使校本课程有“根”,一拔出来就疼,必须要为校本课程注入快乐与兴趣的元素,以满足更为丰富的学生个性化需求为目标,充分发挥学生主体性,培养全面发展的人。快乐可以使学生倍感愉悦,乐于参与,善于反馈。兴趣是最好的老师,是天赋的资源,是未被利用的教育资源,儿童生动活泼的生长就是依靠这些天赋资源的运用而获得的,是驱使学生参与,充分发挥主动性的牵引力,是学生热爱该校本课程的动力源泉。羊山中学的离校课程充分满足了学生的兴趣,让学生成为课程的主人,是课程乐校园的一次有益探索。可见,有“根”的校本课程建设离不开快乐与兴趣,学生的兴趣与快乐是校本课程的出发点与归宿。

(二)有“根”的校本课程建设离不开技术与艺术

技术是知识的归纳与实施路径,艺术是知识的结晶与成品展示。有“根”的校本课程建设切记随意性与垄断性,而是在国家课程方案下博采众长。有“根”校本课程的建设离不开技术,其有规范的开发及建设程序,即遵循“组织建立——评价机制——现状分析——目标拟定——方案编制——解释与事实——再评价与改进”的基本流程。创新化的技术是一种艺术,商业化的艺术也是一种技术。有“根”校本课程的建设无疑要力争做到前者。只有实现技术路线的创新化,才能永葆活力,将有“根”的校本课程上升为一门艺术。羊山中学的离校课程实现了理论与实践层面的结合创新,摆脱陷入“两张皮”的误区,有一套完整的技术路径,努力致力于将离校课程变成一门艺术形态校本课程。可见,有“根”的校本课程建设离不开技术与艺术。

(三)有“根”的校本课程建设离不开领悟与创新

失败是创造不可避免的一部分,校本课程建设失败的案例不胜枚举。失败的原因也是形形色色,也许是开发主体缺乏,也许是开发范围过大,也许是技术路线匮乏等等。但是我们要善于思考,失败并不可怕,可怕的是没有领悟的能力。如果一个人没有主见,就会成为无头苍蝇乱飞;如果一个人没有思想,那就如同一具行尸走肉。同样,作有“根”的校本课程建设首先需要有明确的目标,以满足更为丰富的学生个性化需求为目标;其次,学校、学生、社会要密切配合,协同反思领悟。联想集团有限公司董事局主席柳传志曾在其《人活着要勤于复盘》文章中[6]写到人要勤于复盘,我们经常是被事情牵着走,办事过程中不知不觉就会跑偏,此时我们便需要停下来,回顾一下,把所有的工作梳理一遍,看清楚方向,也想清楚这是不是正确的路径。有“根”的校本课程建设离不开领悟,只有在领悟的基础上才能做到创新,博采众长,使校本课程的具有可持续性。羊山中学的离校课程离不开校长的重视及教师团队的不断反思领悟与创新,使离校课程在校本课程的路上越走越稳,越走越远。可见,有“根”的校本课程建设离不开领悟与创新。

四 结语

以豫南地区基础教育领域教学一线的羊山中学为研究对象深入调查,探究了该校校本课程建设的现状,并聚焦于师生、家长、社会等多个因素,认真剖析了有根校本课程建设的影响因素,从实践中获得校本课程建设的反馈,以期为未来基础教育中校本课程的有效建设提供实证依据和合理策略。

参考文献

[1]李永生.新课程背景下校本课程建设的实践探索[J].课程.教材.教法,2004(03):8-11.

[2]肖林元.校本课程的建设性缺失与矫正对策——以南京地区校本课程建设为例[J].课程.教材.教法,2015,35(03):95-99.

[3]赖树生.基于学生发展核心素养校本课程建设的实践与思考[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2017,30(08):80-82.

[4]翟博.树立新时代的家庭教育价值观[J].教育研究,2016,37(03):92-98.

[5]魏存智.浅谈“五层级”校本课程体系的构建——以河南省濮阳市实验小学为例[J].教育理论与实践,2018(14):49-51.

[6]柳传志.人活着要勤于“复盘”[J].企业文化,2017(03):82.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10052.html