SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:近年来,随着知识产权受到国内外和社会各界的高度重视,知识产权问题尤其是专利侵 权问题一直是困扰制约企业发展的重要因素。目前学术界对于专利侵权保护方面的研究多数集中 在定性的方法,本文则通过法经济学的视角构建专利侵权行为的决策模型,推演了在专利是否商 业化情形下权利人与侵权人之间的动态决策过程,并在模型中创造性地引入专利许可制度因素, 并在此基础上针对如何营造良好的专利保护制度环境、如何降低企业维权成本、如何增强专利保 护意识等问题提供了相应的对策建议。

关键词:法经济学,专利,侵权,决策

一、模型背景与思路概述

知识产权领域一直以来存在“ 侵权成本低、 维权成本高 ”的矛盾,因此知识产权保护是一 项非常复杂的系统工程。本文将针对专利侵权行 为背后权利人与侵权人之间的动态决策过程数 量化,从而发现影响侵权行为决策背后的关键因 素[1]。众所周知,权利人与侵权人之间在行为选 择和利益诉求方面是互相依存影响的,同时各自 又是一种黑箱式的静态自我决策。这里将侵权行 为决策过程放置在两种情形下进行研究(如图 1),分别为权利人专利商业化情形和专利非商业 化情形,主要由于这两种不同的情形下当事人之 间的决策路径与思考逻辑存在一定的差异,同时 在此基础上本文又将专利许可制度因素引入决策 模型,分析引导侵权人做出非侵权决策的动因。 因此从法经济学视角去解释权利人、侵权人行为决策分析过程[2-3],能够客观有效地反映法律与经 济在资源配置、行为决策上的相互影响作用[4]。

二、模型基本假设

(一)假设权利人 A、侵权人 B 均为理性经济 人,其中权利人 A 代表专利持有人、侵权人 B 代 表专利侵权参与者;

(二)假设专利商业化以后所对应的市场空间 总收益为 Profit ,即此收入由权利人 A 、侵权人 B 彼此按照一定的比例共同享有;

(三 )假设侵权人 B 实施侵权行为所需支付 的成本为 qCost ,即实施侵权行为时需要为专利商 业化生产、制造、销售等环节配备的相关投入;

(四 )假设权利人 A 采取维权措施所需承担 的成本为 wCost ,主要包含权利人 A 采取维权措 施过程中产生的律师费、审计费、诉讼费、证据保 全、证据收集以及专利相关的商业损失等;

(五 )假设权利人 A 维权成功后从侵权人 B 获得的侵权损害赔偿为 Pay ,这里假定权利人 A 申请专利后发起维权必定成功(即 Pay 必然大于 0),且不包含维权诉讼行为为权利人带来的其他 商业价值或品牌价值;

(六 )假设侵权人 B 选择支付权利人 A 专利 许可使用费方式所需承担的成本为 Fee;

(七)假设权利人 A 选择维权的概率为 X,不 选择维权的概率为 1-X (0≤X≤1);

(八 )假设专利商业化情形下权利人 A 与侵权人 B 分别享有市场空间总收入的二分之一,非 商业化情形下则由侵权人 B 独占享有。

三、模型构建与分析

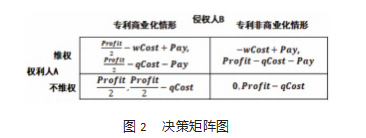

( 一)构建决策矩阵与模型

这里将权利人 A 与侵权人 B 各自的决策目标 函数按照权利人 A 所持专利是否商业化的情形进 行区分,构建决策矩阵如下图 2:

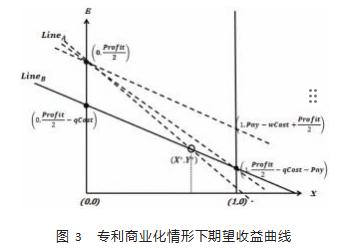

则专利商业化情形下,推导得出权利人 A、侵权人 B 各自的期望收益函数分别为:

则专利非商业化情形下,推导得出权利人 A、侵权人 B 各自的期望收益函数分别为:

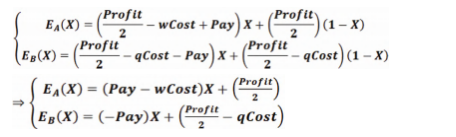

(二)侵权行为模型分析在专利商业化情形下(如图 3),侵权人 B 做出 侵权行为决策之前一般会对侵权行为进行成本效益 分析,从 LineB 在 E 轴的过点(O,-)和权利 人 A 的维权概率 X=1 时的过点(1.O)可以看出,侵权人 B 在做出侵权行为前必须先满 足这两个过点在 E 轴上的值为正,也即评估侵权 行为“值不值得”的问题;然后侵权人 B 对权利人 A 是否会发起维权进行预期,这里可以从 LineA 在实 施维权行为(即 X=1)时的过点(1.pay-wcost+) 看出 ,当ay-wco+"-ot-p即 Pay≥ (wCost - qCost)/2 时,侵权人 B 便会必然相信 权利人 A 会实施维权行为,而当 Pay<(w Cost - qCost)/2 时,则侵权人 B 对权利人 A 是否会实施维权行为便会存有一定的侥幸判断,此时 LineA 与 LineB 相交的点(X*,Y*)越向左偏则侵权人 B 越敢 于做出侵权行为的决策。因此在专利商业化背景 下,决定侵权人 B 是否侵权决策的因素主要为侵 权损害赔偿 Pay。针对该类侵权案件,国内外往往 会提高该类专利侵权损害赔偿数额以保护权利人 对已经商业化专利的独占享有权利,同时增加侵权 人实施侵权损害代价 ,达到震慑作用。

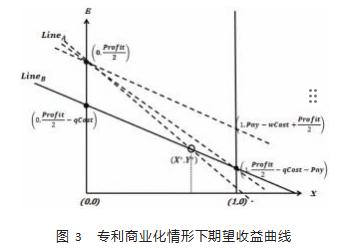

在专利非商业化情形下(如图 4),从 LineB 在 E 轴的过点(0.Profit - qCost)和权利人 A 的 维权概率 X=1 时的过点(1.Profit - qCost - Pay) 可以看出,侵权人 B 在做出侵权行为前同样必须 先评估侵权行为“值不值得”的问题;而与此同时 , 权利人 A 选择是否维权则主要由 LineA 在实施维 权行为(即 X=1)的过点(1.Pay - wCost)决定,即 Pay>wCost 时权利人 A 必然实施维权,这主要 是由于权利人 A 仅仅申请专利而未在专利商业化 上产生成本消耗,而权利人 A 也希望能够在实施 维权过程中削弱侵权人 B 的收益,同时使得自己 的利益最大化。这种方式在我国“先申请制”专利 制度下显得十分有效,又称“收费门策略”,即权利 人 A 抢先提交专利申请并获批,侵权人 B 一旦实 施并商业化该专利,权利人 A 就可以通过维权要 求“路过”自己专利的侵权人 B 交纳“过路费”。因此 在司法实践中,此类专利非商业化侵权案件的赔 偿判决往往由于难举证而无法使得双方都有一个 满意的结果,即权利人觉得赔得少、侵权人觉得赔 得多,存在一定的自由裁量和判断空间,即使在双 方之间采取折中的方案,也很难达到彼此的均衡 状态。从上图 4 中(1.Pay - wCost)与(1.Profit - qCost - Pay)这两点可以看出:即侵权损害赔偿 Pay 可由式(Profit + wCost - qCost)/2 进行表达, 其大小在一定程度上决定了双方对各自行为决策 期望值的偏离程度。因此由于现实中对商业获利 Profit、侵权成本 qCost 以及维权成本 wCost 存在 较大难度的举证,往往需要权利人在主张权利之前 积极收集侵权人实施侵权行为相关的数据材料 、 造成的损失以及保留维权过程中产生的合理费用 凭证,才有可能通过举证争取到最大限度的损害 赔偿。

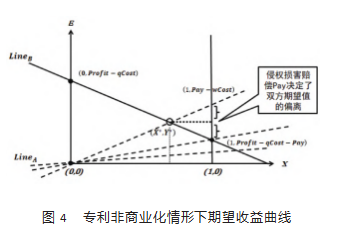

(三 )非侵权行为决策引导 —— 专利许可制度

前述两类侵权行为模型主要阐述了权利人与 侵权人之间在制度与经济约束下的决策差异,然 而是否存在一种规则能够将侵权行为决策引导至 非侵权行为决策呢?这里在模型中引入专利许可 制度来评估对侵权行为决策的影响。

在前面模型假设(六 )中约定了支付专利许 可费为 Fee ,那么侵权人 B 一旦向权利人 A 支付 专利许可费,并达成许可授权使用的关系后,则双 方之间便不再产生侵权成本、维权成本以及相关赔 偿,其效用函数均可表达为市场收益(这里假设 预期获得的市场收益相同,即专利商业化情形下为Profit /2.非商业化情形为 Profit)减去 Fee。这里以专利商业化情形为例(如图 5 ,即 =E-Fee),由此将该函数分别与侵权人B 的期望收益函数进行比较:当 Fee≤qCost 时,从 上图中可以看出专利许可模式下的效用明显高于 侵权行为的期望收益,侵权人 B 出于理性考量则 会选择非侵权行为决策;当 qCostCost+Pay 时,许可费 过高则会倒逼侵权人 B 做出侵权行为决定。

四、对策建议

首先,应加大专利侵权行为的赔偿数额,积极 参考国际先进的专利保护经验与制度,对于恶意 侵权行为、情节严重的应依法适用惩罚性赔偿,在 相关规定中应对“ 恶意 ”及“ 情节严重 ”做出明 确的定义,积极支持权利人的惩罚性赔偿请求, 提高侵权代价,充分发挥惩罚性赔偿对侵权行为 的法律威慑力。其次,尊重权利人的知识成果,秉 持价值与利益回报对等的原则,为侵权损害程度 的认定以及赔偿额的计算方式提供切实可靠的证 据收集机制,努力使得赔偿与专利价值相匹配, 同时应依法将权利人维权的合理开支计入损害赔 偿范围,由侵权人承担权利人的维权成本。最后 营造良好的专利保护环境氛围,建立良性的专利 许可制度与环境[5],积极为引导专利侵权人采取 非侵权决策创造条件。

参考文献

[1] 王鹏.最优专利侵权归责原则的选择——一种经济 模型的方法[J].制度经济学研究,2010(4):26-38 .

[2] 刘琼宇.侵权行为法的经济分析[D].北京:中国政 法大学,2005 .

[3] 考特,尤伦.法和经济学[M].第 6 版.史晋川,董雪 兵,等译.上海:格致出版社,2012 .

[4] 吴汉东.关于知识产权基本制度的经济学思考 [J].法学,2000(4):33-41.46 .

[5] 马忠法.知识经济与企业知识产权管理[M].上 海:上海人民出版社,2011 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/67187.html