SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

葛某某案中, 一审法院和二审法院都对交通事故认定书的效力提出了质疑, 然而在交通事故案件的实际审判中, 由于公安交通管理部门在处理交通事故上的专业性、管制规范与侵权法规范功能的混淆性以及行政规范中的行为规范向裁判规范的转化, 法院往往在认定事实及划分民事赔偿责任时依据交通管理部门出具的交通事故认定书。出于提高司法效率的考虑, 对于交通事故认定书中有关客观事实的认定, 法院可以直接援用。但对于交通事故认定书的责任认定部分则需要区别处理, 将行为人所违法的管制规范区分为四类, 包括驾驶人的管制规范、安全技术和标准方面的管制规范、机动车及部件的“身份信息”的管制规范及道路通行规定的管制规范, 在此基础之上再进行具体应用。

关键词:

交通事故认定书; 证据属性; 侵权责任认定;

作者简介:李安琪 (1994-) , 女, 汉族, 江苏南通人, 南京理工大学知识产权学院, 硕士研究生, 研究方向:民商法。

一、问题的提出

2009年6月17日, 沈丘县xx有限公司的司机鲍某某驾驶的重型半挂车辆与葛某 (葛某某之父) 驾驶的轿车于高速公路出口匝道附近相撞, 引发重大交通事故。其中, 史某 (葛某某之母) 当场死亡, 葛某与葛某某受伤。鲍某某驾驶的涉案车辆在不同公司分别投保保了了机机动动车车交交通通事事故故责责任任强强制制保保险险。。

事故产生后, 有关交通管理部门出具了交通事故认定书, 认定该起事故属于交通意外事故, 事故双方均不负交通事故责任。受害者葛某某为此将沈丘县xx有限公司及保险公司均诉之法庭, 请求法院判令三被告赔偿各项费用共计l22331.85元。

根据案件事实及现有证据, 两审法院均支持了原告的诉讼请求。至此, 本案似乎与普通的交通事故纠纷并无不同, 但二审法院在归纳争议焦点时提出的质疑很值得思考:交通事故认定书能否直接作为民事侵权损害赔偿责任分配的唯一依据。

二、法院观点

本案中两个审级的法院均为直接采纳交通事故认定书的责任划分, 然而在此类案件的司法实践中, 法院往往在认定事实及划分民事赔偿责任时依据交通管理部门出具的交通事故认定书, 这是因为公安交通管理部门在处理交通事故上能够及时掌握着第一手的交通事故资料, 交通管理部门的处理意见因此也更具专业性。1

为何本案中法院做出了不同于法院“往往”的做法?主要理由有以下三点:首先, 民事侵权赔偿责任的分配是从损害行为、损害后果、行为与后果之间的因果关系及主观方面的过错程度等方面综合考虑事故双方的责任, 不同于交通管理部门采用的认定方法。其次, 交交通通事事故故认认定定书书是是公公安安机机关关处处理理交交通通事事故故, , 做做出出行行政政决定所依据的主要证据, 这与民事诉讼中关于侵权行为认定的法律依据、归责原则还是有所区别的。最后, 交通事故责任性质上也不等同于民事法律赔偿责任。因此, 交通事故认定书不能作为民事侵权损害赔偿责任分配的唯一依据, 应当结合案情, 全面分析全部证据, 根据民事诉讼的归责原则进行综合认定。

介于此, 那么法院在审理案件时对交通事故认定书的运用就需要慎之又慎, 怎样运用专业部门做出的交通事故认定书才能既保证案件处理效率又充分考虑个案的公正, 就很值得探讨。

三、法院援用交通事故认定书的现状分析

(一) 现状分析

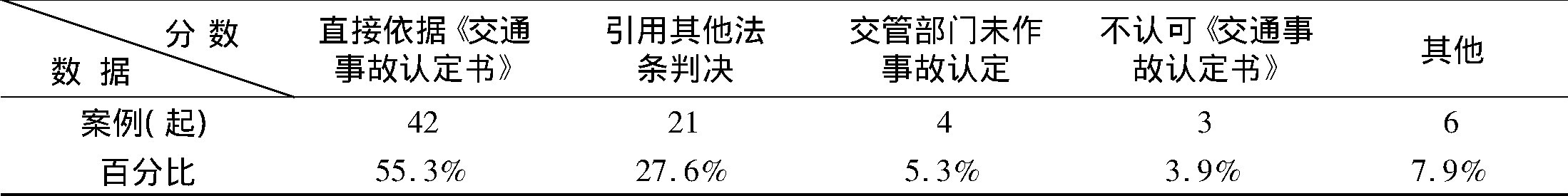

有学者对“北大法宝”司法案例库2009年12月至2015年12月间共计76起交通事故侵权案例进行了统计, 发现多数法院直接援用交管部门出具的《交通事故认定书》确定各方侵权责任。2

表1 法院援用《交通事故认定书》情况统计表

该表从实证方面印证了法院在认定交通事故侵权责任时往往会采纳交通事故认定书的观点的做法存在的普遍性, 但我们也不能因此而忽视其中可能存在的问题。

(二) 原因及存在问题探析

首先, 由于交通事故认定书具有一定的专业性, 出于提高司法效率的考虑, 相较于专家证言、当事人陈述、其他司法鉴定结论, 法院在认定事故双方的责任时更倾向于采信交管部门出具的交通事故认定书。3

其次, 司法实践对管制规范与侵权法规范功能的混淆, 导致服务于行政处罚目的的“技术认定标准”在侵权事故中发挥了认定侵权责任的实质作用, 已然具有了民事实体法规范的地位。4

实际上, 此做法忽略了该认定书本身的定责基础。在交通事故责任认定中, 交通管理部门一般依据“当事人的过错行为在交通事故中所起的作用以及过错的严重程度”确定当事人的责任大小, 对于当事人的“过错”的认定, 则依据相关行政规范及地方性规范。然而, 地方性规范文件规定的责任认定规则或标准具有不完全一致性, 不具有可统一适用的正当性。有些地方侧重通过《交通事故认定书》对当事人施加行政处罚, 而罔顾致害行为和致害后果之间是否存在侵权法意义上的因果关系5。而有些地方在交通事故责任认定标准所认定的“过错行为”在侵权责任体系中并不一定具有可责难性6。

最后, 行政规范中的行为规范向裁判规范的转化, 使法官在审理交通事故纠纷案件时, 形成了直接援用交通事故认定书的惯常思维。侵权责任认定的关键在于对侵权责任构成要件的确立。对此, 我国相关学界存在一个关键性争议, 即违法性是否为独立要件, 抑或为过错要件所吸收。为了回避过错与违法性的区分困难与认定模糊的问题, 法院形成了“义务确定—违反程度—责任认定”的裁判模式, 其中侵权责任成立的基础是对具体情况下必须施加的注意义务的缺失。

在民事侵权责任认定中, 行政规范的效力往往通过义务设定与分配来实现7。法院的司法裁判正是在将行政规范视为民事义务来源的前提下, 沿循“义务确定—违反程度—责任认定”的裁判模式, 使行政规范中的行为规范实现了向裁判规范的转化。8

综上所述, 机动车致害的侵权责任认定所需遵循的客观标准因过于宽泛化而难以适用, 相较而言, 由更具专业优势的交通行政管理部门制定相关行为规范则更详尽、明确。法院在援用依据后者做出的事故认定书, 不仅减少了专业论证成本, 而且激励了公众遵守交通秩序。然而, 交通管制规范并不关注不法行为是否实际造成了权益侵害或损害, 侵权责任规范则旨在通过直接救济受害者的权益从而间接实现预防犯罪的功能。本案中, 正是意识到了这种区别, 两级法院都做出了不同于交警部门认定结果的判决, 这一案例提醒我们两者本质上存在着运作机理上的区别, 司法实践中的运用应当审慎。

四、总结

对于交通事故认定书中有关客观事实的认定, 出于提高司法效率的考虑, 法院可以直接援用, 但对于认定书的责任认定部分则需要具体区分行为人所违法的交通管制规范的类型做区别处理。为了减少“个性化标准设定的成本”, 可以大致将这类认定分为四种9:第一种, 若事故责任方违反的是驾驶人的管制规范, 包括针对驾驶人资格的管制规范和针对驾驶人行为的管制规范, 交通事故认定书对此种责任的认定可被直接援引。第二种, 若事故责任方违反了安全技术和标准方面的管制规范, 10交管部门对其责任的认定能够为民事侵权责任的认定所采纳。第三种, 若事故责任方违反机动车及部件的“身份信息”的管制规范时, 则不能被法院直接援引, 因为此类规范的立法目的是为了对机动车进行识别和管理, 并非民事侵权责任认定的保护的权益范畴。第四种, 若事故责任方违反了道路通行规定的管制规范而发生交通事故, 鉴于这类规范为驾驶人设定了具体的注意义务, 道路通行规定中的行为标准最易于与侵权责任中的注意义务标准发生转介, 应将认定书中涉及此类行为的认定内容纳入侵权责任的认定中。

参考文献:

[1]万尚庆, 程宏谟.道路交通事故认定行为法律性质分析[J].法学杂志, 2013.11.

[2]余凌云.道路交通事故责任认定研究[J].法学研究, 2016.6.

[3]赵信会.对交通事故认定书证据属性的质疑[J].法学论坛, 2009.11.

[4]张家勇, 昝强龙.交通管制规范在交通事故侵权责任认定中的作用——基于司法案例的实证分析[J].法学, 2016.6.

[5]侯勇.交通事故认定行为的属性及其司法审查可得性探析——困境与出路[C].中国法学会行政法学研究会2010年会论文集, 2010.

[6]彭汉文, 何宝新.交通事故认定书的证据属性[J].人民司法, 2014.12.

[7]谢亘.论管制规范在侵权行为法上的意义[J].中国法学, 2009.2.

[8]张栋.“交通事故责任认定书”的证据属性[J].鉴定论坛, 2009.2.

[9]冯建, 李朝霞.关于机动车交通事故责任纠纷案件的调研报告[J].山东审判, 2013.6.

[10]贾媛媛.行政规范对侵权责任认定之规范效应研究[J].政法论坛, 2012.9.

[11]左卫民, 马静华.交通事故纠纷解决的行政机制研究[N].四川大学学报 (哲学社会科学版) , 2005.4.

[12]史乃兴.交通肇事案件中对交通事故认定书的审查判断[N].人民法院报, 2008.6.

[13]王丽瑛, 呼和.再议交通事故认定行为的法律性质[J].行政法学研究, 2009.1.

[14]贺小荣.论交通事故损害赔偿案件中举证责任的负担原则[J].人民司法, 2005.11.

[15]王利明.侵权行为法归责原则研究[M].北京:中国政法大学出版社, 2003.

[16]熊进光.侵权行为法上的安全注意义务研究[M].北京:法律出版社, 2007.

注释:

1 张永泉.民事证据采信制度研究[M].北京:人民大学出版社, 2003:109-115.

2 张家勇, 昝强龙.交通管制规范在交通事故侵权责任认定中的作用——基于司法案例的实证分析[J].法学, 2016 (6) :33.

3 余凌云.道路交通事故责任认定研究[J].法学研究, 2016 (6) :132.

4 张家勇, 昝强龙.交通管制规范在交通事故侵权责任认定中的作用——基于司法案例的实证分析[J].法学, 2016 (6) :36.

5 例如, 依据北京市的交通事故责任确定标准, 在依一般侵权认定标准确定双方当事人的责任之后, 若一方当事人存在饮酒、未取得机动车驾驶证等过错情形的, 不论原因力大小, 直接加重一级责任.

6 如安徽、山东等地单独规定了能够引发交通事故的“隐患性过错行为”, 虽然“隐患性过错行为”的存在增加了交通事故的发生概率, 但交通事故责任的基础在于不当的操作行为引起了损害结果的发生, 仅仅因行为人存在开车时打手机、过度疲劳驾驶等“隐患性过错行为”就认定其应承担侵权责任, 甚至在难以避免的交通事故中均认定其承担次要责任, 难免存在行政归责向侵权责任僭越的体系危机.

7 虽然《行政诉讼法》第53条确立了“参照规章制度”和规章效力冲突时的裁决制度, 但民事诉讼究竟是“依据规章”还是“参照规章”, 并无定论.

8 贾媛媛.行政规范对侵权责任认定之规范效应研究[Z].政法论坛, 2012 (9) :93-94.

9 张家勇, 昝强龙.交通管制规范在交通事故侵权责任认定中的作用——基于司法案例的实证分析[J].法学, 2016 (6) :39.

10 诸如《机动车运行安全技术条件》 (GB7258-2012) 这一国家标准中关于机动车转向系、制动系、传动系、行驶系、照明、信号装置及其他电气设备、安全防护装置、整车等多个部分的强制性规定, 以及关于买卖拼装车、报废车的特别规定.

《交通事故认定书在民事侵权责任认定中的应用——从葛某某案谈起》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0725/20180725090343709.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/242.html