SCI论文(www.lunwensci.com):

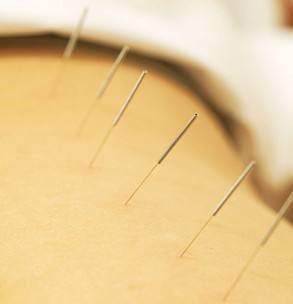

摘要:针灸治疗面瘫在我国已有数千年的历史。在国内外,针刺治疗周围性面瘫被认为是一种绿色安全有效的治疗方法。笔者系统整理近年 来针刺治疗面瘫的相关临床研究,并对相关文章进行对比分析总结发现:针刺为治疗面瘫的一种有效方案,在不同阶段应选取不同治疗方案; 针刺治疗越早临床疗效越好,也能缩短治疗时间。发挥中医主体优势,辅以肌肉康复提高临床训练及心理疏导提高临床疗效,为临床治疗提供 一个思路。

关键词:面瘫;针刺;综述

本文引用格式:席丹,张发英.针刺治疗面瘫的思考[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(30):76-77.

0引言

周围性面瘫,发病急,病程从几天到数月不等,分布在各个 年龄段。早期可能出现耳后乳突区疼痛不适,进而出现一侧的口 角歪斜和眼睑闭合不全等一系列症状,也可能影响味觉及听力。 据国外流行病学调查,贝尔面瘫的每年发病率在11-40/10万

[1- 气由于患者在发病的过程中未得到及时或正确的治疗致使面神 经损害进一步加重,演变成顽固性面瘫,患者可能出现后遗症如: 鳄鱼泪、联带运动、面部肌肉痉挛或萎缩等症状,也可引发患者 社会心理功能障碍。对于周围性面瘫病因病机还存在争议⑶。

针灸治疗面瘫已有几千年的历史,最早记载可追溯到5000 年前的《黄帝内经》,而在皇普谧所著的《针灸甲乙经》中已有面 瘫治疗的具体腧穴。目前国内外对针灸治疗周围性面瘫的效果 突出,得到美国医学会编著的《通用医疗程序编码》的肯定,书中 提到针灸是治疗周围性面瘫安全有效的方法⑷。现将国内外近 几年的针灸治疗面瘫的相关研究总结如下。

1针刺治疗时机宜早

针刺时机的选择在不同时期有不同的见解,上个世纪九十 年代。位氏

[5]认为急性期周围性面瘫不宜针刺干预,早期针刺 干预会使面神经水肿加重,从而使面神经损害更加严重。朱氏⑹ 认为急性期正邪交争,针刺反而加重病情。二十一世纪初期随 着针刺临床研究的深入,越来越多的学者

[7-9]认为早期针刺治疗 更利于缩短治疗时间,促进疾病的恢复。有动物实验研究证明 早期多针浅刺治疗周围性面瘫

[10],认为其治疗机制:早期针刺治 疗能提高模型小鼠面神经平均传导速度,促进模型动物小胶质 细胞(MI)的生长及影响一氧化氮合酶(iNOS)的在面神经组织 中的表达。经循证医学研究并证明周围性面瘫针刺介入时机越 早越好

[11]。对于急性期面瘫针刺治疗需得到重视并予以推广。

2分阶段治疗

对于周围性面瘫的分期还没有统一的标准。大多数学者将 周围性面瘫临床分期大致分为急性期、静止期、恢复期三个时 期。急性期在发病1-7天,在急性期此时邪气亢盛病情可能进 一步加重;静止期在发病的8-20天,静止期正邪交争,此时病情 比较稳定;恢复期是在发病的21-90天,恢复期邪去正虚,病情 慢慢好转或痊愈,或是正虚邪恋,病情不见好转甚至会遗留后遗 症。张氏

[12]认为在面瘫发病分为四个阶段为前驱期、发展期、静 止期、恢复期。前驱期仅有耳后区疼痛,面部僵硬等不适情况, 口角歪斜前的早期症状。

徐氏

[13]等人分期治疗周围性面瘫:在急性期、静止期、恢复 期三个阶段分别予以针刺、针刺配合艾灸、针刺配合电针治疗周 围性面瘫。结果表明分期治疗效果优于单纯针刺组。面瘫的不 同阶段采用不同治疗方案得到了临床多中心大样本RCT研究的 证据支持

[1气分阶段治疗符合中医治疗的特点“因时制宜”,疾 病处于不同阶段或不同时机,选择治疗的方式也应有所变化,体 现中医辨证论治的优势。

3针刺方法的选择与辨证论治

临床在治疗面瘫的方法多种多样:①根据针刺方法可分为: 远道刺、透刺、浅刺、排刺、齐刺、疾刺、巨刺、缪刺、半刺法、温针 法、燔针法、烧针法等;②根据针具的不同可分为:毫针刺、梅花 针、腕踝针、浮针、腹针、皮内针、芒针等;③其他针法如电针、水 针、蜂针、圆鍉针等。仅单纯针刺就有如此多的选择,而针刺配 合其他疗法在临床上的选择也很多:针刺配合中药口服、针刺配 合艾灸、针刺配合放血法、针刺配合穴位贴敷等综合疗法。

在我国针刺治疗面瘫的治疗方法达20多种,而临床治疗缺 乏统一的标准。如何结合患者自身体质,及患者自身的情况,辨 证施治去选择最佳的治疗方法显得尤为重要。

笔者认为:①按照年龄阶段可分为:儿童、青少年、中年、及 老年人。不同年龄阶的人适合什么样的针刺方法?张静等人

[15] 认为小儿是稚阴稚阳之体行气未充,在针刺选择时早期应选用 轻刺激配合TDP照射,取针后行梅花针叩刺;中期加以电针;后 期同早期针刺,其有效率达到98%。②根据体质学说:分为阴阳 和平质、偏阴质、偏阳质三大类,根据不同的体质亦可选择不同 的针刺方法。谢素春等人

[16]根据老年人的体质特点,选择从阳 明经论治面瘫。③根据患者有无基础病及个人身体状况分类: 对于患有基础病的患者适合什么样的针刺方法;无基础病,健康 状况良好的患者又适合什么样的针刺方法?袁慧等人

[17]施以针 刺联合中药治疗糖尿病并发周围性面瘫,其有效率达到93.55%。 ④根据面瘫病情发展的情况:急性期、稳定期、恢复期及后期顽 固性面瘫应选择什么样的针刺方法? 丁敏等人

[18]在治疗顽固性 面瘫采用针刺、穴位埋植羊肠线以及埋植PDS线3种不同的治 疗方式,得出结论穴位埋线对修复面神经功能方面更具优势。⑤ 根据一些特殊人群如妊娠期妇女、晕针、惧怕针刺的人群该如何 选择适当的治疗方式?陈雪琴等人

[19]在治疗患有周围性面瘫的 妊娠期妇女是选用轻刺激手法,配合电针治疗及TDP照射,隔日 治疗一次,治疗三个疗程有效率为97.2%。孙梦娟

[20]在治疗孕 妇急性面神经炎时,采用半刺法为治疗组,常规针刺为对照组, 治疗28天后发现半刺法疗效优于常规针刺,且半刺法能缩短治 疗时间。

现关于针刺治疗周围性面瘫方法的临床研究较多,目前没有 证据能说明哪种针刺方式具有明显的优势;哪种针刺治疗方法 是最佳的治疗方案尚无定论。相关多因素研究方法缺乏,文献 的质量不高,缺少多中心的随机对照研究(RCT)及经不起循证 医学(EBM)科学研究方法的筛选。

4针刺刺激量

针刺刺激量又称治疗量。针灸的刺激量是影响治疗效果的 重要因素。早在《难经•七十难》一书中记载“春夏之际,阳气在上, 应轻刺;秋冬之际,阳气在下,应重刺”从针刺的深浅论述了针刺 刺激量。在当代石学敏院士首先提出了针灸手法量学的概念,而 针灸刺激量的影响因素众多。许氏

[21]认为影响针刺刺激量的因 素主要分为三个方面:医者、患者以及周围环境三个方面概括。 周氏

[22]认为而刺激量的选择则需要从如下几方面考虑如:年龄、 疾病、体质、症候等。众多的因素会影响刺激量的大小,如术者的 熟练度及个人临床经验;治疗的频率,针刺操作频率及时间,针刺的深浅,针刺的角度,留针时间的长短,及穴位刺激的数目。

李凌鑫

[23]等人在治疗脑卒中所致的中枢性面瘫,采用不同 的刺激量针刺合谷穴,结果是逆行经脉斜刺,行针5s疗效最佳。 郭林清

[24]采用温针灸治疗风寒型周围性面瘫,随机分为单纯针 刺组、1壮温针灸组、2壮温针灸组的不同治疗量病观察治疗效 果。研究结果为:采用2壮温针灸的治疗效果优于1壮温针灸 和单纯针刺。故需将刺激量或治疗量规范化,统一制定合理的 刺激参数,从而形成一个量化的指标,以便指导临床治疗。

5肌肉的康复训练及心理康复治疗

周围性面瘫发病急,病势进展较快,几天内出现口角歪斜等 症状引起患者面部部分肌肉功能的丧失,及出现容貌异样的改 变,伴随着心理状态的改变,严重时可会产生焦虑抑郁亦或其他 不良情绪及不健康的心理状态及精神。目前在周围性面瘫的治 疗中,临床治疗比较侧重于中药口服,针刺等中医内服和外治综 合疗法及神经内科的治疗方法,而忽视患者的康复训练及心理 康复治疗。

康复训练岡主要是通过抬眉、皱额、闭眼、耸鼻、鼓腮、示齿、 吹哨等动作训练面部肌肉,必要时可借助手来帮助患者面部肌 肉的运动。面部肌肉的康复训练【26】,能促进相关病变神经反射 弧的重建,有助于效应器的形态和功能的恢复,同时能打达到预 防、延缓和减轻其神经所支配的肌肉萎缩的作用。随着面部肌 肉运动功能的改善,使神经系统的兴奋性也得到改善,如此便建 立起一个良性循环。面部肌肉的康复训练直接或间接地加速面 神经炎症局部的淋巴和血液循环,以促进局部的新陈代谢,从而 改善受损面神经及面部肌肉的营养状况,加快面神经炎症和水 肿的吸收。中医认为面部康复训练则可以发挥疏通经脉,推动 局部气血运行的作用。

贾静四在临床研究中发现传统针刺配合面部肌肉康复训 练优于常规针刺,其有效率达96%。心理康复治疗不仅能帮 助患者稳定情绪,消除焦虑、抑郁及悲观、敌对等负面心理情绪, 而且可以提高针刺疗效,对改善面部症状,及整个诊疗过程中都 会产生积极的影响。

6小结

①临床对分期治疗面瘫的方法多种多样,不同阶段适合什么 样的治疗方法,如何规范化具体化分期治疗,也是我们今后研究 的思路。②在针刺治疗周围性面瘫的临床研究的过程中,目前 对于这个疾病还没有一个很明确的统一的治疗量。如何设计一 个科学有效的实验方案是该研究的难点。而且目前人手操作难 以做到客观化、标准化。故需要加强模拟人手操作的仪器等方 面的研究,这也将推动针刺量化研究的步伐;为规范针刺治疗面 瘫的刺激量提供一个参考标准。

在治疗周围性面瘫这个疾病时不仅要发挥中医的优势,应将 现代康复治疗融入其中,而且要注重患者的心理健康状态配合 适当的心理康复治疗。我们在诊疗的过程中要摆脱单纯“只治 病,不治人”的生物医学模式,只有遵循现代医学的生物-心理- 社会综合模式,通过身心兼治的方法,以达到整体康复的目的, 才能取得治疗的最佳效果。

参考文献

[1] 贾建平.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2013:339-340.

[2] McCaul JA,Cascarini L,Godden D,et al.Evidence based management of Beir s palsy [J]. Br J Oral Maxillofac Surg,2014,52(5):387-391.

[3] Mooney T.Diagnosis and management of patients with Bell' s palsy [J].Nurs Stand,2013,28(14):44-49.

[4] 金炳旭,唐纯志.针灸治疗周围性面瘫研究进展[)].甘肃中 医,2005(05):28-30.

[5] 位孟元,宫子超.针刺治疗面瘫的体会皿山东中医杂志,1997(04):21.

[6] 朱春华,林学武.谈周围性面瘫针刺治疗时机[J].中国针灸,1994(04):55. n 李国臣.不同时机应用针刺及电针治疗周围性面瘫的疗效观察Q].上海

针灸杂志,1997(02):26.

[8] 马红鹤,金明月,王春玲.近年来针刺治疗Bell麻痹探析[)].辽宁中医 药大学学报,2010,12(01):50-53.

[9] 沈特立,曹莲瑛,张伟,等.周围性面瘫针刺介入时机的临床对比研究[J]. 中国针灸,2009,29(05):357-360.

[10] 刘洋.多针浅刺分期治疗周围性面瘫的临床与实验研究Q].黑龙江中 医药大学,2005.

[11] 张冲,万军.周围性面瘫针刺时机临床循证分析[J] .中国针 灸,2011,31(01):93-96.

[12] 张静.也谈周围性面瘫的针刺治疗时机[J].中国针灸,1995(03):54.

[13] 徐志凤,陈国华.针灸分期治疗周围性面瘫的临床研究[J].四川中 医,2011,29(04):111-113.

[14] 李瑛,李妍,刘立安,等.针灸择期治疗周围性面瘫多中心大样本随机 对照试验UL中国针灸,2011,31(04):289-293.

[15] 张静,庄礼兴.针灸分期治疗小儿面瘫98例[)].中国针 灸,2009,29(03):246.

[16] 谢素春,王晔博,韩一栩,等.针灸从阳明论治老年周围性面神经麻痹 的研究[)].现代中西医结合杂志,2015,24(33):3655-3657+3661.

[17] 袁慧,宋亚光-针药结合治疗2型糖尿病周围性面瘫31例观察Q].针 灸临床杂志,2004(02):24-25.

[18] 随机对照研究[)].中国针灸,2015,35(10):997-1000.

[19] 陈雪琴,包峰峰,唐恩东.针刺治疗孕妇Bell' s面瘫36例[)].中国针 灸,2007(11):827.

[20] 孙梦娟.半刺法治疗孕妇急性面神经炎临床疗效观察[D].黑龙江中医 药大学,2018.

[21] 许瑞旭,窦思东.针刺刺激量影响因素国内研究进展[)].亚太传统医 药,2014,10(18):38-40.

[22] 周清辰,赵吉平.针刺刺激量临床应用分析[)].中华中医药杂 志,2016,31(11):4461-4463.

[23] 李凌鑫,田光,孟智宏,等.不同刺激量针刺合谷穴治疗缺血性脑卒中 后中枢性面瘫:随机对照研究

\J\.中国针灸,2014,34(07):669-674.

[24] 郭林清.温针灸不同灸量治疗急性期风寒型周围性面瘫的临床观察 [D].南京中医药大学,2015.

[25] 罗祖明.神经病学 网.第4版,北京:人民卫生出版社,2002:83.

[26] 张学良,彭静,王永红.针灸配合康复治疗周围性面瘫疗效观察[)].上 海针灸杂志,2010,29(08):511-512.

[27] 贾静.针刺加心理康复治疗周围性面瘫的临床观察[D].湖北中医药大 学,2010.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/5280.html