SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究围手术期护理在超声引导下PICC穿刺中的应用,为后期开展护理提供依据。方法以我院于2018年5月至2019年5月收治的48例行超声引导下PICC穿刺患者作为研究对象,依据病例单双号随机分为研究组和对照组,两组患者数量均为24例,对照组患者采取常规护理护理干预措施,研究组患者在此基础上采取围手术期护理,研究比较两组患者临床护理效果。结果1次穿刺成功率、置管成功率等指标比较,研究组高于对照组(P<0.05),术中出血量及术后24 h出血量比较,研究组低于对照组(P<0.05),导管阻塞、导管异位、血栓等不良反应发生率,研究组低于对照组(P<0.05)。结论超声引导下PICC穿刺应用围手术期护理临床效果显著,有助于提高置管成功率,降低不良反应,值得临床推广应用。

关键词:围手术期护理;超声引导;PICC穿刺

本文引用格式:李金华,刘宇琦,李婷婷.围手术期护理在超声引导下PICC穿刺中的应用探究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(104):98+102.

0引言

经外周置入中心静脉导管英文简称为PICC,临床进行肿瘤化疗、肠外营养支持、长期静脉输液中应用PICC穿刺取得了良好的应用效果,部分患者血管状态不佳或过于肥胖,影响PICC穿刺的安全性和一次成功率[1],为此在行超声引导下PICC穿刺期间需要加强围手术护理干预,以此来实现治疗效果的全面提高。本次研究以我院收治的48例行超声引导下PICC穿刺患者作为研究对象,研究分析围手术期护理干预的临床效果。

1资料与方法

1.1一般资料。以我院于2018年5月至2019年5月收治的48例行超声引导下PICC穿刺患者作为研究对象,依据病例单双号随机分为研究组和对照组,两组患者数量均为24例,研究组男17例,女7例;年龄为41-67岁,平均(58.85±7.42)岁,病程为2-8年,平均(5.44±1.47)年。对照组男18例,女6例;年龄为42-69岁,平均(58.93±7.47)岁,病程为1-8年,平均(5.37±1.41)年。两组患者一般资料(年龄、性别、病程)具有统计学可比性(P>0.05)。

1.2方法。入院后两组患者均行超声引导下PICC穿刺,取患者仰卧位,选取患者肘上方行静脉穿刺,利用我院超声引导设备行穿刺操作,患者上臂血管位置设置探头,准确测定血管深度,如患者血管状态良好,使用导针器对穿刺位置进行超声定位,导针器内置入穿刺针,对定位的血管进行穿刺,出现回血后妥善固定,并置入导丝,扩皮和局部麻醉后置入插管鞘,将扩张器和导丝取出,沿插管鞘送入PICC导管,送至上腔静脉后进行X线定位及固定。对照组患者在超声引导下PICC穿刺期间采取常规护理干预,主要措施包括消毒、抗炎等基础护理,研究组患者在此基础上实施围手术护理干预,术前告知患者穿刺的注意事项和临床效果,为患者讲解治疗成功病例,缓解患者对于穿刺的恐惧心理,提高治疗和护理的依从性。术中密切关注患者的体位和置管长度,将患者上肢抬高。完成穿刺后及时更换穿刺点的敷料,穿刺部位使用碘伏进行消毒,并使用酒精脱碘,监测患者穿刺部位是否存在严重、发热、疼痛、红肿等情况。患者各项临床症状缓解后实施拔管,控制拔管的力度,并实施细菌培养。

1.3评价标准。统计两组患者1次穿刺成功率、置管成功率、术中出血量、术后24 h出血量等临床指标,统计两组患者导管阻塞、导管异位、血栓等不良反应发生率。

1.4统计学分析。不良反应发生率、临床指标使用%表示,检验方法为χ2检验,出血量指标使用±s表示,检验方法为t检验,数据分析比较使用的统计学软件为SPSS 22.0,P<0.05表明统计学分析具有实际意义。

2结果

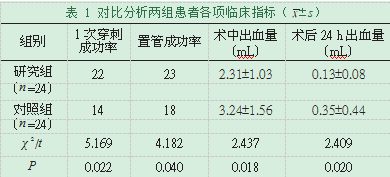

2.1对比分析两组患者各项临床指标。1次穿刺成功率、置管成功率等指标比较,研究组高于对照组(P<0.05),术中出血量及术后24 h出血量比较,研究组低于对照组(P<0.05),见表1。

2.2对比分析两组患者不良反应发生率。研究组患者导管阻塞1例、血栓1例,不良反应发生率为(2/24)8.3%,对照组患者导管阻塞3例、导管异位3例、血栓2例,不良反应发生率为(8/24)33.3%,研究组低于对照组(P<0.05)。

3讨论

选择肘部静脉血管进行PICC穿刺置管成功率较低,主要原因是肘部皮肤组织疏松,血管较细,多次置管穿刺会增加患者的痛苦,降低治疗依从性[2]。超声引导下的PICC穿刺能够显著提高置管成功率,解决了传统穿刺方法盲穿成功率低的问题,有助于缓解患者穿刺过程的痛苦,提高穿刺的成功率,在行超声引导下PICC穿刺的过程中需加强围手术护理,降低患者出血量和不良反应,提高1次置管成功率[3]。本次研究结果显示,采取围手术护理的研究组患者1次穿刺成功率和置管成功率均高于对照组,出血量和不良反应发生率低于对照组。围手术期护理强调穿刺前、穿刺过程中、穿刺后的全方位护理。本次研究选取患者肘部管径粗、位置深、解剖结构直的贵要静脉,护理过程中取患者去枕平卧位,为避免血管弯曲,护理人员引导患者穿刺位置静脉向外侧伸展90°,下颌紧贴肩膀,头转向对侧,避免导管进入颈部静脉内[4]。穿刺过程中护理人员严格按照操作步骤进行各项操作,穿刺前将穿刺点中心20 cm范围的皮肤进行消毒,穿刺成功后取出套管针,并置入导管,达到预先设定的长度后将导丝及外套管撤除,封管后妥善固定[5]。操作过程中护理人员保证动作柔和,为避免穿刺针滑出血管,使用食指按压外套管针尾部。通过各项细致规范的护理措施,患者1次穿刺成功率及置管成功率显著提高。围手术护理加入了术前心理疏导,患者对PICC穿刺的认识水平显著提高,不良情绪能够得到全面缓解,术中积极配合治疗措施,有助于改善临床治疗效果。

术后患者出现导管阻塞、导管异位、血栓等不良反应,主要原因为长期输注高渗液体引导血管硬度增加,药液在血管局部位置渗出后会导致患者出现血栓、静脉炎等症状。术后患者情绪不稳定,身体的移动也会导致留置针从血管内脱落,产生导管移位,此时需要进行2次穿刺,患者的痛苦增加[6]。穿刺的角度及位置不合理,术中患者屈臂等动作也会引发导管出现折叠,导致术后严重疼痛,出血量增加。与常规护理方式相比,围手术护理加入了体位护理,有助于改善患者血液回流状态,降低出血量,定期冲洗导管或更换敷料能够有效避免感染的发生,较为轻柔的拔管动作也可避免机械性损伤的发生,通过综合性的围手术期护理能够降低不良反应发生率。

由此可知,围手术期护理在超声引导下PICC穿刺中的应用临床效果显著,能够提高置管和1次穿刺成功率,降低出血量及不良反应,有助于患者早日康复,值得推广应用。

参考文献

[1]郭瑞霞,张苗苗,王倩,等.输液港、外周静脉穿刺中心静脉置管和留置针用于妇科恶性肿瘤化疗的队列研究[J].中国妇产科临床杂志,2019(04):346-350.

[2]许璐,常鑫,覃丽珍,等.精准护理在预防非霍奇金淋巴瘤化疗患者PICC相关性上肢深静脉血栓形成的应用研究[J].广西医科大学学报,2019,36(06):1027-1029.

[3]李宜敏,孟娜,符琰,等.基于微信平台的延续护理在经外周静脉置入中心静脉导管肿瘤病人中的应用[J].安徽医药,2019,23(07):1323-1327.

[4]李杰.乳腺癌PICC置管期间患者自我护理能力与疾病知识水平及社会支持的关系[J].齐齐哈尔医学院学报,2019,40(10):1306-1307.

[5]邝韵珊.探讨护士、患者及其家属的二重干预对妇科肿瘤PICC置管患者维护依从性分析[J].智慧健康,2019,5(13):100-102.

[6]谌红英.精细化护理对肺癌PICC置管患者生活质量与导管相关并发症的影响[J].护理实践与研究,2019,16(08):100-101.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26718.html