SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:PICC置管是经外周静脉置入中心静脉导管的操作,因其留置时间长,创伤小,可双通道输液等优点,目前越来越广泛的应用于临床。临床上大多采用B超引导下置管,可视化操作进一步提高了穿刺的成功率[1],但在临床应用过程中穿刺成功后常出现送管困难的情况,其发生率为2.7%-40%[2]。这和患者的情绪状态、血管直径、皮下脂肪的厚度有一定关系。本科2017年8月收治了1例重度肥胖患者,置管时因其上臂粗壮,皮下脂肪堆积,送管困难,后巧妙采用导丝成功置管,现将其具体方法汇报如下。

关键词:借助导丝;PICC穿刺置管;重度肥胖患者;护理体会

本文引用格式:李莉,黄伟燕.借助导丝成功PICC穿刺置管1例重度肥胖患者的护理体会[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(70):311,330.

0引言

PICC置管是经外周静脉置入中心静脉导管的操作,因其留置时间长,创伤小,可双通道输液等优点,目前越来越广泛的应用于临床,但在临床应用过程中穿刺成功后常出现送管困难的情况,本科2017年8月收治了1例重度肥胖患者,置管时因其上臂粗壮,皮下脂肪堆积,送管困难,后巧妙采用导丝成功置管。

1病例介绍

患者,男,23岁,因"腹痛"诊断为“急性胰腺炎”收入本科,因其病情复杂,病程长,为满足长期治疗需要,经医护共同商议,并取得患者及家属的配合,计划为其置入5Fr Power PICC导管。患者体型粗壮,身高182cm,体重92kg,体重指数为BMI=31(体重指数BMI=体重kg/身高m2),患者体型肥胖,一定程度上增加了置管的难度。经商议置管者为具有PICC置管资质的静疗专科护士,置管前充分评估患者的整体情况,排除置管禁忌。

2操作过程

2.1用物准备

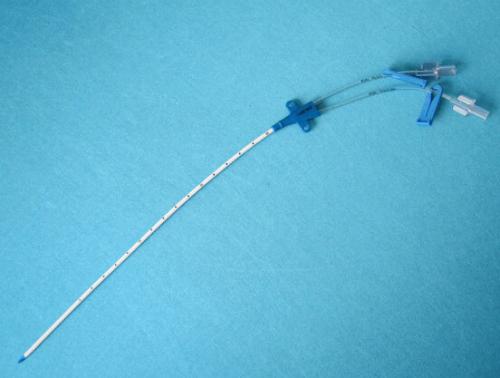

巴德5Fr Power PICC导管、无菌PICC穿刺包、生理盐水100 ml 1袋、正压接头2个、20ml注射器2个、75%医用酒精溶液、0.5%碘伏消毒液、超声机、超声引导耦合剂、无菌手术衣、无菌小方纱2包、止血带、胶布、弹力绷带。

2.2置管前评估

评估患者的生命体征、用药、意识及合作程度,置管前给予适当药物镇静。目标血管首选贵要静脉,按照人体解剖学,贵要静脉管腔由下至上逐渐变粗,静脉瓣较少,利于送管[3]。借助B超评估患者血管情况,右贵要静脉弹性好,血管直径0.6 cm,皮下脂肪厚度约2 cm。B超探头由穿刺点至腋窝方向纵向探查血管走形,血管官腔通畅,无畸形、未见血栓,适宜操作。将患者摆放至合适体位,使其躯干尽量靠近对侧,近侧预留足够空间便于操作,保持穿刺侧上肢外展与躯干呈90°,皮尺预测长度,测量由穿刺点至右胸锁关节处再反折向下至第2肋间的长度。

2.3穿刺过程

2.3.1穿刺

穿刺者洗手,戴无菌手套,消毒,铺巾,确保最大无菌屏障;扎止血带,待30s,血管充盈后,左手执B超探头,移动探头,置目标血管于显示屏纵向中间位置,穿刺针针尖斜面朝上,持针45°穿刺,穿刺时双眼直视B超显示屏,见回血后,左手固定穿刺针,右手送入导丝,送导丝的同时,逐渐压低穿刺针,成功置入导丝后松止血带,拔出穿刺针,按压止血后,绷紧皮肤,扩皮,沿导丝平行方向置入外鞘。

2.3.2置管困难的处理过程

修剪导管至预定长度,穿刺者左手大鱼际肌置于血管上方压迫止血,拇指与食指固定外鞘,右手拔出内芯及穿刺导丝,缓慢匀速送入导管,送至15-20 cm左右,助手戴无菌手套,站于患者头侧,用B超探头在锁骨上找寻颈内静脉,精确定位后借助B超探头向下向内压迫颈内静脉至闭合,避免导管尖端异位入颈内静脉,穿刺者继续匀速缓慢送管,送管至到预定长度,回血通畅后外退外鞘,因巴德powerPICC倒锥形的特殊结构,回退外鞘的同时,导管随之一起退出约8-10 cm,,撕裂外鞘后,再次送管时阻力大,回抽无回血,予生理盐水冲管通畅,缓慢回退导管,回退约5 cm长度时,回抽可见回血且冲管通畅,此时导管外露总长约15 cm,继续尝试送管,阻力大,再次回抽,回血通畅,冲管亦通畅无阻力,尝试绷紧皮肤,缓慢旋转导管、变换体位等方法送管,均阻力大,无法成功,此时分析原因,回血通畅,冲管通畅,说明导管位于血管内,且导管尖端未遇障碍;通过与患者交流,患者自诉情绪放松,视心电监护仪,患者生命体征无明显变化;评估室温26°C,患者体温36.8°C,患者诉无寒战发冷等不适,初步排除因寒冷或紧张导致血管痉挛的可能性;结合患者特殊的体型,考虑可能因患者肥胖,上臂皮下脂肪堆积过厚,增加了送管阻力,对于此类情况,虽导管内已有原装导丝支撑,但此导丝韧性较小,仍不足够支撑导管在厚厚的皮下脂肪层穿行,唯有增加导管的韧性才可使其在脂肪顺利穿行。根据现有无菌用物,穿刺包内的另一根穿刺导丝,其韧性较大,此导丝前段为螺旋软弹簧结构,将此端置入PICC导管侧管,此时导管置入长度约23 cm,导丝置入长度约为18 cm,确保导丝置入长度远小于导管置入长度,避免导丝穿透血管的意外发生,导丝置入后,经导管侧管回抽,回血通畅,冲管亦通畅,尝试缓慢匀速送管,无阻力,顺利送管至预定长度。再次B超探查右颈内静脉,未见异常强回声光斑,初步判定导管未异位入颈内静脉,予3M薄膜敷料覆盖固定,弹力绷带包扎。

3导管定位及术后观察

术后经X光摄片显示,导管尖端位于胸6椎体水平,置管成功。观察穿刺口情况,无红肿,无渗血渗液,患者无诉疼痛不适,右上臂活动度正常,予妥善固定,Q6h予20ml生理盐水冲管,定期换药。

4讨论

不同的病患,不同的血管条件,实际置管过程中可能会遇到不同的困难,无论采取何种解决措施,患者的安全始终是首要的。此案例中,利用穿刺导丝,增加导管的韧性,最终成功置管,但是如果没掌握好操作要点,其风险也是存在的,有穿透血管的危险。要点一:置入穿刺导丝及进导管,一定要选取螺旋软弹簧结构的一端置入。穿刺导丝有两端,头端是螺旋软弹簧结构,其韧性小,遇阻力易弯曲,尾端是实心的圆柱状结构,韧性大,遇阻力不易弯曲,穿透力强,螺旋软弹簧结构的一端置入导管,能确保导管的完整性不被破坏,保证了患者的安全;反之,若选用圆柱状实心结构的另一端置入,若强行送管,则有穿透导管,甚至穿透血管的可能性不可取。要点二:穿刺导丝入导管,导丝置入长度一定要小于导管置入长度。导丝主要起支撑导管的作用,其只需隐藏在导管内部,增加其韧性即可,若导丝冲出导管前端,反复尝试送管的时候,可能摩擦血管壁,血管内膜受到导管的反复摩擦,造成血管内膜损伤,引起机械性静脉炎,若遇阻力强行送管,亦有穿透血管的可能。要点三:导丝置入导管后,送管速度要慢,动作要轻柔。送管过程如遇阻力,一定不可强行推进,需结合实际情况综合考虑,如是否血管痉挛或导管异位入颈内静脉等情况,根据实际情况再采取相应的措施。

总之,PICC为患者提供了有效的、安全的、无痛的静脉给药途径,被广泛的应用于临床[4]。而超声引导下PICC置管很大程度上增加了置管的成功率,提高了患者的舒适度,但穿刺成功后的置管环节由于不同患者的特异性,往往会出现许多意料之外的情况,比如送管困难,回抽无回血等,充分了解患者的整体情况,为其做好穿刺前评估、血管选择、观察皮肤状态、血管弹性、患者体脂等能帮助快速的寻找问题的症结所在,从而制定行之有效的方案,提高置管的成功率[5]。

POWER PICC导管的置入是一项复杂且精细的操作,需要注意的细节很多,也可能发生许多突发状况,这就需要我们结合特定情况,多分析,多总结,采取行之有效的措施解决实际困难,这是一个漫长的过程,未来还需要我们不断的总结和研究[6-8]。

参考文献

[1]林静.B超引导下改良塞丁格技术在picc置管中的应用体会[J]当代医学,2016,22(17):107-108.

[2]梁熙德,刘冬梅,林妙芬,等.蜡疗法在PICC置管并发送管困难病人中的应用[J].护理研究,2015,29(4A):11821184.

[3]林嘉旋,陈妙霞,黄群爱.乳腺癌患者PICC送管困难的处理[J].护士进修杂志,2011,26(18):1713.

[4]严蜀君,董博.PICC置管术的护理体会[J].按摩与康复医学,2012,3(9):137.

[5]任文芳,曾凤霞,郭云,等.以问题为中心持续护理质量改进在PICC置管术临床实践中应用的效果评价[J].中国实用护理杂志,2013,29(32):39-41.

[6]杨莎,王苏华,杨晓华,等.124例PICC置管患者并发症发生情况及观察、护理体会[J].世界最新医学信息文摘,2015,15(52):238-238.

[7]关丽侠,刘洋,尤振宇.对1例PICC患者应用导丝和穿刺鞘缓解拔管困难的护理体会[J].护理学报,2015,21(9):64-65.

[8]佚名.1例化疗后PICC置管处皮肤严重过敏的护理体会[J].中西医结合护理(中英文),2018,4(7):187-188.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/20154.html