SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的对腹部CT与核磁胰胆管成像应用于肝外胆管结石诊断中的临床价值进行研究。方法将我院收治的138例肝外胆管结石患者作为研究对象,将患者分对照组69例和观察组69例。对照组对患者使用腹部CT进行诊断,观察组对患者使用核磁胰胆管成像进行诊断。比较对照组与观察组患者肝外胆管结石诊断的正确率以及对于直径≤8 mm结石的检出率。结果观察组在患者肝外胆管结石诊断的正确率以及对于直径≤8 mm结石的检出率上均优于对照组,观察组诊断的临床效果更好,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论核磁胰胆管成像和腹部CT对肝外胆管结石患者都有较好的诊断效果,但是核磁胰胆管成像在本次研究中比腹部CT的诊断效果更好,有利于提高肝外胆管结石诊断的准确性。

关键词:腹部CT;核磁胰胆管成像;肝外胆管结石;临床价值

本文引用格式:郭宝元.腹部CT与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(89):177,185.

0引言

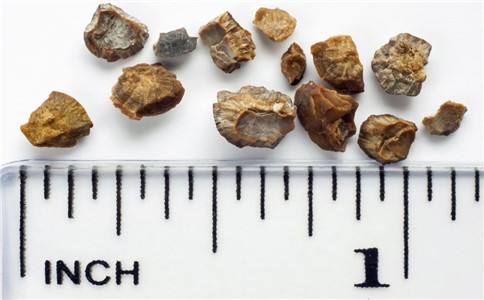

肝外胆管结石的类型主要包括原发性肝外胆管结石与继发性肝外胆管结石[1]。肝外胆管结石在患者发病时会引发患者的剧烈疼痛,疼痛感主要由于胆管内的结石不断向下移动,患者在进食后,食物会使肝外胆管产生强烈的压迫感,进而引发剧烈发痛[2]。情况严重时食物还会刺激胆管发生痉挛,胆汁流出受到阻塞,造成胆道的阻塞[3]。若肝外胆管结石不能及时得到处理,很容易造成胆道细菌感染,我国目前临床上诊断肝外胆结石的主要方式是影像学检查,其中腹部CT和核磁胰胆管成像都是诊断此疾病的临床常用方式[4]。但因为肝外胆管结石诊断的方式和特点不同,其诊断结果也存在一定的差异性。本文通过对138例肝外胆管结石患者的诊断,探讨研究腹部CT与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

将我院2016年11月至2018年11月收治的138例肝外胆管结石患者作为研究对象,将患者随机分为两组,对照组69例和观察组69例,对照组对患者使用腹部CT进行诊断,观察组对患者使用核磁胰胆管成像进行诊断。纳入标准:患者意识清醒,愿意接受检查;患者签署知情同意书。排除标准:患者伴有严重的心、肝与肾等脏器功能疾病;患者伴有血液系统方面并发症;处于妊娠以及哺乳期患者。对照组男性37例,女性32例,年龄22~74岁,平均(45.26±5.36)岁。观察组男性36例,女性33例,年龄23~75岁,平均(46.38±4.75)岁。两组患者的性别、年龄等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),所有肝外胆管结石患者均对本研究均签署知情同意书。

1.2方法

对照组:对患者使用腹部CT进行诊断,主要诊断方式为嘱咐患者在检查前6 h内禁食,检查前服用600~800 mL的温水,采用腹部CT扫描进行CT诊断,多方位扫描患者的胰胆管,CT扫描时需将参数设置为管电流22 mAs、电压120 kV、扫描层厚5 mm和螺距5 mm,扫描后使用三维重建扫描时的原始图像,并且通过处理站进行冠状位和矢状位图像重建。

观察组:对患者使用核磁胰胆管成像进行诊断,主要诊断方式为嘱咐患者在检查前6~8 h禁食,采用核磁共振扫描仪进行诊断,通过冠状面呼吸触发RTr Cor 3D MRCP和屏气BH 2D MRCP Thick Slab成像扫描等。

1.3观察指标

记录对照组与观察组肝外胆管结石患者诊断的正确率以及对于直径≤8 mm结石的检出率。在肝外胆管结石诊断中,两种检查方式根据各自的诊断结果以及外科手术诊断作为参考依据,对比两种诊断方法的检出结果。

1.4统计学方法

将得出的肝外胆管结石患者数据,采用SPSS 17.0软件进行分析,计数资料用2进行检验,并用(%)表示,计量资料用t进行检验,并用(±s)表示,P<0.05为差异显著,研究有统计学意义。

2结果

2.1两组患者诊断的准确率对比

本研究138例肝外胆管结石患者均进行影像学检查,共有83例患者确诊为结石,检测准确率为60.14%。其中对照组69例患者中有25例患者确诊为结石,检测准确率为36.23%,观察组69例患者中有58例患者确诊为结石,检测准确率为84.06%,检测结果为(2=32.921,P=0.001),观察组患者的准确率明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.0 5)。由此可见,核磁胰胆管成像在本次研究中比腹部CT的诊断效果更好,有利于提高肝外胆管结石的检出准确性。

2.2两组患者对于直径≤8 mm结石检出率对比

本研究138例肝外胆管结石患者均进行影像学检查,共有70例患者结石直径≤8 mm,检出率为50.72%。其中对照组69例患者中有21例结石直径≤8 mm,检出为30.43%,观察组69例患者中有49例患者结石直径≤8 mm,检出率为71.01%,检测结果为(2=22.729,P=0.001),观察组患者的检出率明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此可见,核磁胰胆管成像在本次研究中比腹部CT的诊断效果更好,有利于提高肝外胆管结石的检出率。

讨论

肝外胆管结石是我国临床常见的肝胆外科疾病之一[5]。随着我国近年来人们生活条件的提高、饮食结构的改变以及老龄化进程的加速,肝外胆管结石的发生率呈逐年递增趋势[6]。患者发病时的临床症状主要表现为寒战、腹痛、黄疸以及高热等,少数患者甚至可能出现神志不清、休克、肝区叩痛与胆囊肿大等情况[7]。患者在进食后,食物会使肝外胆管产生强烈的压迫感,进而引发剧烈疼痛。情况严重时食物还会刺激胆管发生痉挛,胆汁流出受到阻塞,造成胆道的阻塞。如果不能及时确诊与治疗,肝外胆管结石将严重威胁患者的健康与生命安全。因此,患者应及时确诊并进行有效的治疗[8]。

当前对于肝外胆管结石患者较为传统的检查方式是腹部CT诊断,腹部CT诊断主要通过嘱咐患者在检查前禁食,检查前服用适量温水,采用腹部CT扫描进行诊断,多方位扫描患者的胰胆管,扫描后使用三维重建扫描时的原始图像,并且通过处理站进行冠状位和矢状位图像重建。该检查方式也能够取得一定的效果。但仍需注意的是,由于肝外胆管结石疾病检出率低以及发病率高等特点,腹部CT诊断通常难以取得较好效果。

核磁胰胆管成像作为一种有效的肝外胆管结石诊断方式,其方式主要包括嘱咐患者在检查前禁食,采用核磁共振扫描仪进行诊断,通过冠状面呼吸触发RTr Cor 3D MRCP和屏气BH 2D MRCP Thick Slab成像扫描等。

本文通过我院收治的138例肝外胆管结石患者作为研究对象,将患者分对照组69例和观察组69例。对照组对患者使用腹部CT进行诊断,观察组对患者使用核磁胰胆管成像进行诊断。比较对照组与观察组肝外胆管结石患者诊断的正确率以及对于直径≤8 mm结石的检出率。观察组在患者肝外胆管结石诊断的正确率以及对于直径≤8 mm结石的检出率上均优于对照组,观察组诊断的临床效果更好,差异具有统计学意义(P<0.05)。

研究结果表示,核磁胰胆管成像和腹部CT对肝外胆管结石患者都有较好的诊断效果,但是核磁胰胆管成像在本次研究中比腹部CT的诊断效果更好,有利于提高肝外胆管结石的检出率。探讨研究腹部CT与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值,值得临床推广和研究。

参考文献

[1]栾文勃.探讨腹部CT、B超与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用[J].中国卫生标准管理,2017,8(2):131-132.

[2]任砚冰.腹部CT、B超及核磁胰胆管成像在肝外胆管结石的诊断价值分析[J].中国医疗器械信息,2017,23(8):71-72.

[3]白改云.腹部CT、B超与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(45):203-204.

[4]曹一杨.腹部CT、MR与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的临床价值[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(7):1304-1304.

[5]刘思雨,牛万彬.腹部CT、B超与核磁检测在肝外胆管结石诊断中的效果比较[J].中国民康医学,2017,29(23):105-106.

[6]杜鑫.腹部B超、CT和核磁胰胆管成像检查诊断肝外胆管结石的对比研究[J].中国卫生标准管理,2017,8(1):112-113.

[7]张靓.腹部B超、CT和核磁胰胆管成像检查诊断肝外胆管结石的效果对比观察[J].中国医疗器械信息,2018,24(14):137-138.

[8]于新设,张扬,张景云,等.腹部CT、B超与核磁胰胆管成像对肝外胆管结石诊断结果和应用价值探讨[J].中国医疗器械信息,2017,23(11):73-75.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23662.html