SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:婴幼儿氧疗的效果不仅与吸氧流量、患儿的低氧状况及低氧类型有关,更与患儿的吸氧方式有关。目前,儿科没有专用的婴幼儿吸氧装置,临床使用的是成人吸氧管,成人氧气管鼻塞无法放进婴幼儿鼻腔内,吸氧效果不佳,而且吸氧管等物品与婴幼儿触碰会引起婴幼儿的不适,婴幼儿会抓扯吸氧管,使鼻导管脱落,导致无效吸氧[1]。

关键词:新生儿;鼻导管;吸氧;简易制作

本文引用格式:熊芮,李晗洁,杨晫,等.新生儿鼻氧管简易制作方法[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):352,360.

0引言

因此,我们根据新生儿的生理特点及缺氧程度,在成人鼻氧管的基础上进行改造,制作了适用于新生儿吸氧的鼻导管。解决了新生儿鼻塞大小不适合、无效吸氧、损伤皮肤粘膜等一系列的临床问题。现将制作方法介绍如下。

1制作方法

1.1用物准备

成人双鼻孔鼻氧管(扬州市明星医塑器材)、一次性静脉采血针(江西洪达医疗器械)、一次性化妆棉、一次性口罩弹力线(医院专用一次性口罩)、3M固定胶带(医院专用固定胶带)。

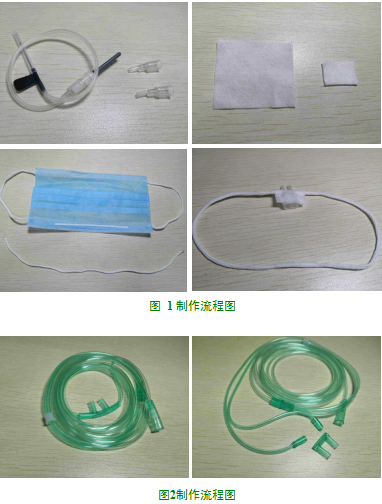

1.2制作流程

用2根一次性头皮针平剪,前端留取0.5 cm→用3M胶布并排固定→放入1.0 cm×2.0 cm的双层化妆棉中固定→剪下口罩的耳罩线固定为29 cm的长度→用3M固定在化妆棉两侧→把成人双鼻孔鼻氧管沿着鼻孔剪断→剩下的两端插入自制的鼻氧管中。总长约31 cm,临床上的使用过程中,可以根据新生儿的头颅大小、活动状况等其它因素,随意裁剪合适的耳罩线长度。

1.3流程图

见图 1、图 2、图 3。

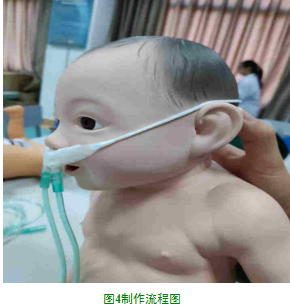

2使用方法

调节氧流量为0.5L/min后,将细而有弹性的导管经鼻插入鼻腔进行吸氧,插入长度为鼻孔外侧至鼻毛内侧2.5 cm,导管尖端达鼻腔后部,吸氧20~30 min[2]。见图4。

3适应症

①适用于轻度低氧血症患儿。

②适用于足月剖宫产的患儿常规吸氧。

③适用于胎龄大,呼吸中枢功能好,耐受较好的缺氧患儿。

4建议

在新生儿激动、哭闹、活动等诸多因素的干扰下,如有鼻氧管脱管的情况发生时,临床护理人员可在新生儿鼻翼两侧使用水胶体敷料进行强化固定。

5优点

(1)避免损伤:双鼻孔吸氧管的鼻塞出气口超软,减少对患儿鼻腔粘膜的刺激;管径细小、光滑,减少颜面部接触面积。有利于观察,避免损伤的发生[5]。新生儿吸氧管无结合新生儿特点进行特殊设计,吸氧头细小而吸氧管较粗,容易因重力作用而滑脱[3]。因此,我们根据临床上的常见问题--“吸氧时,吸氧装置直接用胶布固定在新生儿的皮肤上,由于异物的刺激,导致新生儿鼻分泌物增多,反复的粘贴胶布,导致其皮肤红肿,无效吸氧及舒适度改变”这一问题,选择了口罩弹力线,保证吸氧管能固定牢固,新生儿在进行有效的吸氧的同时,减少了常规胶布固定的胶粘对皮肤的刺激,有效的保护新生儿的皮肤,降低了皮肤的损伤及感染的发生。

(2)制作简单方便:制作的用物,皆为临床护理工作之中的常用物品,方便易取,制作的流程,可根据流程图进行制作,简单明了,不会增加临床工作的负担。此外,自制型新生儿鼻氧管可随意裁剪长短,根据不同情况进行制作,增加了新生儿的舒适度,减少对其的束缚以及皮肤的损伤。

(3)经济实惠:新生儿鼻氧管成本约7元,成人鼻氧管成本约1.2元,制作鼻氧管成本约1元,加之大批量制作还可再节约成本。因此,自制型新生儿鼻氧管在成本上占有极大的优势。

(4)降低并发症发生:早产儿出生后周边的视网膜尤其是靠近颞侧齿缘处仍为无血管区,而继续发育的组织尚未分化完全为毛细血管,其对高浓度氧非常敏感。如果吸入了高浓度氧,易致血管闭锁,血管形成被抑制[4]。我们采用的是:浓度为0.5L/min的低流量低浓度氧,从而降低了并发症的发生率,有效的防止新生儿视网膜病变的发生。

(5)提高护理安全性:此产品为一次性用物,不宜反复使用,从而降低了院感的发生率,因此建议在临床中推广与使用。

参考文献

[1]吴蔚,徐华,沈宋炎.婴幼儿吸氧装置的制作和应用[J].护理与康复,2019,18(02):94-95.

[2]李杨,彭文涛,张欣.实用早产儿护理学[M].第1版.出版地:人民卫生出版社(中继线010-59780011),2015:268-269.

[3]何丽,王群.新生儿经鼻持续气道正压给氧(NCPAP)鼻塞简易制作方法[J].当代护士(下旬刊),2018,25(09):188-189.

[4]薛莲.品管圈在降低新生儿吸氧管脱落率中的应用[J].中国继续医学教育,2015,7(24):248-249.

[5]AIKAWA H,NORO M.Low incidence of sight-threatening retinopathy of prematurity in infants born before 28 weeks gestation at a neonatal intensive care unit in Japan[J].Tohoku J Exp Med,2013,230(3):185-190.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21686.html