SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察研究分析妊娠妇女乙型肝炎病毒感染的临床特征及使用抗病毒药物对母婴阻断的临床效果。方法选取90例我院妇产科收治的患有慢性乙型肝炎病毒的妊娠早期妇女患者作为研究对象。按照随机数列法分为研究组和对照组各45例,研究组患者在妊娠期采用口服替比夫定抗病毒药物进行阻断治疗方法,对照组患者在妊娠期采用不接受抗病毒治疗方法。在婴儿出生6个月以内,多次定时对婴儿进行常规检测,分析比较两组患者的临床效果。结果对妊娠妇女,妊娠24周和30周,以及分娩前的ALT复查率就行比较,研究组分别为64.4%,77.7%和86.6%明显高于对照组的28.8%,44.4%和60.0%,该数据有统计学意义(P<0.05);在分娩后个月时对婴儿的HBsAg和HBV DNA进行比较,研究组分别为2.2%和0明显低于对照组的15.5%和15.5%,该数据有统计学意义(P<0.05)。结论针对患有慢性乙型肝炎病毒的妊娠妇女,在妊娠24周后服用抗病毒药物,可以安全有效的阻止乙型肝炎病毒在母婴之间进行传播,保证婴儿的健康,提高患者的满意程度,值得在临床中推广应用。

关键词:乙型肝炎病毒;妊娠妇女;母婴阻断;临床效果

本文引用格式:郝荣华.妊娠妇女乙型肝炎病毒感染的临床特征及母婴阻断的效果研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):164,167.

0引言

乙型肝炎病毒(HBV)是一种引起乙型肝炎的DNA病毒,主要分为正嗜肝DNA病毒属和禽嗜肝DNA病毒属两属,引起人体感染的是正嗜肝DNA病毒属。此病毒具有较强的传染性,主要是以血液传播的方式,其次就是通过母婴传播。本次试验研究就是为了分析患有乙型肝炎病毒的妊娠妇女,在妊娠24周后使用抗病毒药物对阻断乙型肝炎病毒在母婴之间传播的临床效果,以下为本次试验详细数据。

1一般研究资料与方法

1.1一般研究资料

选取我院妇产科15年1月至18年1月收治的90例感染慢性乙型肝炎病毒的妊娠妇女患者作为研究对象。根据本院医学伦理委员会审核批准,要求所有参与研究的患者或其家属必须知情同意并签写知情同意书。按照随机数列法分为研究组和对照组各45人,研究组:最大年龄31,最小年龄23,平均(26.24±3.72)岁;对照组:最大年龄34,最小年龄21,平均(28.24±3.72)岁;两组患者基本资料差异均无统计学意义(P>0.05)。排除标准:(1)过敏者;(2)不同意参与研究者;(3)具有甲、丙、戊型肝炎病毒及HIV等感染患者;(4)患有肾脏病、糖尿病患者;(5)具有先兆流产史患者。选入标准:(1)均是由我院确诊为乙型肝炎病毒的妊娠妇女患者;(2)患者精神状态良好,能够清晰地表达自身感受。

1.2方法

两组患者在妊娠早期均进行常规检查和常规护理治疗,妊娠36周以后,应绝对禁止,防止流产,胎膜早破及宫内感染。

慢性乙型肝炎病毒的妊娠妇女患者:研究组:采用同意进行口服抗感染药物的治疗方法,按照每天600mg的用量,在饭前或饭后口服替比夫定抗病毒药物进行治疗。对照组:采用不同意进行口服抗感染药物的治疗方法。两组患者若出现ALT大于10ULN的情况,给予每次服用0.2g的还原型谷胱甘肽片,一天三次持续治疗1至2周。

婴儿:①两组在出生后均进行母乳喂养的方式,喂奶前母亲应用肥皂流水洗净双手,避免接触感染,但若是若母亲乳头出现破溃出血的情况,则停止喂养;②新生儿与产妇要分床睡;③产妇不能口对口给婴儿喂食;④给婴儿注射乙型肝炎免疫球蛋白和乙型肝炎疫苗,具体方法如下:出生后4小时内,用量要大于或等于100国际单位,并且同时在不同部位接种10g重组酵母或20g中国仓鼠卵母细胞乙型肝炎疫苗。

1.3观察指标

通过HBV标志物检测的方法对患者及婴儿进行检测。妊娠妇女患者治疗效果比较:观察两组妊娠妇女患者在治疗24星期和治疗30星期,以及分娩前的HBV血清标志物和HBV DNA等指标,比较两组妊娠妇女患者的ALT复查率。婴儿治疗效果比较:观察婴儿的HBV感染情况与生长发育情况,在分娩后六个月时,比较两组婴儿的HBsAg和HBV DNA等指标。

1.4统计学分析

使用SPSS 20.0软件做统计学分析。

2结果

2.1两组妊娠妇女患者治疗效果对比

治疗过程中,两组妊娠妇女患者治疗均得到改善,研究组患者的ALT复查率明显优于对照组患者,该数据有统计学意义(P<0.05);详情见表1。

2.2两组婴儿治疗效果对比

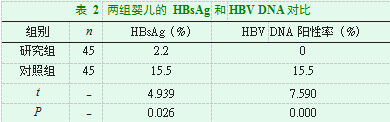

治疗过程中,两组患者在阻断母婴传播中均有效果,在分娩后6个月时研究组患者的婴儿的HBsAg和HBV DNA指标明显优于对照组患者婴儿,该数据有统计学意义(P<0.05),详情见表2。

3讨论

妊娠期患有慢性乙型肝炎病毒的妇女治疗目标是母体病情稳定,婴儿健康不感染慢性乙型肝炎病毒。由于在国内母婴传播占很大比重,因此在妊娠期稳定妊娠妇女患者病情,降低婴儿感染成为目前基层临床治疗的首要目标。早期的研究中认为母婴传播主要是通过宫内感染、围生期传播以及分娩后传播,并且携带有HBV的母亲可以通过血流感染胎儿,除此之外由于人体的涎液、汗液、阴道分泌物、精液、乳汁等体液中均含有乙肝病毒,不建议母乳喂养,但最新的研究发现乙肝产妇在乳汁中能检出HBsAg,但未见有在乳汁中检出HBVDNA的报告,故其乳汁是否有传染性尚不能定论,因此只要母亲乳头不破溃出血,就可以进行母乳喂养,最后婴儿出生时给其注射乙型肝炎免疫球蛋白和乙型肝炎疫苗。母乳是婴儿最理想的营养食品和饮料,含有婴儿4至6月生长发育所需的全部营养要素,并适合婴儿肠胃的消化和吸收,因此在条件允许的情况下尽量采用母乳。由于早起医学中证实妊娠期间服用药物会对腹中的胎儿造成影响,再加上受中国传统观念的影响,导致在传统治疗中医生对患有慢性乙型肝炎病毒的妊娠期妇女基本上都反对采用服用抗病毒药物。但根据2010年中国乙型肝炎防治指南中指出:根据慢性乙型肝炎病毒的妊娠期妇女的病情的严重程度,决定是否给予抗病毒药物进行治疗,对于患者要充分告知利弊情况和风险程度,由患者自行决定是否采用抗病毒药物进行治疗,并且签署同意书。在治疗过程中使用的药物通常是替比夫定,替比夫定具有最高的HBeAg血清转换率(24个月能达到36%)和最高的安全性,是目前医学中唯一的一个妊娠B级核苷类抗乙肝病毒药物。能够有效的降低妊娠患者的ALT,抑制HBV DNA阳转,防止患者由于肝炎发作引起肝功能异常情况,降低母婴垂直传播的概率。本研究中发现,妇女患者妊娠24周和30周,以及分娩前研究组患者的ALT复查率分别优于对照组,该数据有统计学意义(P<0.05);在分娩后个月时对婴儿的HBsAg和HBV DNA进行比较,研究组分别明显低于对照组,该数据有统计学意义(P<0.05)。说明对感染慢性乙型肝炎病毒的妊娠妇女患者,采用抗病毒药物于妊娠24周后进行治疗,能够有效的提高患者的ALT复查率,减少母婴垂直传染,降低婴儿的感染机率。

综上所述,针对患有慢性乙型肝炎病毒的妊娠妇女,在妊娠24周后使用抗病毒药物具有明显的疗效,可以安全有效的阻止乙型肝炎病毒在母婴之间进行传播,保证婴儿的健康,提高患者的满意程度,值得在临床中推广应用。

参考文献

[1]高鹏.慢性乙型肝炎患者妊娠早期替比夫定抗病毒的疗效及母婴阻断的临床观察[J].医药论坛杂志,2016,19(6):50-52.

[2]陈芳,涂相林,陈川英,等.慢性乙型肝炎患者妊娠全程替比夫定治疗的疗效及母婴阻断的有效性[J].实用医学杂志,2016,45(4):636-639.

[3]高翠兰.慢性乙型肝炎者妊娠全程替比夫定治疗的疗效及母婴阻断的有效性[J].实用妇科内分泌杂志(电子版),2017,26(24):146-148.

[4]张燕,王维.分析替比夫定阻断乙肝HBeAg阳性孕妇母婴传播的临床效果[J].世界最新医学信息文摘,2016,23(A1):101.

[5]肖春花,利旭辉,周伟泽,等.替诺福韦酯与替比夫定对慢性乙型肝炎患者妊娠期的疗效与安全性比较[J].抗感染药学,2018,68(03):81-82.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21654.html