SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析并研究在原发性肝癌诊断临床诊断过程中血清异常凝血酶原检测的应用效果。方法随机选择某院从2016年4月至2018年4月收治的60例原发性肝癌患者作为试验组,60例非原发性肝癌患者作为对照组,观察两组患者的血清异常凝血酶原以及AFP水平。结果试验组60例患者的血清异常凝血酶原、AFP水平都要高于对照组。试验结果差异具有统计学意义,满足P<0.05。其中血清异常凝血酶原诊断原发性干起的准确率也高于AFP,结果差异具备统计学意义(P<0.05)。结论血清异常凝血酶原在原发性肝癌患者的临床诊断过程中的应用,诊断效果明显,此检测方式能够有效的提升敏感度、符合率,并且可以减少误诊的情况,能够为原发性肝癌的诊治提供可靠的参考依据。

关键词:原发性肝癌;血清异常凝血酶原检测;临床诊断;应用效果

本文引用格式:陈玲玲,杨柳华,印杰.原发性肝癌临床检测诊断中血清异常凝血酶原的应用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(74):372-373.

0引言

肝癌本身是病发于肝脏部位的恶性病变肿瘤,该疾病分为原发性肝癌与继发性肝癌。在世界范围内原发性肝癌属于十分常见的腹部癌症之一,原发性的肝癌出现后,在初期并没有明显的症状,在进行检查和诊断确认之后,病情基本上都已进入中晚期,这给患者的身体健康与生命安全造成了严重的影响[1]。目前,对于肝癌的临床诊断和治疗都成为当前医学研究的重中之重。

1关于异常凝血酶原PIVKA-Ⅱ的概念及分析

确诊肝癌通常是利用影像学及肝病理组织活检等方式进行,因此不利于疾病的普查,也倒是肝癌早期筛查难度增加。而早期AFP被认为是临床进行肝癌诊断的首选血清标志物,但是在长期的实践和调查下表明,AFP的诊断灵敏度以及准确性都不是很让人满意。接下来我们主要是研究在原发性肝癌临床检测诊断中血清异常凝血酶原PIVKA-Ⅱ检测的应用及诊断价值。

其中,肝细胞癌(HCC)属于消化系统疾病当中最为常见的恶行肿瘤疾病之一,在世界范围内的癌症发病率当中排名第5位,病死率排名是第3位。而在实验室的检测当中,肿瘤标志物的检测对于HCC的早期判断和诊疗以及预后判断都具有很好的指导意义。在出现维生素K缺乏的情况时,肝细胞就无法进行依赖维生素K的凝血因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)的正常合成,就会合成无凝血功能的异常凝血酶原。

之前实验室在进行HCC肿瘤标志物的检测时主要是采用AFP检测,其诊断肝细胞癌的灵敏度在39%-65%之间,特异度在76%-94%之间。因此,其敏感度与特异度都不是很让我们满意,特别是肝细胞癌变的早期阶段,大多数患者血清当中的AFP浓度不会出现明显的升高,因此就容易导致诊断的延误。而经过临床的试验,我们发现原发性肝癌临床检测诊断过程中血清异常凝血酶原检测的准确率更高。在接下来我们选取了120例患者,进行了试验和分析,同时得出了相关的试验结论。

2试验资料与试验方法

2.1试验人员的选取。随机选择某院2016年4月至2018年4月收治肝癌患者120例,其中原发性肝癌患者60例作为试验A组,人员性别组成为男35例,女25例;年龄在32-68岁,平均(48.9±2.3)岁,其组成人员的平均病程是(3.9±1.1)年。非原发性肝癌患者60例作为对照B组,性别组成为男34例,女26例,年龄在33-67岁,平均(48.6±2.5)岁,其小组人员的平均病程(3.8±1.0)年。比较两组患者的基本资料,其差异不具备统计学意义(P>0.05),该试验通过医院伦理委员会的批准并进行执行[2]。

2.2试验的检查方法。在临床试验当中,需要接受检查的所有肝癌患者都要提前做好准备,采血的前一天告诫患者不可饮酒、不可做剧烈运动,第二天清晨对患者进行空腹取血。操作方式如下:由静脉采集患者静脉血2 mL左右,放在EDTA-K2真空抗凝试管当中,之后迅速送检,必须要在3小时之内完成检测,这样才能够保证检测结果的准确性。利用TBA120全自动生化仪,将血清和血浆逐层分离开,设备的离心转速调到40000 r/min,然后测定血清AFP的指标。利用日本富士型号为G1200的仪器进行血清异常凝血酶原的指标测定,具体操作方式可以根据实试剂盒的指导进行。

2.3实验过程中的观察指标。观察两组患者检查之后AFP与血清异常凝血酶原PICKAX-Ⅱ的指标变化,同时观察原发性肝癌诊断过程中血清异常凝血酶原诊断的准确率。

2.4试验的统计学分析。通过SPSS 19.0版的统计学软件来分析和处理试验数据,资料的计量是用(%)进行表示,小组之间的数据比较是通过χ2进行检验,计量资料的表示方式为(±s),试验结果的比较是通过t检验,试验数据差异满足P<0.05,表示差异具有统计学意义。

3血清异常凝血酶原在原发性肝癌临床检测诊断中应用的试验结果

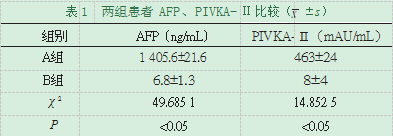

试验A组患者的血清异常凝血酶原PIVKA-Ⅱ和AFP指标水平都明显高于B对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),相关数据统计见表1。

在该试验过程中,针对60例的原发性肝癌患者进行诊断,分别采用AFP、血清异常凝血酶原方式,对比试验数据发现,血清异常凝血酶原在诊断原发性肝癌的过程中,其准确性为85.0%(51/60),而采取AFP对原发性肝癌进行诊断的准确率为66.6%(40/60)。试验结果为血清异常凝血酶原诊断原发性肝癌的准确性要明显高于AFP,而且数据差异具有统计学意义(χ2=5.5021,P<0.05)。

4针对血清异常凝血酶原在原发性肝癌临床检测诊断中应用的讨论

肝癌在临床中属于一种给人类身体健康和生命安全造成威胁的常见疾病,在我国更属于临床患病率比较高的一种,而其中最为常见的就是原发性肝癌。这种原发性肝癌的发病原因是比较复杂的,原发性肝癌通常是病发于肝脏的上皮或者是间叶组织,同时还会给胃部、胰腺。卵巢、子宫、肺部以及乳山等器官造成恶行伤害,出现恶性肿瘤细胞的转移。此外,患者也可能会因为肝硬化或者是病毒性的肝炎而导致肝癌的发生,而且黄曲霉毒素与亚硝酸胺也会导致此类疾病的发生。这一疾病的诱发原因目前尚未完全搞清楚,当前来说引发这一疾病的因素和步骤都是比较复杂的,可能是受到环境因素与遗传基因双方面的影响。患者患病早期并没有明显的症状,但是到了中晚期的症状就会比较多,同时会出现相关的并发症,比如癌结节破裂或出血、消化道出血、肝性脑病等,因此,我们必须要加强对此类疾病患者的临床诊断力度,这对于提升患者的预后效果也具有重要意义[3]。

在进行临床诊断的过程中,医生常用的诊断方式是采取肝穿刺、影像学检查以及血清AFP检测等方式进行原发性的肝癌诊断。其中ATP在临床诊断原发性肝癌恶性肿瘤的过程中,虽然可以作为一种肿瘤标志物进行判断,但是其诊断结果不够准确且具有局限性,因此无法全面的显示出患者的病情。而随着医学科技的迅速发展,在临床中血清异常凝血酶原诊断肝癌与血清AFP相比较而言,其检验结果的准确性更高且效果也比较明显,因此也逐渐被广泛应用。

血清异常凝血酶原的检测方式对诊断原发性肝癌患者具有较高的准确性,同时也为后期患者的疾病治疗提供可相关的参考依据。而针对那些无法确诊的患者,可以采取进一步检测患者血清异常凝血酶原的相关指标,再结合APF的检测数据进行诊断,这样可以提高肝癌的诊断率。

5结论

因为诱发原发性肝癌疾病的原因是多种多样的,而且在各个阶段其诱因的个体表现形式也相差甚大[4]。因此,我们无法采取某单一标志物来诊断疾病,所以在临床诊断中也只能采取相关的手段和措施及早的进行肝癌疾病的筛查。而通过血清异常凝血酶原能够及早的筛选和优化肿瘤检测组合,同时发现肝癌肿瘤细胞并接收辅助治疗,此外随着医学技术的发展,基因组学和蛋白组学都取得了不错的进步,未来会有更多的新型标志物来作为筛选和确定肝癌细胞各个分期的参考指标,而作为医学界应该坚持不懈地继续寻找更高效且无创的肿瘤标志物作为诊断原发性肝癌的依据,同时让更多的人得到早期诊断和个性化治疗。

参考文献

[1]席强,孙桂荣,丛培珊,等.血清异常凝血酶原和甲胎蛋白联合检测对原发性肝癌的临床价值[J].中华检验医学杂志,2014,37(12):928-932.

[2]公帅,孙桂荣,刘明军,等.异常凝血酶原和唾液酸在慢性肾功能不全患者血清中的表达及临床意义[J].国际检验医学杂志,2016,37(7):900-903.

[3]濮珏彪,王学锋,彭奕冰.血清异常凝血酶原检测在原发性肝癌临床诊断中的应用[J].检验医学,2014,29(3):270-273.

[4]赵运胜,王猛,李军良,等.血清高尔基体蛋白73、异常凝血酶原、磷脂酰基醇蛋白聚糖-3和甲胎蛋白联合检测对原发性肝癌的早期诊断价值研究[J].中国全科医学,2016,15(32):3730-3733.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21395.html