SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的 研究多模态核磁共振成像技术在乳腺癌的临床诊断中存在的价值和意义。方法 随机选取我院收治的乳腺癌患者,共计28 例,采用单盲法将其随机分为观察组与对照组,其中对照组14例,接受常规检测方式;观察组14例,给予多模态核磁共振成像技术, 观察两组患者临床检测效果。结果 观察组诊断符合率显著高于对照组,良恶性平均扩散数值对比有明显差异,P<0.05,差异有统计学意义。结论 多模态核磁共振成像技术检测乳腺癌效果显著,具有较高的诊断符合率,值得推广。

关键词:多模态核磁共振成像技术;乳腺癌;诊断

0 引言

乳腺癌是危害女性生命安全的主要疾病,属于高发性恶性肿瘤,随着社会发展,人们生活环境发生较大变化,导致近年来其发病率有明显上升的趋势,在妇科疾病中,其发病率仅次于宫颈癌,其病症机理较为复杂,一旦治疗不当很容易发生恶化,导致多种临床不良反应,严重威胁患者生命健康安全 [1]。因此,选择一种安全、有效的诊断方式,做到早发现、早诊断,能够有效提升临床诊疗水平,降低致死率,具有十分积极的临床意义 [2]。随着医疗技术的不断完善,多模态 MRI 检查技术即磁共振在临床上的应用范围不断扩大,具有良好的软组织对比度,敏感度高,为进一步探究其内在病症机理,本次研究选择不同检测方式进行临床对比分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取我院 2016 年 3 月至 2018 年 5 月收治的乳腺癌患者,共计 28 例,采用单盲法将其随机分为观察组与对照组,其中对照组 14 例,接受常规检测方式;年龄 26~80 岁,平均(47.5±4.5)岁,病程 5 个月至 10 年,平均(3.5±0.5)年。观察组14 例,给予多模态核磁共振成像技术;年龄 27~81 岁, 平均(48.5±4.5)岁,病程 6 个月至 10 年,平均(3.6±0.5)年。于影像学检查后2周内行外科手术,两组患者均符合临床疾病检测标准,确诊为乳腺癌,两组患者一般资料对比无明显差异(

P>0.05),有可比性。

1.2 研究方法

运用 1.5T MRI 对所有患者均行常规 MRI、DCE-MRI、DWI 以及 MRS 检查,对其冠状面、矢状面及横断面执行 MRI扫描,观察乳腺癌病变的形态学特征及时间 - 信号(TIC)强度曲线类型,同时测量其 ROI、扩散系数(ADC)、最大信号强度(SImax)、最大线性斜率(SSmax)、峰值时间(TTP)以及最大线性斜率(SSmax)与最大信相对扩散系数(rADC)[3-4]。

1.3 观察指标

观察两组患者诊断符合率,同时观察其良、恶性肿瘤病理特征。

1.4 统计学方法

采用 SPSS18.0 统计学软件对数据进行统计分析,计数资料比较采用 c

2 检验,表示为率;计量资料比较采用

t 检验,表示为均数 ± 标准差。

P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

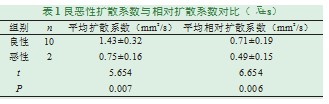

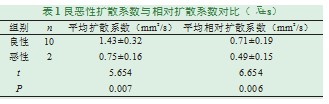

观 察 组 诊 断 确 诊 率 为 100.0%(14/14),对 照 组 为 85.7%(12/14);两组患者(28 例)接受不同检测后,共检出病灶 12 个,良性病灶 10 个,恶性病灶 2 个,肿块最小直径为 5mm,其均存在边界不清、分叶、不规则以及边缘毛刺征等,良性病灶检测发现其边界清晰、类圆形以及边缘较光滑的肿块。平均扩散系数值对比有统计学意义(

P<0.05),恶性病灶存在明显浸润性小叶癌及导管原位癌;良性病灶包括可见明显增生结节,见表 1。

3 讨论

3 讨论

乳腺癌在临床上十分常见,属于高发性恶性肿瘤类型, 该病发病率高,病情发展迅速,预后较差,与遗传、基因突变、雌激素变化等因素高度相关,容易诱发多种临床并发症,严重影响患者身体健康,因此选择一种高效的诊断手段具有十分积极的临床意义 [5]。乳腺是维持人体生命活动的器官之一,一旦发生病变, 将导致其乳腺癌细胞丧失细胞特性,致使其连接松散,甚至导致脱落,使游离的癌细胞可以随血液或淋巴液播散全身, 危及患者生命安全健康。钼靶片、彩色超声、红外线等现代化设备是目前普遍用于筛查乳腺癌的常用影像学技术,但其各具优缺点,如乳腺钼靶在乳腺疾病中应用虽较为普及,但其 X 线穿透力不强,无法及时发现早期乳腺癌病变征兆,导致漏诊,继而影响治疗,因此能够明确诊断早期乳腺癌,是目前治疗乳腺癌患者的关键。本次研究发现,多模态核磁共振成像技术具有较高的软组织对比分辨率,MRI 能够观察活体分子微观运动成像原理,将 MR 信号转换为波普,在分子水平层面反映病理变化,精确反应组织空间信息,检测组织形态学及生理学早期变化;DWI 能够通过探测组织扩散程度,观察微观结构,其影像学检测过程具有无创性,通过分子细胞密度及细胞膜通透性等关联信息,进一步提升其诊断准确性。同时,CE-MRI 利用高压注射器经静脉系统注入顺磁性对比剂,能够快速完成成像序列并执行扫描,相关研究发现,其血液供应能力与对比剂弥散速率呈正比 [6]。根据其病理组织反映强度信号之间的差异,更加灵活的掌握病情变化,提升综合诊断水平,为临床诊断提供更加准确、全面的参考信息,精确度更高,合理应用造影剂,能够进一步提升临床诊断优势。因此DCE-MRI、DWI 以及 MRS 检查技术在乳腺癌的诊断中至关重要,可作为临床上执行乳腺癌诊断的首选方式。

综上所述,多模态核磁共振成像技术检测乳腺癌效果显著,具有较高的诊断符合率,提升临床诊断质量,值得进一步推广研究。

参考文献

[1] 师红莉 , 许秋霞 . 多模态核磁共振成像技术对乳腺癌的诊断价值 [J]. 中国实用医药 ,2016,11(26):121-122.

[2] 李冬雪 . 多模态核磁共振成像技术对乳腺癌的诊断价值分析 [J]. 中国卫生标准管理 ,2017,8(8):105-106.

[3]杨勇 , 杨一林 , 吕秀花 , 等 . 多模态影像技术在早期乳腺癌诊断中的对比研究 [J]. 中华超声影像学杂志 ,2016,25(7):603-607.

[4] 晁学文 . 多模态核磁共振成像技术用于诊断乳腺癌临床价值分析 [J]. 临床医药文献电子杂志 ,2017,4(31):6061.

[5] 吴津民 , 王海宝 , 徐丽艳 , 等 . 多模态磁共振成像在乳腺癌诊断中的应用价值 [J]. 安徽医学 ,2017,38(8):963-965.

[6] 李波 . 多模态磁共振乳腺成像对乳腺癌诊断的价值研究 [J]. 基层医学论坛 ,2017,21(16):2092-2094.

《多模态核磁共振成像技术在乳腺癌的临床诊断中存在 的价值和意义论文》(附论文PDF版下载):

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0312/20190312112156350.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/3080.html