SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察揿针联合普通针刺治疗缺血性脑卒中患者肢体功能障碍的临床疗效。方法将49例患者随机分为治疗组25例和对照组24例,两组患者均予西医常规治疗,对照组在此基础上予普通针刺治疗,治疗组予揿针联合普通针刺治疗,治疗前后对两组患者进行Fugl-Meyer(FMA)、Barthel(BI)评分,评估疗效。结果治疗组FMA、BI评分均高于对照组(P<0.05)。结论在西医常规治疗基础上,揿针联合普通针刺能有效改善缺血性脑卒中患者肢体功能,疗效优于普通针刺治疗,值得临床推广应用。

关键词:缺血性脑卒中;肢体功能障碍;揿针;针刺

本文引用格式:李凤婷,卢艳文.揿针联合普通针刺治疗缺血性脑卒中患者肢体功能障碍疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(71):178,182.

0引言

脑卒中目前已成为我国居民的第一位致残和致死原因,其中缺血性脑卒中占全部脑卒中的80%,我国70%-80%的缺血性脑卒中患者因为残疾而不能独立生活[1],肢体功能障碍是最常见的残疾,促使患者生活自理能力急剧下降,甚至丧失,构成了沉重的社会和经济负担。为提高治疗效果,我科采用揿针联合普通针刺的方法治疗缺血性脑卒中后肢体功能障碍的患者,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料及纳入、排除标准

选取我科2018年1月至2018年12月缺血性脑卒患者49例,均符合以下诊断标准:《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》的诊断标准;纳入标准:伴有肢体功能障碍,年龄40岁-75岁,病程1周以内,能配合针刺治疗,签署知情同意;排除标准:存在意识障碍、精神、痴呆病史,合并其他严重疾病,合并糖尿病血糖控制不良,局部皮肤破溃、感染,对胶布过敏。将49例患者随机分为治疗组25和对照组24,使两组患者在年龄,性别比例,脑梗死部位方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

1.2治疗方法

两组患者均予西医常规治疗包括药物治疗及康复训练,在此基础上对照组予普通针刺治疗,治疗组予揿针联合普通针刺治疗,2周为一疗程,具体方法如下。

药物治疗:阿司匹林100mg(100mg/片,国药准字J20171021)口服,一天1次,阿托伐他汀钙20mg(20mg/片,国药准字H20051408),一天1次,依达拉奉(30mg/支,国药准字H20051992)30mg加入0.9%氯化钠100mL注射液中静点,一天2次。

康复训练:早期指导患者良肢位摆放,待病情稳定后予肢体功能康复训练,内容包括:患侧肢体被动运动,健侧带动患侧运动,腰腹肌主动运动,翻身训练,平衡训练,步行训练和楼梯行走练习等日常生活能力训练。每日1次,每次40 min。

普通针刺:头针主要选取运动区,体针主要取穴:上肢取穴,肩髃、臂臑、极泉、手五里、曲池、手三里、内关、合谷、八邪;下肢取穴,髀关、伏兔、阳陵泉、丰隆、足三里、三阴交、太溪、太冲。操作方法平补平泻,留针30 min,1次/d,5次/周,共2周。

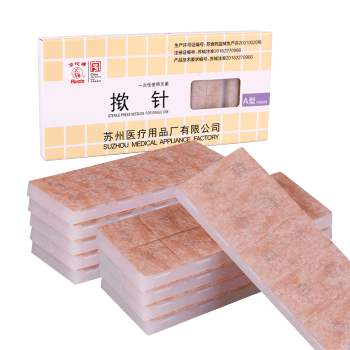

揿针:主要选取肢体远端穴位:上肢:曲池、手三里、内关、合谷、八邪,下肢:足三里、阳陵泉、三阴交、太溪、太冲、八风。操作方法普通针刺后选取穴位,常规消毒后,将一次性方便揿针埋于穴位上,留针24小时,5次/周,共2周。

1.3评价指标

采用简化Fugl-Meyer(FMA)评分法判断运动功能,采用Barthel指数(BI)评分法判断日常生活能力。两组患者于治疗前及治疗2周后各评定1次。

1.4统计方法

应用SPSS 22.0统计学软件处理所有数据,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,同组治疗前后比较采用配对样本t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

治疗前,治疗组和对照组Fugl-Meyer运动功能评分及Barthel评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗2周后,治疗组Fugl-Meyer运动功能评分及Barthel评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。(结果见表2)

3讨论

缺血性脑卒中是一种发病率、死亡率、致残率、复发率较高的脑血管疾病,目前已经成为威胁人类健康的头号杀手,肢体功能障碍是其最常见的后遗症,严重影响了患者的生活质量,因此缺血性脑脑卒中患者的肢体功能恢复极为重要。目前主要的治疗方式包括药物、理疗及康复训练。有研究发现,脑梗死患者早期针对缺血半暗带的血管再灌和早期康复训练是治疗的基础[2]。康复训练主要通过长期的、规律的功能锻炼,维持患者神经生理功能,唤醒休眠的脑细胞,重塑神经系统功能[3]。尽管如此,也有报道患者经过康复训练后仍然存在较严重的功能障碍,活自理能力不佳、复发率高[4]。

传统医学认为,缺血性脑卒中属中风范畴,脏腑功能失调,风、火、痰、气、血相互作用,引起脉络组织,肢体废用,出现肢体功能障碍等,针灸则具有调节脏腑功能,疏通经络的作用,能够促进患肢体功能恢复[5]。现代研究证实,针灸通过利用针刺激人体特定穴位,达到增强大脑皮层运动区输入信号的目的,促使中枢神经系统兴奋感不断提升,改善患者运动功能[6]。目前,针灸的应用价值与优势逐渐凸显,且得到临床治疗的认可和接受,使其被广泛应用于脑卒中康复治疗中。揿针治疗是中医针灸治疗的分支,是传统皮内针治疗的发展和创新,目前已广泛用于肌肉骨骼系统及神经系统疾病的治疗。相对于传统针灸,揿针具有使用方便,留针时间长,见效快,无痛感,不影响肢体活动等优点。在治疗脑卒中患者肢体功能障碍时,有临床工作者发现留针时间与疗效存在一定时效联系,将留针时间延长能够提高疗效[7]。但延长普通针刺的留针时间,不利于良肢位的摆放,患者保持同一姿势,容易疲劳,致使患者的依从性不高。有报道采用揿针联合普通针刺治疗缺血性脑卒中手功能障碍效果显著[8]。基于此,我科采取揿针联合普通针刺的方法治疗脑卒中患者肢体功能障碍,同时配合药物治疗及肢体功能康复训练,取得了良好的治疗效果,值得临床推广使用。

参考文献

[1]中国脑梗死急性期康复专家共识组.中国脑梗死急性期康复专家共识[J].中华物理医学与康复医学杂志,2016,38(1):1-6.

[2]陈启波.早期针灸配合康复训练治疗脑梗死临床研究[J].新中医,2012,44(5):80-81.

[3]周庆辉.针灸推拿结合康复训练治疗脑卒中偏瘫疗效研究[J].世界最新医学信息文摘,2010,38(4):582-583.

[4]黄春华.针灸联合康复训练对脑梗死患者神经功能及运动障碍的疗效观察[J].广东医学院学报,2014,32(6):811-812.

[5]王东雁,刘玉凤,周文江,等.针灸分期治疗与康复技术对脑梗死上肢瘫及日常生活能力的影响[J].中国中医药科技,2013,20(5):530-531.

[6]张红强,张利朋.针灸治疗脑卒中偏瘫的临床疗效[J].临床合理用药杂志,2015,8(9):134-135.

[7]何扬子,韩冰,胡静,等.不同留针时间对针刺治疗缺血性中风疗效的影响[J].新中医,2005,37(1):58-60.

[8]谈慧,曾科学.揿针配合普通针刺治疗缺血性脑卒中后手功能障碍30例疗效观察[J].实用中西医结合,2015,15(12):18-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/20254.html