SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨输血检验流程及质量控制对策。方法选择2017年6月至2018年6月输血的100例患者为对象。随机数字表将患者分为对照组(n=50)和观察组(n=50)。对照组的50例患者进行常规质量控制,观察组的50例患者进行全面性质量控制。10 d对患者效果进行评估,比较两组的溶血反应,交叉感染,服务满意度及医疗纠纷率。结果两组患者质量控制前后差异无统计学意义(P>0.05);观察组血液标本不合格、血液入库核对遗漏率及输血申请单不完善程度均低于对照组(P<0.05)。结论制定输血检验流程及质量控制对策可有效的减少输血过程中的血液标本不合格,血液入库核对遗漏率,输血申请单不完善的失误,减少医疗纠纷、交叉感染的发生,提高患者的生命安全,值得推广。

关键词:输血;检验流程;质量控质;对策

本文引用格式:向艳丽,周晓玲.输血检验流程及质量控制对策分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(67):247+249.

0引言

失血过多在急诊抢救中很常见,需要通过输血来拯救患者的生命,因此输血关系到患者的生命安全。但是,输血过程有多个流程和环节,容易出现溶血反应、交叉感染、血液标本不合格等情况,而给患者带来安全隐患,并且易产生医疗纠纷,因此加强输血过程中的质量控制尤为重要 [1]。本次研究对比分析了应用质量控制前后的溶血反应、不良反应发生率和患者满意度等指标,探讨了全面性质量控制和常规性质量控制的效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1患者资料。选择 2017 年 6 月至 2018 年 6 月输血的 100 例患者为对象,将所有输血患者分为对照组合观察组。对照组 50 例,男 20 例,女 30 例,平均年龄(59.86±12.95)岁,平均输血量(215.38±54.86) mL,平均体重(54.17±3.98) kg。观察组 50 例,男 25 例,女 25 例,平均年龄(59.51±12.27)岁,平均输血量(215.62 ±54.58)mL,平均体重(54.54±3.77) kg。两组患者性别、年龄、输血量、体重均无统计学意义

(P> 0.05)。

1.2纳入、排除标准。纳入标准:①符合输血临床诊断标准, 且所有患者均获得病理学检查确诊;②能严格遵循医嘱完成有关输血工作。排除标准:①合并精神异常患者;②不能积极配合医护人员治疗的患者。

1.3方法。对照组采用常规质量控制。如对血液标本的质量控制。观察组采用全面性质量控制,包括以下几点:

(1)制定输血工作流程表:①明确输血检验过程中的关键;②规范输血检验的每个流程;③对购买的仪器进行筛选,定期对仪器进行日常维护;④保证血液标本配送的准确、及时性。

(2)加强输血前 SARS、HIV 等指标的检测。

(3)建立跟踪制度:主要包括输血后的不良反应和输血记录,输血前后的观察和护理,建立符合规定的输血记录单。

(4)为了保证输血工作的安全性,需对献血者的身体情况进行严格的筛选。同时医务人员还需加强自身保护,严格消毒医疗器械 [2]。

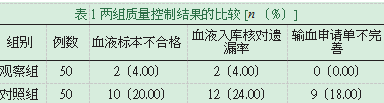

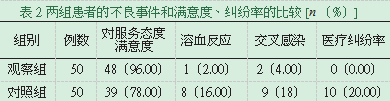

1.4观察指标。①质量控制结果:记录并统计两组患者的质量控制结果(包括血液样本不合格,血液入库核对遗漏率, 输血申请单不完善);②患者的不良反应和满意度、纠纷率结果:记录并统计两组患者的不良反应和满意度、纠纷率结果(包括对服务态度的满意度,溶血反应,交叉感染,医疗纠纷率)。

1.5统计学分析。采用 SPSS 19.0 软件处理,计数资料行 χ 2 检验,采用 n (%)表示,计量资料行 t 检验,采用( ±s) 表示,P< 0.05 差异有统计学意义。

2结果

2.1两组质量控制结果的比较。两组患者质量控制前后差异无统计学意义(P> 0.05),观察组血液标本不合格、血液入库核对遗漏率及输血申请单不完善程度均低于对照组(P< 0.05),见表 1。

2.2两组患者的不良反应和满意度、纠纷率的比较。观察组患者医疗纠纷发生率、交叉感染率、溶血反应均低于对照组(P< 0.05),满意度高于对照组(P< 0.05),见表 2。

3结论

一旦血液不足就会对人的生命安全产生威胁,因此输血作为挽救患者生命的重要措施,在医院的常规治疗与抢救治疗中都发挥着重要的作用。同时血液不同于一般药品,具有一定的特殊性,对其安全性的要求更高,因此在输血前需要进行必要的检验,以确保其质量 [3]。输血具有流程复杂、涉及范围广、风险性高、预后差等特点。输血检查的各个环节都可对输血质量产生影响,对患者的生命安全造成影响,因此需加强临床输血质量的监控,完善输血检验流程,如建立流程图但要避免忽略某些细节。比如,医务人员在进行交叉配血时,检测人员,应当在进行检测前在电脑上核对血型, 确认无误后,在《领血证》上签名以示负责。再如,输血后15 min通常最容易发生输血不良反应,建立输血跟踪制度,有效的记录患者输血后的病情,反应情况[4]。反馈到临床,根据不良反应的特点设计符合规范又便于登记的“输血记录单”。近年来,随着医疗技术的不断发展,输血检验流程已经越来越完善,应用也越来越广泛,且效果较好。本研究中,两组患者质量控制前后差异无统计学意义(P>0.05),观察组血液标本不合格、血液入库核对遗漏率、输血申请单不完善均低于对照组(P<0.05)。由此看出,输血检验全面性质量控制对策可以降低血液标本不合格、血液入库核对遗漏率及输血申请单不完善情况的发生。通过分析往期报道,发现输血后常见的不良反应为交叉感染、溶血反应,若不及时干预,可危及到患者的生命安全。因此在输血检验过程中需要对其质量进行控制[5]。通过实施全面性质量控制,不仅能够为后期输血打下良好的基础,而且还能够提高医务人员的专业知识水平和职业素质,强化个人的技能,有利于输血工作的顺利实施。在输血检验全面性质量控制中,通过建立输血跟踪制度,能够完整的使血液入库资料登记、输血申请单记录、血液标本完整性,从而提高输血质量,降低医患纠纷发生率,最终能够提高输血安全性,增加患者的满意度[6]。因此全面性质量控制至关重要,在患者治疗过程效果显著,能够降低各种不良反应的发生,能够对人的生命安全带来更大保障。本研究中,观察组患者对全面性质量控制满意度显著高于对照组(P<0.05),医患纠纷率、溶血反应均低于对照组(P<0.05).由此看出全面性质量控制对患者的生命安全带来更高的保障。

综上所述,全面性质量控制具有合理、全面、科学、系统、针对性,用于输血患者中,不仅能够降低血液入库核对遗漏率,还能够减少交叉感染、溶血反应等不良事件发生率,提高输血安全性,因此值得推广。

参考文献

[1]罗玉荣.输血检验的质量控制与安全探讨浅析[J].检验医学与临床,2017,14(Z1):275-276.

[2]王静.输血检验流程及质量控制方式的研究及分析[J].中国医药指南,2017,15(18):48-49.

[3]输血检验流程的质量控制分析[J].大家健康旬刊,2016(2):59-60.

[4]阙朝锦.血型实验室输血检验质量控制与输血安全[J].中国卫生产业,2016,13(13):108-110.

[5]赵小兵.研究分析输血检验流程的质量控制相关问题[J].世界最新医学信息文摘,2017(08):142+145.

[6]佚名.自制输血相容性检测室内质控品方法的建立与性能评价[J].中国输血杂志,2017,30(11):1225-1228.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19777.html