SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探析恶性心律失常致心脏骤停患者采用护理干预的临床效果。方法选择本院2018年9月至2019年2月接收的78例恶性心律失常心脏骤停患者,遵从双盲法分组标准均分成参照组和研究组,参照组(n=39)采取常规护理,研究组(n=39)采取临床护理干预。比较两组护理效果和生活质量。结果研究组生命体征指标恢复时间均短于参照组,有统计学差异(P<0.05);两组护理后生活质量评分均高于参照组,组间对比以干预组更高,有明显统计学意义(P<0.05)。结论护理干预用于恶性心律失常心脏骤停患者中有助于提高抢救效果,改善生活质量,值得运用普及。

关键词:心脏骤停;护理干预;生活质量;恶性心律失常

本文引用格式:陈霞,李玉蓉,柯向群.护理干预对恶性心律失常致心脏骤停患者生活质量的影响研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(69):338-339.

0引言

心律失常属于心血管内科常见病,恶性心律失常为心律失常严重类型,具有发病突然、病情严重等特点[1],极易引起心脏骤停,导致预后不佳。为改善恶性心律失常心脏骤停患者的临床结局,提高其生活质量,对此类患者施以有效合理的护理干预意义重大。现探析2018年9月至2019年2月本院收治的78例恶性心律失常心脏骤停患者采用临床护理干预、常规护理的可行性,汇报如下。

1资料及方法

1.1一般资料。78例患者均因恶性心律失常引起心脏骤停,入组时间由2018年9月至2019年2月结束,均分成两组,参照组男女之比为21:18,年龄44-73岁,平均(54.82±13.41)岁;原发病:14例心肌梗死,11例冠脉综合征,7例心肌疾病和7例心力衰竭。研究组男女之比为23:16,年龄45-72岁,平均(54.93±13.27)岁;原发病:15例心肌梗死,10例冠脉综合征,8例心肌疾病和6例心力衰竭。两组基线资料对比无显著差异,P>0.05,达到研究要求。

1.2方法

1.2.1参照组:实施常规护理,内容包括及时构建静脉通道,提供吸氧护理和用药护理,对患者生命体征密切观察,将抢救准备落实到位。

1.2.2研究组:实施临床护理干预,方法为:①分析护理问题:分析护理中潜在及存在的问题,临床护理人员需定期分析及总结对患者的临床抢救经验,及时探索患者各个方面存在的问题,以明确相关问题,并总结出相关经验,积极改进。②强化基础护理:a.加强基础抢救护理,做好24 h心电与吸氧量监护,遵医正确用药,实施专人护理,若患者有意识,需强化心理干预;b.加强皮肤护理:定期协助患者翻身,以免出现压疮等并发症;c.遵医行吸氧干预,嘱咐患者保持卧床休息,禁止探视,若患者出现明显疼痛,需及时完善各项检查;d.定期开窗通风,确保室内空气流通,做好日常清洁卫生;对病房内定期进行消毒,以预防交叉感染,避免细菌滋生,导致病情加重。③抢救护理:对患者心电图变化情况进行密切观察,一旦心电图出现变化,出现室性前期收缩或室性心动过速,需遵医给予利多卡因静脉推注;待患者病情稳定后,则遵医给予胺碘酮口服治疗;若患者出现交感神经兴奋,可遵照医嘱给予小剂量β受体阻滞剂;若患者出现窦性心功过速,需及时行止痛干预,并加强血容量,消除患者的不良情绪。④总结护理经验:对恶性心律失常的抢救护理经验进行总结,要求临床护理人员共同参与讨论,找出不足。⑤优化操作流程:总结讨论得出的结果,并再次进行讨论,优化护理操作流程,将应急方案制定出,包括心脏骤停应急护理、抢救药物应急方案等;⑥完善相关制度:制定规范完善的制度,内容包括抢救药物、心脏骤停护理和恶性心律失常等,并评价护理人员的操作水平;⑦强化培训:对护理人员进行定期培训,加强护理人员自主学习意识,组织健康讲座,邀请专家现身说教,提高护理人员识别疾病的能力,要求护理人员掌握除颤器、呼吸机正确使用的方法,强化心肺复苏培训,以提高护理人员的操作技能。⑧生活护理:发病初期,患者会出现诸多不适症状,例如呕吐、恶心等,可暂时不予进食或视具体情况给予流质食物,以防患者出现电解质紊乱,若出现电解质紊乱,可通过静脉滴注的方式,及时补充电解质;在指导饮食时,需鼓励患者多摄入维生素类与纤维素类食物,选用容易消化的食物,以维持大便畅通,禁止摄入刺激辛辣的食物;若出现急性心肌梗死,需预防便秘;护理期间对患者病情加强监测,以确保异常情况出现时,能及时给予处理。

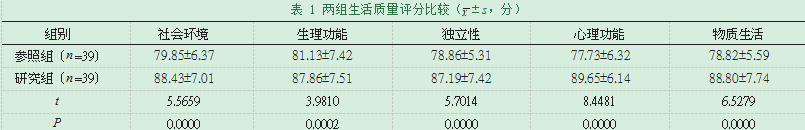

1.3调查和观察指标。①参考生活质量评价量表调查[2]两组生活质量,调查指标包括独立性、心理功能、生理功能、社会环境和物质生活,每一指标评分均为100分,评分和生活质量呈正相关。②观察两组生命体征指标:自主呼吸恢复时间、窦性心律恢复时间和自主循环恢复时间。

1.4统计学分析。通过SPSS 20.0统计数据,±s即计量资料,t检验,P<0.05存在统计学意义。

2结果

2.1生活质量评分。护理后,参照组生活质量评分明显低于研究组,有显著差异性(P<0.05),见表1。

2.2生命体征指标恢复时间。两组生命体征指标恢复时间对比差异明显,P<0.05,有统计学价值,见表2。

3讨论

在临床中,心律失常属于心血管内科常见疾病类型,而恶性心律失常为此类疾病中的严重表现。文献记载[3],心律失常是因心脏活动障碍引起的心脏频率异常,其发生与高血压持续升高、心脏原有疾病等有一定关系。恶性心律失常包括心室颤动、室性心动过速等,与常规心律失常对比,恶性心律失常的严重程度更高,病情发展更加快速,若患者未及时接受治疗,将会引起心脏骤停,进而使死亡率大大提高。故临床除了采取及时有效的方法治疗此病,还辅以规范系统的护理干预,通常能提高救治效果,改善预后。

本次研究提示,研究组患者接受临床护理干预后,各项生命体征指标恢复时间与接受常规护理的参照组患者相比,均明显缩短,且护理后生活质量评分与参照组相比明显提高,说明研究组采用的护理方案更有应用价值,不仅能改善生命体征,保证救治效果,还可提高生活质量,帮助患者回归正常的生活。护理干预属于临床护理中的关键部分,能通过仔细分析护理问题,将护理中出现的问题找出,并对问题进行深入分析,进而总结护理经验,解决问题,使护理服务质量进一步提高;对恶性心律失常心脏骤停患者提供护理干预能细化护理工作,保证抢救及护理工作顺利开展,使患者获得有效的救治,早日康复出院。通过本次研究得出以下护理体会:

①专人护理:恶性心律失常病症危重,应由专人监护,使患者获得及时救治,护理期间要保证护理人员的专业知识和实际操作等,一般通过培训能使护理质量得到提升;②重视护患关系:受疾病的影响,患者产生的负性情绪将影响到治疗效果,故在护理期间需对有意识的患者采取语言鼓励和心理安抚等措施,密切护患交流,取得患者的信任,进而提高患者依从性。③24 h心电监护:持续心电监护期间若患者出现心室颤动,需及时配合医生开展除颤救治;护理人员还要不断提高自身的除颤操作水平,以最大程度维护患者的生命安全。另外,对护理人员加强护理培训,将疾病紧急预案提前制定出,优化护理流程,健全各项护理制度,对提高抢救成功率有重要作用。

总之,对恶性心律失常心脏骤停患者实施护理干预作用显著,既能促进生命体征恢复,又可提升生活质量,建议加大推广。

参考文献

[1]李英.恶性心律失常致心脏骤停患者的护理干预效果评价[J].中国实用医药,2018,13(16):167-168.

[2]李颖.恶性心律失常致心脏停搏患者的护理干预效果评价[J].中国医药指南,2018,16(08):217-218.

[3]张秋艳.恶性心律失常致心脏骤停患者的护理干预效果评价[J].航空航天医学杂志,2017,28(06):751-753.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19544.html