SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的内镜检查慢性萎缩性胃炎与病理诊断的临床对比观察。方法选取2017年2月至2019年2月于我院就诊的慢性萎缩性胃炎患者42例作为研究对象进行回顾性分析,对其内镜检查以及病理诊断结果的符合率进行对比分析。结果慢性萎缩性胃炎内镜诊断42例患者中,经病理诊断25例结果确诊,其中17例为慢性非萎缩性胃炎,诊断符合率为59.52%(25/42);内镜下黏膜变薄、白相为主、黏膜粗糙12例,慢性萎缩性胃炎10例(83.33%)、异型增生6例(50.00%)、肠上皮化生3例(25.00%);三种内镜下表现慢性萎缩性胃炎的病理诊断符合率之间差异显著(P<0.05),有统计学意义,且以内镜下黏膜变薄、白相为主、黏膜粗糙的诊断符合率要明显优于其他两种内镜下表现。结论内镜检查可见胃粘膜粗糙、变薄以及白相等表现与慢性萎缩性胃炎的病理诊断的符合率较高,因此临床检验可以将内镜检查相结合,以提高慢性萎缩性胃炎的临床诊断率。

关键词:内镜检查;慢性萎缩性胃炎;病理诊断;对比观察

本文引用格式:韩海峰.内镜检查慢性萎缩性胃炎与病理诊断的临床对比观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(83):80-81.

0引言

慢性萎缩性胃炎,一般是以胃黏膜上皮萎缩、腺体萎缩、胃黏膜变薄、黏膜基层增厚,或者伴幽门腺化生和肠腺化生,以及以不典型增生为特征的慢性消化系统疾病[1]。常见于中年人,患者常有漫长慢性浅表性胃炎病史,常见的病因主要有胃黏膜炎症、腺体萎缩和一些幽门螺杆菌发生的感染所导致的,常见的症状还可见患者自觉上腹部隐痛、胃脘部胀满、嗳气、消化不良、大便异常以及贫血消瘦等[2]。本文将结合内镜检查慢性萎缩性胃炎与病理诊断的临床对比进行研究与分析,详情见下文。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2017年2月至2019年2月于我院就诊的慢性萎缩性胃炎患者42例作为研究对象,其中男性28例,女性14例,年龄为39~68岁,平均为(55.41±4.29)岁,内镜下表现以黏膜变薄、白相为主的患者11例,粘膜粗糙表现患者19例,黏膜变薄、白相为主、黏膜粗糙表现的患者12例。所有患者均自愿参与本研究,且排除患有严重精神障碍、意识障碍以及胃部肿瘤及其他消化道疾病。

1.2方法

对患者的病理检查采用胃黏膜活组织病理检查,以活检钳取患者胃黏膜2块以上的组织,并存放于有保存液的小玻璃瓶中,经医师进行组织切块做成切片,经染色加工后制成病理玻片,再通过显微镜观察,可见胃黏膜内固有的腺体萎缩、化生、增生。

对患者的内镜检查之前需做HbsAg、抗HCV、抗HIV等检查,检查前禁食6~8 h,口服去泡剂、咽部麻醉,一般采用U形倒镜以及退镜观察相结合的方法,发现可疑病变时将镜头贴近病变部位作重点观察,检查常可见:胃黏膜颜色变浅、胃黏膜下血管透见、黏膜皱襞细小甚至消失,以及伴有腺体过度增生时出现的黏膜表面呈颗粒状或结节状粗糙不平。

1.3疗效标准

对患者经由内镜下检查以及病理诊断的表现进行观察分析,同时对比临床慢性萎缩性胃炎内镜检查表现与病理诊断结果符合率。

1.4统计学方法

将数据纳入SPSS 17.0软件中分析,计量资料比较采用t检验,并以(±s)表示,计数资料采用2检验,并以(%)表示,P<0.05为差异显著,有统计学意义。

2结果

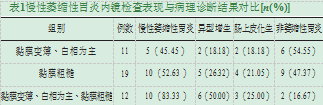

慢性萎缩性胃炎内镜诊断42例患者中,经病理诊断“金标准”确诊25例为萎缩性胃炎,诊断符合率为59.52%(25/42),其中伴有异型增生13例52.00%(13/25)、伴有肠上皮化生9例36.00%(9/25)。非萎缩性胃炎17例40.48%(17/42)。

其中内镜下黏膜变薄、白相为主11例,慢性萎缩性胃炎5例(45.45%)、异型增生2例(18.18%)、肠上皮化生2例(18.18%),非萎缩性胃炎6例(54.55%);内镜下黏膜粗糙19例,慢性萎缩性胃炎10例(52.63%)、异型增生5例(26.32%)、肠上皮化生4例(21.05%),非萎缩性胃炎9例(47.37%);内镜下黏膜变薄、白相为主、黏膜粗糙12例,慢性萎缩性胃炎10例(83.33%)、异型增生6例(50.00%)、肠上皮化生3例(25.00%),非萎缩性胃炎2例(16.67%)。

三种内镜下表现慢性萎缩性胃炎的病理诊断符合率之间差异显著(P<0.05),有统计学意义,且以内镜下黏膜变薄、白相为主、黏膜粗糙的诊断符合率要明显优于其他两种内镜下表现,详见表1。

3讨论

慢性萎缩性胃炎是一种由多因素致病的疾病,病因可见幽门螺杆菌的感染,以及不良饮食习惯,例如:抽烟、饮酒以及食用刺激性食物、胆汁、十二指肠液反流还有遗传因素、体质因素、免疫因素等的影响,还会有胃出血、贫血、胃溃疡以及癌前病变等并发症[3]。由于慢性萎缩性胃炎患者的临床症状以及体征常呈非特异性,因此临床诊断一般以胃镜检查和胃黏膜组织活检为主[4]。

胃镜检查是一种医学内镜检查方式,一般是一种医用检查内镜,借助一条纤细、柔软的管子伸入胃中,可以直接用于观察食道、胃和十二指肠的病变,尤其对微小的病变,不仅能够对检查部位的真实情况进行反应,还能够对可疑病变部位进行病理活检以及细胞学检查,明确诊断结果。

结合本次实验研究,患者胃黏膜内镜下检查常可见胃黏膜颜色、黏膜下血管、黏膜皱襞、以及黏膜表面不平呈颗粒状、结节状甚至还可见假息肉的形成,掩盖黏膜下的血管,同时萎缩的黏膜易出血并便有糜烂灶,同时还会有慢性浅表性胃炎充血红斑、附着黏液等表现的出现。同时还有实验室检查方式可结合对患者胃液含酸以及胃蛋白酶原含量、血清胃泌素、免疫学检查等作为萎缩性胃炎以及分型的辅助检查手段[5]。

异型增生则是指胃粘膜上皮和腺体的一类偏离正常分化,从而导致出现形态、机能的异型性、增生性病变现象,鉴别诊断中的肠上皮化生,是一种机体发生慢性胃炎尤其是慢性萎缩性胃炎时,胃黏膜上皮转变为含有帕内特细胞或杯状细胞的小肠或大肠黏膜上皮组织的现象,而临床在应用内镜检查技术,尤其是胃镜基于早期胃癌的研究,发现胃粘膜肠上皮化生与胃癌有密切关系[6]。

检查前一般有禁食禁水要求,口服去泡剂去胃黏膜表面张力使观察视野更加清晰,还可口服麻醉剂或者使用麻醉剂喷雾等进行咽部麻醉,用以减少检查时患者的咽部反应[7]。对于精神紧张的患者,可以医嘱服用镇静药物,同时要求患者左侧卧位躺于检查床上,身体放松,方便医师进行检查[8]。

综上所述,内镜检查可见胃粘膜粗糙、变薄以及白相等表现与慢性萎缩性胃炎的病理诊断的符合率较高,因此临床检验可以将内镜检查相结合,以提高对于慢性萎缩性胃炎的临床诊断率。

参考文献

[1]崔京浩.内镜检查在慢性萎缩性胃炎诊治中的应用价值[J].临床合理用药杂志,2018,11(33):123-124.

[2]陈竹林,李科.慢性萎缩性胃炎的内镜检查与病理诊断临床对比研究[J].中国疗养医学,2019,28(2):101-103.

[3]于愫.慢性萎缩性胃炎的相关因素及内镜与病理诊断比较的临床意义构建[J].中国医药指南,2018,16(21):65-66.

[4]刘景波,陆平,刘言.胃镜与病理检查在慢性萎缩性胃炎诊断中的应用对比[J].中国卫生标准管理,2018,9(12):149-150.

[5]解朝莉.慢性萎缩性胃炎120例胃镜下表现与病理诊断对照分析[J].中国药物与临床,2018,18(8):115-116.

[6]马瑞军,陈星,汪嵘,等.内镜下切除胃丛状纤维黏液瘤一例[J].中华消化内镜杂志,2018,35(4):289-290.

[7]Wei Dongqin.Jiang Shisheng's experience in treating chronic atrophic gastritis[J].Hunan Journal of traditional Chinese Medicine,2018,34(11):21-22.

[8]Yang Shuhui.Experience in differentiation and treatment of chronic atrophic gastritis by Lao Shaoxian classification[J].Journal of Guangzhou,2019,36(1):130.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/15258.html