SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨针刺配合穴位注射治疗血虚风燥型慢性荨麻疹的临床疗效。方法选取于2017年06月至2018年06月我院就诊的血虚风燥型慢性荨麻疹患者64例,采用随机对照研究将所有病例按随机数字表法随机分为针刺配合穴位注射组(治疗组)32例,单纯西药治疗组(对照组)32例。观察两组患者的治疗效果及复发率。结果针刺配合穴位注射组的治疗效果明显好于单纯西药治疗组,且复发率较低。

结论两种疗法均能有效治疗血虚风燥型慢性荨麻疹,但针刺配合穴位注射组能更好的减少复发机率,且能体现中医辨证论治的优势。

关键词:针刺;穴位注射;血虚风燥型

本文引用格式:王娜.针刺配合穴位注射治疗血虚风燥型慢性荨麻疹64例临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(51):150+155.

0引言

中医“瘾疹”,有古之医籍《诸病源候论》一书中曾有详细描述,我辈医者理解为风瘙瘾疹是由邪气客之于皮肤,复逢风寒相搏而起。西医“荨麻疹”(urticaria)[1]是目前我们临床中最常见皮肤疾病之一,据文献记载一百人中约有15-20的人在其漫长的一生当中至少发作过一次荨麻疹。而其中慢性荨麻疹是属于I型变态反应性疾病,但发病机制尚不清楚,经常反复发作,难以根治,给患者身心带来极大的痛苦,因此,防治慢性荨麻疹复发已成为临床研究的重点。

目前在传统医学优势项目中的针刺穴位疗法具有调节机体免疫功能,发挥治疗疾病的功效。在临床上,笔者科室运用针刺配合穴位注射治疗临床上比较常见的血虚风燥型慢性荨麻疹,疗效佳,故将相关研究报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料。选取本院2017年06月至2018年06月收治的64例血虚风燥型慢性荨麻疹患者,随机分为治疗组和对照组各32例,其中治疗组男性18例,女性14例;年龄35-75岁,平均(58.42±2.13)岁;病程1-6 d,平均(4.64±0.85)d;发病部位:腰腹部14例,胸背部12例,下肢部6例。对照组男性17例,女性15例;年龄38-74岁,平均(89.54±2.41)岁;病程1-7 d,平均(4.32±0.78)d;两组数据相比较,经统计学检验,P>0.05,无统计学意义差异。

1.2诊断标准。纳入标准:所有患者均符合《中医病证诊断疗效标准》[2]属血虚风燥型慢性荨麻疹,且治疗前1周内未曾使用抗组胺药物,1个月内均未系统治疗。所有患者均同意签署患者知情同意书。除此之外,将不予纳入。

1.3治疗方法。治疗组针刺取穴:曲池(双)、血海(双)、足三里(双)、三阴交(双)、平补平泻。针毕用苯海拉明穴位注射液,在双侧曲池穴与足三里穴交替进行,针刺足三里则穴位注射曲池,针刺曲池则穴位注射足三里。

每星期治疗3次,一共治疗2周为一疗程。对照组则口服抗组胺药物氯雷他定每晚1次,每次10 mg,治疗2周为一疗程。注:饮食禁忌治疗期间均要禁食辛辣、海鲜等腥发食物。治疗周期:一疗程结束后即停止任何治疗,1周后再统计疗效。疗效统计后再次强化治疗一疗程。

1.4疗效标准:根据《中医病证诊断疗效标准》中关于中医—慢性瘾疹(西医:慢性荨麻疹)的界定疗效标准[2]:①痊愈—风团完全消退,临床体征均消失,不再发作。②好转:风团消退30%以上或消退后间隔的时间延长,瘙痒等症状减轻。③未愈:风团及瘙痒均无明显改善,或消退不足30%。

1.5随访。两组有效病例疗程结束后,3个月随访1次,随访半年。

1.6统计学分析。选用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析。

2结果

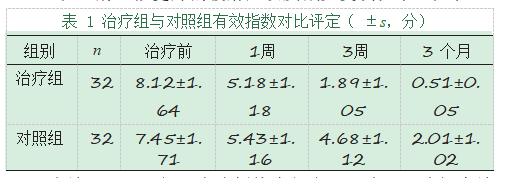

2.1两组效果评分比较治疗前,两组慢性荨麻疹有效指数比较,差异无显著性意义(P>0.05),组间具有可比性;治疗1周后,两组的有效指数积分明显减少(与治疗前比较,P<0.05),组间比较差异无显著性意义(P>0.05);治疗3周后,治疗组与对照组比较,有效指数积分差异有显著性意义(P<0.05),表明血虚风燥型慢性荨麻疹经治疗后有效指数均明显减轻,两种疗法均能改善慢性荨麻疹瘙痒症状,但针刺配合穴位注射组的治疗效果明显好于单纯西药治疗组。

3个月后血虚风燥型慢性荨麻疹两组的复发指数积分,治疗组与对照组比较,复发指数积分差异有显著性意义(P<0.05),针刺配合穴位注射组能更好的缓解症状及减少复发机率,见表1。

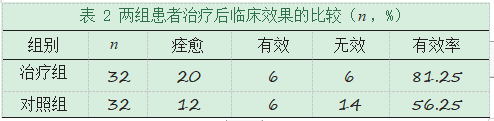

2.2疗效对比。两组观察病例均全部完成治疗,治疗组有效率为 81.25%,显著高于对照组的 56.25%,差异有统计学意义(χ 2=4.655,P =0.031<0.05),见表 2。

3讨论

我们从病因病机学的角度认为皮肤及黏膜的细小血管发生扩张,增加其渗透性,进而出现的局限性的水肿反应是导致了慢性荨麻疹的发病[3]。简单理解就是慢性荨麻疹的风团形成机制:肥大细胞→释放血管活性胺→增加血管的通透性→真皮浅层水肿。目前随着医学昌明,有研究认为免疫问题也是其发病机制之一,单一机制无法完美解释其病因,循证医学亦不能根据病因得出一个有效的治疗方案。

所以目前西医治疗的有效手段多以抗组胺药物对症治疗为主,即是我们常说的治标不能治本,极易形成对抗组胺药物的依赖性,复发率较高,而我们通过本研究,发现如果单纯西药治疗不能达到对其病情的有效治疗和控制,就会给患者生活、精神上带来极大的不便和痛苦。而针刺配合穴位注射组的治疗效果能明显慢性荨麻疹患者的各项症状,并且治疗效果明显好于单纯西药治疗,尤其在3周及3个月观察节点上。

从中医辨证论治及辨证取穴方面,本研究更有其独特优势。《妇人大全良方》:“医风先医血,血行风自灭。”在选穴方面,以双侧曲池、双侧血海、双侧足三里、双侧三阴交,采用平补平泻的手法。正是取肺与大肠相表里之义。因为肺主皮毛,双侧曲池穴为手阳明大肠经的合穴,能够宣通肺气,以加强解肌透表、调和营卫之功效;而双侧足三里为足阳明胃经的合穴,常云:阳明经多气多血,补脾益气,脾为后天之本,我们取足三里意在补后天而增强机体免疫力;病久体虚易致瘀,血海具有活血化瘀之效,为治血证的要穴,血燥生风,故选用此穴切合“治风先治血,血行风自灭”之意。三阴交穴属足太阴脾经穴,善调和气血,主治阴虚诸症,同时三阴交为足部的三条阴经中气血物质交会之穴,对于阴虚诸症疗效显著。

从临床医学方面看,针刺穴位的治疗方式,优势在于:有效的控制合成IgE的β细胞的功能→显著降低血清IgE水平及HA值→降低血管的通透性→一定程度抑制变态反应→有效改善各项症状[4]。

综上所述,针刺配合穴位注射在有效治疗血虚风燥型慢性荨麻疹同时,能更好的减少其的发生几率,值得临床推广。

参考文献

[1]张建中.中外皮肤病诊疗指南——专家解读[M].北京:中华医学电子音像出版社,2014:29.

[2]国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:144.

[3]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:613.

[4]胡志光,尹钢林.针刺对支气管哮喘患者亚群和IL-4的影响[J].中国针灸,1992,12(2):111-112.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/11789.html