SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文以本科生为例,对已有研究结论进行探索性的应用,提出如果任务在创新性方面要求较高,则可以在团队构成方面适当选取曾经参加过类似任务的成员;如果任务在完成时间方面有较高的要求,并且完成度在作品最后打分中占比较高,那么团队的构成中应该适当选择曾经有过合作的成员加入;但是如果任务只对创新性的高低进行评判,则可以适当降低曾经参与过同类型任务的成员比例,甚至可以选择全是新手的团队构成方式。

关键词:团队理论;本科教学;多样性;异质性

本文引用格式:李康宏,等.团队理论在本科教学中的探索应用[J].教育现代化,2019,6(25):149-151.

一引言

近年来,一些研究开始关注团队理论以及“团队”创新机制的设计。这些研究试图回答学术界和实践界一直困扰的问题:“真的需要团队么?”、“什么样的团队构成有助于创新”。经过研究,学者认为各个领域的不断专业化促使团队合作成为创新的主要形式。而且,最优创新团队具有一定的结构组成规律。因此,各个领域都在探讨如何构建具有高绩效的创新团队。那么在高校教学中是否有必要引入此理论,构建高绩效的学生团队呢?

目前很多高校开始鼓励教师在教学中采取研究性教学的方式,提升学生在教学过程中的参与度。研究性教学中常常需要学生以团队的形式围绕一个主题以及要求进行作业的设计和展示。一般情况下,学生都倾向于选择同一个宿舍的同学作为小组成员完成作业,即使是完成创新性要求比较高的作业任务,同学们还是一贯选择熟悉的同学组成团队。但是这样的团队设计一定与教学设计契合吗?团队成员的选择是否需要根据教学的目的不同进行相应的调整?如果教学任务是要求学生小组完成较为复杂且具有创新性的任务,是否需要构建高绩效的团队呢?如何构建呢?

本文以一个班级的学生为对象对已有研究结论进行探索性应用,通过分析应用的实际结果,为高校教学中学生小组团队构建提供相应的指导建议。

二 创新性团队机制设计的原理

(一)团队

“团队”定义为具有互补性技术的一群人致力于一个共同意愿及一系列绩效目标,并且相互承担责任而组成的群体。团队可以分为三种类型:建议团队、决策团队和实施团队。而学生小组可以被看作是同时具有决策和实施功能的团队。

(二)异质性对团队绩效的影响

团队相对于个人来说,有一个不容忽视的特征即团队成员的多样性,有容易识别的,例如年龄、性别、国籍等;有不容易识别但容易度量的,例如专业、工作经验等;还有一部分特征不易度量的,例如价值观、信念、偏好等。这种多样性不同程度的影响着团队工作过程及绩效。学术界存在两种声音,有研究认为团队成员之间的异质性会促进团队成员思想的碰撞,帮助团队产生具有高创新性的成果,即团队的异质性对绩效存在积极的影响。而有研究指出,团队的异质性会增加矛盾,增加团队达成一致性的困难,从而反作用于团队绩效。Guimerà指出,最具有创新的团队需要团队成员具有专业性知识的同时具有多样性,即需要老手来保持团队的专业性,同时需要新手提高团队的多样性。而且,最重要的是寻找平衡。“如果必须给人们一个经验法则,你可以希望团队里边的60%-70%的人是在职者,并且50%-60%是重复合作的人,其余30-40%是新手”。

三创新性教学任务与团队机制的设计及应用

(一)创新教学任务与团队机制设计的探索性应用

如果教学任务要求学生小组完成复杂且具有创新性的任务,为了完成任务,不但要求小组成员最终要达成一致的意见,最重要的还需要团队具有一定的多样性,从而可以提高最终成果的创新性,那么如何构建高绩效的创新团队呢?通过Guimerà等人的研究,我们要建立具有高创新能力的团队,需要确立团队的结构,其中需要确立在职成员的集合(有经验的成员),重复合作老手集合(有过合作经验的成员)及新手集合(新进入的成员)。我们以扬州大学广陵学院人力资源管理专业81601级学生2017-2018年度第二学期《运营管理》课程为例,此课程要求最后学生成立小组,并完成一个创业企划书,最后评价的两大标准为①企划书的完整度;②创新性。

1.确定初始成员的集合

共37人,其中男生7人,女生30人,因此初始成员集合为T={k,k=1,2,3…37}。

2.确定在职成员的集合

统计班级上曾经做过类似任务的成员的人员及人数,根据统计共有8人曾经参与过企划书的设计和展示,因此形成一个在职成员集T’={k’,k’=1,2,3…8},T’ T。

3.确定初始重复合作老手集合

通过对集合T’人员的面对面调研,确定以前有过合作经验的人员,根据调研,此班级有过合作的集合共有3组,将这些人员分别确定为集合P1,P2,P3,其中P1 T’,P2 T’,P3 T’。

4.确定初始新手集合

根据以上阐述确定新手集合A={m,m=1,2,3…29},其中A=CTT’

5.成立阶段性的创新小组团队

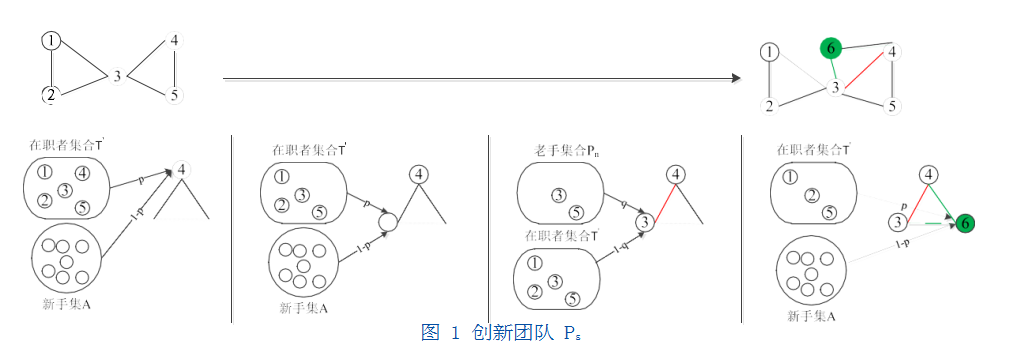

通过Uzzi提出的创新团队构成标准:60%-70%的人是在职者,并且50%-60%是重复合作的人,其余30-40%是新手,从而成立创新小组团队G1,G2,G3…G9。假定团队Gs初始状态为左上图,选择新的成员6过程如下(图1)。其中,p为选择老手的概率,即当进行新人员的选择时,从曾经合作过得集合中选取成员的概率,规定p=60%-70%,q为当决定选择老手时,决定选择曾经合作过得老手的概率,规定q=50%-60%。

每个阶段结束都会形成新的在职者、老手以及新手的集合。随着更多的创新任务的布置,会逐渐形成一个具有高创新效率的创新网络。从而提升整个班级的创新能力。

(二)教学小组结果观察

由于教学时间的限制,本次课程小组团队的构建只进行了一次,但是在团队构建中打破了班级原来小组的构成,1-5小组中保证有1个曾经参加过企划书设计、展示的学生,其中有3个小组(第1-3小组)中有曾经合作过的学生,而第6、7组成员中都为新手成员。通过最后企划书的展示,结果显示:①有曾经合作过的学生的小组成果(1-5)在完成度方面要明显好于第6、7小组;②而相比较而言,第6、7组在创新性方面要好于前5个小组,但是完成度方面逊于1-5小组;③在第1-3组中完成度方面又要优于4、5组,但是在创新性方面为三种分类中的最低。

通过与学生进行交谈,发现同学们都认为本学期小组团队在完成企划书的过程中每个成员的参与度要更高,而且最后的成果都比以前其他课程小组作业要好。在后续的调查中,针对小组内曾经参与过企划书的同学进行了调研,发现:①如果团队内没有另一个曾经合作过的同学(第4、5组),在整个任务的完成中被调研的同学(在职者)只会起到提供经验的作用,即提供资料,给大家普及一些常规知识,介绍之前的参赛经验为主,最后的成果跟在职者之前参赛的作品在形式上比较相近,而内容方面不同;②而如果团队内有曾经合作的同学,发现团队最后的成果与合作过老手曾经的成果在形式上和内容上都存在着一定程度上的相似性,从而导致了创新性受到了局限(第1-3组)。因此通过最后的评比发现,第6、7两组最后的作品无论从形式上还是创新性方面都要比其他小组要好很多,但是完成度方面略低;第4、5两组在成果完成度方面稍逊于第1-3组,但是创新性方面又要高于第1-3组;

第1-3组的成果在内容上与曾经参加过企划书任务成员曾经的作品有一定的相似性。

四 总结

本文通过对已有文献的回顾,发现团队异质性与团队绩效之间存在一定的关联,并且通过参考已有文献的研究结论,以本科生为例,对已有研究结论进行探索性的应用,发现在企划书的完成中,如果团队成员的构成中有曾经参与过同类别任务的完成,最后的团队成果在完成度方面更优于以前同类型任务的完成,但是稍逊于团队中有曾经合作过的成员的团队;除此之外,在创新性方面又会优于团队中曾经有合作过成员的团队。因此,本文认为如果任务在创新性方面要求较高,则可以在团队构成方面适当选取曾经参加过类似任务完成的成员;如果在任务完成时间有较高的要求,并且完成度在作品最后打分中占比较高,那么团队的构成中应该适当选择曾经有过合作的成员加入;但是如果任务仅对创新性的高低进行评判,则可以适当降低曾经参与过同类型任务的成员比例,甚至可以选择全是新手的团队构成方式。需要说明的是,本文通过研究仅提供一种团队构成思路的指导,并不一定形成一个确定明晰的指导方案。

参考文献

[1]GuimeràR.,et al.The Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance[J].Science,2005,308(5722):697-702.

[2]谢凤华,姚先国,古家军.高层管理团队异质性与企业技术创新绩效关系的实证研究[J].科研管理,2008(06):65-73.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9083.html