SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:对高中数学课堂教学质量进行评价分析,能够直接指导高中数学教师进行教学改革,也可以帮助学校提升办学水准。教师课堂教学质量评价内容多且范围广,并且考核者主观意愿较强,导致当前对于教学质量评价标准不一,无法形成统一的评价标准,难以衡量不同评价标准之间的差异;因此本文首先参照广东工业大学教学评价系统的指标(4 项一级指标,13 项二级指标),再建立 AHP 模型以克服影响教学质量的评价的多种因素问题,然后通过观看三节课优质课(同课异构)结合评价标准打分,最后利用层次分析计算出的权重进行加权计算得到三节课的排序。

关键词:教学质量评价;AHP 模型;同课异构

本文引用格式:丁彬 . 基于层次分析法高中数学课堂教学质量评估 [J]. 教育现代化 ,2019,6(17):51-54.

一 层次分析法的原理及方法

层次分析法 ( AHP) 是上个世纪 70 年代美国数学家 T.L.Satty 所使用的一种对多种决策难以定论的定论方法,使用层次分析法首先要分析所要解决问题的构成要素,并对这些要素进行相关性归类,再对归类的要素进行分层,主要可以分为目标层、准则层、决策层三大层,再通过两两重要性比较以此确定其权重值,形成一个合理客观的结果 [1]。

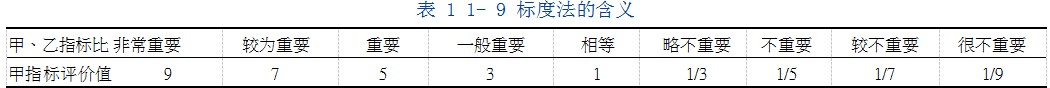

目前层次分析法通用的相对重要性标度是由 1-9 来表示;其相对重要性按照1-9 标度法来表示,如表1 所示。

若

CR<0.10 成立,则说明该判断矩阵通过了一致性检验,可以进行下一步操作,如若未能通过, 则可以通过权重柱调整,直到通过一致性检验。

最后根据判断矩阵得到的分数和其他评价指标的分数,可以计算出模型每一层的总分数,然后与相应的权重做乘积再累加就可以得到最终的总分。

二 教学质量评价模型的构建

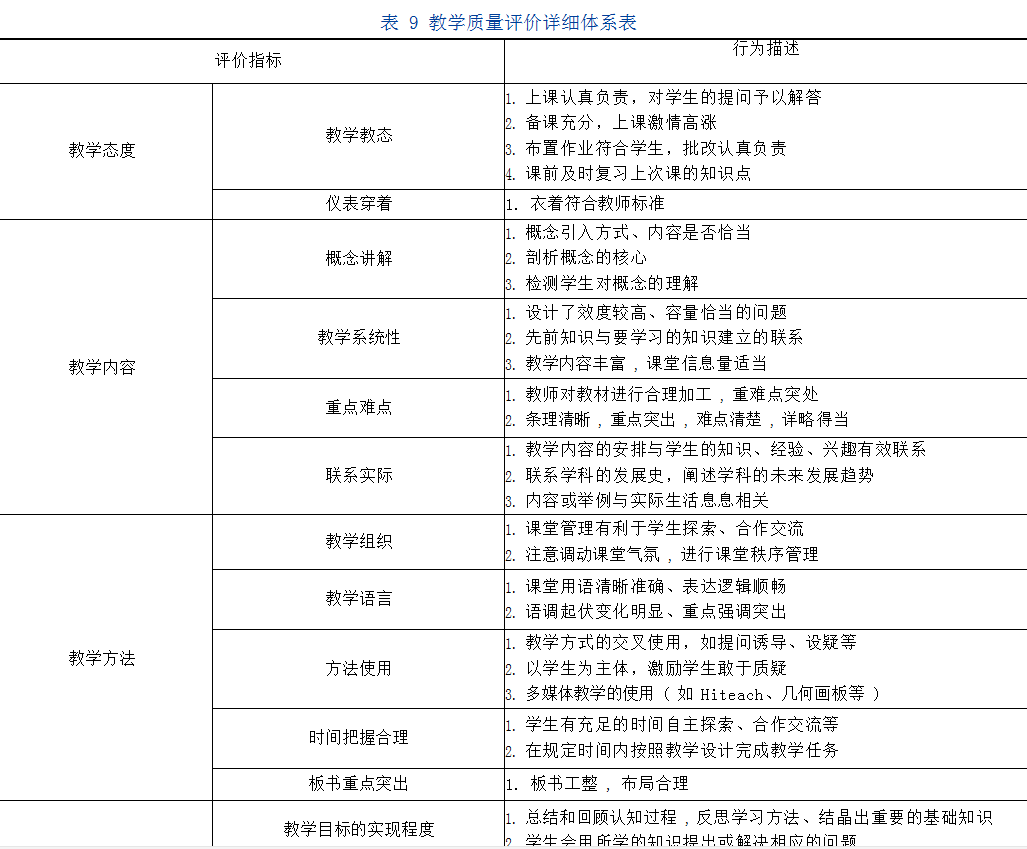

本模型的一级指标主要由教学态度、教学内容、教学方法、教学成四个维度所构成,并对四个一级维度进行评级以达到对数学课堂教学的总体评价; 其中教学态度主要包括教学教态、仪表穿着两个可通过直观评价的二级指标构成 [2]。

对第二个一级指标—教学内容的评价主要是根据教师的教学内容是否符合学生的当前认知水平、是否存在超纲、重难点的把握是否恰当、讲解思路是否清晰、是否联系生活实际等来评判的。

第三个一级指标—教学方法的评价主要是根据教师教学语言组织否精炼、表达是否通畅、教学方法是否在保证教学质量的同时灵活变动、教学时间安排是否合理、板书结构是否合理等来评判的。

教学效果的评价主要从根据教学目标是否达到预期效果、效果达成值有多少、师生交流效果能否有效体现等来评判的。

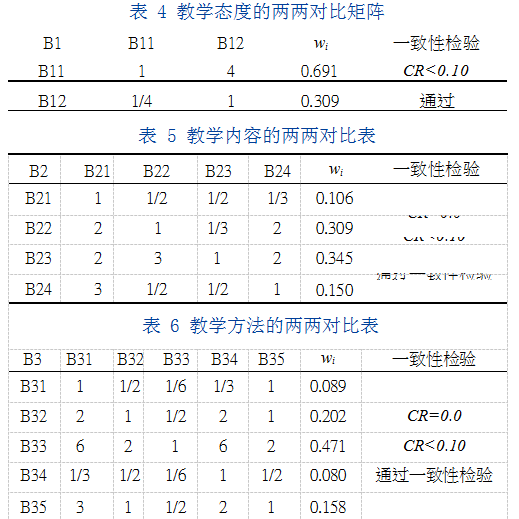

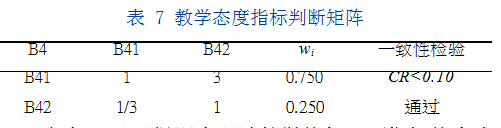

(二) 各项指标权重的计算

本文结合自身的经历以及与其他评课教师交流总结最终确定了各级指标的两两对比数值,并以此构造判断矩阵,在通过一致性检验的前提下,计算的到了评价指标的具体权重值,(准则层指的是四类一级指标的相对重要性(表 3)、(表 4— 7 指的是各类二级指标分别对各类一级指标的相对重要性)[3]。

根据准则层一致性检验判断指标我们可以得到, 该模型用来对数学课堂教学评价是可行的。

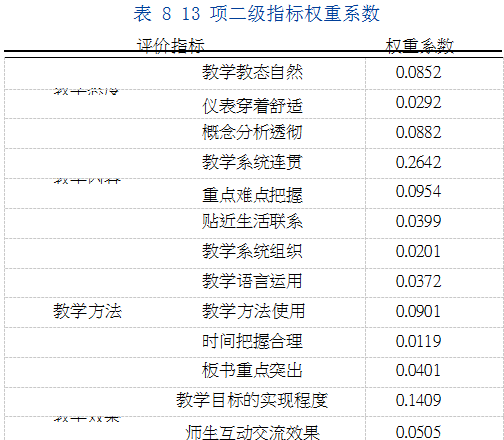

由表 3- 7 可得课堂理论教学的每一项指标的合成权重 ( 合成权重 = 一级指标 Bi× 二级指标 Bij) 由此就可以得到 13 个二级指标的权重系数见表 8, 此权重值用于课堂理论教学评价。

从这 13 项评价体系表格中,可以发现排在前六的分别教学系统连贯、教学目标的实现程度、重难点的把握、教学方法的使用、概念分析透彻、教学教态自然,并且六项权重之和为 0.764 达到优良的水平,说明该模型中建立的量表可以用来对课堂教学评价进行权重的计算。

(三) 课堂评价表的确定

构造符合当前中小学教学质量评估模型是对教师授课质量评估的的根本前提,一个好的评估模型可以帮助评课专家或者其他评课者对授课者的教学行为进行公正公平的评价,以达到更加贴近真实水平。本文的研究是在以广东工业大学的教学评价指标为基础初步建立评价模型,并在经过与相关教授专家谈论后进行了大量的修改,最终形成了如表 9 所展示的详细评教指标体系 [4]。

每一项的指标满分为 5 分,每隔一分为一个等级,从低到高的等级依次为不合格、合格、中、良、优。

在该模型 30 项三级指标的评分细则中,每一项的总分虽然为 5 分,但是相比于一些相对重要的二级指标来说,相应的评分显然不合理,所以,为了提高教学质量评估的可信度,本文结合层次分析法计算出 13 级二级维度的权重 , 然后得到教师的评价得分。

三 课堂评价

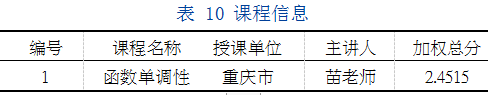

本文选取高中数学人教版必修一“函数单调性” 课程的 3 位教师及其所讲授的 3 个班级的课堂教学进行评价。其中这3 个班级考试所用的教科书是一样, 讲解内容一样,属于同课异构。观看课堂录像视频, 并对其课堂进行打分评价 [5,6]。

(一) 苗老师课堂评价及分析

通过观看视频录像最终打分确认,苗老师整节课的教学加权评分为 2.4515 分,达到评价体系的合格标准,首先在教学态度方面,苗老师较少与学生有肢体接触、对于学生课堂的提问有时候甚至于忽视并未有很好地利用课堂的生成资源,教学的内容方面,重难点并未能够很好地把握,只注重难点的讲解而忽略了对重点的强调,同时并没有将函数的单调性与生活或者其他学科建立联系,只为了讲单调性而授课。时间安排苗老师出现了超时现象,总体而言达到及格以上的标准。

(二) 曾老师课堂评价及分析

曾老师讲的“函数单调性”属于全国观摩性的优质课程,根据打分及加权计算得到曾老师评分达到 4.0864,达到良好的标准。先从教学态度来看, 在整一节课中曾老师主要采取问题解决式教学共帮助学生解决问题 11 次,教师巡视达到 4 次并且每次巡视都跟学生有交流,巡视过程属于“田”字格巡视, 基本覆盖所有同学,因此在教学态度方面给予了满分 5 分的评价;在函数单调性概念讲解时巧用生活的小事例,生动形象带入单调性的概念,并在概念讲解中设置 2 个活动环节,加深学生对概念的理解及掌握,同时紧扣重难点,剖析重难点,因此在教学内容这一模块整体给了 4 分;教学方法上,教学语言稍微不是很精准、不够简洁、方法的使用方面能够使用数学结合及 ppt 动态展示,增加抽象概念的直观性,可以达到 4 分,板书设计不够简洁不够精炼。最终整体打分为 4.0864。

(三) 司老师课堂评价及分析司老师讲的“函数单调性”同样属于全国观摩性的优质课程,根据打分及加权计算得到司老师评分为 3.3520,达到中等的标准。先从教学态度来看, 在整一节课中曾老师共采用问题解与学生自主探索两种相结合的方法,共帮助学生解决问题 7 次,教师巡视达到 2 次并且每次巡视都跟学生有交流,但巡视过程仅仅属于环绕巡视,并不能覆盖到所有的小组, 因此在教学态度方面只能给予 3 分的评价; 在函数单调性概念讲解时先从天气等生活实际出发, 引入单调性的概念,但是在概念讲解中并未设置活动环节,全程主要是以教师讲解为主,并未让学生真正去发现单调性的内涵,与此同时,在教学重难点方面,同样将证明函数单调性的定义作为教学重点,为了证明单调性概念而证明,忽视了对证明的难点加以分析解释,因此在教学内容这一模块整体给了 3 分;在教学组织方面,教学方法灵活多变采用问题解决与学生自主探索两种方法相结合的方式, 但是并未预留给学生足够的活动探索实践,方法的使用能够使用数学结合及 ppt 动态展示,增加抽象概念的直观性,可以达到 4 分,板书设计字体比较潦草、重点不突出,而且并没有合理设置内容的布局。最终整体打分为 3.3520。

四 结论

根据 AHP 评价模型中 30 项三级指标对 3 名教师进行评分,可以得到 3 名教师的权重得分以及标准化后的分数(如表 13),以便更清晰直观。本文首先分析广东工业大学学生评价体系并在与专家教授讨论的基础上,利用层次分析法初步建立教师课堂质量评估模型,并对其进行不断改进检验,最终形成了4个维度的准则层、13个维度的方案层,30三级评价指标的教学质量评价模型,并对3名优秀教师进行评价打分,形成一个客观结果,3位老师名次依次为曾老师、司老师、苗老师。

参考文献

[1]陈友华.基于层次分析法教师课堂教学质量评价体系权重分析[J].黑龙江教育学院学报,2016,35(02):45-47.

[2]刘尧飞,蔡华健,张相学.基于层次分析法的课堂教学质量评价指标体系研究[J].江苏师范大学学报(教育科学版),2014,5(S1):45-47.

[3]王振友,王振强,陈莉娥.基于层次分析法的课堂教学质量评价[J].广东工业大学学报(社会科学版),2010,10(06):25-27.

[4]胡先富.层次分析法在课堂教学质量评价中的应用[J].湖北成人教育学院学报,2008(02):9-11.

[5]杨恒友,刘杰,程小桐.层次分析法在课堂教学质量评价中的应用[J].教学与管理,2007(12):25-26.

[6]丁家玲,叶金华.层次分析法和模糊综合评判在教师课堂教学质量评价中的应用[J].武汉大学学报(社会科学版),2003(02):241-245.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8359.html