SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:随着近年来国家产业升级和技术革新,对建筑业朝着信息化、产业化、智能化及和与国际接轨的方向引领,这就对目前土木工程人才培养传统模式提出了新的要求,人才培养模式的革新、教育教学的改进、教育资源的完善等等成为新工科土木工程专业人才培养亟待解决绝的问题。本文从“新工科”人才需求和培养的现状进行分析,指出目前土木工程人才培养在教学理念、教学模式、师资力量等存在的不足,对新工科土木工程人才培养模式进行一定的探索。并以河南大学土木建筑学院在新工科人才培养方面做的实践尝试为例,希望对新工科土木工程专业人才培养方面有一定的借鉴意义。

关键词:新工科;土木工程;跨学科培养;学科融合

本文引用格式:岳建伟,等.基于“新工科”理念的土木工程专业人才培养模式探索[J].教育现代化,2019,6(17):4-6.

一引言

长久以来,我国积累的实践人才不足、高技能人才缺乏。近年来随着产业升级和技术革新,国家制定了“人工智能2.0”、“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略,培养基础知识扎实、工程实践能力强、综合素质过硬的工程类人才,对于目前我国以新技术内生动力、新产业模式、新消费就业模式及新金融等为特点的新经济蓬勃发展具有十分重要的现实意义和战略意义,也是建设社会主义制造强国和创新性国家发展的重要条件。新经济对人才的高要求对工科专业人才的培养提出了更高要求,新工科应用而生。2017年教育部启动了“新工科”发展研究工作,“复旦共识”[1]、“天大行动”[2]、“北京指南”[3]三部曲给新工科在建设理念、路线及方向上给与了建设性的意见,为高校土木工程专业的教育改革与发展带来了新的机遇和全新的发展思路,加快了实现我国教育强国的进程。

土木工程专业作为一种传统基础学科,主要以力学和结构工程为核心,同时融合计算机科学、管理学、建筑学、环境学、地质工程学、管理学等多种类多学科,具备整合新兴技术的能力及开展新工科人才培养模式改革和探索的条件和基础。土木工程专业应充分发挥基础学科支撑作用和多学科交叉融合的优势,积极探索适应新工科发展的土木工程教育模式。本文首先分析了目前土木工程专业人才培养的现状,存在的问题,以此探索新工科的人才培养方案及相应措施,为新工科土木工程人才培养建设提供参考和借鉴。

二 土木工程专业传统培养模式已不适应当前新经济对人才的需求

新工科人才培养,不仅要构建本支撑专业坚实的基础知识体系,还要进行跨界培养,用“非传统”的思路来激发灵感,真正做到培养出“学有专攻,多专多能”的综合性人才。而这些目标是传统专业培养模式根本无法实现的。对照新工科型土木专业人才的特征和要求,现有土木工程专业院校工科教育模式与新工科型人才培养差距较大,问题突出。

(一)相对滞后的课程体系与固化的教学模式

传统土木工程专业课程与教学已经形成一定的课程体系,教学模式也相对固化,这将会导致人才培养严重滞后于产业结构调整,不符合社会需求。土木工程教学过程中学生很难主动参与到教学中,从而导致学生被动接受的局面,缺少自我探索研究意识,总是在教师的安排下“循规蹈矩”的参与教学,缺少自己的想法和理解,思维模式固化不灵活。此外,学生课堂上被动吸收大量书本理论知识,疲于应付各项考试、考核,对知识也仅仅局限于书本的浅层理解,根本不知如何进一步的去探索,使得教学变得枯燥无味。这主要是学校在人才培养的认知上没有充分认识到专业的发展性,存在一定的偏差,不能及时调整专业培养目标。

(二)实践教学薄弱、模式单一

土木工程专业实践教学在高校教育中占用十分重要的位置,它是培养应用型人才,实施全面素质教育的重要环节。而目前实践教学模式单一,并且与理论教学环节之间缺少系统化的衔接,两方面处于“游离”状态,学生不能有效的把所掌握的理论知识应用于工程实践,缺少在复杂工程中发现问题和解决问题的能力。

(三)跨学科师资队伍能力匮乏

“新工科”工程教育模式要求老师应具有较强的跨学科知识扩展,这样才能在教学环节进行学科间交叉灌输及引导。目前专业教师主要是在自己的学科,甚至是学科内的几门课程中开展学习、教学及科研工作,教师个人的知识储备很难适应新技术、新经济的发展。跨学科师资力量的建设成为了跨学科专业建设重要的因素。

(四)学科间互动机会较少

“新工科”催生了以学科交叉为特征的新产业、新业态,以及以跨界融合为特征的新技术、新经济。目前传统的土木工程专业大多数学生仅仅是对本专业知识的学习,仅仅只能做到“一专”,而不能达到“多专多能”的要求。

三 新工科土木工程人才培养模式的探索

新工科人才不仅要有理论基础、学习能力、创造性思维,也要有协作精神、家国情怀以及对人类命运共同体的思考。新工科人才培养,不仅要构建本专业坚实的知识体系,还要进行跨界培养进行技术创新。在培养路径上,新工科人才与传统教学模式有很大的不同,不仅进行弹性学制、大类招生、跨界培养而且以学科交叉为基础融合产学研教、搭建创新平台顺应时代趋势的五种培养路径为新工科人才的发展厘清方向。

(一)培养方案制定及培养目标

新工科型土木工程人才应具备多学科交叉和跨界整合的能力[4],所以针对土木工程专业的人才培养方案制定要以此为特征,构建具有新工科属性的土木工程专业培养方案。为了更好地确定新工科的土木工程人才培养方案,需要对交叉学科进行深入分析、研究,对社会人才需求进行大范围摸底,对在校师生进行座谈,对本校软硬件进行评估。根据前期的调研基础,结合本校土木工程专业自身特色确定新工科型土木工程人才培养方案及培养目标。

结合土木工程专业认证要求和新工科特色要求,毕业生需具备以下几个方面的核心竞争力[5]:①多学科知识应用能力;②复杂工程问题分析能力;③复杂工程系统设计与开发能力;④文献研究与实验分析能力;⑤现代工具使用能力;⑥工程师的社会责任意识;⑦环境与可持续发展意识;⑧沟通交流能力。

(二)跨学科融合课程体系重构

现代工程是多学科知识系统集成的结合体,呈现出知识和技术高度集成化和跨界性的趋势,所涉及的知识系统范围博杂,不仅具有自然科学属性,而且还具有人文属性、产业经济属性等[6]。把握“新工科”多学科交叉的特征,重构“新工科”专业课程体系。以土木工程结构专业为例,既要体现本专业基础知识扎实牢固,又要要求交叉学科基础过硬的知识结构:注重基础知识教育在“新工科”专业教育起到支撑整个土木工程专业知识体系的作用;要求交叉学科基础知识过硬,才能培养跨学科思维训练和学科整合能力。可探索设置融合土木工程十计算机科学十建筑学十经济管理等多学科知识于一体的大土木工程专业;注重将产业新技术融入“新工科”专业教育课程体系中,通过一系列知识融合工程案例逐步深入的讲解和熏陶,引导学生开拓思维,培养创新能力,建立起适合个人发展的“私人订制”版“新工科”。

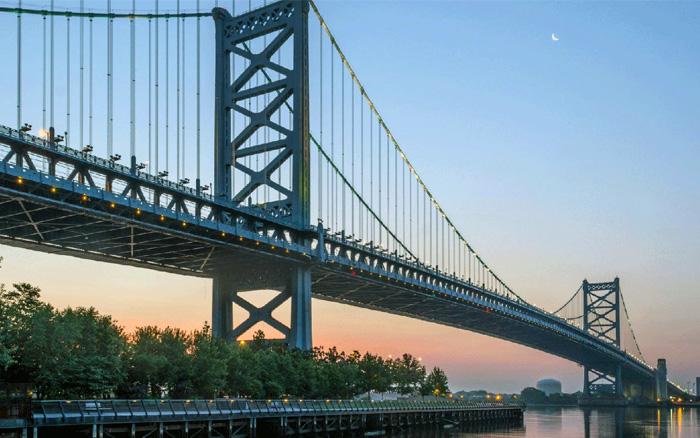

整合课程体系,让核心课程体系更系统。河南大学土木建筑学院目前正在以“新工科”理念及要求探索课程的体系重构。以“土木工程(工民建方向)+计算机科学”为例,土木工程专业课可选取三大力学(结构力学、理论力学、材料力学)、工程制图、混凝土结构设计、钢结构作为支撑的必修学科;计算机科学专业课选取C语言程序设计、数据结构、模拟电子技术、汇编语言等作为支撑计算机学科的必修课程。通过专业专项的技能培训,学生能够掌握扎实的土木建筑专业计算分析能力及计算机学科程序的编制;通过实际的工程实例,将学科交融的“新工科”知识进行运用,达到会进行结构建模分析,同时通过软件接口进行一定的针对土木专业的软件二次开发;通过科研思维的训练,逐步养成科研习惯,定期举办科研创新竞赛激发学生主动创新能力,见图1。

(三)师资队伍及教学资源的建设

新工科背景下土木工程人才的培养建设是一项系统工程,其首先还是教学师资队伍的建设。师资队伍质量直接决定着人才培养目标的成败,加强师资队伍的建设至关重要。师资队伍建设需要根据新工科理念的要求,进一步优化教师队伍的职称结构、教学结构及科研能力结构,建成一支充满活力、适应新工科人才培养的高水平师资队伍。河南大学土木建筑学院鼓励在职教师能够经常到企业和其他高校进行一定的学习锻炼,不断派遣优秀的人才作为访问学者出国深造,了解现代企业的人才需求,和其他高校教师探讨教学问题,这样在平时的教学中才能做到“有的放矢”。同时重视社会教育资源的引入,聘请设计院、研究院、施工单位等有丰富设计、施工经验的工程师作为兼职老师来校,指导学生的实习、课程设计、毕业设计等,使得整个教育师资力量进一步充实。

学科融合是时代发展的必然,产学研结合是工程教育的本质要求,也是新时期教师的必备素质和教学的努力方向。只有构建建筑企业、设计院、研究机构等多主体参与协同培养的模式以及产学研融合的新工科人才协同培养模式,才能推动教学资源建设不断加强。教学是个动态的过程,将最新的建筑产业动态、新兴技术和新理论以及行业对人才培养的最新要求穿插于教学中,逐步优化、完善教学内容和课程体系,建成满足行业发展需要的课程和教材资源。此外,推动教师将科研任务向学生倾斜,引导学生进行不同程度的科学研究,向学生介绍学科研究新进展,将科研成果及时转化为教学内容,提高课程兴趣度,促进学生的全面发展;优化校内协同育人模式,建立跨学科交融的新型机构,建立适应新工科发展的机制体制,为跨院系、跨学科、跨专业甚至跨学校、跨平台的新工科人才培养提供制度上的保障;打造多主体参与、产学研融合、学科交叉、校企合作为一体的集教育、培训、研发、实践为一体的共享型协同育人实践平台,推动土木工程教育改革。

四 结语

培养具有学科融合,具有一定创新能力的“多专多能”土木工程人才是“新工科”人才培养理念的出发点和落脚点。“新工科”人才培养无统一的定式,各院校都在进行探索和实践。在教学上,学科融合的目的和价值主要体现在去解决新业态、新技术发展中的新问题,培养学生的创新能力。一切学科融合都是为解决问题服务,这是学科融合的根本取向。实际教学中,不能为了突出学科的融合而刻意的去嫁接各类的学科知识,没有主次之分,学科的融合并非多多益善,而要立足于实际问题的解决。否则,教学将会出现“主不主次不次”的盲区,更是让学生一头雾水,不知所云。只有立足于传统学科基础知识和技能的基础上,进行有目的的学科跨界培养,建立完善的课程体系及教育体系,搭建多位一体的创新平台,才能够真正的培养“新工科”需要的复合型土工程专业人才。

参考文献

[1]教育部高等教育司.“新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.

[2]教育部高等教育司.“新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(4):24-25.

[3]教育部高等教育司.新工科建设指南(“北京指南”)[J].高等教育工程教育研究,2017(4):24-25.

[4]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(6):1-6.

[5]陈涛,邵云飞.华盛顿协议:内涵解释与中国实践―兼谈与“新工科”建设的实质等效性[J].重庆高教研究,2018,6(1):56-64.

[6]徐晓飞,丁效华.面向可持续竞争力的新工科人才培养模式改革探索[J].中国大学教学,2017(6):6-10.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8347.html