SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过分析应用型本科院校培养目标,以我校计算机与信息工程学院为例,从培养模式,教学模式,应用实践等方面介绍了应用型人才培养的改革举措,并取得了较好的效果。

关键词:应用型本科;培养模式;教学改革

本文引用格式:王国权,等.应用型本科人才培养模式探讨与实践——以黑龙江科技大学计算机与信息工程学院为例[J].教育现代化,2019,6(10):8-10,17.

在新的高等教育形势下,应用型本科院校主要肩负着满足和适应地方经济与社会发展需要,培养具有较强社会适应能力和竞争能力的高素质应用型人才的使命。[1,2]即以应用为主导,以市场需求为导向,因此,应用型本科院校培养目标是,既要掌握理论知识的学术型人才,又要注重专业实践的技能型人才。[3,4]如何实现这个培养目标,是应用型本科院校人才培养模式的关键。下面以我校计算机与信息工程学院为例,讨论应用型本科培养模式的改革与实践。

一 培养模式

在应用型本科培养方面,我们秉承“重基础,重理论,强实践,强创新”的“两重两强”的主导思想,首先,注重学生基础理论的培养,强调理论系统的科学性、系统性、先进性、全面性;没有科学理论指导的实践就是盲目的实践,坚持理论与实践有机的统一,在系统掌握科学理论的基础上,指导、促进实践教学;进一步加强实践教学环节,培养学生分析问题、解决问题的能力;同时,在理论与实践教学环节,加强培养学生的创新思维、创新意识和创新能力。

(一)重基础,重理论

要紧密围绕“两重两强”的指导思想,根据我院的学科设置,深化课程体系改革,注重基础课程的开设,同时,大大注重加强基础课和专业基础课,构建专业核心基础课课程群,建设适应应用型人才培养需求的课程体系。

(二)强实践,强创新

实践主要包括各门课程的实验、相关专业核心课程群的课程设计、校企合作的实训及毕业设计等。同时,结合各专业特色方向建立专业方向实践基地。

著名科学家钱伟长曾指出,“教学没有科研做底蕴,就是一种没有观点的教育”。[5]利用我院的各个专业的特色研究方向,集中各专业的教学和科研资源,在培养方案上设置一些和各个专业特色研究方向相关的选修课程,教师可以将学科领域最前沿的学术成果不断的充实到自己的课程体系当中,以弥补现有的课程体系与最新研究成果之间的知识断层,大大提高了学生的学习积极性,同时,还可以把学生带到科研中来,培养学生的创新能力,从而更有效地来促进教学,实现教学与科研、实践与创新有机的统一。

综上所述,我院培养模式如图1所示,主要分为两大模块,教学模块和应用实践模块。其中,教学模块主要包括,理论课程及实验,课程设计,实训,毕业设计等,在此教学中,秉承“重基础,重理论”的理念,确保学生具备雄厚的理论基础知识,为以后的学习和职业生涯奠定良好的基础;在应用实践模块,将“强实践,强创新”的教学理念贯穿于整个实践教学过程中,提高学生的动手能力、分析问题、解决问题的能力以及创新意识和创新能力。下面将从教学模块和应用实践模块两方面介绍计算机与信息工程学院在近两年进行理工科应用型本科教学模式的改革。

二 教学模块改革

教学方式的好坏直接对教学效果有重要的影响。因此,在教学改革中,摒弃传统常规教学方法,教学模块的改革就是对传统教学的改革以适应新时期应用型本科的要求。主要从教学内容、教学方式、考核方式及毕业论文等几个方面进行相应的改革。

(一)教学内容

(1)深化课程体系改革,注重基础课程的开设,构建专业核心基础课课程群。以计算机科学与技术专业为例,建设了3个专业核心基础课课程群,分别是①计算机硬件课程群,包括数字电路与数字逻辑,计算机组成原理,单片机系统概论,嵌入式系统等课程及课程设计;②数据结构及算法课程群,包括数据结构,算法设计与分析等课程;③数据库及基于Web编程课程群,包括数据库原理及应用,Java Web开发基础,JAVA高级网站开发应用等课程;④语言类课程群,C++高级程序设计,Java高级程序设计。通过课程群的设置,大大提高了学生的专业核心能力。

(2)针对传统教学中,重理论深度轻实践的问题,在教学内容设置上,增加语言类课程的学时,例如,C++高级程序设计课程,该课程是计算机及软件工程专业课程的专业基础课,也是语言类课程的入门课,学好本门课程具有非常重要的意义。而传统类教学一般只开设一个学期,学时非常有限,很多教学内容,例如,指针类的一些知识点还没讲授完,课程已经结束,实践教学时间更远远不足,致使大部分学生编程能力不强。为了提高学生对语言类的课程的学习效果,将该门课程增加到两个学期进行开设,学时增加为原来的一倍,并且全部机房授课,大大提高了学生的编程水平。

(3)降低专业基础课程的难度,拓宽课程的广度,保证学生能够在对专业体系结构理论系统的掌握的同时,更多的接触新的先进知识和技术。

(二)教学方式的改革

尝试引入新的教学方法。例如,为了提高语言类课程的教学效果,在所有语言类基础课程当中,引入PTA(Programing Teaching Assistant,程序设计类辅助教学平台)该平台是328所高校,1000多位教师共同参与的一个辅助教学平台,大家可以共享课程资源。在教学过程中,教师采用课上教学和课下指导同时兼顾的教学模式如图2所示。课下教学主要借助PTA平台,每个教师可以单独创建班级,提前导入班级学生的名单,创建习题集(单选题,多选题,判断题,程序填空题,编程题),布置作业,每完成一部分内容教师会通过平台检查和批阅作业。同时,每位教师开通博客,课后和学生进行学习内容的交流和沟通,随时随地为学生答疑。在课程考核方面,也借助PTA平台,进行随机组卷,监考设置,自动阅卷,代码查重,自动导出成绩单等。通过该种模式的教学,大大提高了学生的学习热情和编程能力,达到了较好的学习效果。

(三)考核方式的改革

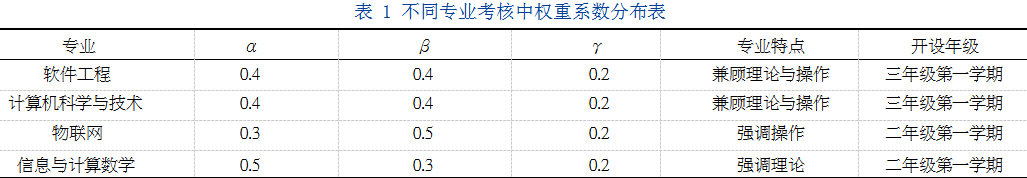

传统的培养模式的课程考核一般以理论考核为主,在我院的应用型本科培养模式的考核中更注重学生的实际动手能力以及解决实际问题出发,根据专业课程的特点将笔试考试转换为卷笔试考试、小组完成项目、上机操作等方面综合方式对学生进行综合评定。下面以《计算机网络》课程为例,介绍近两年对应用型本科培养模式中所进行的考试方式改革的实践。计算机网络是一门实践性很强的课程,为了有效的提高学生的动手能力,在传统的笔试考试和平时成绩的基础上增加了上机操作考核。针对不同专业对《计算机网络》的要求不尽相同,学生的总评分数计算公式如下:

总分=笔试考核成绩*α+上机操作成绩*β+平时成绩*γ (1)其中α、β、γ为权重因子,且α+β+γ=1。

在课程上机操作教学的实施过程中,采用分组讨论研究的模式。教师首先根据班级人数划分若干个小组,一方面能够发挥每个同学的特长,另一方面可以培养学生自我学习及团队协作精神。让学生以小组为单位,根据上机内容中提出的待解决问题,查阅相关资料,小组全体成员共同协商、参与完成上机操作。每位同学都要单独负责上机操作内容中的一个部分内容,小组全体成员通过讨论、调研,分析,然后“制定计划-确定方案、实施-评价方案-反思问题-再重新修正计划”,最终研究、解决、完成上机内容。每一个上机操作结束之后,以小组为单位进行答辩,组长汇报整体实验完成情况,各个组员对自己负责那部分内容进行答辩。教师对于每个小组以及组间给予总结和评价,每个小组内部成员之间进行互相评价,并以此作为期末上机操作考核的依据。

(四)毕业论文模式的改革

毕业设计的完成过程是学生对整个四年学习的一个自我汇报。在此环节,我们以“硬件有实物,软件有系统”的思想来指导学生根据自我特点完成毕业设计。毕业设计采取查重机制,最大程度避免学生的互相抄袭现象。在毕业设计答辩环节中,采取大组答辩和小组答辩结合的方式。在大组答辩中,邀请校外专家参与答辩,每个专业推荐1-2名学生参与大组答辩。学生的答辩过程主要包括作品演示和答辩等环节。成绩按照“软件演示、设计说明书、答辩”三部分成绩进行综合评定。通过该种方式,一方面体现出学院对毕业设计环节的重视,另一方面可以和其它院校互相学习借鉴毕业设计的先进理念及管理方法。同时,更好的鼓励学生积极认真的进行毕业设计,毕业设计质量逐年提高。

三 应用实践模块改革

应用型本科培养主要强调培养学生解决实际问题的能力,使学生毕业后能和市场接轨。在教学中降低理论课的深度,并不意味着降低整体的培养目标和水平,而是将培养重点侧重于应用型。利用我院的各个专业的特色研究方向,设立了多个专业实践基地,同时开展了校企合作。下面主要从两个方面进行说明。

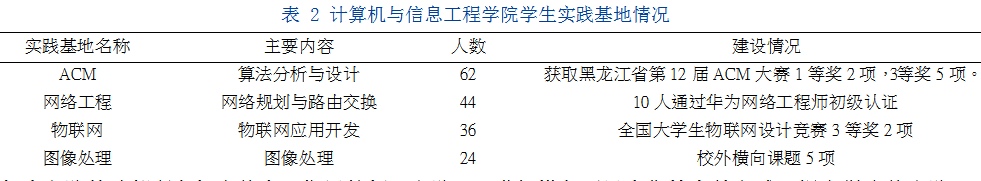

(一)专业实践基地

结合计算机与信息工程学院的专业设置和教师研究方向,我们建设了ACM实践基地、网络工程实践基地、物联网实践基地、图像处理实践基地。在教学过程中根据学生的爱好和兴趣引导学生选择不同的实践基地进行更深入的学习和实践,以进一步提高学生的实践能力。具体情况如表2所示。

每个实践基地都配备相应的专业指导教师,实践基地主要通过组织学生参加校内外和国家级专业竞赛、组织学生进行校内科研立项以及同校外企业进行横向项目合作等多种方式,提高学生的实践开发能力和积累实践经验。经过3年的建设,实践基地已经具备明确的发展目标。

(二)校企合作

校企合作是培养应用型人才培养的重要途径。近几年,我院大力开展校企合作,一方面通过聘请企业资深工程师到我校开展课程设计及实训课程的培训;另一方面是将学生派到企业进行实际学习,进一步提高学生与市场接轨能力。目前,我院已经与大连东软信息学院,大连华信公司,华为通讯培训学院主要针对基于WEB的开发,ANDRIOD方面的开发以及物联网方面的合作与培训,建立了稳定的校企合作关系。学生通过校企合作,更进一步了解企业文化,企业先进技术及企业模式,为学生下一步的就业奠定了坚实的基础。

四 结论

秉承“重基础,重理论,强实践,强创新”的“两重两强”的主导思想,从我院人才培养模式、理论教学内容、教学方式、考核方式、毕业论文、专业实践基地及校企合作几个方面有机结合起来,构建了我院应用型人才的培养模式的改革,并取得了较好的效果。

参考文献

[1]邵波.我国高等教育大众化进程中的应用型本科教育研究[D].南京:南京师范大学,2009.

[2]陈飞.应用型本科教育课程调整与改革研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[3]吴中江,黄成亮.应用型人才内涵及应用型本科人才培养[J].高等工程教育研究,2014(4):66-70.

[4]黄伟,陈建孝,郑耿忠等.理工科应用型本科培养模式探讨与实践——以韩山师范学院计算机科学与信息工程学院为例[J].韩山师范学院学报,2015,6(3):79-81.

[5]孔令德.计算机专业应用型本科人才培养实践[J].计算机教育,2016,(12):17-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8079.html