SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:国防教育是培育和践行社会主义核心价值观教育的内在基础和重要路径,两者也具有内在的统一性、必要性和可行性。对照《普通高校军事课教学大纲》,从教学目标、教学内容和教学模式三个维度,将社会主义核心价值观有机渗入到国防教育的目标体系、内容体系和模式体系,并针对目前国防教育体系存在的问题提出建议,以充分发挥高校国防教育课程的育人功能和教育效果,对科学设置课程教育体系,推动教育目标的实现具有重要意义。

关键词:社会主义核心价值观;国防教育;体系构建

本文引用格式:翟云秋.社会主义核心价值观视域下高校国防教育体系的构建研究[J].教育现代化,2019,6(05):88-92.

Study on the Construction of National Defense Education System from the Perspective of Socialist Core Values

ZHAI Yun-qiu

(Nanjing Normal University,Jiangsu Nanjing)

Abstract:National defense education is the internal basis and important path for cultivating and practicing socialist core values education.Both of them also have inherent unity,necessity and feasibility.In contrast with the Three Dimensions of Teaching Objectives,Teaching Contents,and Teaching Models,the“Syllabus for Military Courses in General Colleges and Universities”organically penetrates the core values of socialism into the national defense education’s target system,content system,and model system,and addresses the current national defense education system.The issues raised suggest that to give full play to the education function and educational effect of the national defense education curriculum in colleges and universities,it is of great significance to scientifically set up the curriculum education system and promote the realization of education goals.

Key words:Socialist core values;National defense education;System construction

国防教育作为高等教育的一个重要组成部分,在公民国防观念和国防意识的提高,维护国家和民族的安全稳定方面,发挥着重要作用。《中华人民共和国国防教育法》(〔2001〕52号)中提到:国防教育是建设和巩固国防的基础,是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。中共中央办公厅印发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》中强调,要“把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程”。[1]高校作为实施和开展国防教育的重要阵地,将培育和践行社会主义核心价值观教育融入国防教育全过程,使广大学生掌握国防知识、学习军事技能的同时,激发爱国热情、弘扬民族精神、增强国防观念,是实现中华民族伟大复兴,推进中国特色社会主义伟大事业的时代召唤,也是培养建设社会主义接班人的必然要求。

一国防教育与社会主义核心价值观教育的内在统一

(一)国家层面

当前,国际环境逐渐呈现出世界多极化、文化多样化等趋势,国际军事形势日新月异、外部环境局部动荡。中国作为正在崛起的发展中国家,已经从世界边缘走向中心舞台,国际地位和影响力不容忽视。同时,我国正处于全面建成小康社会的重要战略机遇期和社会矛盾凸显期,风险与挑战并存。面对国家安全环境的深刻变化,站在国防和军队建设新的历史起点上,推进国防和军队现代化建设,是推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的必然要求。党的十九大报告中明确指出:“我们要加强全民国防教育,巩固军政军民团结,为实现中国梦强军梦凝聚强大力量。”[2]培育和践行社会主义核心价值观,是推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略任务。[1]因此,面对世界范围思想文化交融交锋的新态势,面对强国强军的时代要求,全面贯彻新时代党的强军思想和积极践行培育社会主义核心价值观的终极目标是一致的。

(二)社会层面

爱国主义是民族精神的核心,是中华民族生生不息的动力。党的十九大报告中明确指出:“广泛开展理想信念教育,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,弘扬民族精神和时代精神,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观”。[2]《中华人民共和国国防法》第四十条规定:“国家通过开展国防教育,使公民增强国防观念、掌握国防知识、发扬爱国主义精神,自觉履行国防义务。”高校国防教育与民族精神具有一致的价值取向,具有相近的教育目的,国防教育过程中承载着一定的民族精神的教育内容。[3]以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的民族精神,同党中央提出的“三个倡导”,在内涵上具有相通性;“爱国、敬业、诚信、友善”与民族精神内涵相通、指向一致。[4]弘扬民族精神是公民个人层面培育社会主义核心价值观的有效途径,也是从国家制度层面和社会集体层面培育的起点。爱国主义的社会价值取向,是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。因此,通过国防教育和社会主义核心价值观教育培养大学生的爱国主义精神和民族精神是有机统一、切实可行的。

(三)个人层面

高等教育肩负着培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人的重任,必须坚持正确的政治方向,围绕立德树人的根本任务,把社会主义核心价值观融入教育教学和管理服务的各环节。当前我国正处于中国特色社会主义新时代,培养担当民族复兴大任的时代新人,培育大学生的社会主义核心价值观,是培养社会主义建设者和接班人的政治任务,也是高校开展国防教育的现实使命。大学生作为掌握科学新技术、传承时代新思想的重要群体,他们对国际时事、国家安全、国家主权等重大问题的关注程度普遍高于其他社会群体。通过将社会主义核心价值观融入国防教育,有利于培养学生树立建设中国特色社会主义的共同理想和奋斗目标,有利于学生将个人理想追求融入国家和民族的事业之中,不断树立为中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想而奋斗的信念和信心,肩负起历史时期和这个时代所赋予的使命。

二社会主义核心价值观视域下高校国防教育体系构建

坚持中国特色社会主义道路,坚持培育和践行社会主义核心价值观,也是推进国防现代化建设的必由之路。开展国防教育是培育和践行社会主义核心价值观教育的内在基础和重要路径,可以通过课堂教育、军事活动、社会实践、志愿服务、制度保障等多种形式,将社会主义核心价值观教育融入国防教育的教学目标、教学内容和教学模式,共同构成相互联系、相互影响的有机统一体。

(一)高校国防教育的教学目标体系构建

《中华人民共和国教育法》的第六条指出:“教育应当坚持立德树人,对受教育者加强社会主义核心价值观教育,增强受教育者的社会责任感、创新精神和实践能力。”我国《普通高等学校军事课教学大纲》(2006年修订)中规定:“军事课程以国防教育为主线,通过军事课教学,使大学生掌握基本军事理论和军事技能,达到增强国防观念和国家安全意识,强化爱国主义、集体主义观念,加强组织纪律性,促进大学生综合素质的提高,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础的目的”。作为中国特色社会主义建设的重要精神指引,社会主义核心价值观对国家、社会和个人设置了科学的价值指引。[5]从三个层面的价值指引来看,社会主义核心价值观的价值指向与国防教育体系的目标设定具有同向性和统一性,都是要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,推进中国特色社会主义伟大事业,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

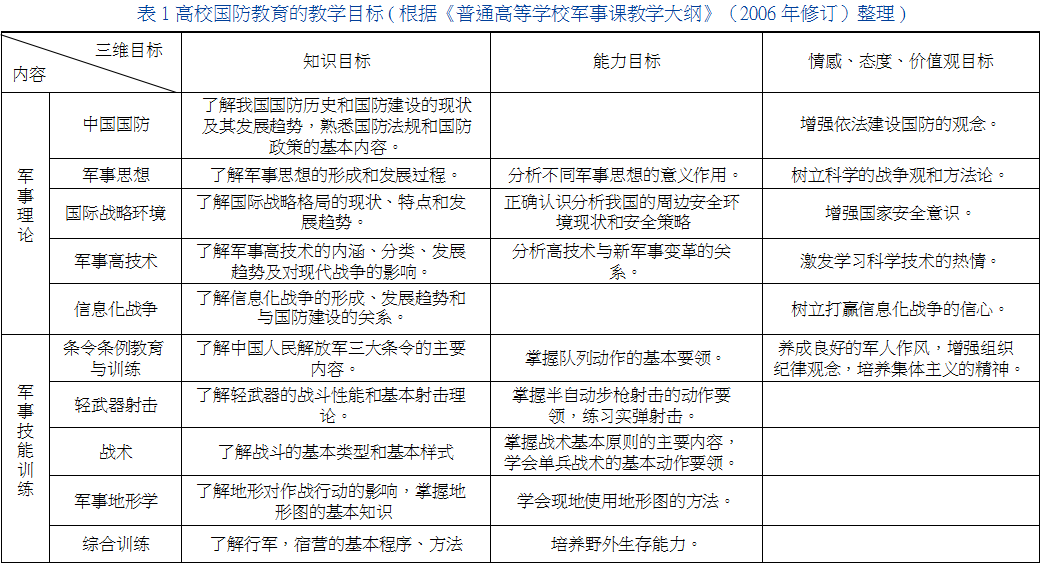

目标是纲领,是指导教学的方向标。从知识、能力、情感态度价值观三个目标维度可以对高校国防教育目标有更加全面的认识(见表1)。从表中可以发现,目前军事理论课课程目标的设置更侧重于知识目标,对能力目标的要求不够全面,对于学生情感、态度、价值观目标方面的设置也显得不足,不能完全满足于培育和践行社会主义核心价值观体系和“中国梦强军梦”目标的实现。所以在实际教学过程中,要因事而化、因时而进、因势而新,要将“富强、民主、文明、和谐”,“自由、平等、公正、法治”,“爱国、敬业、诚信、友善”融入国防教育的知识目标、能力目标和情感、态度、价值观目标中,来丰富和充实三维目标体系,建立完整的国防教育教学体系,从而达到学生知识、能力、情感态度价值观三个维度的全面提升。

(二)高校国防教育的教学内容体系构建

高校国防教育的核心是使学生增强国防观念、掌握国防知识、发扬爱国主义精神、自觉履行国防义务,其本质是培养学生的情感倾向、价值观等非智力因素。《中华人民共和国教育法》的第六条中指出:“国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。”教学内容的设置和教学目标的确立密不可分,在新的历史新形势下,为了让学生更好地理解中国国防和军队现代化的进程,要增加有关军事理论现代化、武器装备军队现代化等有关中国特色强军之路的内容;同时要努力增强国防教育课程的针对性、实效性、说服力和感染力。笔者发现,教育部针对全国军事课程制定了统一的教学大纲、教材和具体的课时安排要求,并将高校国防教育分为军事理论和军事技能训练两个部分。但实际上,在课堂之外仍然会有一些隐性的因素影响到国防教育的效果,如以国际形势辩论赛、参观烈士陵园、军事基地等校园文化活动为载体的国防教育以及全民国防教育日、中国梦强军梦的宣传活动等等,这些课堂之外活动的力量和效果不可忽视,因此,可以将高校国防教育内容体系划分为军事理论、军事技能训练和课外活动三个方面。

具体来说,可以通过展示军队发展历史和军队现代化建设风貌,让学生主体切身感受国家的强大,有助于理解“富强、民主、文明、和谐”的价值目标与实现强军梦、实现强国富民的中国梦是一致的;通过国防法规政策的讲解,也可以培养学生的法治意识和观念,帮助理解“自由、平等、公正、法治”层面的价值准则和内涵;红色文化是社会主义先进文化的组成部分,是培育社会主义核心价值观的重要载体。[6]通过组织寻访老红军、学习优秀军人同时,弘扬红色文化、军队文化,可以帮助学生理解“爱国、敬业、诚信、友善”的价值要求,也可以组织学生分享红色经典著作、读物,激发学生对国防的兴趣点,也有利于学生自觉认同和主动践行社会主义核心价值观。

(三)高校国防教育的教学模式体系构建

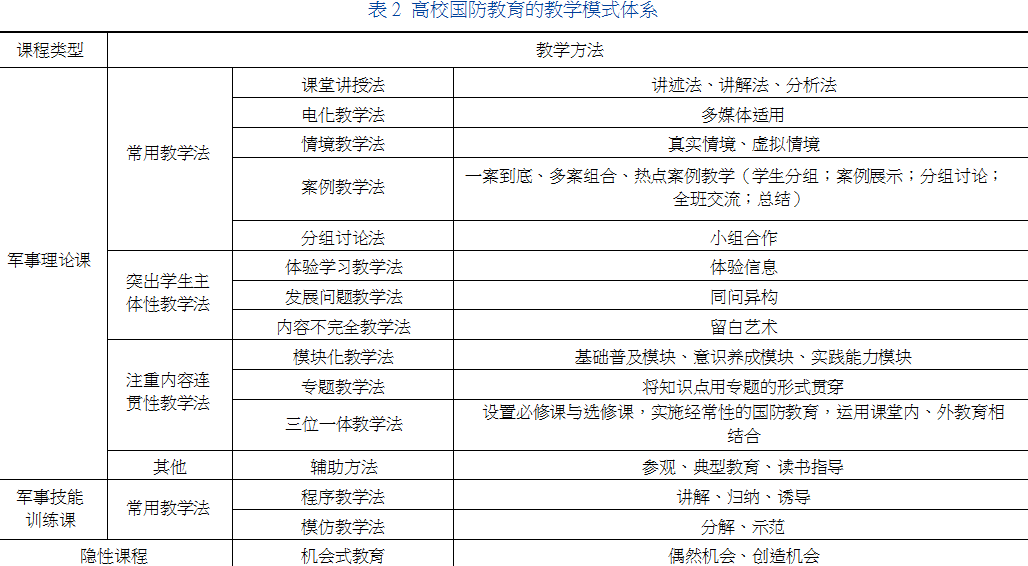

培育和践行社会主义核心价值观的一个基本途径就是将其融入包括理论教育、实践教育和自我教育等在内的国民教育系统。[7]高校国防教育模式体系的建构应当以现代教育理论为依据,以统一的教学目标为纲领,融入现代教学方法和手段,根据不同教学组织形式与课程类型采取不同的教育模式(见表2)。如军事理论课可采取情境教学法、案例分析法、分组探究法让学生深入了解军事理论,提高理论分析的能力,在集体探究讨论中对国防有所感悟,从而树立正确的情感、态度、价值观,还有一些针对学生主体性和内容连贯性而采取的教学法。军事技能训练课则主要采取程序教学法、模仿教学法让学生通过科学的训练提升技能,大班教学、小班教学、个别教学采取的教学模式也不尽相同,需要教师因地制宜,隐性课程则需要教师有机会教育的智慧,随机应变的能力。在建构高校国防教育隐性课程时,可先根据相应的时机,来确立课程的教育场景。[8]如可以以建军节、国防日等节日为契机或者组织时政热点事件讨论等,开展契合主题、紧跟时代、形式活泼的教育教学活动。

在新时期,尤其要特别重视通过网络媒体进行国防教育,培育和践行社会主义核心价值观中的正面导向作用。随着现代科技和互联网技术的发展,微课、慕课、翻转课堂等多种教育模式的出现,为高校国防教育提供了多种选择和优化创新的可能。国防教育课程要做到贴近实际、贴近生活、贴近学生,就必须实现教学方式方法多样化、实践教学规范化和教学手段现代化。如采取“多微模式”,即以培育和践行社会主义核心价值观为主题,结合新媒体在“微”字上下功夫,有针对性地开展实践教学。[9]如设置微剧场、微视频、微课堂,还可以利用微信公众号开展特色学习平台。

三 新时期加强国防教育体系的建议

当前我国高校的国防教育已经有了很大的发展,但是仍然有人把高校国防教育等同于大学生军训,把国防教育理解成形式而非内核,这是对于国防教育的误解。在新时代和新思想的指引下,十九大报告指出,要“加强军事人才培养体系建设,建设创新型人民军队”。国防教育体系的构建要以学生为中心,引导学生树立高尚的理想情操和养成良好的道德品质,充分发挥学生学习的主体作用,激发学生学习的积极性和主动性,通过优化教学环境、教学目标、教学内容、教学方法、教学效果等,完善课程设置,形成结构合理、功能互补、相对稳定的课程体系,从而实现与社会主义核心价值观体系的内在契合、有机融合。社会主义核心价值观视域下的高校国防教育体系的构建,要从以下几个方面入手:

一是要开拓国际化视野,引导大学生正确认识当今世界的复杂形势,把握国际局势的发展变化和形势趋势。国防知识是一个涵盖基础应用、内政外交等并重的科学知识体系。在当今一些发达国家的国防教育已经超出了纯军事的范围,目前,我国高校开展国防教育的主要形式为入学军训和军事理论课程学。教材单一,训练内容陈旧,基本上是按照教学大纲进行,难以形成系统化、科学化。以中国国防史、军事理论及国际战略环境等内容为重点,使大学生在谈古论今中培养爱国情怀、增强爱国意识。[10]爱国主义教育是国防教育核心内容,也是素质教育的重要组成部分,要帮助学生正确认识国内外形势,激发学生的爱国主义热情和民族精神,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

二是要立足中国特色,引导大学生正确认识国情和社会主义建设的客观规律,引导大学生争做民族复兴的时代新人。在中国特色社会主义进入新时代的历史阶段,高校国防教育势必更加关注国家安全环境的深刻变化、强国强军的时代要求和新时代党的强军思想等新形势、新战略,不论是教材建设,还是师资队伍建设也好,都要更加贴近时代的要求,培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代国防人才。开展中国革命、建设和改革开放的历史教育,帮助学生了解国史、国情,军史、军情。通过对军事科技、军事智能化发展的教育普及,激发学生的创新精神和努力学好科学知识的拼搏精神。通过改善教学设备和教学环境的改善,最前沿的国防教育知识的讲解,使大学生国防教育成为集技术性、思想性、知识性和为一体的综合性教育,贯穿于整个大学教育的始终,着力培养具有国防观念的人才,积极推进高校国防教育发展。

三是要加强顶层设计,从思想认识、重视程度、管理机制等,认真总结经验,解决存在的问题。虽然国防教育相关法律法规在不断完善健全,并且对高校国防建设作出了明确要求,但由于在实践中缺乏相应的监督机制,使得这些法规没有得到很好的贯彻和执行。根据目前教育部的学科分类,国防教育既不是一门学科,也不属于某一学科分类。在学校方面,学校对大学生军事课的重视程度不够;在学生方面,大学生对国防教育的重要性和必要性认识不足。目前虽有许多高校成立了国防教育教研室,师资队伍建设有了一定的提高,但实际情况是国防教育师资力量不足、师资队伍水平参差的现象依然存在。因此,高校必须切实加强领导,完善国防教育机制,使国防教育课程和活动的开展更有实效性和针对性。

因此加强高校国防教育的研究,构建高校国防教育体系是培育和践行社会主义核心价值观的内在要求,是发展高等教育的潜在要求,是完善高校国防教育的时代要求,是促进大学生综合素质全面发展的基本要求。通过对高校国防教育体系构建的研究能够确定明确高校国防教育的教学目标、教学内容和教学模式,从而更好地在高校开展国防教育,培养大学生的国防观念、忧患意识和爱国意识,使国防建设与教育事业更好地融合,为中国梦强军梦的实现添砖加瓦。

参考文献

[1]中共中央办公厅.关于培育和践行社会主义核心价值观的意见[EB/OL].2013-12-23.[引用日期,2018-04-10]http://www.gov.cn/jrzg/2013-12/23/content_2553019.htm

[2]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[3]安雅丽.高校国防教育与大学生民族精神培养刍议[J].教育与职业,2011(17):47-49.

[4]温静,王树荫.弘扬民族精神以培育社会主义核心价值观[J].中国特色社会主义研究,2013(02):66-70.

[5]谷建国,张春和.论社会主义核心价值观与中国梦的内在联系[J].贵州社会科学,2014(05):27-31.

[6]张华波,邓淑华.红色文化与社会主义核心价值观培育[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2017,29(06):7-14.

[7]袁银传,田亚.培育和践行社会主义核心价值观的基本路径[J].思想理论教育,2014(10):10-14.

[8]罗俊.隐性课程视域下的高校国防教育课程建构研究[J].学校党建与思想教育,2017(14):79-81.

[9]匡列辉.社会主义核心价值观融入思想政治理论课实践教学的“多微模式”[J].思想理论教育导刊,2017(12):107-109.

[10]杨念成,董亮.健全和完善普通高校国防教育体系的思考[J].中国行政管理,2014(08):113-114.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7702.html