SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:来华留学市场已经成为世界留学市场的主要贡献者,并改变着国际留学市场的梯队结构。本文对影响来华留学市场的宏观环境及影响来华留学生信息获取、语言媒介、求学方式、经济开支、毕业后就业等微观层面进行了PEST分析和SWOT分析。结果发现,来华留学市场在吸引留学生方面优势及劣势互为交织,机会与威胁并存,来华留学市场唯有扬长补短、变威胁为机会,才能够顺利实现由大到强的转型之路。

关键词:来华留学;国际比较;PEST分析;SWOT分析;转型推进

本文引用格式:冯承强,等.来华留学市场发展态势的国际比较与转型推进路径[J].教育现代化,2019,6(04):22-24,31.

伴随教育国际化的范围不断扩大,跨国界的国际学生流动将呈现常态化,世界留学市场容量不断扩充。近20年来,来华留学市场呈现出新特点,开始了由大变强的新征程。在此背景下,对来华留学市场所处的阶段和变化特点进行分析,厘清其发展的优势和不足,具有重要的参考价值。

一 近二十年国际留学市场的发展态势

二十世纪后期以来,全球高等教育跨国流动加速,留学生规模快速扩大,国际流动成为高等教育全球化的重要表征。据统计,全球高等教育领域留学人员总量已从20年前的1百万增长至2017年的4.5百万,增长幅度高达450%,而根据联合国的预测,到2025年,全球高校国际生的流动数量将达到8百万人左右,高校学生的跨境流动将成为常态。究其原因,主要集中在三方面:一是主要留学目的国加大对本国高等教育的投资,教育系统的承载力不断提升,进而使得高等教育的受众数量持续扩大;二是各国尤其是新兴经济体居民家庭教育支付能力的日益提高,使更多适龄大学生有机会接受跨国高等教育;三是在经济全球化的大背景下,传统政治、经济和学术环境受到明显冲击,迫使试图保持领先地位的高校推出了多项教育全球化的计划和措施。

二 近二十年世界主要留学目的国的发展及其趋势

据经济合作与发展组织《教育概览》有关数据显示,其成员国的院校录取约90%的国际留学生,而主要留学目的地如美国、英国、德国、法国、澳大利亚则接收了其中70%以上的国际生源。Line Verbik认为2010年之前,世界留学市场划为四个梯队:

本世纪最初十年内,主要的留学目的国仍然是传统英语国家,美英澳是留学市场的主角(Major Players),德法形成中间力量(Middle Powers),日本、加拿大、新西兰是留学市场发展推进(Evolving Destinations),彼时的中国、马来西亚及新加坡等是国际留学市场新兴争夺国(Emerging Contenders)。

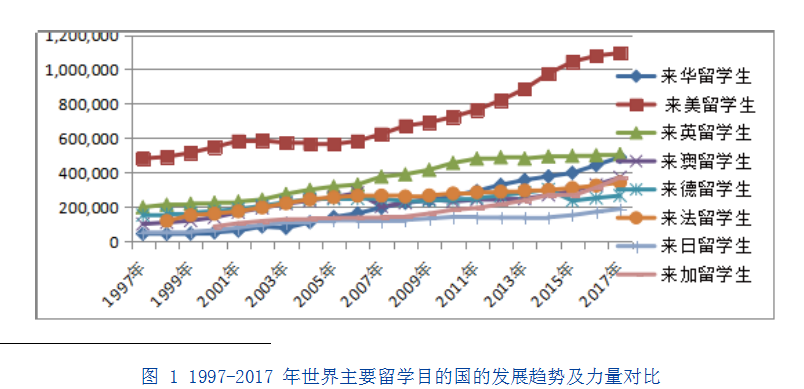

从入境留学生总量变化(图1)可以窥探出2010年以来世界留学市场呈现出新特点:美国留学市场规模持续扩大,且不断拉大与其它主要留学目的国的差距,成为国际留学市场的超级大国;英国入境留学市场发展速度放缓,但整体规模仍远逊于美国;中国入境留学生数量剧增,呈异军突起之势,直追英国,与英国一同成为推动世界留学市场发展的关键贡献者;澳德法加日等传统留学主要目的国留学生数量稳中有增,仍然是国际留学市场中坚力量。

国际留学生从发展中国家流向发达国家的单向流动和发达国家之间的双向流动,这两种趋向符合阿特巴赫的高等教育“中心-边缘”论,即国际留学生基本由边缘国家流向中心国家,且随着经济发展不平衡的加剧,中心对边缘的吸引力不断上升。

三 来华留学市场的变化特点及其影响因素

(一)近二十年来华留学市场的发展阶段

根据1997年-2018年来华留学生规模变化规律,可以发现近二十年来华留学市场发展实现了“追随—赶超—突起”的三个“七年”的阶段跨越。在追随阶段,即1997年-2004年,来华留学市场尚属于新兴争夺者之列,紧跟中坚留学目的国的后面,直至2004年追赶上日本;在赶超阶段,即2005年-2011年,我国入境留学生数量超越日本和加拿大,逐渐与澳大利亚、德国、法国并驾齐驱,从跟跑迈向并跑;在突起阶段,即2012年-2018年,我国来华留学市场突围并一骑绝尘奔向第一梯队,且市场规模已突破50万,和名列第二的英国相当。

(二)基于需求的来华留学的影响因素

从留学需求方的角度来看,国际学生选择出境留学的决策过程,通常包括“筛选目标国家—搜集高校信息--选择课程专业—衡量经济支出—预测就业前景”等五个必要环节,而其中涉及的留学外部宏观环境因素和内部微观运行因素,既影响着国际学生的最终留学抉择,也关乎其未来的留学满意度。第一,当国际学生筛选目标国家时,运用PEST(Politics-Economics-Society-Technology)分析法有助于梳理留学生对目标国家的宏观环境的考量。

留学目的国的外交政策对生源国双边国际关系的影响是留学选择必须要考虑的宏观政治环境因素。基于国际关系将从竞争为主旋律转向以合作为主线的判断,我国大力推动以合作共赢为核心的新型国际关系,现行的以中国为基轴的诸多双边关系是“准新型”国际关系,即竞争仍存,但与合作共赢相比,已处于从属地位。我国当下政治和国际关系语境有利于构建良好的双边关系,营造互利共生的国际留学环境。

然而西方主导建立并维系的带有强权政治色彩的旧型国际关系仍然存在,欧美发达国家凭借国际话语权、规则制定权等优势,在国际合作中要获取对己有利的不均衡利益,重竞争、轻合作的旧型国际关系,将对以合作共赢为特征国际留学市场造成挑战和威胁。

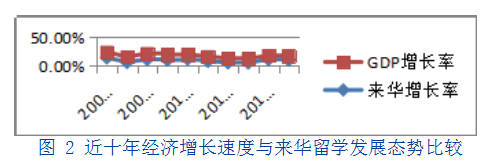

留学目的国家的经济环境和发展态势是影响入境留学选择的重要因素。由图2可知,过去十年我国经济增长速度与来华留学生的增长速度两者变化趋势基本一致。因此,中国不断增强的经济实力和良好的经济发展速度,是来华留学市场快速发展的根本原因。

近年来,地理与文化皆相近的东南亚国家来华留学群体异军突起,为来华留学市场注入活力,但地理阻隔和中西文化认同差距也成为阻碍欧美国际生源的主要社会因素。

在科教环境因素方面,中国的国家创新指数排名从2012年第20位升至2017年第17位,在第二集团(第16-30位)处于领先位置。尽管我国创新能力发展水平大幅超越了其经济发展阶段,但是其与我国留学市场规模和排名的大幅进步无法匹配,显然已经成为制约来华留学的短板。另一方面,我国高等教育综合实力已进入世界第一方阵,2631所高校的在学总规模达到近四千万人,随着我国教育创新资源的持续投入和体制机制改革的不断深入,世界高等教育开始倾听中国声音、融入中国元素,我国的高等教育更具国际吸引力。

第二,在微观技术层面,学术界主要从信息获取、语言媒介、求学方式、经济开支、毕业后就业等方面来衡量国际学生的流动趋势与选择意向。

在信息获取上,有研究表明目标高校的网站是最重要的信息获取来源,但是通过与校方的直接沟通获取的信息对于择校决策价值最大。《来华学生申请意向摸底调查》显示,近3/4的国际学生希望通过网络直接向大学申请,而我国在英文招生网站建设和留学信息互动方面落后于欧美,留学生获取招生信息严重依赖第三方网站,是来华留学市场发展的明显劣势。

在语言媒介上,申请来华留学者集中面临两类问题:一是英文授课的学历课程可选择性不多,二是短期英文授课的学分课程供给不足。关注英文授课学历课程的留学群体主要分布在亚洲及非洲,而欧美及日韩的生源更关注短期英文学分课程(如图3)。在学历课程的授课语言上,有近90%的学生倾向选择英文授课,但是国内开设英文授课课程的高校不足20%,多数没有实现与国外高校的学分互认,超过4/5的高校不能为学生提供从本科到博士的英文授课课程。反观,非英语为母语的OECD国家和经济体大量开设英语学分学历课程,以便于在优势专业和学科上同英语国家争夺国际生源。因此,在采用国际通用语言与世界高等教育的国际接轨、提高我国高等教育国际竞争力和话语权方面,我国高校任重道远。

在留学费用上,与英语国家的留学学费(15-30万/年)相比,来华留学的费用偏低(3-6万/年),对儒家文化圈和周边国家的留学生有很强的吸引力,是来华留学市场做大的显著优势。

国际生源流动模式表明,影响入境留学教育市场的主要因素还包括毕业后签证政策和就业机会。欧美国家针对本国需求较大的STEM学科毕业生一般会给予少则三个月,多达两年的毕业后“学后找工作”PSW签证,赋予毕业留学生在本国居留的必要缓冲时间,方便其在本国创业或申请工作签证,该项签证宽松政策有利于吸引产业短缺或高层次的毕业留学生。而来华留学生在高校学习期间不得就业、经商或从事其他经营性活动,毕业后的签证政策仍在完善中,相较于欧美国家的引智、留智政策,我国的政策限制会降低来华留学市场吸引力。

四 来华留学市场SWOT分析与转型建议

根据影响来华留学市场的宏观、微观因素,用SWOT分析法来厘清来华留学市场的优势、劣势、机会和威胁如图4。

基于以上SWOT分析,为使来华留学市场走出一条健康的由大到强的发展之路,本文提出以下建议:

首先,继续保持我国经济发展的强大动力,补齐科技创新不足的短板,实施创新驱动发展战略,为来华留学市场搭建更宽、更高的牵引平台。“科教融合”既是社会经济发展的新引擎,也是教育改革的新动能。在市场趋势和政策向好的形势下,能否利用好资本、吸引多种社会力量,形成国际教育多元投入格局,将成为来华国际教育做强的关键。

其次,突破旧的“零和博弈”教育竞争观念,实现优质科教资源开放共享,开展互利共赢的国际教育合作。一是坚持“引进来”战略,引进国际先进教育资源,推进先进经验本土化,增强多元文化包容性。二是实施“走出去”战略,输出我国优质教育资源,讲好“中国故事”,打响中国教育国际品牌;三是做好“联起来”建设,通过多边教育政策沟通,建设区域教育共同体,推动高校产学研国际合作,实现资源共享,协同人才培养标准,留学国与生源国的人才培养战略进行“精准对接”,实现双方共赢。

再次,以教育国际化促进“以本为本”的高等教育改革。加强学科交叉与融合,充分挖掘地方特色课程,精准定位国内外学生的时代需求,引进和设置国际课程,努力构建与国际接轨、双向互认的国际教育课程体系和评价标准,提高人才培养的“精准化”和“指向性”,打造我国高教事业的良好国际声誉。

最后,提高对高校的社会化管理水平,制订灵活务实的外国人在华毕业后签证政策,鼓励高水平毕业留学生在华就业和创业,完善高层次留学人才在华永久居民权的标准,更好地促进海外人才的“引智、留智”工作迈向新阶段,让来华留学教育培养更多具有国际视野和国际化竞争力人才。

参考文献

[1]https://www.iie.org/en/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data.

[2]https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data.

[3]教育统计数据(http://www.moe.edu.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2017/).

[4]James-MacEachern,Melissa;Yun,Dongkoo,International Journal of Educational Management[J],v31 n3 p343-363 2017.

[5]Line Verbik,Veronica Lasanowski.International Student Mobility:Patterns and Trends[J],The Observatory on Borderless Higher Education,September,2007.

[6]张舒,杨宝杰,对于初步扩大来华留学生规模的建议及措施[J].教育现代化,2015(6):8-11.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7663.html