SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以科研项目为依托,吸引本科生参与到科学研究过程中,探索科研与教学相融合的新型教学方式。打破传统本科生死记硬背的高电压技术课程学习方式,让学生在科学研究过程中直观地认识和理解相关的理论,培养学生自主学习和创新的能力。在实践中和学生互动,通过学生在科学研究中的实践反馈,思考和改进教学方式。

关键词:科学研究;高电压技术;本科生

2017年教育部、财政部和国家发展改革委印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》与同年公布的“双一流”建设高校名单,将全国高校对学科建设和科学研究的重视推向了一个顶峰[1]。大学中“重科研、轻教学”的现象越发严重,大学内部教学与科研活动的矛盾逐渐白热化。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中指出,要提高人才培养质量,支持学生参与科学研究,着力培养高素质专门人才和拔尖创新人才;强化实践教学环节,充分调动学生积极性和主动性,提升科学研究水平[2]。任何大学都应当以培养人才为主要任务,如何整合教学和科研,共同支撑创新人才培养,是当前高校亟待解决的主要问题[3,4]。

针对目前高校里“教学、科研两张皮”的问题,探索教学促进科研,科研反哺教学的操作方式,实现二者互助共赢,这是新时代“双一流”建设的必要选择途径。本文基于电气工程的核心专业课程“高电压技术”的重要知识点,以“纳米改性绝缘介质的制备和改性机理”课题为背景支撑,选取部分本科生参与到科学研究小组,使得学生在科学研究过程中使用和巩固所学知识;与此同时,专业教师基于学生在使用知识过程中出现的问题调整教学内容、改进教学方法,探索学用互助的科研反哺教学的实践方式。

一高电压课堂教学中存在的问题

高电压技术作为电气工程专业的专业必修课之一,实践性极强。电力系统中电力设备的绝缘设计、运行检测和检修维护工作都需用到高电压技术的相关内容。根据笔者以往的教学经验和同事之间的教学心得,高电压技术课程的主要教学难点包括:一是知识面广、知识点多。高电压技术包含了高电压绝缘、高电压试验和电力系统三部分内容,各部分的逻辑联系不明显,以至于学生学习过程中难以抓住重点;二是部分理论知识相对比较抽象,如绝缘理论部分,与电气工程专业其他以网络和系统为对象的课程不同,其内容更偏向于材料和物理,学生对该部分内容以背诵为主,无法深刻理解理论背后的物理意义和应用实践;三是由于学生长期脱离实践,仅靠书本和ppt上的少量图片来认识电力设备以及绝缘材料的应用,理论与实践脱离;且学生接受知识的过程处于被动学习的状态,鲜有积极去了解和掌握这些研究对象的特性,缺乏主动学习的过程。传统教学方式通常采用专业教师利用PPT讲解知识点;学生被动地听课,考前突击背诵,考试结束后不久便几乎遗忘殆尽。学生将这门课程理解为理工科专业的“文科”课程,靠考前“背诵”相关知识点来通过考试,难以将所学的知识与生产实际问题相联系,与人才培养的目的相违背。

二高电压技术课程知识点和研究课题的相关性

“高电压技术”是电气工程专业的专业必修课,涵盖了电介质的介电现象与击穿理论,电力设备的绝缘与耐压试验,和电力系统过电压三部分教学内容[5]。电介质的介电现象和击穿理论能够帮助学生了解基本的电力设备中气体、液体和固体工程电介质的基本特性以及在现场运行过程中收到电、热、辐射等外界应力下性能变化的原因和机理。电力设备的绝缘和耐压试验帮助学生了解测试和分析材料以及电力设备性能的基本方法。电力系统过电压包括输电线路和变电站防雷技术,电力系统过电压产生机制和防范措施,帮助学生理解电力系统中过电压的来源以及抑制措施。

“纳米改性绝缘介质的制备和改性机理”课题涉及对具体绝缘材料的基本认识、电介质的基本介电和绝缘特性的测量方法、纳米改性改性前后材料特性测试结果的分析和讨论等内容是对高电压技术课程中高电压绝缘理论和试验技术的全面应用,能够体现学生对课堂教学内容的理解情况,并能使学生在实践中学习和运用,帮助老师改进教学内容和教学方式,实现科研反哺教学的目的。

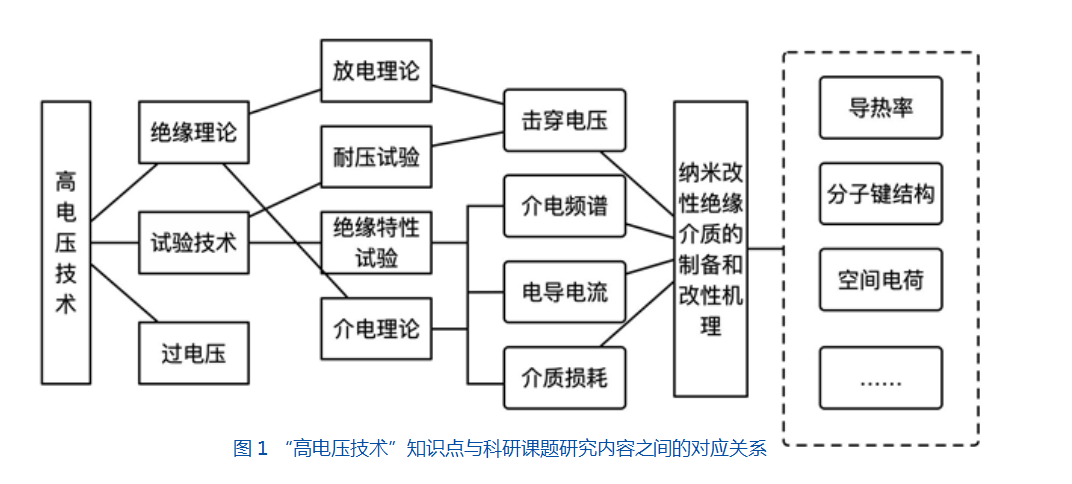

图1为“高电压技术”知识结构框架与“纳米改性绝缘介质的制备和改性机理”课题中研究内容的关系映射图。课题包含纳米粒子合成、绝缘材料的改性、基本绝缘性能和介电特性测试、基于测试结果的机理分析等主要内容。其中基本绝缘性能和介电特性测试包括测量改性前后绝缘材料的击穿电压、介电频谱、电导电流、介质损耗、导热率等关键性能参数。只有掌握高电压试验技术,才能搭建基本的耐压电路对绝缘试品进行耐压测试,运用放电理论的相关知识,结合其他实验结果,分析和解释改性前后击穿电压变化的原因;只有掌握介电常数的基本极化理论,才能分析纳米改性前后的介电谱和材料极化的对应关系;只有理解电介质的电导理论和测量方法,才能正确区分试品表面电导和体积电导,分析电导电流测试过程中的电流衰减现象。显然,在研究过程中并不是孤立地运用“高电压技术”中的相关知识,而是需要学生全面将电介质在电场作用下的介电和电导现象充分理解,并且在此基础上自主学习,深化理论认知,从而训练学生灵活学习和使用高阶知识的能力,也对教师选取具体案例分析理论联系实际的授课提出了更高要求。

三“科研反哺教学”的实践

(一)研究背景认识和学生遴选

在学生开始研究课题前,首先对课题的研究对象即绝缘油、交联聚乙烯、聚酰亚胺等电介质材料以及其运用场合应该有最基本的认识。绝缘油是油浸式电力设备特别是电力变压器的主要内绝缘,主要起到绝缘和散热双重作用。在电力设备的运行过程中,由于外界入侵以及材料本身老化会在油中引入的水分是降低变压器油绝缘性能的重要影响因素。而交联聚乙烯和聚酰亚胺等固体绝缘材料主要用在电缆和电机绝缘中,其导热性和绝缘性会直接影响电力设备的尺寸和安全稳定性,且这些聚合物绝缘材料在运行过程中容易因为局部放电和老化而性能劣化。对于学生来说,利用纳米粒子改性传统电介质是一种新型材料,它是指将具有纳米结构的填料添加到传统介质中使得其性能由于纳米级别上的改变而表现得与众不同。一般而言,在分散均匀的情况下,纳米填料的引入对于电介质材料性能的提升可有效提高纳米电介质的自由体积,导致介电常数降低;可使传统电介质材料的交流与直流击穿强度得到提高;可显著提高电介质的长期老化性能与耐电晕性能;可有效抑制电介质材料内部的空间电荷等[6]。

故在实践初,教师结合“高电压技术”绪论内容“电力系统中电力设备及其绝缘结构导论”中,介绍电力设备结构的同时引入学科的最新研究进展,使学生总体了解纳米改性应用的研究背景和应用前景的相关知识。并将部分研制成功的试品和基本的试验结果带到课堂上,吸引学生的兴趣和关注。采取背景调研和作业的方式,考核和选拔部分真正对课题有兴趣并具有良好的学习和科研习惯的同学参与课题。

(二)电介质的局部放电和耐压试验

试验对象包含了液体和固体两种形态的电介质,对应的放电理论和放电现象各有不同。学生通过学习“高电压技术”中的气、液和固体电介质的放电理论,掌握基本的电离、电子崩和流注的概念,并在此基础上了解液体电介质的小桥理论和固体电介质的电、热和电化学击穿理论以及影响因素。学生仅限需要掌握其基本原理,更应了解其工程试验方法。通过学习电力设备的耐压试验内容,掌握高压试验的基本接线方法和测试手段。并由老师提供相应的工程试验标准如GB/T 1408-2006、GB/T 7354-2003和GB/T 507-2002等,分别搭建固体和液体局部放电和耐压试验的测试平台,使学生建立理论知识和工程运用之间的联系。得到测试结果之后,引导学生运用基本的统计学理论对结果数据进行总结和分析。并通过其他文献的阅读,对纳米粒子对改性前后绝缘性能的改性的机理提出创新性的解释。教师通过将科研前期积累的新理论渗透其中,学生不仅能更好地理解传统电介质放电理论,并且建立了相关知识之间的链接,即在学习课本理论的过程当中,不再单纯的将各知识点进行背诵,而是会在理解知识点的同时,对知识进行思维发散,并实现工程运用,最终导致学生对知识具有更为深刻的认识。

(三)电介质的介电性能测试

电介质的介电性能分析是电气工程专业的人在电力设备绝缘设计和故障诊断过程中必备的基础技能。“高电压技术”中对电介质的三大介电性能的基本测量原理进行了简单的介绍。但是课本上的知识相对比较抽象,只有和实践相结合,才能使学生真正掌握。且在科研过程中,通常采用信息量更加丰富的电导电流和介电谱等手段来替代工程上简单的电导率和介电常数。因而课程不应局限于书本传统理论,要注重培养学生掌握新技术新方法,并用应用分析方法解决具体问题的能力。

学生参与老师的课题进行科学研究,了解最新技术的同时还能完成知识和实践相结合。测量仪器在学生眼里不再仅仅是一张原理图,而是其结构组成呈现在学生眼前的实物;测量结束后需要学生基于所学知识对测得的数据进行作图分析和标定,得到纳米改性前后样品的介电特性;在分析数据结果的过程中,教师引导学生联系“高电压技术”中不同极化形式的特点以及外界和杂质等影响因素对极化和电导的影响,使学生更好的了解利用介电特性的变化来评价电介质的性能,加强学生对所学知识点之间关联性的理解。

四总结

本科阶段学生参与教师的科学研究,对学生而言是将课堂所学知识进行实际和综合运用的过程。通过实践深化和巩固所学知识,知识就不再是平面的和枯燥的书面知识,为今后学生的工作和科研打下基础。另一方面教师可以通过科研过程检验教学效果,根据学生在实践过程中出现的问题,进一步完善教学内容、改进教学方法。最终实现科研反哺教学、教学促科研。

参考文献

[1]周光礼,“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设[J].教育研究.2016,436(5):72-76

[2]国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)[EB/OL].(2010-03-01)[2014-11-28].http://www.china.com.cn/policy/txt/2010-03/01/content_19492625_3.htm

[3]周光礼,姜嘉乐,王孙禺,陆国栋.高校科研的教育性——科教融合困境与公共政策调整[J].高校科研的教育性.2018,(1):88-94

[4]周光礼.高校人才培养模式创新的深层次探索[J].中国高等教育,2012(10):23-25.

[5]赵智大.高电压技术[M].3版.北京:中国电力出版社,2013.

[6]张秀敏,蒲孝文,李康,张亚萍.纳米电介质研究与应用新进展[J].绝缘材料,2015,48(10):1-9.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7363.html