SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:为响应教育部关于“积极推动使用英语等外语进行公共课和专业课的教学”的号召,本文构建以科学研究为导向的双语教学模式,突出双语在专业自主发展课程《高等分析化学》中所起的媒介作用。通过对教学内容、教学方法和考核评价等方面的改革与实践,充分发挥学生的主观能动性,实现教学与科研的融合,加深学生对相关专业知识的理解,激发学生创新能力的同时提升英语的综合运用能力,最终达到培养具有国际化视野的复合型创新人才的目的。

关键词:高等分析化学;双语教学;实践教学;教学方法

本文引用格式:李卉卉,等.科学研究为导向的《高等分析化学》双语教学模式探索[J].教育现代化,2019,6(16):88-91,98.

Exploration of Bilingual Educational Mode for Advanced Analytical Chemistry Guided by Scientific Research

LI Hui-hui,FU Heng-qing,YANG Peng-fei,YANG Yang

(National and Local Joint Engineering Research Center of Biomedical Functional Materials,Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials,School of Chemistry and Materials Science,Nanjing Normal University,Nanjing)

Abstract:In response to the requirement of the ministry of education on“actively promoting the use of English and other foreign languages for the teaching of public and professional courses”,this paper constructs a science-research-oriented bilingual teaching model,highlighting the media role of bilingualism in the self-development course“Advanced analytical chemistry”.Based on the reform and practice of teaching content,teaching method and evaluation,students’subjective initiativeplays an important role in the course.Teaching and research is fused together.Students’understanding of the relevant professional knowledge is deepened,and their innovative ability and raise their comprehensive ability in using English are inspired.Eventually,we could reach to train interdisciplinary talents with international vision.

Key words:Advanced analytical chemistry;Bilingual education;Practical teaching;Teaching method

双语教学是教育部提倡的本科教学的重要环节。教育部财政部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高[2007]1号)中强调:“要提高双语教学课程的质量,继续扩大双语教学课程的数量,积极鼓励高等学校在本科教学领域开展国际交流与合作”;并提出“鼓励和支持校内及聘请国内外著名专家学者和高水平专业人才承担教学任务和开设讲座,推动双语教学课程建设,探索有效的教学方法和模式,切实提高大学生的专业英语水平和直接使用英语从事科研的能力”。因此,我们需要将国际先进教学理念与教学方法引入课堂,建设符合中国实际的、具有一定示范性和借鉴意义的双语课程教学模式,培养高素质、创新性的具有国际竞争能力的人才。[1]

一《高等分析化学》课程概况

《高等分析化学》是近年来众多高校普遍开设的一门专业自主发展课程,多在化学化工专业高年级阶段开设,旨在讲授《分析化学》、《仪器分析》等学科基础课程中所未涉及,但在分析化学前沿领域的新方法和新技术。[2]《高等分析化学》体现了理论知识与实际应用的密切结合,具有很强的实用性。因此,该课程内容应体现现代分析化学发展的前沿和方向,学习现代分析技术对于学生综合素质的培养与提高起着非常重要的作用。现代分析化学不仅专业性很强,而且在国际学术界发展更新很快,从发展趋势看,以不断提高测定方法灵敏度,加强仪器的联用和计算机化,与生命、材料、能源及环境等领域发挥重要作用为主。[3,4]因此,强化分析化学的基础知识,提高学生的专业英语水平,培养学生紧跟学科前沿以及创新研究的能力显得尤为重要。采用双语教学有利于帮助学生在熟练掌握专业基础知识的同时,能够跟踪分析化学的发展现状,更好的学习国外的新技术和新方法,同时能够促进学生将单纯的英语教学跟专业知识有效结合,提高科技英语的能力,为培养复合型人才提供途径。[5,6]

目前,我国正在大力推广双语教学,旨在让学生全面了解学科构架的同时,专业英语水平也能够得到提升,同时让学生形成英文思维的习惯。实践双语教学将有助于我国培养大量具有国际化视野的专业和外语能力兼备的复合型人才。采用双语教学的目的在于引导学生直接查阅英文文献和资料,使英语作为语言工具在教学中的作用日益突出,这也从侧面培养了学生的科研兴趣和能力,以便更好的接受研究生教育。[7]在教学过程中采用的是英文课本或者讲义,授课以英文为主,但是不排除中文。这样的教学模式让我们直接使用一流的英文教材和前沿科学研究成果,养成英文阅读的习惯,积累本专业的英文词汇,以后跨入研究生教育能更顺畅的翻看文献,节省了大量的适应和学习时间。

目前,在高等学校开展《高等分析化学》双语教学尚存在诸多问题亟待解决。首先,现有课程教学具有“内容多、学时少、难度大”的特点。且在教学过程中发现《高等分析化学》合适可供使用的中文教材少之又少,目前只有李建平编写冶金工业出版社出版的《高等分析化学》(2007年)和江晓光编写辽宁教育出版社出版的《现代分析化学高等分析化学》(1991年),而英文教材则内容纷繁复杂,价格昂贵。其次,双语教学模式与教学方法的选择一直是双语教学过程中探究的重点和难点。单一的教学模式,加上学生极少有机会接触国际交流的学术活动,缺乏感性认识,无法调动学习积极性,会导致双语教学流于形式,或者脱离了知识传递的根本目标,语言障碍导致学生不能有效的掌握《高等分析化学》的基础知识。此外,双语教学对授课教师提出了更高的要求,在具备专业知识的同时,需兼顾相应的专业英语水平,同时教学工作量也会大大增加。尤其要做到善于沟通,使学生充分了解双语教学的目的和意义,激发学生对双语教学的兴趣。总之,双语教学不能影响课堂内容本身的吸收效果,但又不能完全弃置汉语于不顾,特别是在双语教学开设初期,学生难免会存在由于语言障碍引起的无法掌握课堂基本内容、无法正确表达思想等问题,这要求教师采用汉、英双语相结合的方法,授课速度慢一些,适当标注一些单词,降低语言理解难度,激发学生对双语教学的兴趣。与双语教学相关的一系列问题已经成为我国高等教育进一步融入国际学术氛围过程中面对的非常矛盾的问题,的确值得思考与讨论。

二 科学研究为导向的双语教学模式在《高等分析化学》教学中的应用

《高等分析化学》这门课程最显著的特点便是“新”,近十年来分析仪器种类越来越多,研究和应用也越来越广泛。随着仪器的不断更新换代,可想而知教材的内容已经严重滞后于时代的发展,学生无法掌握现代分析化学的进展,也不利于高校创新型人才的培养。[8]但是如果盲目的引进国外教材而忽略了相适应的教学方法改革,将不利于学生对基础知识的理解、基本实验技能的掌握。这就要求教师要跳出教材范围的局限,从学生的兴趣和需要出发,紧跟国内外分析化学最新的研究成果。对于自主发展课程《高等分析化学》的双语教学,首先应考虑到学生的专业特点和外语水平,遵循“从少到多,从易到难,循序渐近”的原则,做到既系统又灵活多样地设置双语课程的教学内容和模式。经过我们多年的教学实践发现,采用以科学研究为导向的双语教学模式,不仅能够加深学生对相关理论知识的理解,同时能够提升专业英语的综合运用能力,对培养兼具专业知识和国际素养的复合性人才效果显著。

(一)教学内容

双语教学的教材是当前必须解决的首要问题。我们鼓励引进优秀的外文原版教材,学生不仅能够学会用原汁原味的科技英语表述专业内容,还能够及时了解和掌握国外的先进理论、思维研究方式及最新研究动态。但是中西方教材在编写思维方式上差异较大。原版英文教材多采用演绎的方法安排教学内容,有利于激发学生发散性思维方式,但不符合中国学生的阅读习惯,且专业术语太多,信息量较大,学生理解比较困难。英语在双语教学中应作为一种教学语言而不是语言教学。《高等分析化学》双语课程的专业难度要与母语教学相同或相近,不能因为进行双语教学而降低了对专业知识的要求,语言的使用比例应在保证专业教学质量的前提下,尽可能多使用英语。因此,对于在教学过程中出现的两个难点——专业难点和语言难点,教学中要处理好它们的关系。

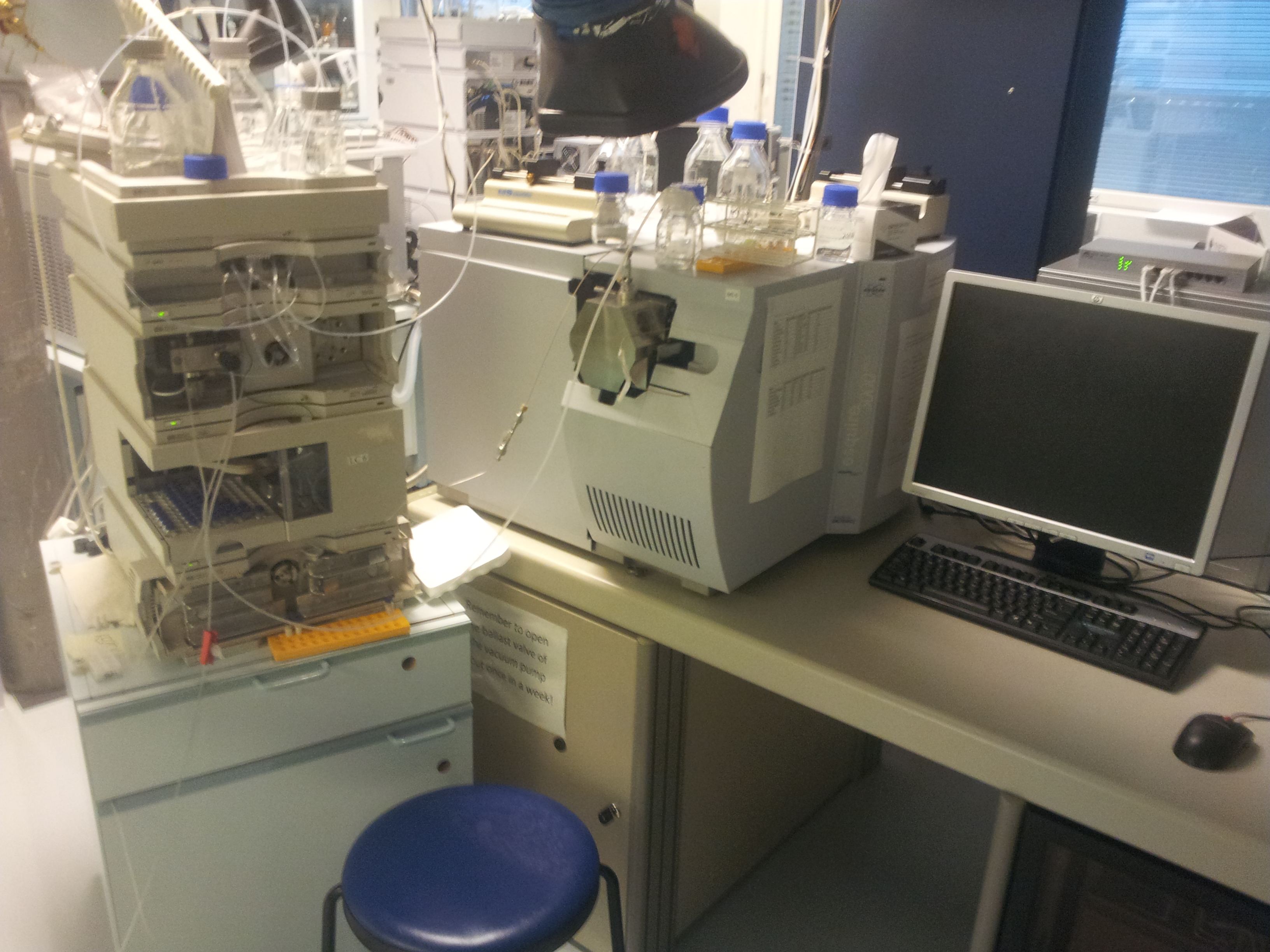

基于这种考虑,我们选择对双语教材和相关科技文献进行整合,为学生提供详细的学习大纲,对重点内容提供中文讲义。我们以英文教材Modern Analytical Chemistry(McGraw-Hill Companies)作为双语教学的主要教材。该教材是加拿大英属哥伦比亚大学化学系本科生《分析化学》课程的指导教材,全面涵盖了现代分析化学的经典理论和方法,图文并茂,特色鲜明,可以激发学习兴趣,拓展科学思维。本书分为十五章,内容较多,其中部分章节在

《分析化学》和《仪器分析》专业学位课中已涉及,因此教师结合教学大纲对课程内容进行了适量调整与压缩。同时本着“由浅到深、循序渐进”的原则,先在预习资料和授课的多媒体课件中逐步引入双语的专业词汇,待学生语言能力有一定提高后,再逐渐向全英语教材过渡。在此基础上,教师还应根据专业特点组织教学内容,同时考虑到原版教材价格昂贵,可以根据需要,通过复印或者节选部分外文原版教材内容,编写外文讲义。

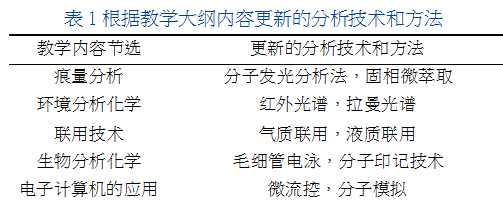

为了将《高等分析化学》的理论知识与实践应用相结合,依据教学大纲,不断调整教学内容,对基本理论知识进行精炼重组。如表1所示,我们选取一系列典型的现代分析技术和方法整合到相关章节的教学内容中,让学生既能够加深对基本知识体系的理解,又能及时接触到分析化学的前沿。[9]

教学内容节选 更新的分析技术和方法痕量分析 分子发光分析法,固相微萃取环境分析化学 红外光谱,拉曼光谱联用技术 气质联用,液质联用生物分析化学 毛细管电泳,分子印记技术电子计算机的应用 微流控,分子模拟

以科学研究为导向的双语课教学是将传统的教师授课与学生的课堂实践相结合。教师在有限的授课时间内,抓重点、难点内容进行授课,尤其是传授给学生本学科的科学思维方法,使学生建立起分析化学基本知识结构体系。[10]课堂实践环节,将学生分成几个小组,每组三到四人,授课教师提前给出多个与本章节内容相关的课题,每组选择一个课题,从英文文献的调研和阅读入手,共同学习制作英文PPT,选一名同学在课堂上做报告,全班进行课堂讨论。从科学研究的角度让学生体会到双语教学的重点在于先读懂,然后会写,最后达到能用英语交流的能力。

(二)教学方法

以科学研究为导向的双语教学模式难度较大,不仅要求教师有丰富的双语教学和课程教学的经验,做好学生的引导者,资源的提供者,以及共同学习的陪伴者;同时对学生的英语和科研能力也是一个挑战。因此,在教学过程中,教师应根据授课内容的深浅和要求来制订切实可行的教学方法。在国外有关双语教育(Bilingual Education)的理论看来,双语教育分为三种类型:(1)“浸润式”(Immersion Programme),即教师在课堂中完全用外语上课,一般应用在双语教学开展得较为成熟的后期,其目的主要是让学生学会用外语来思考并解答问题,用外语表达自己对于学科问题的看法和理解;(2)“维持式”(Maintenance Bilingual Education),即学生一开始用母语,然后渐渐转为部分科目使用外语,而其他科目仍使用母语;(3)“过渡式”(Transitional Bilingual Education),即教师先完全使用母语或部分母语授课,然后过渡到用全外语授课。[11]

《高等分析化学》既是《分析化学》的深化和延续,又是后续《仪器分析》等重要课程的铺垫和基础,对专业知识学习的完整性和系统性起到非常重要的作用。该阶段的学生已具备一定的专业基础知识,此时进行双语教学更容易接受。此外,考虑到自主发展课程不同于专业基础课程,它在传授给学生书本知识的同时,更应当注意培养学生自主学习新知识的能力和方法,使得他们在今后的学习或工作中能够自行获取不断更新的知识。因此,我们选择将“维持式”和“过渡式”相结合,采用三阶段式的教学模式。

第一阶段:渗透模式。这一阶段是双语学习的初级阶段,此阶段双语教学的主要目的是为学生提供一些在课堂上接触专业英语的机会,让学生从感官上感知英语,不要求学生会说,只要知道意思即可。主要针对课程初期关于样品预处理和痕量分析的原理部分,这一阶段的语言输入一般是以母语为主,适当渗透英语,降低语言带来的理解难度,减少学生的畏惧感。逐步增加专业词汇的渗透,但以不影响学科教学进度为前提,以扩大学生的专业词汇为主要目的。

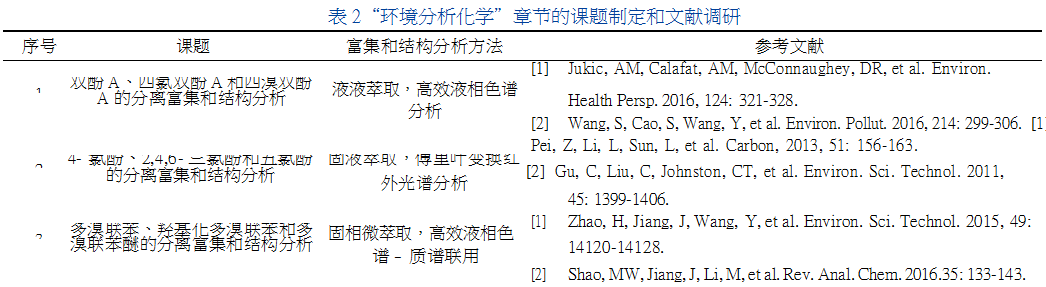

第二阶段:过渡模式。这一阶段是双语教学的中级阶段,目的主要是让学生学会如何用英语来正确理解专业知识。教师利用汉语和英语相结合,将讲授的主体内容有机地整合起来,不分主次,交替使用,互为主体。语言输入要尽量以简单句为好,避免使用长句子或是句型结构复杂的表达方式,尽量使语言生活化,语言输入量接近学生当时的英语水平。同时引入课堂实践环节,结合相应章节内容制定研究课题。[12]以环境分析化学这一章为例,学生通过前期学习已掌握样品萃取和结构鉴定的基本原理及分析方法,该阶段可针对课题“环境中有机污染物的富集与结构分析”,选取不同种类的环境污染物为研究对象,如双酚类、氯酚类、多溴联苯类等,如表2所示。让学生带着问题去学习和熟悉获取文献资料的途径,根据需要查阅最新文献,根据不同有机污染物的特点,来寻找与其相适应的分析方法。

第三阶段:浸润模式。这一阶段是双语学习的高级阶段,目的主要是让学生学会用英语来思考并解答问题,用英语表达自己对于学科问题的看法和理解。学生在这一阶段将所学知识和文献调研的结果整理成英文PPT,并进行课堂讨论交流。课后要求学生撰写科研小论文,完成“课题选择-查阅文献-开展研究-收集数据-撰写论文”这一完整的科学实践过程,帮助学生在学习中形成英语思维的能力,提高学生的英语综合能力。

双语教学模式中的这三个阶段所花费的时间不是均等的,应根据教师的整体素质和学生的接受程度而定。一般来说,“渗透、过渡、浸润”的阶段式双语教学模式应该尽快由第一阶段、第二阶段向第三阶段过渡,否则学生在课堂上容易形成依赖的心理,不利于英语语言的接受和表达,也会阻碍学生英语能力的提高。以科学研究为导向开展双语教学,旨在将专业英语和表述方式原汁原味的体现在《高等分析化学》的教学内容中,促进学生对专业知识的精准把握和科学思维的培养。通过这样循序渐进的双语教学模式,绝大多数学生感觉个人的英语学习能力和团队协作能力都得到了提升。

(三)考核评价

合理的课程考核方式可以促进学生的学习,也是双语教学的重要组成部分。在双语教学考题设计方面,应遵循双语教学不应该以牺牲学科教学质量为代价的原则;试卷中应配备一定比例的英文专业试题,包含必要的翻译部分,重点考察学生对知识点和英文阅读能力的把握;在测试题型的难度上,可采取从客观题到主观题逐步过渡的方式,让学生有一个适应阶段;笔试成绩占总成绩的50%。同时采用将考核方式与平时的学习过程相结合的评定方法。双语教学尤其侧重学生在平时的参与,对学生课堂与教师互动的积极性以及作业的完成质量要给予适当的评价,并计入平时成绩,占总成绩的10%。

学生平时在课堂实践中的表现、质量和水平都计入总成绩,同时加入学生互评机制,以小组为单位相互打分,这样可以提高双语教学中学生的参与度和积极性,这部分占总成绩的20%。鼓励学生课后要加强预习和阅读训练,培养学生阅读能力,充分利用作业培养学生用英语回答问题的能力。同时我们还借鉴了国外高校对学生的考核方式,平时布置一些难度适中、有针对性的英文习题和一定量的阅读内容,根据学生的实际水平,鼓励学生用英文解答习题,因此占总成绩的10%。此外,鼓励学生主动学习,比如可以让学生对每个章节所学知识进行英文总结,既可以锻炼梳理知识的能力,又可以提高英文写作能力,这部分占总成绩的10%。采用多元化的考核体系兼顾了学生的日常教学表现和期末考察情况,能最大程度的反应学生对《高等分析化学》的掌握和运用程度。

三 结语

以科学研究为导向的《高等分析化学》双语教学模式主要是突出学生的自我能动性,课堂实践与学生互评给学生提供了自主学习的灵活空间,吸引学生能主动的进行学习。这一模式区别于传统的以“教为主导”的教学模式,通过自我的探索激发实现“教为主导”和“学为主体”的统一。课堂讲授时,采用双语教学,辅以多媒体等多种教学手段,授课中应注重与学生之间的互动交流,充分调动学生的学习积极性,达到较理想的教学效果。充分运用英语这一媒介,提高学生的专业英语实践水平,培养学生能够有效的在信息化时代获取前沿的分析化学专业知识和方法。

参考文献

[1]蔡桂鑫,文静.基于拔尖人才培养的研讨式有机化学双语课教学模式的初步构建与实施[J].西南师范大学学报(自然科学版),2016,41(3):207-210.

[2]李恒业.高校分析化学教学与科研的关系探讨[J].教育教学论坛,2017,(42):209-210.

[3]李卉卉,张士伟,海锦慧,等.面向应用型人才培养的仪器分析实验教学改革,化学教育,2015,36(16):40-43.

[4]贾长英,张晓娟,张丹阳.现代仪器分析及其教学改革[J].化工高等教育,2007(2):45-47.

[5]雷英杰,分析化学双语教学方法的探索[J].化工高等教育,2007(1):82-83+55.

[6]欧阳瑞镯,常海洲,曲松,等.分析化学双语教学中创新性和国际性素质培养[J].广州化工,2016,44(15):228-230.

[7]龚克.教学与科研结合是成功育人之道[J].中国高等教育,2007,(12):64.

[8]柯从玉,孙妩娟,郑莉,等.高等分析化学课程教学探索与实践[J].大学化学,2012,27(1):34-37.

[9]薛冰纯,吴雅琴,刘二保.比较法在“仪器分析”课堂教学中的应用[J].化学教育,2015,36(10):22-24.

[10]邹晓川,王智武,王贵凤,等.新建本科院校仪器分析教学的改革与探索[J].化学教育,2014,35(18):18-21.

[11]潘家祯,“双语教学”的内涵及其思考[J].化工高等教育,2003(3):48-51.

[12]干宁,栾倩.新型能力框架下高等分析化学研究生课程的构建[J].大学化学,2017,32(5):11-16.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8419.html