SCI论文(www.lunwensci.com):

[摘 要] 一流大学本科生批判性思维能力水平及其增值高于非一流大学。一流大学的本科生批判性思维能力具有“入门时”与“出门时”的双重优势。一流大学本科教育对学生批判性思维能力产生增值的影响更大且一流大学A 类比B 类的影响要大。推进和实施一流大学的一流本科教育,应着重培养和提高大学生批判性思维能力,一流大学有条件有能力在培养本科生批判性思维能力上发挥主体作用,本科生批判性思维能力培养成效应列入一流大学的绩效评价指标体系。

[关键词] 一流大学;本科生;批判性思维能力

[作者简介] 张青根,华中科技大学教育科学研究院博士后;沈红,华中科技大学教育科学研究院教授 (武汉 430074)

一流本科教育是一流大学建设的核心任务和重要基础。批判性思维能力是创新创造的必要条件,是创业成功的必要条件。大学生的批判性思维能力水平及其增值程度是检验一流大学本科教育质量的重要维度。

一、相关研究简述

(一)批判性思维的内涵及能力测试工具

批判性思维概念最早是由美国哲学家杜威(Dewey,J.)在《我们怎样思考》一书中提出的。[1]但在其后,在关于批判性思维的概念上出现了诸多争论,不同学者从不同学科、不同关注点、不同方法等多维度来定义批判性思维。[2]目前,应用最为广泛的定义是范西昂(Facione,P.)经由德尔菲法得出的有关批判性思维的概念,“有目的的、自律性的判断,通过这种判断得到针对它所依据的那些证据性、观念性、方法性、标准型或情境性思考的阐述、分析、评估、推导以及解释”[3]。研究者也格外关注批判性思维的行为过程,构建批判性思维的要素图或行动框架,试图告知人们如何运用批判性思维的核心技能和态度在合适的时间批判性地思考某个问题、假设或观点。最具代表性的是简尼塞克(Jenicek, M.)和希契柯克(Hitchcock,D.)的研究,他们将批判性思维分解为七个要素:问题识别与分析、澄清意义、搜集证据、评估证据、推导结论、考虑其他相关信息、综合判断。[4]其核心思想是,批判性思维超越了单一论证的维度, 它包含对证据本身的批判性评估,其中具有创造成分。批判性思维是教育和培训的产物,能被习得也能被传授,且可被客观测试。[5]如此, 个人或第三方机构开发的批判性思维能力测评工具应运而生。比较有影响的有康奈尔批判性思维测试、[6]加利福尼亚批判性思维技能测试和倾向量表、[7]ETS 水平轮廓测试、[8] 大学学业水平评估考试、[9]大学学习评估考试、[10]中国本科生能力测评[11]等,其共同特点是将批判性思维作为核心的通用能力进行标准化评估。

(二)大学生批判性思维能力水平的组间差异及影响因素

借助上述批判性思维能力测评工具,一些研究从院校的层次、类型、规模与地理位置,学生的学科、专业、年级、种族、大学前成长经历等角度,分析大学生的批判性思维能力的组间差异。例如,引入院校对学生选拔性的变量后发现,高选拔性的文理学院的学生比研究型大学、地方性学院的学生,在批判性思维能力上均显著高出 0.13 个标准差。[12]位于郊区或小城镇的大学的学生的批判性思维能力显著高于位于大都市的大学的学生的批判性思维能力;院校规模与其学生的批判性思维能力得分呈中等强度的正相关。[13]在批判性思维能力得分上:研究型大学学生显著高于地方本科大学学生且年级和学科差异显著。[14]研究者们还探讨了大学生批判性思维能力发展之所以存在差异的影响机制。有学者探讨了种族、性别、年龄、学术动机、工作责任感、所在院校的不同的学生的批判性思维能力均分、课程作业的类型等因素对批判性思维能力发展的影响。[15]有学者从认识论信念视角的分析发现,学校、年级和自我发展阶段等特征显著影响批判性思维的发展。[16]有学者认为,教师是否平等且公平地对待每一个学生、学生是否有开放的渠道和教师交流、能否迅速获取针对学业的有益反馈、能否清晰地理解项目的规则和政策、是否被要求去尝试从其他方法、课程中寻求论据等因素,均会影响学生批判性思维的养成。[17]

(三)大学生批判性思维能力的增值评估

不少的研究基于横截面或追踪调查数据,利用实验或准实验的设计来测度和评估大学生批判性思维能力增值,并揭示其增值的来源。

其一,测度某一时段大学生批判性思维能力的增值幅度。第一年大学学习经历可以提高 0.11 个标准差。[18]两年和四年的大学就读经历分别可提高 0.18、0.47 个标准差。[19]有学者基于大量实证研究论文的元分析发现,将近 63% ~90% 的批判性思维能力的变化发生在大二学年,在批判性思维能力及批判性思维能力倾向上,高年级学生比新生均高出0.5 个标准差。[20]

其二,分析某项特定活动对大学生批判性思维能力增值幅度的影响,如参与一学期批判性思维课程学习、参与多元化课程学习、参与俱乐部或其他类型社团活动可分别提高0.3、0.14、0.14 个标准差。[21]也有研究发现,有六类教师(给学生布置具有挑战性的任务、与学生开展与课程相关的互动、在课堂上使用合作学习技术、强调高阶认知活动、强调教育活动、在良好校园风气或校园文化中工作) 的教学实践对学生批判性思维能力增值的影响较大。[22]

其三,分析学校教育对大学生批判性思维能力增值的净影响:在控制其他变量条件下,两年制社区学院的教育可以提高学生0.34 个标准差的批判性思维能力。[23]在控制了学术能力、高中阶段 GPA、教育期望、人口统计学特征等变量后,接受了一年的大学教育的学生的批判性思维能力比那些未进入大学的高中毕业生的批判性思维能力显著高出0.44个标准差。[24]在控制了大学前批判性思维能力水平、学术动机、种族、性别、工作责任感、社会经济地位、校园居住情况、课程作业类型、教学质量等变量后,课程学习的学时数对第三学年末大学生批判性思维能力得分有显著正向影响。[25]

综上,从批判性思维的概念、要素及测试工具的开发,到应用测试工具来评估大学生批判性思维能力水平及其增值,研究者们开展了大量的研究,为后续工作奠定了基础。本研究遵循前述范西昂经由专家法得出的批判性思维能力定义,将利用本土化的批判性思维能力测评工具,对全国本科生批判性思维能力进行客观测量,并具有针对性地分析一流大学的本科生批判性思维能力水平及增值状况,具有充足的研究空间和重要的研究价值。

二、研究设计

(一)数据、测评工具及其信效度

1.数据

本文数据来源于本团队 2016 年 12 月对全国 16 省(自治区、直辖市)83 所高校的 1.6万名本科生的批判性思维能力测评。考虑到院校、年级、学科的同质性问题,项目组仅邀请每所抽样高校 200 名本科生参加,大一新生和大四毕业生各占 50%,文、理、工、医四学科门类各占 25%,测评时间为 50 分钟。大一 8 173 和大四 5 399 样本(总计 13 572)的批判性思维能力得分有效。其中,2 575 个样本来自 16 所一流大学(11 所A 类高校 1 663 人,5 所B 类高校 912 人),1 974 个样本来自 12 所“211 工程”院校,9 023 个样本来自 55 所“ 其

他高校”。在 42 所一流大学中本次测评数据覆盖 16 所,即近四成的一流大学接受了我们的测评,样本具有代表性。

2.测评工具及其信效度

批判性思维能力测评工具由董毓教授领衔的中外专家团队开发,经多轮预测试与调试,形成了一套包含六个子维度(分析论证结构、意义澄清、分析评价论证和推理、评估信息叙述可推出含义、评估信息可信度、识别隐含假设)的本科生批判性思维能力测评工具。该测试工具共 33 个客观选择题,满分100。该套测评工具的克伦巴赫(Cronbach)α 系数为 0.623,表明测评工具具有良好的信度。分别以本科生高考总分、语文分、数学分、英语分及被测学生对批判性思维能力的自我评价为效标,效标效度分别为 0.364、 0.185、0.296、0.273、0.094,均为高度显著,表明该测评工具有效。[26]

(二)计量模型

基于经验数据从微观层面剖析高等教育影响学生能力提升内部作用机制的研究,试图解释学生个体认识自我、提升知识与能力、认知世界与心理成熟等过程,形成大学生发展理论体系,代表性的有佩里(Perry,W.)的大学生智力与道德发展理论 、[27]阿 斯汀(Astin,A.)的 IEO 模型及学生参与理论、[28]汀托(Tinto,V.)的学生辍学理论、[29]帕斯卡瑞拉(Pascarella,E. T.)的变化评定模型[30]等。由这些理论可知,大学生能力发展受学生个人特征、家庭背景特征、大学前教育经验、院校的组织或结构特性、学校环境、主体间互动、学习投入、学生努力质量等因素的综合影响。这些研究,为本文分析一流大学本科生的批判性思维能力水平及增值差异提供了理论框架。

1.一流大学本科生批判性思维能力水平差异

为比较在入学和毕业两个时点上,一流大学本科生批判性思维能力水平是否比其他高校本科生批判性思维能力水平更高,本文采用模型(1)进行分析:

CTi =

β0 +

β1

FirstclassUi +

β2

+

ε (1)

其中,CTi 为本科生 i 的批判性思维能力测试得分,FirstclassUi 为一流大学变量,以其他高校为参照组。为控制变量,在已有研究基础上,本文选择三类:人口统计学变量

(含性别和民族,分别以女性、少数民族为参照组);家庭背景变量(含户口类型、家庭经济水平、父母一方是否接受高等教育,分别以农业户口、远低于平均水平、父母均未接受高等教育为参照组);大学前教育经验(含高中所在地、高中类型、班级类型、高三成绩排名,前 3 个变量分别以省会城市或直辖市、国家重点、重点班为参照组)。β0 为截距项,β1 、β2 分别为相应变量的拟合系数,ε 为随机扰动项。

(见表1)

2.一流大学对本科生批判性思维能力增值的影响

为比较在从入学到毕业的本科教育期间,一流大学对本科生批判性思维能力增值产生的影响是否比其他高校对本科生批判性思维能力增值产生的影响更大,本文采用模型(2)进行分析:△CTi =γ0 +γ1 FirstclassUi +γ2 +φ(2) 其中,△ CTi 为本科生 i 在大学期间的批判性思维能力增值状况。因本次测评得到的是横截面数据,无法直接获悉本科生在大学期间的“增值”数值,为此,本团队借助经济学领域常用的模型预测法来反向估计本科生批判性思维能力增值,基本步骤如下。第一步,以调查问卷获取的大一新生详细的人口统计学、成长过程、大学前教育经验等信息为自变量,以大一新生的批判性思维能力水平为因变量,拟合得到本科生大一入学时批判性思维能力水平的预测模型。第二步,基于上述预测模型,利用大四毕业生的人口统计学、成长过程、大学前教育经验等信息,反向估计大四毕业生在“大一入学”时的批判性思维能力水平。第三步,利用大四毕业生批判性思维能力的测试得分(实际得分)减去由反向估计得到的这批人“大一入学时”的得分,测度出大四毕业生在本科就读期间的批判性思维能力增值。[31]式(2)中的

γ0 为截距项,

γ1 、

γ2 分别为相应变量的拟合系数,

φ为随机扰动项。表 1呈现了各自变量的分布特征。

三、研究结果

(一)不同类型高校的本科生批判性思维能力水平及其增值存在明显差异

注:A1~A11 和B1~B5 分别表示11 所A类和5 所B类一流大学样本;有关增值,只能对大四学生进行计量。

表 2 呈现了各高校本科生批判性思维能力水平及本科期间增值幅度的描述统计。第一,从批判性思维能力测评得分均值看,整体上,无论是大一还是大四,一流大学均明显高于其他高校;一流大学 A 类均明显高于其B 类(但 B1 稍有例外)。方差分析表明,不同类型高校间批判性思维能力差异均高度显著(大一样本:F 值为 33.46,P 值小于 0.001;大四样本:F 值为 25.16,P 值小于 0.001)。第二,从大四毕业生批判性思维能力增值的均值上看,一流大学明显高于其他高校;一流大学 A 类明显高于其B 类(但 B1 稍有例外)。需要说明的是,代号为 B4 的大学和其他高校组的大四学生样本的批判性思维能力增值为负, 说明这些学校被测学生样本的批判性思维能力在本科期间不增反降。方差分析表明,不同类型高校间批判性思维能力增值差异高度显著(F 值为6.56,P 值小于0.001)。

上述结果说明,无论在被测学生批判性思维能力现状水平还是在其增值上,不同院校间是存在着明显差异的。这些存在的差异是不是得益于所在院校提供的本科教育呢? 可以在对其他变量进行控制后再分析得出。

(二)一流大学本科生批判性思维能力较强

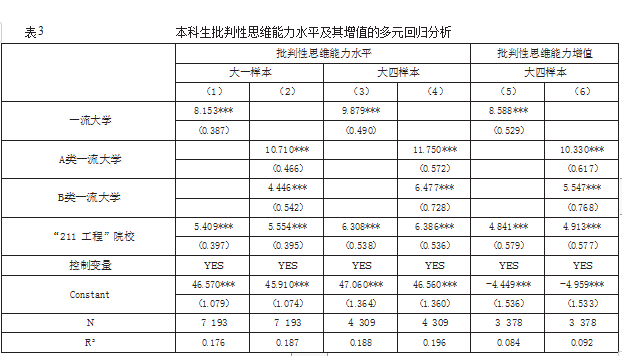

注:括号内为标准误;*** p<0.01、** p<0.05、* p<0.1;限于篇幅,仅以“YES”表示纳入控制变量,未呈现研究结果。

表 3 第(1)—第(4)列呈现了不同群体本科生批判性思维能力水平的多元回归分析结果。第(1)列显示了大一样本的分析结果,在控制人口统计学、家庭背景、大学前教育经验等变量后,一流大学的样本得分比其他高校

的样本得分显著高出 8.153 分,说明这些一流大学的本科生生源的批判性思维能力较强, 在大学入学初期就呈现出较大优势。与一般“211 工程”院校的得分相比,这些一流大学的得分依然差异显著并高出 2.744 分,说明它 们的优势依然存在。

对一流大学A、B 类的分析结果如表 3 第(2)列所示。在控制其他变量后,一流大学A、B 类大一学生的批判性思维能力比其他高校大一学生的批判性思维能力在测评得分上分别显著高出 10.710 和 4.446 分,与前文结果一致。同时也发现,在本科生生源的批判性思维能力上,A 类比B 类的优势更明显(高出6.264 分),呈现出层次性:一流大学的类别越高,本科生生源的批判性思维能力越强。但这种层次性被一流大学B 类与“211 工程”院校两组间的比较所破坏。数据显示,在控制其他变量后,与“211 工程”院校相比,一流大学B 类大一学生样本的批判性思维能力得分显著低出 1.108 分,这说明,在本科生生源的批判性思维能力水平上,一流大学 B 类并不一定比那些未入选一流大学名单的“211 工程”院校更有优势。表 3 第(3)列呈现了大四毕业生样本的分析结果。在控制其他变量后,大四本科生的批判性思维能力测评得分,一流大学比其他高校显著高出 9.879 分,说明在毕业生的批判性思维能力水平上,这些一流大学依然具有显著优势,且与入学初期的优势相比呈扩大趋势。可以表明,在本科教育期间,一流大学在培养本科生批判性思维能力上的成效更大。一流大学 A、B 类的分析结果如表 3 第(4)列所示。在控制其他变量后,A 类和B 类的大四学生样本的批判性思维能力比“其他高校”大四学生样本的批判性思维能力得分分别显著高出 11.75 和 6.477 分,同样呈现出明显的层次性。同理,在控制其他变量后,与“211 工程”院校相比,一流大学 B 类本科毕业生的批判性思维能力水平仅高出 0.091 分,与生源上的负值差距相比,一流大学 B 类比那些未入选一流大学名单的“211 工程”院校的本科毕业生批判性思维能力有优势,但优势很小。

(三)一流大学对本科生批判性思维能力增值的影响较大

表 3 第(5)—第(6)列呈现了本科毕业生批判性思维能力增值的多元回归分析结果。在控制其他变量后,在毕业班学生的批判性思维能力增值上,一流大学比其他高校显著高出 8.588 分,比一般“211 工程”院校显著高出 3.747 分。这表明,一流大学在对本科生批判性思维能力提高上产生的影响更大,并在本科生生源的批判性思维能力具有优势的前提下,使一流大学本科毕业生与其他高校本科毕业生的批判性思维能力水平的差距进一步扩大,呼应了前文的研究结果。

若细分一流大学类型,结果如表 3 第(6) 列所示。一流大学A 类、B 类的本科毕业生的批判性思维能力增值分别比其他高校本科毕业生批判性思维能力增值显著高出 10.33和 5.547 分。表明层次不同的一流大学对本科生批判性思维能力增值的影响也存在明显差异,层次越高增值作用越大。

经细致对比发现,在控制其他变量的情况下,一流大学 B 类带给本科毕业生的批判性思维能力增值显著高于“211 工程”院校带给其本科毕业生的批判性思维能力增值,差值为 0.634 分。表明在对本科生批判性思维能力提高产生的影响上,一流大学 B 类比那些未入选一流大学名单的一般“211 工程”院校更大。此结果与前文分析的结论一致。

四、进一步讨论

基于全国 83 所高校本科生批判性思维能力测评数据,本文分析了一流大学本科生批判性思维能力水平及其增值,以此管窥这些高校的本科人才培养质量。总体上看,一流大学本科生批判性思维能力水平及其增值高于非一流大学。

第一,在本科生批判性思维能力水平上,在控制其他变量后,与非一流大学相比, 一流大学具有“入门时”与“出门时”的双重优势。一方面,这些高校在吸引优质本科生生源上具有优势,为在校期间的学生培养奠定了基础。高起点的本科生进校后能快速适应高等教育环境、提高学习效率,并充分利用学校已有资源提高自己的能力。另一方面,这些高校为经济社会发展和更高层次人才培养输送了优秀的本科毕业生,彰显出这些大学的人才培养能力,提高了社会声誉,这些又将帮助它们进一步提高未来生源质量,形成高质量人才“输入—输出”的良性循环。可见,培养和提高大学生批判性思维能力是一流大学应尽的责任。在知识经济时代,建设人力资源强国和创新型国家的战略任务在于创新创造型人才培养,而其关键在于批判性思维能力培养。可以说,批判性思维能力培养是检验一流大学本科教育质量的试金石。

第二,在本科生批判性思维能力增值上,在控制其他变量后,与非一流大学相比, 一流大学对本科生批判性思维能力增值的影响更大。可能的原因是,相对而言,这些一流大学有着更强的学术性、辩论式、批判性的学校氛围,为本科生提供了适宜的成长环境;也有着国际化程度更高的教学模式、更高水平的师资队伍、综合能力更强的学生同辈团体等,为高质量的师生、生生互动提供了可能, 拓展了学生批判性思维能力增值的空间。

一流大学有条件有能力在培养本科生批判性思维能力上发挥主体作用。研究证明, 批判性思维能力能被习得、可被传授,且一流大学的培养成效更好。其一,将批判性思维培养纳入大学教育目标。大学培养毕业生, 更培养公民,因此,大学要培养一个公民解决问题时所需要的核心技能和批判性思维能力,在人才培养目标中强调批判性思维能力培养具有纲举目张作用。其二,建立科学的批判性思维课程体系和教学文化。设立专门的批判性思维培养课程或将批判性思维培养渗透到专业课程体系中,营造批判性思维大学教学文化。其三,引导本科生独立自主思考、提升问题意识、培养质疑精神、敢于审慎、科学、理性、自信地批判自己或他人的观点, 让“大胆质疑、小心求证”渗透在本科生的日常学习和生活之中。

第三,一流大学 A、B 类在提高本科生批判性思维能力的影响效应上呈层次性,A 类比B 类更胜一筹。此结果一方面体现出这些高校群体存在着内部差异,与不同层次的一流大学对本科生批判性思维能力培养的重视程度、物质资源的丰富程度、高水平师资的拥有程度和配置结构等方面密切相关;另一方面,也善意警示一流大学 B 类在获得“ 双一流”遴选中有关“或者国家急需、具有重大的行业或区域影响、学科优势突出、具有不可替代性”政策倾斜的同时,亟须提高本校的本科生培养质量。

本科生批判性思维能力培养成效可列入一流大学的绩效评价指标体系。评价一流大学的人才培养质量时,既要关注本科生批判性思维能力的“入门时”与“出门时”的水平, 更要注重学校教育给本科生批判性思维能力带来的增值。“入门时”反映的是这类高校本科生批判性思维能力培养的基础,“出门时”体现的是这类高校为经济社会发展输送人才的质量,“中间的增值”彰显的是这类高校对本科生批判性思维能力培养的过程性质量, 更能反映一流大学进行一流本科教育建设的质量与效益。

本研究至少存在两点不足。虽然证明了一流大学能够提升本科生的批判性思维能力,但并没有揭示出其提升的内部机制;虽然一流大学比其他高校对本科生批判性思维能力增值的影响更为显著,但并没有从高校的投入产出效率上进行相关分析。

参考文献:

[1]Dewey J. How we think[M]. Boston,MA:D. C Heath, 1910. 6.

[2] Lewis A,Smith D. Defining Higher Order Thinking[J]. Theory into Practice,1993,(3) ;Smith B. The Improvement of Critical Thinking[J]. Progressive Education,1995,(30);Hitchcock

D. Critical Thinking:A Guide to Evaluating Information [M]. Toronto:Methuen,1983. 8.

[3] Facione P. Critical thinking:a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research findings and recommendations prepared for the committee on Pre-College Philosophy of the American Philosophical Association

[R]. Eric Document ED,1990. 315—423.

[4]Jenicek M,Hitchcock D. Evidence-based Practice:Logic and Critical Thinking in Medicine[M]. Chicago,IL:AMA Press,

2005. 85.

[5]Smith F. To think in language,learning and education[M].

London:Routledge,1992. 92.

[6] Cornell Critical Thinking Tests [EB/OL]. http://www. criticalthinking.com/cornell-critical-thinking-tests.html.

[7]Facione P A. CCTDI test manual[M]. Millbrace,CA:The California Academic Press,2000. 8.

[8] ETS Proficiency Profile [EB/OL]. http://www.ets.org/ proficiencyprofile/about

[9] ACT CAAP[EB/OL]. http://www.act.org/content/act/en/ products-and-services/act-collegiate-assessment-of-academic- proficiency.html.

[10]CLA+:Measuring Critical Thinking for Higher Education

[EB/OL]. http://cae.org/flagship-assessments-cla-cwra/cla.

[11][26]沈红,张青根. 我国大学生的能力水平与高等教育增值——基于“2016 全国本科生能力测评”的分析[J]. 高等教育研究,2017,(11).

[12]Pascarella E T,Wolniak G C,Seifert T A,et al. Liberal arts colleges and liberal arts education:new evidence on impac[t M]. San Francisco,CA:Jossey-Bass/ASHE,2005. 52.

[13] Kugelmass H,Ready D D. Racial/ethnic disparities in collegiate cognitive gains: A multilevel analysis of institutional influences on learning and its equitable distribution[J]. Research in Higher Education,2011,(4).

[14]赵婷婷,等. 大学生学习成果评价的新途径——EPP(中国)批判性思维能力测试报告[J]. 教育研究,2015,(9).

[15] Pascarella E,Bohr L,Nora A,et al. Is differential exposure to college linked to the development of critical thinking?[J] Research in Higher Education,1996,(37).

[16]夏欢欢,钟秉林. 大学生批判性思维养成的影响因素及培养策略研究[J]. 教育研究,2017,(5).

[17]Kim Y,Sax L. Are the effects of student-faculty interaction dependent on academic major? An examination using multilevel modeling[J]. Research in Higher Education,2011,(6).

[18]Pascarella E T,Blaich C,Martin G L,et al. How robust are the findings of academically adrift?[J]. Change:The Magazine of Higher Learning,2011,(3).

[19]Arum R,Roksa J. Academically adrift:Limited learning on college campuses[M]. Chicago,IL:University of Chicago Press,2011.

[20] Pascarella E T, Terenzini P T. How college affects students:a third decade of research[M]. San Francisco,CA:The Jossey-Bass,an Imprint of Wiley,2005. 165.

[21] Van G T. The rationale for RationaleTM[J]. Law, Probability and Risk,2007,(6);Nelson T F,Engberg M E, Hurtado S. Modeling accentuation effects:Enrolling in a diversity course and the importance of social action engagemen[t J]. Journal of Higher Education,2005,(4);Gellin A. The effect of undergraduate student involvement on critical thinking:a meta-analysis of the literature 1991—2000[J]. Journal of College Student Development,2003,(6).

[22]Umbach P D,Wawrzynski M R. Faculty do matter:The role of college faculty in student learning and engagement[J]. Research in Higher Education,2005,(2).

[23]Rykiel J. The community college experience:is there an effect on critical thinking and moral reasoning?[J]. Dissertation Abstracts International,1995,(56).

[24]Pascarella E. The development of critical thinking:does college make a difference?[J]. Journal of College Student Development,1989,(30).

[25]Doyle S,Edison M,Pascarella E. The“seven principles of good practice in undergraduate education”as process indicators of cognitive development in college:a longitudinal study[R]. Miami, FL:the Association for the Study of Higher Education,1998.

[27]Perry W. Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years:A Scheme[M]. New York,NY:Holt,Rinehart & Winston,1970. 53.

[28]Astin A. Student involvement:a developmental theory for higher education[J]. Journal of College Student Personnel,1984,(25).

[29] Tinto V. Dropout from higher education:a theoretical synthesis of recent research[J]. Review of Educational Research, 1975,(45).

[30] Pascarella E T. Student-faculty informal contact and college outcomes[J]. Review of Educational Research,1980,(50).

[31]张青根,沈红. 中国大学教育能提高本科生批判性思维能力吗——基于“2016 全国本科生能力测评”的实证研究[J]. 中国高教研究,2018,(6).

《一流大学本科生 批判性思维能力水平及其增值 ——基于对全国83所高校本科生能力测评的实证分析论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0314/20190314031704311.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/3099.html