SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:在小学数学教学中,积极培养学生发现问题和解决问题的能力非常重要。在自主探究模式下,围绕小学数学解决问题教学策略展开研究,重点从巧设问题情境,积极激发学生的学习热情; 引导学生进行自主探究, 增强学生的主体意识,呈现思维过程,锤炼学生思维品质;反思解题思路,梳理思维过程;演绎拓展变化,强化应用意识等方面努力,旨在提高学生的学习能力。

关键词:小学数学;自主探究;解决问题

在小学数学教学中学生的问题意识非常重要。 作为教师, 如何在自主探究模式下进行小学数学解决问题教学,是每一个小学教师必须思考的问题。

一、巧设问题情境,激发学生学习热情

问题是思考的起点,没有问题就没有思考。 所以,在小学数学的教学设计中,对于问题的设计非常重要。问题的质量高低就决定了学生进行自主探究的质量的高低。鉴于此,教师在问题的设计中,可以积极采用问题情境设计,引发学生进行自主探究。比如在教学“圆面面积”时,教师可以首先组织学生复习长方形面积的计算, 然后让学生思考如何进行圆面积的计算。 这样一来,就将思考的任务交给了学生。

二、引导学生自主探究,增强学生的主体意识

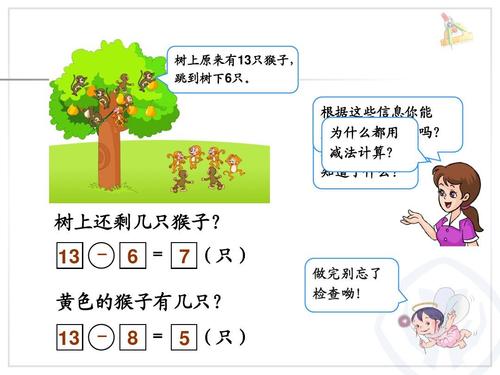

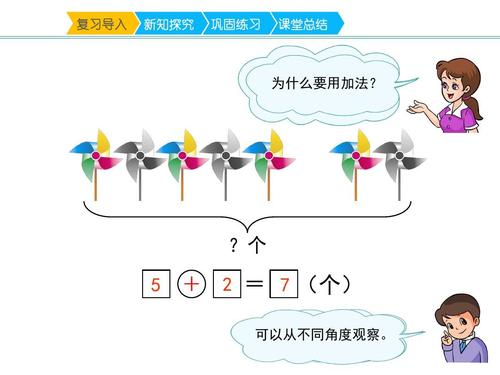

现代教育理论认为,学生是课堂学习的主体,教师是教学活动的引导者。 在小学数学教学中, 要想让学生进行自主探究,就必须充分发挥学生的主体性。 故而,教师应该积极地为学生提供能够进行自主探究的空间和时间, 在学生的自主探究过程中,应该多鼓励学生积极进行猜测和推想,多从不同的视角来思考问题。在这一过程中,教师应该充分地引导学生进行积极思考。 其步骤为:第一,组织学生理解问题本质。 第二, 设计合理的计划。第三,对设计的计划进行尝试。第四,进行检查和深入的反思。 在每一步中, 教师都应该对其进行及时指导,毕竟小学生不同于初中学生,他们的思维能力有限。

三、呈现思维过程,锤炼学生思维品质

在小学数学教学中,不仅要让学生理解如何做,还应该让学生明白为什么要这样做,即思维的过程。这样做的目的在于培养学生缜密、灵活、独特、敏捷的思维品质。学生在解决问题的过程中,思维过程是不一样的。如教学“有一桶汽油重 11 千克,用去了汽油的二分之一后,连桶还有 6 千克,桶重多少? ” 对于这样的应用题,有的学生会这样想象:先求出半桶汽油的重量,然后用整桶汽油减去两个半桶的汽油。而另外的学生可能这样思考:先求出两个“连桶还有 6 千克”是多少,然后用两个桶重和油重直接减去一个桶和油的重量, 进而求出一个桶的重量。 在解答问题时,要放手让学生进行自主探究,他们的思维活动就会异常活跃,从而锻炼学生的思维品质。

四、反思解题思路,梳理思维过程

在教学中, 要求学生解决的问题不能仅仅是一个问题或几个问题,而是一类问题,让学生获得这一类型问题的解答方法,从而理解数学的思想方法,这才是关键所在。 那么如何进行数学思想的梳理? 其中最重要的一个途径就是积极引导学生对自己的解题思路和解题思想进行反思,即每一步如何想, 为什么要这样去想? 有时候学生可能知道解答数学问题的步骤,却不知道为何这样解答,这时候,教师就应该对其进行引 导,引导他们进行反思活动,反思其解题思路,并对他们的思维活动进行梳理。

五、演绎拓展变化,强化应用意识

在自主探究模式下,教师要引导学生学会解答问题,只有引导得当,才能够大幅度提升学生解题能力。教师要积极组织学生进行演绎拓展变化,强化其应用意识。 那么如何引导?

其一, 可以采用模仿性演练, 就是教师在组织学生解决了一个问题后,及时地进行演练, 进一步提供同其相似的问题,组织学生自主进行解答。 其二,积极进行变式性演练。 所谓的变式演练,就是教师提供问题, 学生对已知信息进行梳理后进行解答。 其三,进行拓展性演练。 所谓的拓展性演练, 就是完成例题以后, 将例题做进一步的深化延伸, 或者是提出同该问题有关联的一些具体的问题。 这种方式的训练,有助于对学生的思维品质进行锻炼, 让学生能够探索得更深入一些。

综上所述, 在自主探究模式下的小学数学教学活动中, 开展小学数学解决问题教学, 积极进行问题情境巧设是基础,只有这样才能够积极激发学生的学习热情, 且积极引导学生进行自主探究和反思, 并强化学生的应用意识,促进课堂教学质量的提高。

参考文献:

[1]刘文芳.信息技术支持下的小学数学问题导向式教学策略研究[D]. 山东师范大学,2015.

[2]李庆英. 网络环境下小学数学探究教学策略研究[D]. 江苏师范大学,2013.

《自主探究模式下小学数学解决问题教学策略研究论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0420/20190420103641758.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/3768.html