SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:学科的交叉与融合既是突破现代科学与工程技术向前发展的关键所在,又是人才培养与建设方面不可或缺的重要组成部分。本文以多学科的交叉与融合为切入点,对研究生培养的意义及理念进行了分析,并从课程体系建设、科研平台建设、师资队伍建设三个方面对学科交叉与融合研究生培养模式进行了深入的探讨,旨在为高素质、创新型、具有综合能力的研究生人才培养提供一定的借鉴与参考。

关键词:学科交叉与融合;研究生培养;创新能力

本文引用格式:李楠,张财红 . 基于学科交叉与融合的研究生培养探讨 [J]. 教育现代化 ,2021,8(36):31-33,70.

Research on Postgraduate Training Based on Interdisciplinary and IntegrationLI nan, ZHAnG Caihong(School of Vehicle and energy, Yanshan University, Qinhuangdao Hebei)

Abstract: The intersection and integration of disciplines is not only the key to the breakthrough of modern science and engineering technology, but also an indispensable part of talent training and construction. This article takes the cross and integration of multiple disciplines as the breakthrough point, analyzes the significance and concept of postgraduate training, and conducts an in-depth study of the interdisciplinary and integrated postgraduate training model from the three aspects of curriculum system construction, scientific research platform construction, and teacher team construction. The purpose of the discussion is to provide a certain reference and reference for the cultivation of high-quality, innovative, and comprehensive ability graduate students.

Keywords: interdisciplinary and integration; graduate training; innovation ability

一 引言

随着全球科学技术和研究水平的进一步提升, 各学科都正在积极采用多元化的交叉与融合方式来重新定位自己。跨学科、多学科知识的交叉与融合越来越受到广大学者的认可与青睐 [1-2],而利用学科交叉与融合的理念去进行研究生培养,是提高学生素质、提升科研能力、产出创新成果的有效途径之一。通过多学科交叉与融合来研究科学领域问题是一种创造性的思维与方法,利用该研究方法经常能够产出更多的创新性科学突破与研究成果,从而促进不同学科知识融通发展为更加完整的知识体系 [3]。

高等学校科研与研究生教育水平的提高历来都是学校关注的重点工作之一,而促进学科间的交叉、渗透与融合是提升整个学校创新能力和竞争能力的关键所在。2018 年教育部、财政部和国家发展改革委联合印发的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》中指出要“立足学校办学定位和学科发展规律,打破传统学科之间的壁垒,以‘双一流’ 建设学科为核心,以优势特色学科为主体,以相关学科为支撑,整合相关传统学科资源,促进基础学科、应用学科交叉融合,在前沿和交叉学科领域培植新的学科生长点 [4]。”

近些年来,部分高校立足于学科发展的前沿,自主设置了一批按照二级学科管理的交叉学科,从而有力推动了新兴交叉学科发展,为了更好地方便社会各界了解高校对研究生的培养及满足广大学生就业和深造情况,教育部也从 2019 年开始定期对国内普通高校交叉学科的开设情况进行统计公开。图 1 为近两年国内高校开设交叉学科情况统计,可以看出,交叉学科的发展近些年有了一个长足的增长和变化,并且随着国家对高层次人才的日益需求,越来越多的高校都将投入到交叉学科的发展和建设中来。

二 学科交叉与融合对研究生培养的意义

知识经济时代,高层次研究生教育与培养是一个国家教育层次的重要标志,而学科的交叉与融合则是提高研究生核心竞争力的关键因素 [5]。

在世界主要发达国家的高校里,纷纷建立起了各种学科交叉与融合体系,以较大的投入进行交叉学科知识的研究和交叉学科人才的培养 [6-7]。我国一些高校也纷纷出台措施促进交叉学科研究生培养工作, 其途径殊同,主要是以交叉学科的研究项目作为依托,带动研究生参与交叉学科项目的研究,从而获得学科交叉与融合的思维和技能训练 [8]。

事实上,研究生参与的科研项目往往都具有交叉学科领域的特征, 最明显的特点是需要不同学科的知识理论、思维方式和方法论的互涉、交融与契合,但从人才成长的角度, 很难说参与交叉学科项目研究的研究生一定能够得到交叉学科性质的培养。交叉学科知识的研究与交叉学科人才的培养是相互关联但相互区别的两种方式,我国高校建立学科交叉与融合体系的工作是如火如荼, 但是对于如何从研究生培养的角度来体现“学科交叉与融合”,目前来说较为浅显。在当前形势下,大力拓展和推进交叉学科研究生培养,造就具有复合知识、能力与素质结构的拔尖创新人才,已经成为世界研究生教育改革与发展的重要趋势,也应成为我国高等学校推进研究生教育创新、提高研究生教育质量的一项重要举措 [9]。

鉴于此,在学科交融与知识相通的时代背景下, 从学科交叉与融合维度来进行研究生教育与培养模式的研究与探索,是本文研究的意义所在。

三 学科交叉与融合研究生培养理念

所谓学科交叉与融合指的是面对同一科学问题时,以多个学科为研究出发点,从不同学科角度对该问题进行综合的思考与剖析,通过各学科理论知识互相补充、研究方法相互借鉴,从而达到更加准确、客观、全面解决问题的目的。

树立学科的交叉与融合的研究生培养理念有助于在现有资源整合的基础上,进一步获得科学研究能力提升和成果突破,从而提高研究生创新思维及服务社会能力。学科的交叉与融合是研究生培养可持续发展的重要保障,是研究生高水平教育的关键和核心。学科交叉与融合前提下的研究生培养还必须立足于国家创新驱动发展战略,更好地服务于国家和区域经济社会发展。

因此,以多个学科的共同发展和持续创新为依托,通过学科知识的相互参考与互相借鉴,精准定位不同学科间所存在的共性,培养多学科交叉与融合的综合型高素质研究生人才,成为各高校及科研院所提升自身竞争力的关键所在。

比如动力工程及工程热物理学科是一个综合性强、应用性广的学科, 该学科研究生毕业后就业范围较广、就业行业较多, 因此该学科研究生的培养就不能仅限单一学科,而是应当通过多学科的交叉与融合来进行研究生的培养。交叉与融合的研究生培养基本理念就是找准学科重点发展方向,依据不同的学科特色,以自身学科为建设依托,其他多个学科多角度辅助,为在研究生课程体系及课程设置、科研平台建设、研究生教育团队等学生培养方面积极融入相近学科知识体系,求同存异,融合发展。在该理念下,使多个学科能够相互作用、互相支撑,从而培养出符合国家发展战略的新世纪高端创新型复合人才。

四 学科交叉与融合研究生培养模式

(一) 课程体系建设

科学合理的研究生课程体系是实现高素质人才培养的关键因素,在研究生课程设置及体系建设方面,应时刻把握社会发展对人才的需求,进行充分的调研和专家论证,对相关或者相近学科领域的课程进行一体化设计,开展多学科融合协同教育模式。目前工程实际中存在的问题往往很难用单一的学科知识进行解决,必须通过多个学科知识的相互交叉与融合才能形成最终解决方案,这就使得传统的单一学科教育难以满足复杂的社会需求,容易造成学生的知识片面化、创新型缺乏、创造力不足等问题。

因此在研究生课程体系制定过程中,要以培养学生解决复杂问题为目标,改变单一学科课程的教育培养模式,打破学科间的壁垒,将不同的学科知识互相渗透,将不同学科的研究方法和思维方式进行融合,并根据不同学科的自身特点及社会环境的变化和需求来进行动态调整。

课程设置方面,在原有必修课程模块和专业课程模块基础上设置交叉学科课程模块,并增加研究生交叉学科课程的学分占比,而交叉课程也并不单单是不同学科课程的简单叠加,而是将知识融合到问题中,形成以问题为导向的课程学习,使学生在解决问题的同时把多个学科的课程联系起来,并达到融会贯通的目的。

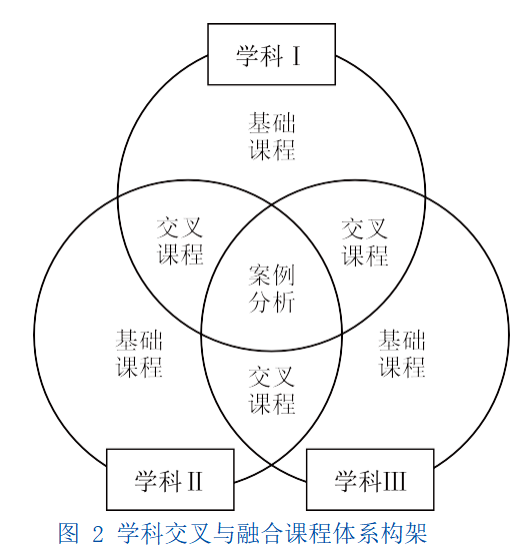

另外,教师在教学过程中要注重不同学科间的相互碰撞,经常性引入跨学科研究课题及案例,引导学生积极主动地进行学科交叉与融合,培养学生的学科交叉与融合思维,让学生掌握多学科互融知识和多角度的科研手段,拓展学生对理论知识掌握的广度与深度,同时也可以增强学生独立的创新及科研能力和水平。图 2 为多学科交叉与融合下的课程体系构架。

(二) 科研平台建设

科研平台的建设是研究生培养的重要组成部分, 推进多学科交叉与融合教学科研平台建设并用于研究生培养,既是加快学科交流与合作、促进学科交叉与融合的重要方式,同时也可以有效地提高科研平台的利用率,实现多个学科研究生的教学任务及基础科研需求,极大地优化了资源的配置。

要支持跨学科研究平台的建设,鼓励跨学科科研项目的研究,并充分考虑不同学科的交叉与融合,成立学科交叉与融合实验室及研究中心。这些科研平台应以交叉融合、前沿探索、科技创新为宗旨,平台中的每一个学科根据所擅长的研究方向及领域,发挥自己应有的作用,各个学科之间既要有独立的研究课题,同时也要进行各取所长、相互合作的研究项目。在项目研究中不但要促进多个学科的发展与进步, 同时还要积极寻找并扶持新的学科增长点。

另外,还要与相关企业联合建立多学科交叉与融合研究生实践教育平台,积极推进校企互惠互利、合作共赢的研究生培养模式。一方面在校内建立以创新科研为目的的跨学科实践教育平台,引入企业经验丰富的工程技术人员前来指导,另一方面配合企业在校外建立以企业需求为目的的实践教育平台, 派遣专任教师入驻企业进行学习与交流,通过这两方面共同培养研究生。通过学校教师与企业技术人员的合作指导,使学生在实践过程中掌握多个学科的理论知识及研究方法,加深对学科交叉与融合的理解,解决具有交叉性和综合性的工程技术问题, 更好地促进高水平项目的开发研究及创新成果产出。

(三) 师资队伍建设

组建学科交叉与融合教学科研团队,就是要引入其他相关学科教师,利用不同教师的理论知识、学科背景、学术观点、科研方法等,促进学科间的交流与融合,使不同学科的各自优势得到充分体现, 从而丰富知识的内涵和外延。目前制约学科交叉与融合的一个重要因素就是缺乏结构合理、团结协作的多元学科高水平创新团队,因此各科研机构应加大推进跨学科科研团队的建设,组建平台共用、项目共研、成果共享的跨学科科研团队。

首先要大力引进和培养学术水平高、科研能力强、具有学科交叉与融合理念的高水平学术带头人,学术带头人对学科交叉和融合起着至关重要的作用,决定着学科交叉与融合的广度与深度。另一方面要加强学科交叉与融合后备教师队伍建设,尤其鼓励青年教师开展跨学科的交流与学习,扩展教师队伍跨学科思维, 增强其跨学科意识,从而提高研究水平和科研创新能力。鼓励各专任教师根据研究方向和研究兴趣成立或加入一个或多个研究团队,通过教师的相互合作、知识的相互融合、研究方法的相互借鉴、研究思路的相互补充,提高教师自身研究水平及业务能力的同时,更好地指导研究生进行综合性的研究。通过此种方法以达到项目或课题深层次及拓展性开发与研究,从而促进创新性重大成果的产出与转化, 更好地服务于社会。

燕山大学动力工程及工程热物理、车辆工程、石油工程三个学科同属一个学院,而三个学科之间又存在着高度的关联性,这就为跨学科的交叉与融合提供了便利。三个学科专任教师之间对彼此的教学内容及科研方向都比较熟悉和了解,在学术交流、经验分享、思想碰撞等方面具有天然优势,为学科资源充分利用和跨学科合作清除了诸多障碍,更利于实现教学资源与科研平台共享及跨学科团队的组建。另外,这种设置打破了组织间的壁垒,学院作为基层独立单位,在研究生培养计划制定过程中能够根据学院自身优势,统筹考虑三个学科现有的教学科研条件及课程设置情况,在交叉课程模块设置行改革,考虑推进案例化、讨论、项目设计等形成性评价过程融入课程教学,线上和线下教学内容的组织以及实施过程需能够支撑课程目标的达成,并有相应的平台进行教学过程保障,因此,线上线下混合教学模式的建立是需要解决的一个重点问题。

项目化教学是以解决工程实际的问题为导向, 整合企业、高校、行业协会三方资源,引进企业技术资源,设计“小而精、低成本、易推广”的系列化“小项目”,推进案例化、项目化、讨论化等课堂教学改革是需要解决的难点问题。

四 结 论

1.采用“大课程,小项目”的教学模式,依托校内共建的轨道交通装备、智能液压、智能装备等高水平实践教学平台和产业技术研究院,引进企业技术资源,有机融入思政教育元素,设计“小而精、低成本、易推广”的系列化“小项目”以及可以激发学生学习兴趣和潜力的讨论主题,建立项目答辩、讨论机制,推进案例化、项目设计、讨论等教学活动融入课程教学中是混合式教学改革的重要创新方式。

2.通过知识体系构筑与优化、项目式驱动下的专业能力培养和思政教育的呈现与内化三方面对教学模式进行革新。依托课程“4 资源”对教学内容重新构筑,基于课程“5 平台”对教学过程进行保障,通过线下线上混合教学模式培养出能够应用基础知识分析和解决生产一线复杂工程问题的机械工程人才。

3.论文的研究成果在方法上具有一定的普适性, 对机械设计、机械制造基础等专业核心课程的项目化改革提供理论借鉴,对课程群的建设提供思路。

参考文献

[1]Ruth Graham. The Global State of the Art in engineering education[R]. 2018-03.

[2]华尔天 , 计伟荣 , 吴向明 . 中国加入《华盛顿协议》背景下工程创新人才培养的探索与实践 [J]. 中国高教研究 , 2017(1): 82-85.

[3]沈齐英 , 居瑞军 , 王腾 .“新工科”背景下专业课程教学中课程思政的改革与实践 [J]. 教学研究 , 2019(17): 79-81.

[4]金晓怡 , 张航 , 杭鲁滨 .“新工科”背景下《机械设计》课程思政教学建设 [J]. 教育教学论坛 , 2020(10): 34-35.

[5]彭翔 , 秦宝荣 , 李吉泉,等 . 面向工程能力培养的机械原理混合式课程教学改革研究 [J]. 教育教学论坛 , 2020(23): 182-183.

[6]郭红利 , 张李娴 , 刘洪萍,等 . 基于创新创业教育背景下的机械原理课程教学改革分析 [J]. 教育教学论坛 , 2019, 5(18): 132-133.

[7]王呈栋 . 工程专业认证背景下《机械原理》教学改革探索与思考 [J]. 教育现代化 , 2019, 6(39): 39-40.

[8]邱宝梅 , 郑太雄 , 萧红 . 新时代下《机械原理》课程教学改革探索 [J]. 教育现代化 , 2017, 4(31):51-52.

[9]陈修龙 , 王春丽 , 宋浩 , 等 . 机械原理课程设计改革探索 [J]. 教育现代化 , 2017, 4(36):89-90, 103.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32564.html