SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:分析了南华大学安全工程专业的特点。依据“工程教育专业认证通用标准”和“安全工程专业补充标准”,注重与新工科建设及注册安全工程师培养目标的衔接,突出我校安全工程专业的办学特色——核特色,围绕工程教育专业认证十二条毕业要求,以学生毕业能力达成为核心任务,聚焦学生解决复杂安全工程问题能力的培养,从师资配置、教学内容和方法以及理论教学模式的优化;实践教学和实验教学课程教学模式的改革;课程考核方式和教学评价机制的优化等方面进行了探索与实践,收到了较好的成效。

关键词:工程教育专业认证;核特色;安全工程;教学模式;优化与创新

本文引用格式:王淑云,冯胜洋,雷林,等 . 核特色安全工程专业教学模式的优化与创新实践——基于工程教育专业认证毕业要求 [J]. 教育现代化 ,2021,8(40):43-46.

Optimizing and Innovating the Teaching model of Nuclear Characteristic Safety Engineering in Practice

——Based on Requirements for Graduation on Engineering Education Certification

WANG Shuyun,FENG Shengyang,LEI Lin,KANG Qian,LUO Zhuhua

(School of Resource Environment and Safety Engineering, University of South China, Hengyang Hunan)

Abstract: It analyzes the characteristics of the safety engineering at University of South China. Based on the “ General Standards for Engineering Education Certification” and “Supplementary Standards for Safety Engineering”, it focuses on the convergence with the construction of new engineering and the cultivation objectives of certified safety engineers, highlights the characteristics of the safety engineering at University of South China— Nuclear Characteristic. Revolving around Twelve Requirements for Graduation on engineering education certification and taking student graduation ability achieved as core tasks, it focuses on the cultivation of students’ ability to solve complex safety engineering problems, optimizes teacher allocation, theoretical teaching mode, teaching content and methods, reforms the teaching model of practice teaching and experimental teaching course, optimizes the course assessment methods and teaching evaluating system, etc. Good results have been received in the exploration and practice.

Keywords: engineering education certification; nuclear characteristic; safety engineering; teaching model; optimizing and Innovating

一引言

南华大学于 2004 年创办了安全工程本科专业。该专业主要依托于本校的矿物资源工程、核工程与核技术、辐射防护与环境工程、土木工程、建筑环境与设备工程、化学工程、管理学以及预防医学等专业学科优势 [1],以核电产业链对安全专业人才需求为导向,办学过程中一直体现以“核”为特色的办学思路,2007 年分为建筑安全、核电安全以及铀矿冶安全三个方向招生。该专业于 2011 年获批湖南省特色专业,2012 年获批湖南省综合改革试点专业, 2013 年获批第三批教育部卓越工程师人才培养计划试点专业。2017 年学校将该专业调整为建筑安全和核安全二个方向招生。主要面向核工业系统和核电建设企业培养具有核知识背景的应用型高素质安全专业人才。2015 年该专业通过了教育部工程教育专业认证,2018 年通过了复评。结合专业认证专家组反馈的意见,分析总结该专业十多年办学经验,针对教学中存在的主要问题,依据我国工程教育专业认证标准要求,结合注册安全工程师培养目标,突出以“核” 为特色的办学思路,并注意与新工科建设的衔接,围绕工程教育专业认证十二条毕业要求,对安全工程专业教学模式进行改革、优化,构建基于学生毕业能力达成的核特色安全工程专业教学模式,以此来优化安全工程专业人才的知识结构和能力,提升该专业学生的工程实践与创新能力,以期培养工程素质高、创新能力强能适应社会和企业需求的既懂工业安全又懂核安全的复合型、创新型高素质安全专业人才。

二 安全工程专业教学存在的主要问题

以工程教育专业认证为契机,针对专业认证专家组反馈的意见,我校安全工程专业组织相关人员对原有的教学模式进行了认真分析、讨论,主要存在以下三个方面的问题:

(1)课程体系中的部分课程的授课内容存在交叉与重复,如《安全学导论》《安全学原理》《安全管理学》三门课程的内容存在重复与交叉;部分教师教学过程中采用的教学方式方法传统、单一,创新性不够,不利于激发了学生自主学习的积极性, 从而影响到教学效果与质量。

(2)部分新进教师工程经验不足,工程实践能力相对薄弱。高校在对教师的引进和年度考核中, 都比较重视学术研究,促使新进教师把更多时间放在学术研究上,并且在校内要承担繁重的教学、科研任务,加之从高校到高校,导致新进教师大部分工程经验欠缺,工程实践能力相对薄弱,与工程教育专业认证标准中以学生毕业能力达成对教师工程能力的要求存在一定的差距。

(3)校企联合培养融合深度不够。在工程教育背景下,产学研校企合作是重要环节,校企协同联合培养是提高工程人才培养质量的一项重要举措, 但在实际实施过程中,在合作内容、范围和深度等方面做得不够。

三 教学模式的优化与创新实践

(一) 优化师资配置,改革教学内容和方法,探索多方集成教学模式

南华大学安全工程专业针对 2015 年安全工程专业认证以及 2018 年复评专家组反馈的意见,进行了广泛调研及座谈讨论,组织召开了由企业专家及同行、专业教师、专业负责人、相关学科教师代表、教学督导、往届毕业生代表、在校学生代表等组成的座谈会,充分听取各方面的意见及建议。2017 版和 2019 版安全工程专业人才培养方案的修订在满足“ 工程教育专业认证通用标准” 和“ 安全工程专业补充标准”的基础上,注重与新工科建设及注册安全工程师培养目标的衔接,强化本校安全工程专业的办学特色——核特色,重视实践教学环节,加强与合作企业人才培养协作的深度和广度,并注意与国际接轨,强化国际视野,以期毕业生对行业、职业的适应性能得到较大提高。针对修订的 2017 版、2019 版人才培养方案对课程教学大纲进行修订,合理安排教学内容;依据专业认证人才培养目标要求和专业方向、办学特色选择合适的教材,或校企协同编写核特色安全工程专业理论教学和实践教学教材,完善和更新教学内容。对《安全学导论》《安全学原理》《安全管理学》等课程内容存在重复与交叉的问题,组织相关任课教师集体备课,对课程讲授的内容进行探讨与沟通协调,合理制定课程教学大纲,避免课程知识过多重复 [2]。

传统教学方式教师大多采用“填鸭式的满堂灌”,即教师站在讲台上满堂讲授,学生在下面被动地接受,学生学习缺乏主动性,易产生生理及心理疲劳, 教学质量难以得到保证。为了更好地提升教学效果, 院系组织教师积极开展教研活动,鼓励教师探讨采用案例讨论式教学法、以问题为基础的 PBL 教学法 [3]、翻转 / 混合式教学法 [4] 等多种集成教学方式。对于一些课程重要知识点可采取以问题为基础的“PBL 教学法”,如《职业卫生与防护》课程教学就采用了 PBL 教学法 [5]。同时对于某些课程部分章节, 可选取难易适中的部分内容采用“翻转课堂”教学方式进行授课,即让学生先自学后作为主讲来进行课堂展示 [6],教师则以协助指导的角色来帮助学生完成个性化学习 [4]。除此之外,部分课程采用“线上”+“线下”的“混合式教学法”,即将“在线教学”与“传统教学”两种优势结合起来,有机融合,可以把学生的学习由浅到深地引向深度学习 [4]。这些教学方法的共同点均突出了“以学生为中心”的教学理念, 可激发学生自主学习的动力和积极性,有利于培养学生创新思维以及解决问题的能力。此外,校企可共同开发相关的网络教学资源平台。

教师是人才培养的主体,南华大学合并前的原中南工学院和原核工业第六研究所隶属于原核工业部,学校有多年从事核工程与核技术、铀矿开采等方面教学研究工作积累和沉淀。学校现有核工程与核技术、核化工与核燃料工程、核反应堆工程、辐射防护与核安全、矿物资源工程、放射医学等多个涉核专业 [7]。这为安全工程专业核类特色课程的师资队伍建设打下了良好的基础。为进一步完善人才保障机制,考虑“安全科学与工程”这一学科具有多学科交叉性和综合性的特点,近五年来,南华大学安全工程专业先后从安全工程、矿业工程、核科学与核技术、土木工程、化学工程等相关学科领域引进了 12 名年轻博士教师,扩大了师资队伍的学科领域与视野 [8],优化了人才队伍,但同时也带来一些新的问题,这部分教师大部分直接来自于各大高校,工程经验相对欠缺,教学中短时间内很难将理论与工程实际有机融合,从而影响到工程人才的培养质量。为尽快提升新进教师的教学能力,我校对新进教师推行“导师制”,即安排一名教授作为导师进行“一对一”辅导,“老带新”“传帮带”以利新进教师更快、更茁壮地成长,并要求新进教师根据专业方向和自身的需要到相关企业并深入生产一线进行为期三个月以上的实践学习与技能培训。同时通过鼓励校内专业教师利用假期参加企业生产实践活动,参加安全科学与工程、核科学与核技术以及管理学等相关学科学术会议;鼓励年轻教师积极参加注册安全工程师、注册核安全工程师、安全评价师等执业资格的培训和考试等方式,扩宽教师视野, 提升教师的学识水平和工程实践能力,达到提高专业师资队伍整体素质的目的。与此同时,学校或学院根据教学需要聘请一些具有丰富的生产实践经验的企业管理与技术专家来承担特色专业课程部分理论教学任务以及参与课程设计、生产实习、毕业实习和毕业设计等实践教学环节的指导,很好地提升了教学效果,提高了安全工程专业师资队伍整体水平 [8]。目前我校对部分课程正探讨二位一体(高校教师、企业兼职教师)或三位一体(高校教师、企业兼职教师及相关方)的多方集成教学模式,授课内容由双方或三方采用集体备课的形式共同协商制定 [5]。

(二) 探索“3 + 1”培养模式 [1],校企深度融合,构建以企业为主体的特色实践教学模式

工程教育的实践技能培养必须与现行安全技术水平和发展趋势相适应,否则工程教育人才培养质量难以上去。安全工程专业是一个集多学科交叉的新兴专业,学生就业面广,教学中知识覆盖面广, 随着科技进步和知识更新,行业发展日新月异,新技术、新材料、新工艺、新设备、新产品的大量推广与应用,需要企业参与到人才培养中来以提高工程人才培养质量。

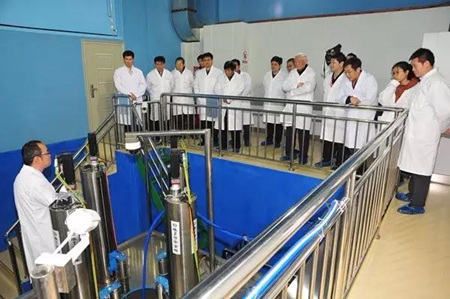

采用“3+1”培养模式,校企联合培养,即学生前 3 年在校学习,最后 1 年到企业进行部分专业特色课程的学习以及完成相关课程设计、生产实习、毕业实习和毕业设计等实践教学环节的学习。实施过程中,我们以湖南省特色专业、湖南省综合改革试点专业、教育部卓越工程师人才培养计划已构建的核特色安全工程专业实践技能培养体系为基础, 按照工程教育专业认证标准要求,结合我校安全工程专业的办学特色及专业方向,对该专业的实践教学模式进行改革、优化,对各实践教学环节的教学内容、教学方式方法、考核方式以及评价制度进行改革与创新。具体措施主要通过学生顶岗实习,企业安全技术管理人员参与授课,师生共同参与企业安全生产管理及技术改造项目,校企联合指导学生课程设计、生产实习、毕业实习、毕业设计等方式,实现校企深度融合, 提高学生工程实践与创新能力。我们的具体做法是针对核特色安全工程人才培养的知识和能力要求,充分利用企业直观的生产现场条件,发挥校外实践教学基地的工程技术及管理人员丰富的生产实践经验的优势, 将部分专业特色课程教学任务安排在企业进行,将课堂搬进企业,采用双导师制,即以企业为主体来承担部分专业特色课程的主要教学任务,并鼓励企业工程技术及管理人员积极参与指导学生课程设计、生产实习、毕业实习和毕业设计、创新创业实践及其它科技竞赛与创新活动等实践教学环节,学校专业教师起到协同和支持的作用,学校教学管理部门、院系分层逐级对教学过程及效果进行质量监控,以确保教学任务保质保量完成,构建以企业为主体的特色实践教学模式。目前我校安全工程专业已与中国原子能科学研究院、中核二七二铀业有限责任公司、湖南省核工业宏华机械有限公司、中核韶关锦原铀业有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司、深圳世和安全技术咨询有限公司等企业建立了校企联合培养基地。

(三) 将科研平台与教学平台资源有效整合,增设创新性、综合性实验,建立安全工程专业创新人才培养实验教学模式

充分利用学校、企业以及政府的优势资源,搭建各种科研平台或实训基地,将科研平台与教学平台资源有效整合。加大安全工程专业实验室的建设力度,并借助学校相关专业的学科优势,整合校内优势资源,加大创新性、综合性实验开设的比例。如借助本校其它相关核类专业学科的实验平台优势, 加大核特色课程开设实验的比例。建立校内安全工程专业实验中心开放制度,将部分实验室对学生开放,学生在教师的指导下可进行自选性或自主设计型等创新性实验;鼓励学生积极参与教师的科研项目以及科技竞赛和大学生科技创新活动,学生可在教师的指导下自选与职业安全卫生有关的课题,或以教师科研方向为基础进行某一方向或某一子课题的研究,同时学生在教师的指导下积极参加各类国际、国内科技竞赛与大学生科技创新活动,提高了学生的实际动手能力以及科技创新能力,同时增强了团队合作精神。南华大学安全工程专业学生近三年在“大学生数学建模竞赛”“安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛”“大学生节能减排社会实践与科技竞赛”“大学生研究性学习与创新性实验”等各类国际、国内科技竞赛与大学生科技创新活动中获得了二十余项奖项,整体提升了学生的科技创新实践能力 [8]。

(四) 采用多样化课程考核方式,建立多元化教学评价机制

引入国内外工程教育人才培养的先进教育理念。对于课程考核,始终围绕工程类人才对素质和能力的要求,以“学生毕业能力达成”这一核心任务为导向,聚焦对学生解决复杂安全工程问题能力的培养,采用多样化课程考核方式,突出对工程类人才工程实践能力以及创新能力的培养。对课程的考核方式进行改革与优化,将课堂考勤、课堂提问和表现、课堂讨论教学环节、实验课成绩、平时作业等纳入平时成绩考核,期末成绩考核除采用常规的闭、开卷考试外,对于部分实践性较强的专业课程期末成绩考核采用案例分析、撰写课程小论文或以某一重要知识点为研究对象制作 PPT 来讲解等形式,提高学生分析问题以及解决实际问题的能力。如《安全法规》《职业卫生与防护》二门课程均为重要的专业课程,实践性和应用性较强,教学中对于《安全法规》课程我们就是采用案例分析的形式来进行期末成绩考核的,而对于《职业卫生与防护》课程则结合实验课测量的数据采用撰写课程小论文的方式来进行期末成绩考核的。学校教学管理部门通过调研学习, 科学合理制订教学评价、学习效果评价和职业能力评价等多元化教学评价制度,并形成长效机制。评价结果反映的问题用于指导课程教学大纲的修订、课程体系的优化、课程教学质量的改进、实验室升级改造、学科平台建设等工作,以达到持续改进的目的,并纳入对院、系的绩效考核并落实到个人。

四 结语

该文分析总结南华大学安全工程专业十多年的办学经验,结合教育部工程教育专业认证专家组反馈的意见,分析教学中存在的主要问题。以工程教育专业认证为契机,按照我国工程教育专业认证标准要求,同时结合注册安全工程师的培养目标以及新工科建设的要求,突出以“核”为特色的办学思路,从师资配置、教学内容和方法以及理论教学模式、实践教学和实验教学模式、课程考核方式以及教学评价机制等方面对安全工程专业教学模式进行改革、优化与创新实践,构建基于学生毕业能力达成的核特色安全工程专业教学模式,收到了较好的成效。当然,在今后的教学中还要与时俱进,对教学模式应不断优化、完善与创新,旨在持续改进。

参考文献

[1]叶勇军,李向阳,蒋复量,等 . 核安全工程特色专业建设模式探讨 [J]. 中国电力教育 ,2012,(14):52-54.

[2]张树川,刘健.安全工程专业课程体系优化研究 [J].中国安全生产科学技术,2012,8(4):195-198.

[3]百度百科 . 问题驱动教学法 [EB/OL].https://baike.baidu.com/ item/PBL/10879781?fr=aladdin.

[4]知乎 . 传统教学、翻转课堂教学和混合式教学的区别 [RB/OL]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/57271832.

[5]王淑云,钟永明,雷林,等 . 安全工程专业“职业卫生与防护” 课程教学模式的探索与实践 [J]. 科教导刊,2017,(34):104-106.

[6]曾庆伟,王江川,罗洪镇,等 . 基于工程教育专业认证下的生物反应工程课程教学改革[J]. 教育教学论坛,2019,(34):123-124.

[7]刘迎云,蒋复量,王淑云.核安全工程专业人才培养的探索与实践 [J]. 黑龙江教育(高教研究与评估),2016,(4):70-71.

[8]余修武,李向阳,叶勇军,等 . 安全工程专业本科生创新实践能力培养的探索与实践 [J]. 创新与创业教育,2018,9(4):93-96.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32554.html