SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:基于线上线下的混合式教学新形态风靡全球,在人才培养方面体现出了卓越的优越性。教学资源是教学活动之本。为适应混合式教学的需求,以及创新人才培养目标的需求,围绕《工程图学》课程特点展开了线上线下资源的分类优化和同步建设。

对传统线下教学资源进行了革新和再利用,对线上教学资源建设的同时提出了以知识点为中心的组织架构,对课外资源进行了拓展与创新,构建了全方位的立体化课程资源网络,形成了线上线下资源的优势互补,并对影响资源建设和资源使用效率的影响因素进行了分析,给出了对策建议。

关键词:工程图学;教学资源;混合式教学;立体化;创新

本文引用格式:葛艳红,胡楷雄,黄海,等 . 基于《工程图学》课程特点的线上线下教学资源建设与思考 [J]. 教育现代化 ,2020,7(104):1-7.

Resources Construction and Reflection of Online and Offline Teaching Based on the Characteristics of“Engineering Graphics” CourseGE Yanhong, HU Kaixiong, HUANG Hai, CHEN Yun(School of Logistics Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan Hubei)

Abstract: The online and offline blended teaching, a new form of teaching, is popular all over the world. It shows excellent superiority in talent training. Teaching resources are the foundation of teaching activities. In order to meet the requirements of blended teaching and innovative talent training objectives, the classification optimization and simultaneous construction of the online and offline sources were carried out based on the characteristics of the “Engineering Graphics” course.

Traditional offline teaching resources were reformed and reused. At the same time, an organizational structure centered on knowledge points was proposed. Extracurricular teaching resources were expanded and innovated, and a comprehensive three-dimensional curriculum resource network was established. As a result, the complementary advantages of online and offline resources were formed. The influencing factors of resource construction and the efficiency of resource utilizing were analyzed, and some suggestions were put forward.

Key words: engineering graphics; teaching resources; blended teaching; three-dimensional; innovation

一 引 言

资源是一切活动的前提和基础。优质高效的教学资源是高质量教学的根基和保障。资源的建设不是笼而统之,而应根据不同课程的特点有的放矢。《工程图学》课程作为工科院校实现人才培养目标的重要基础课,具有不可替代性。多年来,各高校围绕《工程图学》课程进行过不少研究和改革实践,取得了一些好的经验和成果。譬如,《工程图学》精品课程的建设;各类教学模式、教学方法的改革;计算机辅助软件的应用实践;考核方式的改革等等, 但针对资源库、案例库建设的相对较少。较早的课程资源建设主要针对的是传统的线下教学,例如教材、挂图、实物模型等等。近年来随着在线 MOOC、SPOC 的兴起,线上课程资源的建设也随之兴起,主要体现在视频、课件和一些测试题上。线上线下的教学不是简单的二选一,而是优势互补,相互融合。因此,课程资源的建设也应符合新形势的要求—— 线上线下立体化整合与优化,拓展与创新。

二 《工程图学》的课程特点

《工程图学》是研究表达工程图样的理论、方法和技巧的一门技术基础课。所谓图样,即按一定的原理和方法,准确地表达物体的形状、大小及技术要求的图形。它是产品设计、制造、组织生产的主要依据。设计人员通过图样表达设计思想,生产人员根据图样加工制造,管理人员则通过图样实现对生产过程的组织、管理与质量控制。因此,“图样”也形象地比喻为“工程界的语言”,是工程技术人员必备的交流工具。《工程图学》课程就是提供学习这门特殊语言的途径,是学生进入工程技术领域的第一道门,也是今后从事科学研究、工程设计、组织生产的基石。培养具有工程素养的创新型人才是本课程的更高目标。图形性、工程性、交叉性、基础性是它的本质特性。

(一 ) 图形性

《工程图学》以图形为载体表达工程和产品信息。换言之,大量复杂的工程和产品信息用语言或文字是表达不清的,必须借助图形表达。它可以用二维图形表达,也可以用三维图形表达。图形的阅读和理解不能像“数学”课程那样逻辑推理,也不能像“历史、地理”课程那样记忆性理解。而且常常地,需要在二维图形和三维形体之间转换,这就要求学生必须具备很好的空间想象能力和形象思维能力,这也正是学生普遍感到学习《工程图学》课程困难的主要原因。

传统授课中经常借助挂图、实物模型等帮助学生理解,现代工程图学教学中常常借助虚拟模型和三维动画帮助学生理解。

(二) 工程性

《工程图学》最终要表达的对象是工程产品,是实实在在的应用。这就要求课程必须理论联系实际, 与实际的工程应用相结合。这一方面决定了《工程图学》具有很强的工程实践性,另一方面也决定了本课程在教学过程必须进行大量的实践训练,包括工程产品表达能力的训练,绘图能力的训练,工程应用能力的训练。如何在有限的学时时限内达到训练效果的最大化,除了充分利用线上资源对传统课堂的延伸外,选择有代表性的典型产品进行教学是关键。

(三 ) 交叉性

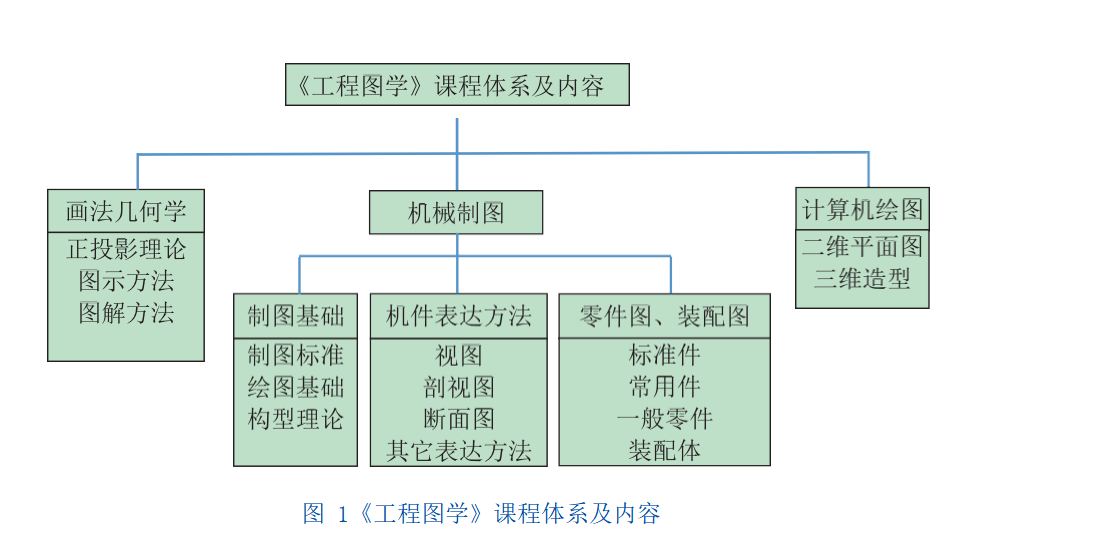

《工程图学》课程事实上是一个课程群。以机械专业为例,本课程包括画法几何、机械制图和计算机绘图三部分,如图 1 所示。画法几何部分是用正投影的原理解决空间几何问题的图示法和图解法; 机械制图部分是研究怎样用画法几何部分的原理和方法绘制及阅读机器或部件的零件图和装配图,并培养学生阅读和绘制图样的能力;计算机绘图部分则以交互式计算机绘图软件为工具代替传统的仪器或手工绘图,实现无纸化设计和绘制。

由此可见,《工程图学》是几何学、投影理论、工程设计、标准规范及现代绘图技术相结合的产物, 是学生普遍反映很有挑战性的一门课程。

(四) 基础性

图 1《工程图学》课程体系及内容的学习,表现出明显的不适感、挫败感。这就需要教基础性是指课程的性质和定位决定了授课的对象是大一新生。大一新生学习这门课程可谓是一张白纸, 几乎没有任何的工程先念知识和产品设计背景。刚开始学习的时候,学生普遍感觉新鲜,但很快就体会到了课程的与众不同。中学时代用于学习数学、物理、英语、历史等课程的学习方法都不适用于《工程图学》师借助多种教学资源和教学手段帮助他们尽快适应课程、进入角色。

三 围绕《工程图学》课程的教学资源建设

从广义上来讲,教学资源可以泛指在教学过程中可被利用的一切要素,包括基础设施、教育政策、教师、教具、教材、课件、案例、图片等人、财、物、信息。从狭义上来讲,教学资源主要包括教学材料、教学工具、教学环境及教学设计。

由此可见,教学资源是一个大系统,涵盖面比较广。某种意义上说,教学资源的建设就是学科建设、专业建设、课程建设。不同的教学工作者从不同的立场和角度开展不同的研究。但因学科不同、专业不同、课程不同,涉及的资源类型和数量当然也不同。在进行资源建设的时候必须有针对性。作为一线教师来说,围绕课程进行的教学资源建设主要体现在教学材料、教学工具、教学环境、教学策略等等方面。

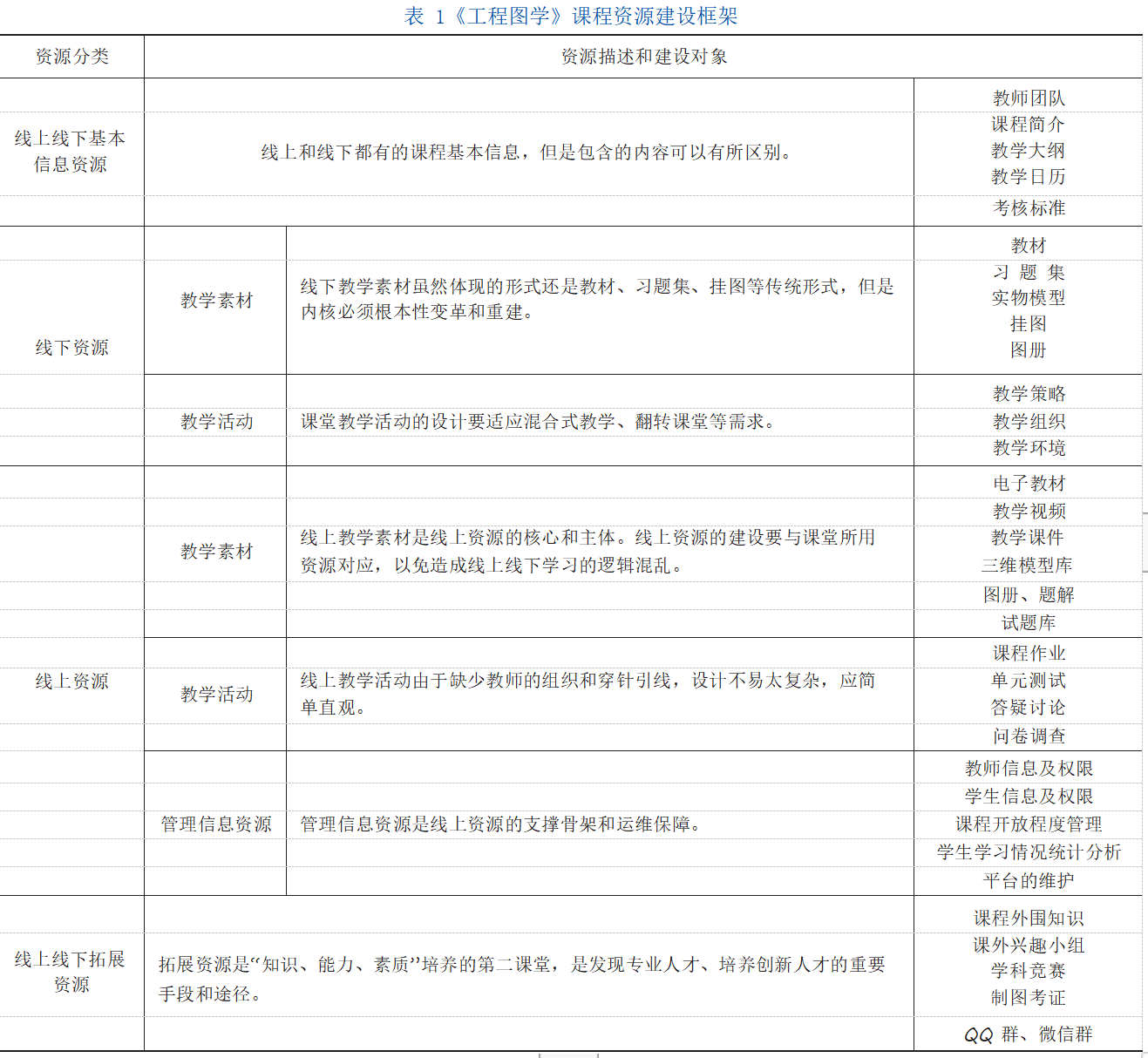

就当前热门的线上线下教学新模式来说,资源可分为线上资源和线下资源。当然两者之间不是截然分开的,两者既有交叉也有各自独特不可替代的部分。表 1 为《工程图学》课程的资源建设框架。表 1《工程图学》课程资源建设框架下面选几个有代表性的资源建设展开说明。

(一) 教材建设

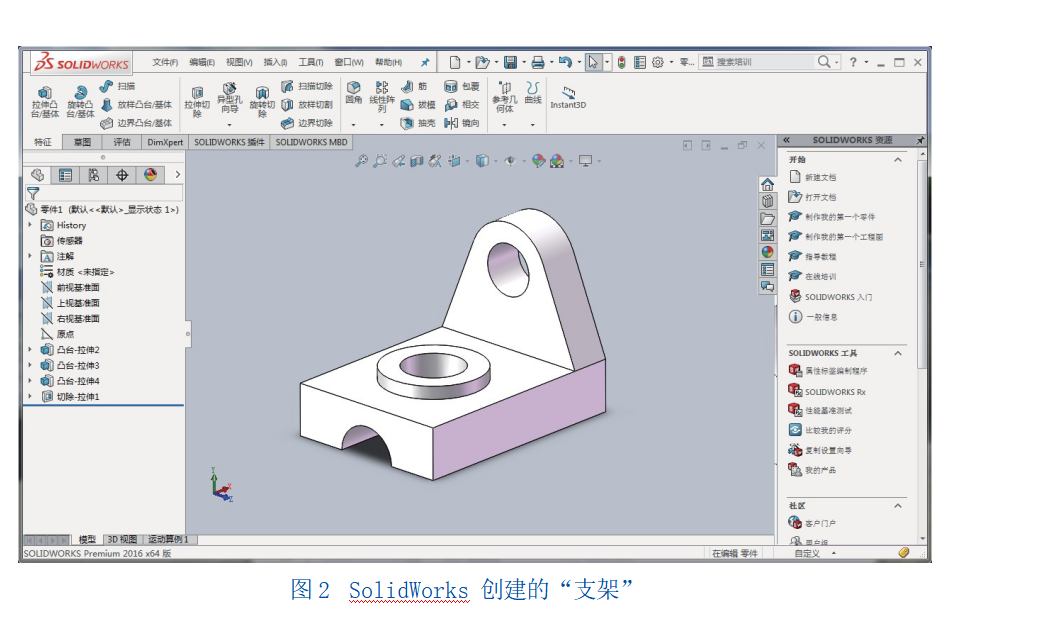

教材作为教学的基本材料,必须及时更新,以适应时代的需求,适应新形势对人才培养的需求,适应新教学形态的需求。当下数字化制造、智能化制造越来越普及,三维设计成了主流。因此教材在传统二维绘图的基础上增加了三维造型与设计软件的应用,并且落实到教材的各章节中。图 2 就是内嵌在“组合体”这一章中的由SolidWorks 创建的组合体“支架”。

图 3 是由三维实体生成并完善以后的“支架”二维平面图。这种空间到平面的过程正是产品的设计过程,建模的同时建立了产品的设计流程,为工程素养的积累打开了一扇门。学生利用三维设计软件可以天马行空地发挥他们无限的空间想象,创造出很多意想不到的作品造型,这也正是发明创造之源泉。

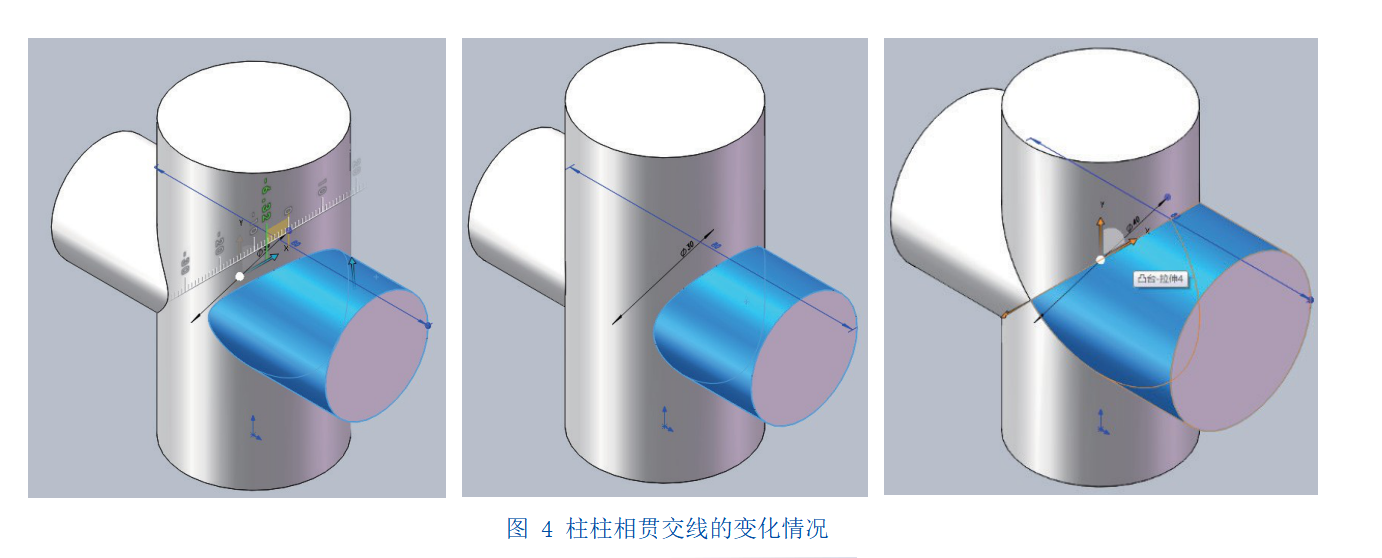

三维设计造型软件的使用也更好地帮助学生理解一些在教学过程遇到的难以想象的空间几何关系。如图 4 是内嵌在“立体及其表面交线”这一章中两圆柱相贯时的交线及其变化规律,一目了然。

教材还在其他方面进行了重建。例,为了适应线上线下混合式教学,对教材的知识点进行了细分,以满足教材内容和在线微视频的对应和统一。

(二) 实物模型和虚拟模型建设

实物模型是《工程图学》课程教学中最常用的教学用具,尤其在计算机普及之前的课堂教学中, 使用频率非常高。随着计算机走入课堂,以及计算机建模软件的广泛推出,虚拟模型越来越多地代替了实物模型,大大节省了教学成本。但是,实物模型也有虚拟模型所不能及的优点,就是学生可以拿在手上看得见摸得着,这种切身体验会让学生对模型结构的印象更深刻。因此,不能一刀切地废除实物模型,取而代之虚拟模型。

要根据课程内容的难易程度和训练目标合理地选择实物模型和虚拟模型。譬如,进行“典型零件的表达方案选择”教学时, 需要的是能够反映性能结构和工艺结构的零件,越贴近真实产品越好,这就应该选择实物模型。进行 “剖切方法的选择”教学时,更适合选择虚拟模型, 因为虚拟模型可以作任意剖切的尝试,而实物模型是不可能的。除了一些必要的教学环节须选择实物模型外,其它教学模型都可以选择虚拟模型,经济 方便,可以在线时时察看。实物模型可以外购,可以自制。

(三 ) 挂图、图册建设

挂图曾经是《工程图学》课程的重要辅助教具。为了节省板书时间,针对一些复杂图形(如零件图、装配图)常常借用挂图辅助讲解。随着 PPT 课件广泛代替了板书,挂图也淡出了原本的课堂教学。但笔者和团队成员认为,挂图在线下的课堂教学中仍然能够发挥重要的作用。现在的《工程图学》课程教学基本都安排在专用的绘图教室。因此,有些课程内容很适合制成挂图悬挂在教室四周。譬如,和课程密切相关的一些技术标准和制图标准、典型机械零件和产品的图形表达等等,制作成图片挂在墙上,学生时时目染,久而久之就能达到潜移默化的作用。

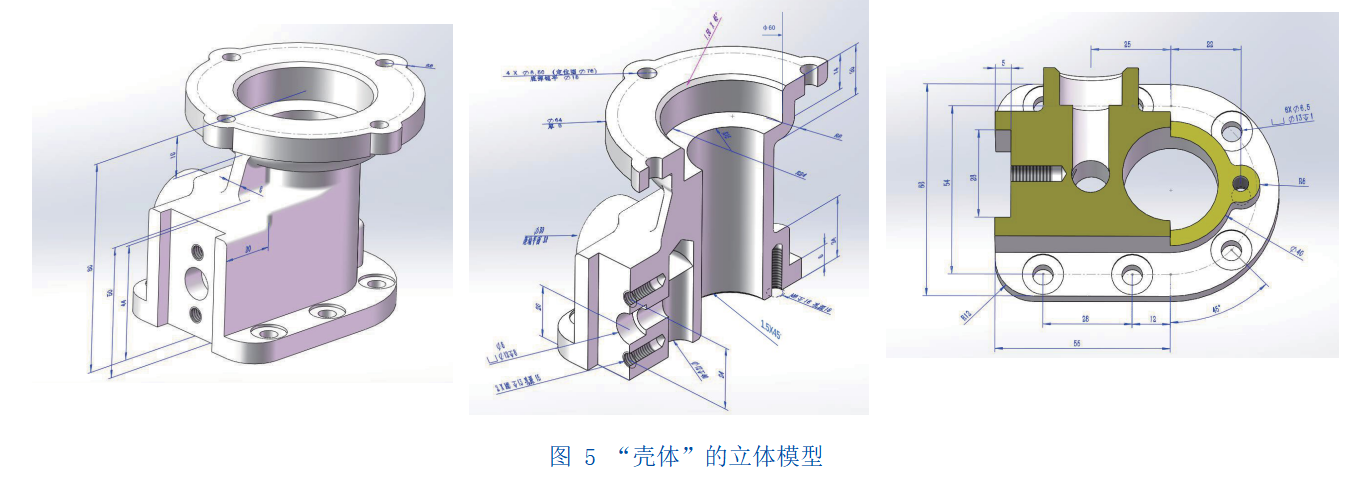

图册比挂图更显灵活,可以收集各种典型机械零件和产品,制成图册。立体模型和平面工程图形相互对照,如图 5 和图 6 所示。

图 5 为机械零件“壳体”的立体模型,图 6 为“壳体”的平面图形。学生既可以根据立体模型选择表达方案绘制平面图形, 也可以根据平面图形想象产品空间结构,构建立体模型。由空间到平面、由平面到空间的双向实践不仅锻炼了知识的应用能力,也锻炼了读图、绘图的基本技能,可谓一举多得。另外,学生的错题集也适合做成图册,正误对照,清晰明了。图册既可以制成纸质版作线下资源,也可以制成电子图片作线上资源。

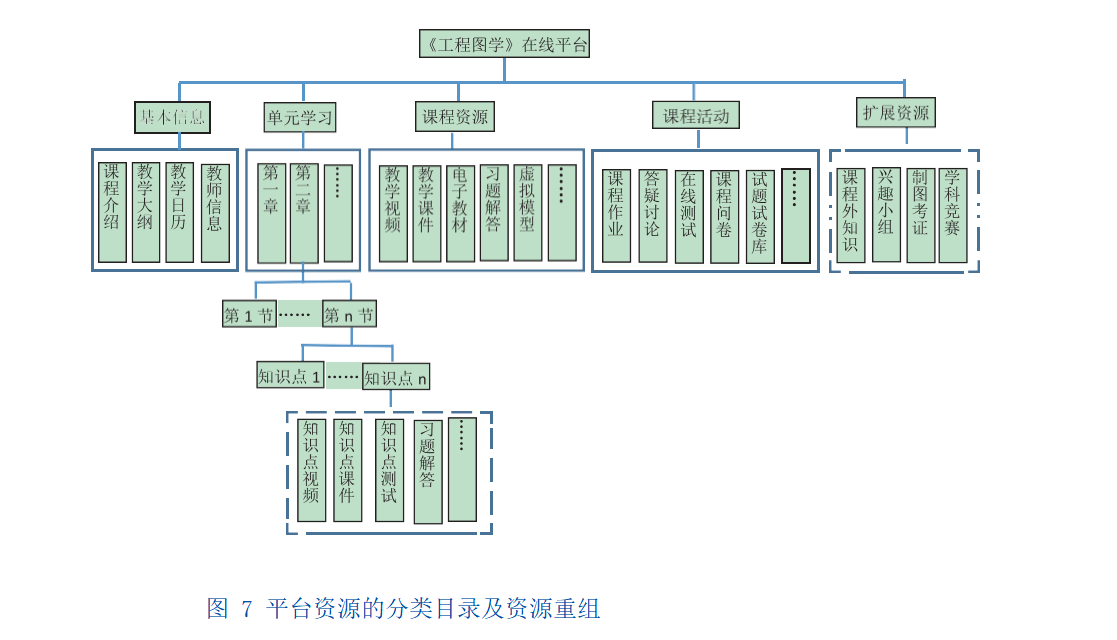

(四 ) 拓展资源建设

人才的培养没有固定的模式,也不仅仅局限于有限的教学时数内。课外活动作为大纲教学的延伸和扩展,不仅可以激发学生对课程的学习兴趣,对人才培养也有着举足轻重的作用,课外拓展资源的建设不容小觑,如图 7 中右侧的双点画线框所示。

建立课外兴趣小组是简单易行且卓有成效的因材施教手段。那些学有余力,并对《工程图学》有浓厚兴趣的同学组织在一起,定期进行一些课程大纲之外更深层次的探究活动和实践练习。兴趣小组实行学生自我管理,教师参与指导的模式。实践表明志同道合者在一起交流分享,互相影响,求知欲高涨, 思维活跃,学习能力、反应能力和应变能力明显提升, 有相当一部分兴趣小组成员被选拔进了教师的教学科研项目团队。正应验了那句古话——兴趣是最好的老师,是深入学习和探索未知的最大动力。

学科竞赛也一直是深受教师和学生喜爱的课外活动。教师以竞赛为契机调动学生学习热情,提升教学效果;学生则以竞赛为平台,将知识学以致用, 检验自己的学习成果。《工程图学》作为理工科学生的必修基础课,很多学科竞赛与《工程图学》课程都有着千丝万缕的联系,例如,全国大学生创新创业大赛,全大学生机械创新设计大赛,全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛等等。平日里,以竞赛为突破口有计划、有组织、有层次地开展 CAD 绘图竞赛、SolidWorks 建模大赛、零件表达方案选择大赛等多种竞赛,形成竞赛激励机制,为学科竞赛选拔人才,以点带面推动课程教学。

四 教学资源建设的几点思考

(一) 教学资源的组织与管理

随着时代的变迁、科技的发展,教学资源的种类、教学资源的数量、教学资源的呈现方式、教学资源的获取手段都越来越丰富。纷繁的资源只有有序地组织与管理才能更好地服务于教学的需求,才能更好地服务于资源使用者随时随地获取资源的需求。

1.线下资源的组织与管理

线下资源包括教学素材资源和教学活动资源。教学素材资源有教学文件、教材、习题集、实物模型、挂图、图册等,都是实体,管理相对简单。如果有专用授课教室,则可以在教室的一角设置一个橱窗或展台,用来放置这些实体资源。教师和学生可以随时查阅。如果没有专用授课教室,一般都有放置实物模型的专用模型室,则可在模型室开辟一块区域用来放置这些实体资源,定期对学生开放。教学活动资源是教师进行课堂教学时所用的教学策略、方法以及创设的教学情景等,非实体资源,由老师自行设计和发挥。

2.线上资源的组织与管理

线上资源是数字资源,需要借助网络平台来管理。网络平台一般根据资源的类型划分不同的模块进行管理,如图 7 所示。模块下设的子项大多是平台固化的。但是,教学是按照章节顺序和知识点进行的。每一个知识点对应的资源分布在不同的种类模块中。譬如知识点的视频和课件在“课程资源”模块中,而知识点相关的测试、作业又在“课程活动”模块中,使用者在学习某一个知识点的时候需要颠来倒去去搜寻需要的教学资源,这严重影响学习效率和线上资源的使用效率。

为此, 对线上资源进行了以知识点为中心的再组织,如图 7 中最下方的虚线框所示。与知识点相关的教学文档、视频、课件、测试等资源都列在该目录下,学习者用起来得心应手。需要说明的是,知识点下的这些视频、课件、测试等资源和“课程资源”、“课程活动”下的资源不是重复建设,而是后台资源在知识点下的呈现。这里还要注意知识点的编排顺序须与课堂教学单元的组织顺序一致,保证线上线下教学内容逻辑上的一致性。

(二) 团队建设

团队是资源的建设者,也是教学资源的一部分。团队成员的年龄结构、学历层次、任教经历直接影响教学资源的建设质量。反过来,课程的资源建设又增强了团队的凝聚力、责任感和使命感,促进了团队成员的教学水平和教学能力的提升。

不同阅历的教师见闻见解不同,考虑问题的角度不同,处理问题的方式也不同。资源建设时,团队要有明确的分工,各尽所长,同时又加强合作,取长补短。老教师要发挥经验优势,以老带新,传递优秀的教学传统、教学方法和教学艺术,身体力行;年轻老师要发挥思想前卫、思维灵活、新事物接受能力快等优点紧跟时代步伐,把握教学的新发展、新技术、新形态,带动老教师与时俱进。团队成员定期开展业务研讨,交流思想,交换心得。大家一起集思广益, 头脑风暴,可以迸发出很多灵感和创意,创作出更多优质资源和教学成果。利用资源建设的契机进行团队建设,团队建设的同时进行资源建设,两者相辅相成。

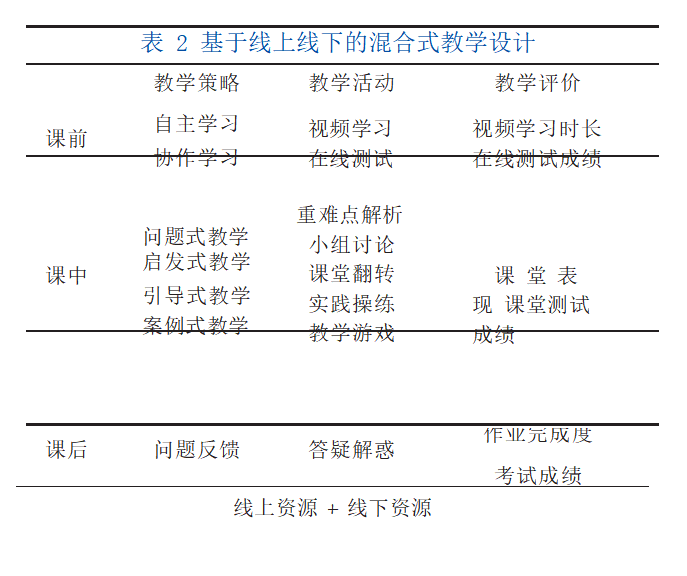

(三) 教学设计

资源是教学的根,要枝繁叶茂,全面提升教学质量,必须配合多样化的教学策略、有效的教学活动、以及科学的考核评价体系。所谓好马配好鞍,要发挥资源的最大效能,必须对基于线上线下的混合式模式进行全方位的教学设计,如表 2 所示。

五 结束语

教学资源的建设不能一蹴而就,也不能一劳永逸,是一项长期艰苦的工作,是一项庞大的工程。建 设时,不能追求大而全,需根据课程特点建立能满足 课程教学需要的有鲜明特色的教学资源,在特色中求 创新,在创新中谋发展。本研究基于线上线下资源同 步建设,课内课外资源协调配合,全方位多维度统筹 规划,形成课程资源网络,为《工程图学》的混合式 教学提供了水之源、木之本,为复合型、创新型的工 程技术人才培养奠定了坚实的基础。

参考文献

[1]张宗波,王珉,吴宝贵,等 .“线上 + 线下融合式”工程图学课程建设与教学实践[J]. 图学学报,2016,37(5):718-725.

[2]易永忠 . 高校外语优质资源库建设的理论与实践研究 [J]. 教育现代化,2017,4(35):77-79.

[3]郭磊 . 面向自主学习能力提升的大学数学多媒体教学资源建设研究 [J]. 教育现代化 ,2019,6(13):100-102.

[4]汤勃,孔建益,曾良才,等 .“互联网+”混合式教学研究 [J]. 高教发展与评估 ,2018(3):90-99.

[5]屈建萍,冯英伟 . 基于高校数字化教学资源库的资源分类与评价研究 [J]. 教育现代化,2017(10):74-75.

[6]马雯瑄 . 基于 SPOC 平台的《军事理论》课教学资源建设研究[J]. 教育现代化,2017(14):98-100

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32322.html