SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要 当前,我国高等教育生源呈现出适龄人口总量逐渐减少、高考生源流失日益严重、非传统适龄生源不断增加的发展趋势,而高等教育后大众化发展阶段的典型特征是高等教育适龄人口入学率增长在 未达到普及化之前就出现了停滞和波动。文章以后大众化理论为视角,分析生源变化的原因及地方本科院 校开拓非传统生源的优势,并在此基础上提出地方本科院校发展策略选择。

关键词 地方本科院校;生源变化;高等教育后大众化;发展策略

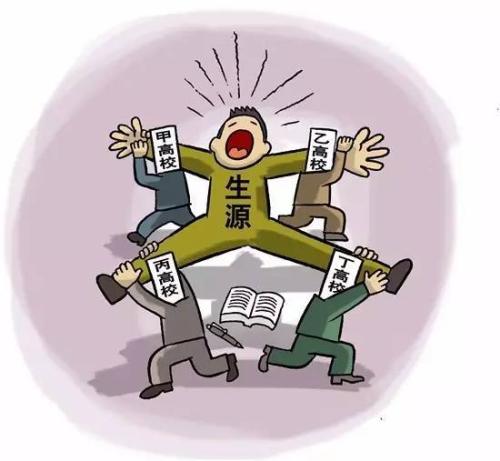

生源是学校的命脉,学生是学校生存和发展的基础。生源状况对高校发展规划制定与发展策略选择起着决定性作用,不仅关系到学校发展好坏, 而且影响着整个高等教育的发展趋势。自高等教育扩招以来,我国高等教育入学率不断提高,但在人口生育率趋低的现实背景下,面对高考生源总量明显减少、高考生源流失境外、高校数量增多等客观情况,高等教育生源将发生结构性变化。本文在分析我国生源变化特征的基础上,以高等教育后大众化理论为视角分析生源变化的原因,并以地方本科院校为研究主体,提出应对生源结构变化应做出的发展策略选择。

一、我国高等教育生源变化现状与趋势

(一) 高等教育适龄人口总量逐渐减少

我国高等教育在 2002 年实现毛入学率达到 15%后,适龄学生进入高校学习的人数越来越多。但随着我国人口结构变迁和人口出生率趋低, 高等教育学龄人口结构变化明显。已有研究表明, 我国人口规模和结构正经历着重大转型,已经从 “高出生率、低死亡率、高增长率” 再生产模型过渡到“低出生率、低死亡率、低增长率” 模型[1], 这意味着我国高等教育适龄人口规模必将相应下降。据统计, 我国18-22 岁高等教育学龄人口规模数在 2008年达到峰值12539.65万,2008年以后适龄人口规模逐渐减小, 到2016 年适龄人口数量减少至 7709.34万人,预计2019 年适龄人口数量将下降至6888.41 万人。[2]

(二) 高考生源流失日益增多

随着高等教育国际化发展,越来越多的学生选择出国留学。据教育部统计,2016 年出国留学人数54.45万人,较之2012 年出国留学人员增长了 14.49万人, 增幅达36.26%, 我国已成为世界上最大的留学输出国。尽管来华留学生规模也在逐步扩大,2016年,来华留学生规模突破44 万人, 但总体来说, 适龄生源 “出口” 与 “入口” 的数量“逆差” 较大,随着高考生国外求学规模的不断提高,我国高等教育学龄生源进一步下降。同时, 或因 “毕业即失业” “就业形势严峻” 等客观现实、或受 “读大学无用论” 等社会观念影响、又或因家庭客观条件限制,高考弃考生连年增加。高考生留 学规模的不断扩大和弃考生数量的连年增加, 致使高考生源流失日益增多。

(三) 非传统适龄生源不断增长

当前,高等教育非传统适龄生源队伍呈现不断壮大的发展趋势,非传统生源将成为高校校园内不 可忽视的群体。一方面,从业人员接受继续教育的 需求越来越强烈,他们将成为非传统生源的主体部 分。如,目前我国制造业规模以上企业人力资源总量8589万人,专业技术人员809 万人。装备制造业规模以上企业人力资源总量近1794 万人, 其中人才总量近736万人,具有大学本科和研究生学历的人员分别占人才总量的29% 和2%。[3]随着新经济时代到来,企业对从业者的教育要求逐步向高层 级、高水平转移。同时,随着全民终身学习、学习 型社会建设的推进, 非传统适龄生源也将继续增加。如,2016年3 月, 教育部和全国总工会联合下发通知,决定联合实施农民工 “求学圆梦行动”,着力提升农民工的学历与能力。该行动计划通过产 教融合、校企合作、工学结合等方式对农民工开展学历与非学历的继续教育, 计划到2020 年, 针对有继续教育需求且符合入学条件的农民工, 将资助150万名农民工接受学历继续教育。另外, 老龄人也将成为我国高等教育非传统生源的重要组成部分。目前,我国已进入世界人口老龄化国家行列, 据统计,截至2015年底,我国60岁以上老年人口达2.22 亿人, 占总人口的 16.1%。预 计到 2020年,我国老年人口将达到2.43 亿。面对老龄化的严峻形势,必须大力发展老年教育,引导老年人积极参与终身学习活动[4],老年学生将成为高等教育服务对象之一。

二、高等教育后大众化理论视角下的生源结构变化

(一) 我国生源结构变化现状与趋势契合高等

教育后大众化理论特征美国的马丁· 特罗 ((Martin Trow) 教授最早对高等教育发展阶段进行研究,他在考察欧美高 等教育发展特点的基础上,以毛入学率为指标将高 等教育的发展分为精英化、大众化、普及化三个阶段,提出了著名的高等教育发展阶段论。自1999年以来, 我国高等教育开始大规模扩招,2002 年高等教育毛入学率达15%, 高等教育进入大众化发展阶段,到2016 年达到42.7%, 提前实现国家教育规划纲要确定的到 2020 年达到 40% 的目标。[5]单从入学率来看, 对照马丁· 特罗高等教育阶段论的数字目标,我国高等教育的发展已经或即 将进入普及化发展阶段。但是否就此界定我国高等 教育步入普及化发展阶段似乎还值得商榷。因为日 本的有本章教授通过考察日本高等教育大众化发展 过程,提出了有别于马丁·特罗的高等教育发展阶段理论———高等教育后大众化理论。有本章教授发现,日本高等教育大众化进程的发展基于本国国情,其管理体制、发展道路等发生了巨大变化[6],呈现出有别于马丁·特罗教授对高等教育大众化发 展进程论述的特点,日本高等教育毛入学率在达到 一定水平后趋于稳定并不再上升,而越来越多的非 传统成人学生越来越多次地进入校园接受继续教育[7],他认为后大众化阶段的典型特征是高等教育适龄人口入学率增长在未达到普及化之前就出现了 停滞和波动,而非传统的成人学生入学率却持续增 长,其增长率甚至超过了传统学生,而且这些学生可能多次入学。[8]从有本章教授对高等教育后大众化发展阶段的特征论述中可以看出,我国高等教育生源变化的现状与趋势符合其有关后大众化阶段的典型特征总结。因此,我国高等教育在面临生源发生质与量的变化形势下,应以后大众化理论为基础,厘清生源变化成因,以正确指导高校发展策略选择, 保证处于后大众化发展阶段的高校办学质量和水平。

(二) 后大众化理论视角下生源结构变化成因

1.后大 众化阶段高等教育外部发展环境的变化

其一,由新经济发展带来的生源变化。新经济的发展以新技术革命为引领,以信息化和工业化深度融合为突破[9],未来一个时期,我国将以高新技术产业为驱动力,以现代服务业和现代制造业为两翼,全面带动产业结构的优化升级。[10]随着新经济的发展及其对技能要求的提高,提升从业者受教育水平、技能水平,加强从业者职业培训,将成为适应我国新经济发展的重要突破口。同时,经济转型的加快发展和生产技艺与设备的加速更新, 对劳动者知识技能提出了更高要求,从业者面临着巨大的就业压力和竞争挑战。在新的就业竞争形势下, 为提高自身竞争力,将会有越来越多的从业者选择进入高校接受学历教育或非学历教育的职业培训, 通过继续教育更新知识、提高技能,从而完善自己。其二,由学习型社会建设带来的生源变化。建设学习型社会就是要为全体公民提供学习机会, 实现人人学、处处学、时时学的社会氛围,积极鼓励成人重返校园学习。在学习型社会建设背景下, 高等教育的服务对象不应仅仅是适龄青年,而应面向全体社会公民。同时,学习型社会的基本特征之一是学习的持续性,因此,即便是接受过高等教育的社会公民,也需要不断更新知识结构、提高专业技能,在今后的工作和生活中继续接受高等教育, 而对于那些没有接受过高等教育的人群,高等教育的需求将更为迫切。

其三,由思想文化观念转变带来的生源变化。随着人们思想价值观念的转变,一部分社会成员希望接受高等教育并非为了提升专业技能,而仅仅是为了弥补青年期未能接受高等教育的遗憾、满足精神需求或充实闲暇时光。同时,随着人口老龄化程度的日益加深以及老年人物质生活的满足和精神生活需求的提高,老年人口的高等教育需求将不断增长。这些新的社会价值观念将使高等教育不再专属于适龄青年,高等教育将提供平等的入学机会, 向社会全体成员开放办学。

2.后大 众化阶段高等教育内部发展特点的变化

其一,高等教育职能拓展。进入后大众化发展时期,高等教育的人才培养与社会服务职能在深度 与广度上将进一步拓展。人才培养是高等教育首要 和根本职能,纵观高等教育人才培养历程, 高等教育的培养对象一直指向青年人。然而随着社会发展 及知识经济时代的来临,进入社会的成人迫切需要 知识更新与能力升级,再次或多次返回高校接受教 育的需求越来越强烈。同时,随着终身教育理念的 认可与普及, 有高等教育需求的不仅是适龄青年, 非传统人群同样有接受高等教育的愿望,高等教育 的服务对象越来越广。后大众化时期高等教育服务 对象的变化迫使高校不得不对自身职能进行重新定 位,高等教育的人才培养与社会服务观念必须转 变,高校需拓宽服务对象范围,加强学校与社会间 的双向沟通,既培养适龄青年,为他们今后的工作 和生活做准备,又为社会人员接受继续教育和再培 训提供服务。

其二,学生入学需求个体化。高等教育后大众化意味着一种高等教育思想观念的转变。进入后大 众化时代,学习者根据自身需要和条件选择进入高 等教育的时机和接受教育的内容。后大众化的基本 理念是尊重个性, 从个体学习者自身的生存状态、发展需要出发选择所需的教育。[11]后大众化时代,学习者个体的入学需求除传统的为未来工作生活做 好准备外,还包括深化与职业相关的专门知识、提 升自身综合素质、满足自身精神需求和充实闲暇时 光等。入学者基于自身需求的不同学习动机, 将迫使高等教育在满足入学者个体化需求的条件下, 产生内部结构的变迁,并做出发展策略的改变。

其三,高等教育结构多样化。进入高等教育后大众化发展阶段,随着入学者及其需求的多元化和 个体化,必然要求高等教育更新办学理念, 紧随着入学形式、教学方式与教学内容等也将发生变化, 实现高等教育办学层次、办学类型、办学形式的多 样化发展,高等教育多样化发展是满足不同入学需 要的前提。后大众化时期高等教育结构的多样化发 展为非传统生源入学提供了公平的机会及接受教育 的实现条件,非传统生源入学现象将越来越普遍。

三、地方本科院校开拓非传统生源的优势

(一) 地方本科院校立足地方的办学定位

地方本科院校主要是指隶属于各省、自治区、直辖市政府及其教育行政部门,主要依靠地方政府 拨款办学,服务地方 (行业) 经济社会发展的普通本科院校。地方本科院校大都地处地方,且其功能 和定位也都立足地方, 为地方经济社会发展服务。同时,地方本科院校大都具有服务地方经济社会发 展的传统和优势,更能满足地方产业及企业发展对 教育的需求,尤其是当地从业人员的教育需求。地 方本科院校往往基于自身的条件和优势,根据地方 经济社会发展特色和产业发展需求开设专业或课程,因此,地方本科院校将成为地方非传统生源教 育的主场所。同时,高校校园文化作为社会文化的 重要组成部分,地方本科院校应积极发挥文化引领 作用,成为所在地区文化、教育中心,充实地区社 会公民文化生活,创造条件满足地区社会公民的学 习需要。

(二) 地方本科院校向应用型转型的发展方向

推进地方高校转型发展是当前高等教育体制改革的重要课题,地方本科院校向应用型转型也是后 大众化时期高等教育完善自身体系的必然选择。高 等教育的当务之急不仅是培养一批拔尖创新人才, 还需培养一大批应用型人才,地方本科院校将是培 养应用型人才的主阵地。地方本科院校以应用型为 办学宗旨,其办学层级定位更适合非传统生源的入 学标准与条件,且地方本科院校学科专业设置、教 学内容的安排更加偏重应用性,也更能满足成人学生提升职业技能的教育需求。同时,随着地方本科院校办学规模扩大、办学类型多样化和结构布局合理化,非传统生源入学将更加便利且拥有更加多样化的选择。

(三) 地方本科院校更高的入学开放性

大学入学的开放程度是由学校类型和社会地位决定的,地方本科院校较部属高校而言,入学开放 性更高,主要表现在:部属高校是社会强势群体的 文化中心,而地方本科院校则可能是社会弱势群体 的文化中心。非传统生源主要来自社会弱势群体, 普遍素质较低,进入地方本科院校学习对他们来说 更为现实,且地方本科院校大都办学历史不长, 学校办学定位及发展战略还在进行不断地调整完善, 更能够容纳非传统学生,能根据这类学生的特征调 整发展策略,适应他们的特殊需要。同时, 地方本科的核心教育功能是提供非学术性的技术或技能教 育,且非传统生源学生更愿意选择家庭或工作所在 地的高校就近入学,因此,进入地方院校学习顺理 成章地成为非传统生源的首选。

四、基于生源变化的地方本科院校发展策略

(一) 转变发展理念,开放入学制度

面对生源变化, 地方本科院校应转变发展理念,认识到非传统生源对学校发展的长远意义, 发挥其特有的为非传统生源提供教育服务的功能和优势。地方本科院校应注重非传统生源市场及其发展潜力,为非传统生源群体设计合适的入学通道和实用的教育内容,实行开放入学制度,面向地方社会开放办学,降低或简化入学条件。地方本科院校应将为非传统学生提供有效、实用的教育服务作为学校的责任和义务,而不仅仅将服务对象定位为传统生源。

(二) 开展校企合作,成为企业培训基地

经济社会的发展对从业人员的教育水平要求越来越高,而企业尤其是制造业的一线从业人员基本没受过中学后教育或培训,也严重影响企业的转型升级,因此,企业从业人员更新知识结构、提升专业技能的需求日益强烈。但从我国高等教育的发展现状来看,从业人员的再教育、再培训与传统高等教育之间没有建立有效连接。为此,地方本科院校应面向社会开放办学,以地方经济社会发展需求为导向,以满足地区人才需求为核心, 深化产教融合,推进校企合作,转变学校发展模式,促进学校人才培养目标与社会经济发展需求的有效衔接。同时,建立多样化的入学基准和评价体系,为从业人员再教育、再培训提供机会与便利条件,消除继续教育与高校教育以及社会的边界,成为企业继续教育基地。

(三) 拓宽传统生源,开展留学生教育

根据经济合作与发展组织 (OECD) 的数据,到2016年底,全球有超过500 万的留学生, 与十年前的留学生数相比增长了67%, 其中增长较为明显的是接受高等教育的留学生人数。[12]随着教育国际化的深入发展,留学生教育将成为各国高等教 育领域中必不可少的一环。面对我国传统生源总量 的减少趋势,地方本科院校应抓住高等教育国际化 发展机遇,招收培养留学生。地方本科可以通过加 强与国外学校的交流与合作、提供不同培养层次教 育、根据生源特点实行分类教学、增强学校文化吸 引力等途径,积极开展留学生教育。

(四) 提高办学水平,发展研究生教育

随着经济社会的发展和知识经济时代竞争的加剧,社会对研究生层次教育的需求将更为强烈, 而提供研究生层次教育的机构有限,因此,地方本科院校应努力提高自身办学水平,积极发展研究生教育。地方本科院校应以重点服务本地区建设为目标,尊重传统和办学历史,依托传统优势学科, 在夯实传统全日制本科教育的基础上,努力提高学校师资队伍水平、加强学科专业建设、提升科研实力、加大硬件设施投入等条件建设,不断改善和提高办学水平,积极发展研究生教育。

(五) 利用信息技术,加强网络教育

随着信息技术的发展及其在教育领域的应用, 网络教育已经成为我国高等教育体制改革的重要组成部分。[13]网络因其集群性、互动性、共享性和及时性等特点,能够很好地满足后大众化时期高等教 育服务对象的各种需求。网络教育资源的共享性、教学的时效性和交互性等特征将成为非传统生源接受继续教育的最佳选择,可以随时随地为社会人员提供服务,满足他们对继续教育的需求。地方本科院校应根据自身发展特点和优势,积极发展网络教育,规范网络教育招生制度、学科专业设置、教学内容与课程建设等内容,注重网络教育质量, 按照教育规律组织教学,促进学校网络教育健康发展。

参考文献:

[1][10]王洪才,曾艳清 .后大众化与我国高等教育发展战略选择[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010

(3):137、133.[2]佚 名 .简 述未来中国高等教育在校生总规模预测[EB/OL].http://www.docin.com/p-53271876.html, 2010-05-06.

[3]教育部 .《制造业人才发展规划指南》有关情况介绍[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/ moe_2069/xwfbh _2017n/xwfb _170214/170214 _sfcl/ 201702/t20170214_296156.html,2017-02-14.

[4]教育 部 .推 进全民终身学习 加快学习型社会建设[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/jyb _xwfb/moe _ 176/201610/t20161020_285772.html,2016-10-20.

[5]教育部 .这5年,我国教育事业全面发展[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_ 2017nztzl/2017 _zt11/17zt11 _ bd/201710/t20171023 _

317194.html,2017-10-23.

[6]杨移贻 .后大众化阶段高等教育的审视[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2009(5):144.

[7][11]曾艳清 .高等教育后大众化与成人学生入学制度改革趋向研究[D].厦门:厦门大学,2007:9、2.

[9]吴爱华,侯永峰,杨秋波 .加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):2.

[10]沈进兵 .后大众化视域下我国开放大学发展策略研究[J].当代继续教育,2015(1):42.

[12]环球网 .2016中国留学发展报告发布:全球国际留学生数量持续上升 [EB/OL].http://lx.huanqiu.com/lx- news/2016-12/9802232.html?winzoom=1,2016-12- 13.

[13]张玲 .后大众化时代高校网络教育刍议[J].高等继续教育学报,2013(3):45.

《后大众化视域下地方本科院校生源变化及发展策略论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0322/20190322115053714.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/3228.html