SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:现代教学内容在不断充实和丰富,教学方式越来越体现多样化,考核方式也在不断完善,微生物研究领域取得的一些重要进展是推动课程教学不断创新的源源动力。生物工程作为新世纪一个正在崛起的主导学科之一, 具有知识更新快和国际化程度较高等特点,与基础理论相比,其实践环节的发展日新月异,尤其是近十年来,国际合作联系更加紧密,微生物遗传育种教学和实践都取得了极大的进步。因此,紧跟国际前沿,改革现有生物工程、生物技术专业建设路径中工业微生物遗传育种实践教学是提升学生综合素质和培养学生创新能力的关键环节。

关键词:微生物遗传育种;教学改革;现代教学;创新;实践

本文引用格式:徐美娟, 等. 聚焦学科特色《微生物遗传育种学》课程改革与创新[J]. 教育现代化,2020,7(32):40-42.

一 引言

江南大学生物工程学院的生物工程专业为首批国家特色专业,首批江苏省品牌专业和省重点建设专业,目前已建成国家重点基地 7 个,卓越工程师实训基地 16 个和国际联合实验室 7 个,依托该专业的“轻工技术与工程”获批“一流学科”建设。《微生物遗传育种学》(含实验)是理论与实践并重的应用基础课程,课程内容涉及到微生物遗传学,内容侧重于工业微生物育种的技术和理念。该课程是生物工程专业必修课程,是专业基础课程《微生物学》的补充。自 2000 年我校在同类学科中率先为生物工程专业学生开设《微生物遗传育种学》课程以来, 经过近二十年的持续讲授,该课程已成为我校生物工程专业、生物技术专业和国家生命科学与技术人才培养基地班的核心专业基础课程和优质精品课程, 在同行业工科院校中起到一定的示范作用。

《微生物遗传育种学》课程于 2008 年进行校级精品课程建设,是理论和实验技术并重的应用基础课程。在面向本科生的《微生物学》和《微生物遗传育种学》课程中 , 实验课学时已占总学时的近 45 %, 而对于研究生的《工业微生物资源开发应用与保护》《工业微生物育种学》等课程 , 几乎全部以应用技术实践性环节的训练为主。实验课教学中主要采用了单元实验教学、综合性实验和小课题相结合的教学方法 [1]。实验教学是大学教学的一个重要组成部分,是培养学生实践能力、创造能力的主要手段,对人才培养具有重要作用。实验教学研究范围涉及人才培养、课程体系、实验教学体系、教学管理、实验室建设等多个方面 [2] 。

二 《微生物遗传育种学》教学中面临的问题

随着分子生物学、基因组学的发展,仅以基础型、综合实验项目为主导的传统实验课程难以满足学生的学习需求 [3]。首先,实验教学内容以相对分散、孤立,关联性、系统性比较差的验证性实验为主; 其次,教学运行机制以教师为主,学生在教师指导下按既定内容完成实验,学生的学习过程缺乏积极性、主动性和创造性;最后,教学模式以传统现场教学方式为主,视频化、网络化等现代教学模式运用不够。 我校《微生物遗传育种学》是理论与实践并重的应用基础课程,但存在一些制约课程进一步发展的问题,具体如下。

(一) 交叉学科发展迅速,本专业“特色鲜明”逐渐流失

该课程由于开展诱变育种和基因工程育种较早, 在早期的技术应用方面“特色鲜明”,且大多结合了当时的先进技术。但是近年来,随着微生物遗传育种学交叉学科分子生物学及其实验、基础生物学综合实验等的开展和快速发展,部分微生物遗传育种实验的基本操作技术已被囊括在这些课程当中,因此《微生物遗传育种学》课程需要主动求变,继续保持“特色鲜明”的优势。

(二) 课程创新思辨不足,内容设置呈现度不强

目前《微生物遗传育种学》课程中的实验操作安全性虽然有保障,但是在实验的丰富性和微生物代谢机理的深入探索方面还有局限。目前采用的实验素材包括紫外诱变技术及抗药性突变菌株的筛选; 紫外诱变技术采用的抗生素筛选,对学生的视觉冲击不够,内容呈现度不强,而基因工程试验采用绿色荧光蛋白作为报告蛋白则是较好的案例,因此在后续的课程安排过程中需要考虑采用针对不同的检测目标,采用多种检测方法来丰富课程内容,强化课程呈现度,帮助学生加深理解。

三 多样化的教学方式和教学模式是教学改革核心

(一) 丰富课程组织形式

教师通过精讲,使学生了解各章节的主要内容和重点、难点,对微生物遗传育种的各种技术方法及原理进行系统掌握;学生通过课堂讨论及专题汇报,培养学生查找、整理资料的能力,激发学生自主学习热情,培养学生自主学习能力,加深或拓宽学生对课堂精讲内容的理解,同时培养学生的团队协作精神和自我管理能力。具体实施方法有三种: 第一种,教师在课堂上结合所讲内容提出一些问题, 学生通过课外查找资料,得出自己的看法,由老师组织课堂讨论,学生各抒己见;第二种,教师结合课堂内容,将部分需要加深或拓宽的内容分组布置给学生,由学生按一定要求查找相关资料,制作课件,并进行主题报告,教师组织学生参与讨论并点评;第三种,在教学过程中,教师与学生互换角色, 安排部分授课内容,将教学大纲和课件等交给学生, 让学生进行 10-15 分钟的教学后,教师再进行点评。这种教学方式不仅能够增强学生的带入感,增强其学习兴趣,也有利于学生对知识要点的理解掌握, 从“学生自己认为的基本掌握”升华为能够“教授他人的知识”,真正实现学生对知识点的全面理解 [4]。

(二) 选用并更新现代化的教学手段与教材

《微生物遗传育种学》作为国家级精品建设课程, 目前已在爱课网上建立并共享本课程的课程网站。课程网站含有课程描述、教学资源(教学大纲、授课录像、电子课件、习题试题和参考文献等)、课程相关网站链接、网上答疑等内容,供学生课后使用,已经基本满足学生课外学习及课外辅导的要求。学生可在本课程教学资源后留言并参与讨论,与任课教师互动教学内容和问题。10 多年来,微生物遗传育种教学团队非常重视教材建设工作,除组织编写了《微生物遗传育种学》国家级规划教材外,还组织编写生物工程和生物技术专业适用的相关课程资料辅助教学。

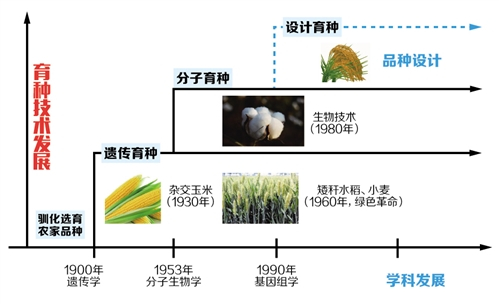

(三) 引入现代微生物分子育种领域的新突破和新技术

生物科技正在进入一个爆发式的年代,各种前沿技术正在迅猛发展,研究领域的一些重要进展不仅使理论教学内容丰富,而且促使实验教学不断创新,不断进步。如 CRISPR/Cas9 系统改造工业微生物菌株、利用重组质粒诱变剂 MP6 显著提高细菌的突变率、Gibson 一步克隆法等新技术新方法的发展和应用,都可以作为微生物遗传育种学课程中的重要进展来讲授。

(1)利用 CRISPR/Cas9 系统对工业微生物菌株进行重组设计

2016 年,CRISPR/Cas9 系统被引入大肠杆菌进行重组系统设计,可组装 10 kb 的生物合成路径 [5]。这种方法可以将一些较短、较简单的生物途径一步组装入大肠杆菌基因组,这给许多天然产物的异源表达提供了便利。除了基因敲除与敲入外,CRISPRi (CRISPR interference) 系 统 也 可 应 用 于 大 肠 杆 菌 中 [6] 。 与CRISPRi 相对应,早在 2013 年,大肠杆菌内 CRISPRa (CRISPR activation) 体系的构建 [7] 就已经获得成功。研究人员在 dCas9 的 C 端或 N 端连接一个 ω 亚基,成功实现了目标基因转录水平的提高。这些研究作为范本,可引导研究人员进行更加灵活、快捷的基因操作。利用 CRISPR 技术可以对一些工业菌株的关键基因进行敲除 [8],从而观察菌株的形态和其产物的产量变化, 该技术在教学实验应用方面有待进一步的发展。

(2)细菌突变型质粒 MP6 等的研究进展

哈 佛 大 学 David Liu 等 将 负 责 校 对 功 能 的dnaQ926、错配修复 DNA 甲基化的 Dam 基因、切除修复 ugi 和来源海七鳃鳗的胞苷脱氨酶 cda1 等构建在可促进原核和真核生物基因组 DNA 突变的质粒MP6 中,建立体内突变系统达到“高效、可控、突变谱广”特点。用到提高突变效率,替代传统的微生物诱变育种,作为一种生物诱变剂,比常用诱变剂甲磺酸乙酯 (EMS)、甲硝基亚硝胍(MNNG)、2-氨基蝶呤(2AP)、紫外线诱变处理后获得抗性菌株的比例的 1-20 倍 [9-11]。该系统是对传统诱变技术的强力改进,而作为一种质粒介导的基因组随机诱变工具,也是对现有基因组定点编辑工具(如 MAGE, CRISPR-Cas)的补充 [12]。

(四) 专题讲座开阔学生视野

邀请国内外微生物分子遗传及育种领域的知名专家、教授进行专题讲座,学生不仅可以领略到国内外院士、千人计划、国家杰出青年基金获得者等学术大家的魅力和大师的风采,并可了解专家的最新研究领域和前沿进展,进一步开阔了学生的视野, 成为学生专业学习和个人成长的助推器,专题讲座不仅有助于培养学生的科研兴趣和创新意识,而且锻炼了学生的交流沟通能力和逻辑思维能力,与课堂中学到的知识相互补充,将知识转化为能力。此外, 学院每周定期举办的至善学生论坛和大讲堂也为学生们提供了展现自己的专业知识和科研成果,提高自身的科研素质和交流沟通能力提供了良好的舞台。微生物遗传育种学教学团队也充分利用这一交流平台,对我院微生物专业研究生培养工作服务和提升微生物遗传育种学课程的教学质量提供巨大帮助 [13]。

四 实验教学的改革策略

对《微生物遗传育种学》课程现有传统实验教学策略进行改革,在更好地适应“轻工技术与工程” 双一流学科建设的同时,不断吸收学科新知识新方法新思路,及时更新实验教学内容,及时将本课程中与其它课程相互交叉或相同的内容进行优化,体现本学科的实用性、前沿性和新颖性,实现教学内容传统与先进并重。

(一) 优化教学内容,体现“传统与先进并重”

对本课程已有教学内容进行改革,及时吸收学科新知识新方法新成果,不断更新教学内容,将《微生物遗传育种》结合《微生物学》《微生物学实验课》课程实现“三课一体”的系统课程设置,采取模块化教学,结合理论课程中学生对新方法新技术进行文献阅读汇报的主动型学习模块,引入微生物菌株的分子育种新思路将本课程中与其它课程相互交叉或相同的内容进行优化,体现本学科的实用性、前沿性和新颖性,实现教学内容传统与先进并重。

(二) 引入分子育种新思路新方法,提高学生科研创新能力

如何引导学生变被动学习为主动实践,激发学生的创新积极性,培养工业生物技术领域高素质、创新人才形势迫切意义深远。随着学科前沿技术的推陈出新,采用学院教学平台中先进仪器如 ARTP 常压室温等离子体诱变系统替代传统的紫外诱变育种技术 [14],同时应用高通量筛选方法高效筛选高产工业特色用酶等高产菌株;将绿色荧光蛋白 GFP 或eGFP 报告基因与靶基因串联,采用蛋白质定点突变技术快速高效地对目标代谢途径关键酶进行理性改造,实现新兴育种技术在微生物遗传育种课程中的高度呈现,使得学生充分掌握理论课中所学微生物育种学理论知识,提高学生科研创新能力 [15],为今后的科研工作奠定扎实的基础。

《微生物遗传育种》是一门理论与实践结合的技术课程,应最大限度地激发学生的潜能,培养高素质的创新型人才,以推动科技的进步与时代的发展 [16]。更新教学内容,改进教学模式,深化课程建设内涵, 提高学生自主学习能力和实践动手能力,结合理论课教学为学生学习多元化的先进微生物育种策略并应用到今后的科研工作中奠定坚实基础。高校要紧跟新世纪科技发展的脚步,适应社会日益发展的需要,通过实验教学,让学生把课堂所学的理论知识和学过的实验技能有机地结合起来。同时应该积极推进国际、校际间的合作,共享优质教学资源,共同使各高校微生物学遗传育种学教学水平得到全面进步 [17]。更新学科发展的先进实验手段和技术理念,促使学生及时主动掌握国内外相关技术的发展方向,激发他们积极主动创新。相关成果可推广应用于国家精品资源共享课程,进一步提升学科品牌和影响,推动优质教学资源共享,使校内外更多学子受益。

参考文献

[1]饶志明 , 堵国成 , 沈微 , 等 . 工程学科微生物学系列课程教改与实践的思考 [J]. 成才之路 ,2007(36):24-25.

[2]苗博,程海娜,申丽等 .《微生物学实验》教学改革与探索 [J]. 北京:中国宇航出版社,2018,9:234-235.

[3]冯远航,朱勇,王智文 . 改革微生物学实验教学 , 激发学生创新潜力 [J]. 微生物学杂志,2018,38(3):122-125.

[4]穆晓清,王栋,徐岩 .“发酵工程”课程教学改革的探索与实践 [J]. 中国轻工教育 ,2012,4:69-71.

[5]Bassalo Marcelo C,Garst Andrew D,Halweg-Edwards Andrea L, et al. Rapid and Efficient One-Step Metabolic Pathway Integration in E. coli[J].ACS Synthetic Biology. 2016, 5:561−568

[6]Junjun Wu,Xia Zhang,Jingwen Zhou,et al. Efficient biosynthesis of (2S)-pinocembrin from D-glucose by integrating engineering central metabolic pathways with a pH-shift control strategy[J]. Bioresour Technol, 2016, 218: 999-1007

[7]Bikard D, Jiang W, Samai P, et al. Programmable repression and activation of bacterial gene expression using an engineered CRISPR-Cas system[J].Nucleic Acids Res, 2013, 41(15): 7429–7437

[8]汪莲,王浩君,罗云孜 .CRISPR 技术在微生物合成生物学中的应用 [J]. 生命科学 , 2019. 31(05): 493-507

[9]Cupples, C. G. ,Miller, J. H. A set of lacZ mutations in Escherichia coli that allow rapid detection of each of the six base substitutions.Proc. Natl Acad. Sci. uSA ,1989,86:5345–5349

[10]Dickinson Bryan C,Packer Michael S.Badran Ahmed H,et al. A system for the continuous directed evolution of biomolecules.Nature,2011,472:499–503

[11]Carlson Jacob C,Badran Ahmed H,Guggiana-Nilo Drago A,et al. Negative selection and stringency modulation in phage-assisted continuous evolution. Nat. Chem. Biol,2014,10:216-222.

[12]Ahmed H. Badran,David R. Liu.Development of potent in vivo mutagenesis plasmids with broad mutational spectra[J].Nature Communicatons,2015,6:8425

[13]张磊. 微生物遗传学课程的教学改革与实践 [J]. 教育现代化, 2018,5(33):73-75.

[14]张荣珍 , 饶志明 , 段作营 , 徐岩 . 创新性实验设计是工程应用型人才培养模式的重要环节 [J]. 成才之路 ,2014(22):86-87.

[15]辜美佳 . 浅谈微生物学教学改革与创新能力的培养 [J]. 教育教学论坛,2018,5(18):122-123.

[16]张小凡,周伟丽,王志平等 . 环境微生物学教学改革与学生创新能力的培养 [J]. 微生物学通报 , 2014,41(04): 748-752.

[17]何进,唐清,雯莉等 . 基于创新能力培养的“微生物学”研究型教学模式探索 [J]. 微生物学通报,2018, 45(3): 635−641.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32038.html