SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:新能源汽车被确定为我国战略性新兴产业的同时,其人才培养模式的探讨就成为了相关高校和社会研究机构重要的研究课题。结合新能源汽车产业人才的培养实践,在探究新时代汽车产业特点的基础上,分析了其学科交叉的特质,为新时代汽车产业人才培养模式的确立进行了有益的探索。

关键词:新能源汽车;学科交叉;新时代;人才培养

本文引用格式:郭健忠,等 . 新时代汽车产业人才培养实践与分析 [J]. 教育现代化 ,2020,7(34):16-19.

Practice and Analysis of Talent Training in Automobile Industry in the New Era

GUO Jian-zhong1, YING Bao-sheng1, YAN Yun-bing1, XIE Bin2, HU Li1, YOU Cai-xia1, DENG Ming-xing1

(1. Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Hubei; 2. Wuhan Baohua Display Technology Co., Ltd., Wuhan Hubei)

Abstract: When the new energy vehicle is identified as China’s strategic emerging industry, the discussion of its talent training mode has become an important research topic of relevant universities and social research institutions. Based on the practice of training talents in the new energy automobile industry, this paper analyzes the characteristics of interdisciplinary disciplines based on the characteristics of the automobile industry in the new era, and makes a beneficial exploration for the establishment of the talent training mode of the automobile industry in the new era.

Key words: New energy vehicles;Interdisciplinary;New era; Cultivation of talents

一 研究背景

大学生工程能力的培养一直是高校本科教育的重心,也是高等教育的使命之一。自 2016 年我国成为《华盛顿协议》正式会员以来,工程教育认证越来越受到我国高校的空前重视,工程教育的各种改革和探索方兴未艾。一方面,高校承担着为社会主义建设培养人才的任务,是为经济发展服务的,毕业生工程能力的高低直接影响就业企业的方方面面, 对人才的工程能力尤为重视,高校必须以培养学生的工程能力为导向。另一方面,随着社会和经济的发展,产业在不断进行新旧动能转换和转型升级, 对人才的需求也在发生着诸多变化,这就要求高校培养的人才能快速适应产业发展,以产业需求为牵引。更进一步,要适应产业发展,就必须校企联合、产教融合,真正提高大学生解决复杂工程问题的能力,培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

汽车产业是国家的重要支柱产业,新能源汽车作为国家“十二五”“十三五”重点发展的七大战略性新兴产业之一,是解决目前日趋严重的能源紧缺和环境污染问题的重要途径。新能源汽车是指采用非常规的清洁车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,具有新技术、新结构的汽车。随着新能源汽车技术的发展,以非常规燃料、动力电池、电机、电控、维修服务等为代表的新产业链已经形成,而且随着汽车“低碳化、轻量化、电动化、网联化、共享化”技术的发展, 越来越多的资源投入到新能源汽车产业中。湖北是国家重要的汽车工业基地,在“汉随襄十制造业高质量发展带”上,拥有东风汽车集团公司、随州专用汽车之都、襄阳和十堰汽车基地,对新能源汽车行业人才的需求巨大。同时,新能源汽车产业和技术的发展对人才的知识、工程能力等方面也提出了新的要求。

产业的变革离不开技术、产业的变革离不开人才,我国的新能源汽车尚属初级阶段,也是探索阶段, 而且新能源汽车相较传统汽车发生了质的变化,其涉及更多的学科领域,为新能源汽车产业输送什么样的人才、高校如何培养这些人才、多学科交叉的特性如何在培养模式中高效体现等都是摆在现代教育者面前全新的难题。

二 新时代汽车产业内涵与人才需求分析

早期的车辆工程专业的人才培养模式与我国汽车工业发展的模式相近,即侧重于汽车的设计制造, 且高校车辆工程专业培养方案同质化现象严重。在紧跟汽车产业转型升级方面明显滞后。

近年来,我国越来越多的高校在车辆工程本科专业培养实践中认识到:单纯注重车辆工程专业的机械学科属性,已经严重不适应汽车产业转型升级对汽车专门人才培养的需要。且纷纷拿出了各自的举措。如清华大学车辆与运载学院车辆工程专业部分学生由信息科学与技术学院招生并培养两年,再进入车辆与运载学院学习。

又我国政策分析表明:未来很长一段时间内, 我国汽车产业重心在纯电动汽车和燃料电池电动汽车。且世界汽车产业都行进在“低碳化、轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”的道路上,这也决定了汽车产业的人才培养要走多元化的道路。特别是需加强与计算机科学技术、电子与通信技术两大学科的交叉融合。

三 新时代汽车产业人才培养模式研究现状

随着新能源汽车发展方向的不断明确,许多学者在新能源汽车产业人才培养方面作出了不少有益的探索。

清华大学黄海燕团队以校企深度合作开展实践教育为背景,研究如何有效构建校企合作实践教学模式,从而实现培养具备工程素养的卓越工程领军人才目标方面作了大量工作 [1]。清华大学边明远老师提出了有特色的工程实践能力和工程素质培养目标,在新型汽车专业实践教学模式中突出强调以解决实际工程技术问题为任务 [2]。

吉林大学梁德东团队尝试将现行的车辆工程见习工程师培训与车辆工程领域全日制专业学位研究生培养相结合,推进与中国汽车工程学会合作的专业学位研究生培养和有关职业资格认证的衔接 [3]。这个勇敢尝试,为专业人才培养打开了思路。

同济大学吴志军团队在人才培养模式、课程体系、管理体制等方面进行的探索和实践,其拓展教学组织模式,构建了校内外有机结合的联合培养体系; 以培养创新性实践型卓越汽车工程师为目标,突出培养的社会责任感、国际视野和国家认证特色,开展了校企“无缝对接”联合培养新模式探索 [4]。

湖南大学干年妃团队在车辆工程专业培养模式和课程设置上重点对加拿大滑铁卢大学进行了对比研究,为车辆工程专业人才培养质量与国际接轨进行了有益的探索 [5]。

长安大学陈昊团队以新能源汽车产业需求为导向、以“机械工程”“电子科学与技术、控制科学与工程”“动力工程及工程热物理”学科交叉为手段,构建了汽车类车辆工程、能源与动力工程专业课程新体系 [6]。张维峰团队提出了复合型车辆工程专业人才培养模式,其核心围绕创新与实践能力,通过建立公共基础平台、专业技术基础平台、专业技术平台和综合实践平台进行专业人才培养,摆脱了传统学科型教育模式的束缚,构建“实践 - 理论 - 实践” 型的新型模式 [7]。

武汉理工大学宋景芬团队在分析汽车类专业人才培养的国际化视野重要性和培养体系改革紧迫性的基础上,重构了汽车类专业国际化视野人才的培养体系 [8]。余晨光团队从国家层面的人工智能战略目标的角度,对车辆工程专业课程体系改革和教学实践环节等方面进行调整和优化 [9]。

华南理工大学李松老师通过对我国新能源汽车产业发展现状的研究和分析,从行业及单个企业两方面揭示了我国新能源汽车产业发展存在的问题。

许多学者和许多高校在新时代背景下对汽车类产业人才的培养从不同的角度都作出了不少探索和实践,总体来说都离不开必须把握新时代背景下汽车产业的发展方向,离不开结合地域产业背景,离不开各高校的定位和离不开学校资源优势。

正因为如此,结合本校的定位和区位特定,制定服务地方、辐射全国的新时代汽车产业人才培养方案意义重大。

四 新时代汽车产业人才培养模式实践探索

(一) 汽车产业人才培养目标的新时代体现

结合新能源汽车行业调研,总结新能源汽车产业对人才需求的特点,对照工程教育认证标准和国家本科专业教学质量标准,在对传统车辆工程专业培养目标分析比较的基础上,制定了新能源汽车产业人才培养目标和毕业要求。

该培养目标中特别强调了学生毕业 5 年后应达到的能力,并在相关目标中体现了新能源汽车产业的转型需求。如第二点的在工作中能利用车辆工程基础理论和工程实践知识分析、解决新能源汽车领域实际工程问题,将其应用于新能源汽车产品开发、制造、系统集成、试验、技术运用与管理;第四点的能够持续关注国内外汽车设计、汽车安全与先进制造、车联网等领域的最新进展。在传统车辆工程学科知识基础上,补充了切合新时代汽车产业发展所必备的领域和方向。

根据既定培养目标,毕业要求也作了相应调整, 实现了对《工程教育认证通用标准》所规定的 12 条要求的全覆盖。最终确定了以“校企双导师制”为特色、以“能力提升实训项目”为依托、以“新能源汽车特有技术与现代设计技术融合”为内核的产教融合培养机制,创建了“3+2”创新工程实践平台, 对学生了解产业需求,扩大产业视野,培养创新精神和团队能力,提升工程能力发挥了重要作用。

(二) 学科交叉在新能源汽车产业人才培养模式的体现

2010 年国家确立了重点发展包括新能源汽车在内的七大战略性新兴产业,2018 年我国重新定义战略性新兴产业后新能源汽车仍然位列其中,足显新能源汽车产业的重要性。作为我国重要的汽车产业基地之一的湖北,为适应国家新能源汽车产业发展对高校人才需求的新期望、新要求,2011 年武汉科技大学成功获批湖北省普通高等学校战略性新兴 ( 支柱)产业人才培养计划项目,设立了战略性新兴(支柱) 产业车辆工程专业(简称“车产”专业),并于同年秋季招生。

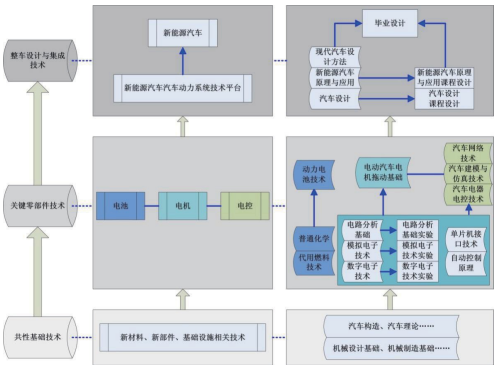

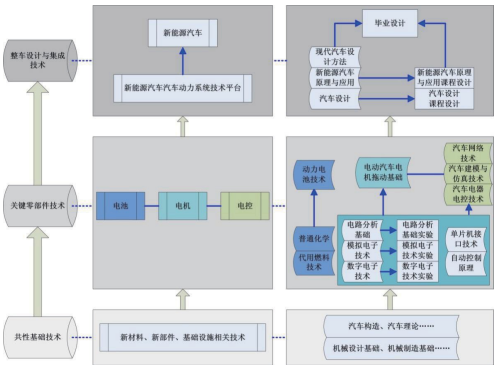

经过多届的培养、探索、反思、实践,结合对新时汽车产业“六化”发展方针的思考,在学科交叉作了如下尝试。

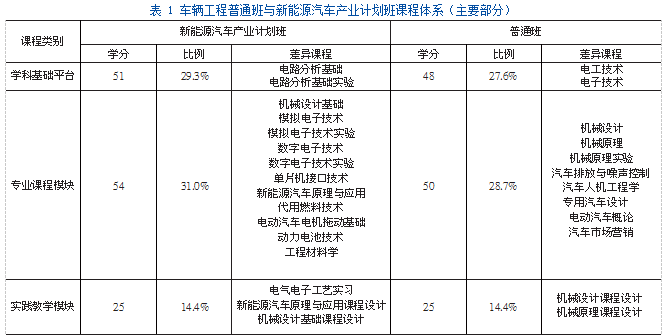

新能源汽车产业计划培养方案课程设置如图 1 所示,车辆工程普通班与新能源汽车产业计划班课程体系(主要部分)对照如表 1 所示。

(三) 新能源汽车产业人才培养实践分析

1.工作及成效

新能源汽车产业计划人才培养课程体系中包括普通化学、基础化学实验、工程制图、机械设计基础、机械设计课程设计、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机接口技术、新能源汽车原理与应用、动力电池技术、电动汽车电机拖动基础等课程及实践环节,强化了信息技术基础类课程。如将电工技术、电子技术等学科基础课程调整为电路分析基础、模拟电子技术和数字电子技术,增加了单片机接口技术、动力电池技术等课程。

新能源汽车产业班已培养毕业生 5 届共 162 人,学生英语四级通过率 100%,就业率 100%。其中, 从事与新能源汽车相关工作的学生占 81.9%。

数据表明:新能源汽车产业计划班学生广泛受到新能源汽车企业的欢迎。这得益于在兼顾机械学科能力之外,计算机科学技术、电子与通信技术两大学科能力的明显增强。

2.思考及分析

现有新能源汽车产业计划培养方案是在传统车辆工程专业培养方案基础上,结合产业动态,参考电子与通信技术学科相关培养方案制定的。课程体系的完整性还存在不足,特别是电子与通信技术学科专业课及专业实践环节的选择和安排,需要经过充分的调研分析和实践检验。

图 1 新能源汽车产业计划培养方案课程设置

现有借鉴的电子与通信技术学科相关课程大纲沿用原大纲,对新能源汽车产业来说,针对性不强, 但其内容如何取舍也需要经过充分的调研分析和实践检验。

新能源汽车产业所属的机械学科课程也在适当调整,但其内容如何调整合适也需要经过充分的调研分析和实践检验。

五 结论

结合新时代和国家相关产业政策,车辆工程专业人才的培养需要改革,经培养实践取得了初步成效,主要经验有:需厘清车辆工程专业与相关交叉学科专业的关系,明确培养目标;传统车辆工程必须与计算机科学技术、电子与通信技术两大学科交叉; 计算机科学技术、电子与通信技术两大学科知识在车辆工程专业培养方案中的体现需系统化,有实践环节落到实处。

参考文献

[1]黄海燕,续智丹,杨福源,等.车辆工程专业实践教学模式探究 [J]. 实验技术与管理,2019,(04):188-192+199.

[2]边明远.车辆工程专业实践教学模式探究 [J].黑龙江教育, 2014,(11):9-11.

[3]梁德东,于爱国,陈雪梅,等.全日制工程硕士培养模式的创新与实践 [J].学位于研究生教育,2013,(12):17-21.

[4]吴志军,李晔,曹静,等.同济大学车辆工程领域全日制专业学位研究生校企联合培养模式的探索 [J].学位于研究生教育,2012,(08):36-39.

[5]干年妃,周兵张,维刚,等.滑铁卢大学与湖南大学机械工程专业培养方案比较研究 [J].教育教学论坛,2015,(30):1-4.

[6]陈昊赵,轩耿,莉敏,等.基于多学科交叉融合的汽车类新工科专业人才培养模式 [J].装备制造与教育,2019,(04): 26-31.

[7]张维峰,王建锋.车辆工程专业复合型人才培养模式研究 [J]. 教育现代化,2019,(05):1-4.

[8]宋景芬,胡琪锐.汽车类专业国际化视野人才培养的探索与实施 [J].新课程研究,2012,(06):106-108.

[9]秦岭,黄庆,余晨光.人工智能时代背景下的车辆工程专业人才培养 [J].科技经济导刊,2019,(36):121-122+86.

[10]郑安文,应保胜,郭健忠,等.新能源汽车产业人才培养课程体系改革与实践 [J].教育教学论坛,2016,(41):67-68.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31993.html