SCI论文(www.lunwensci.com):

一 引言

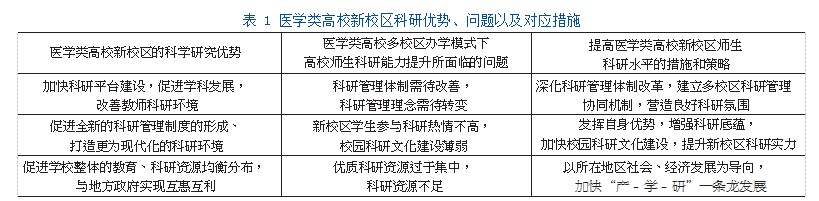

近年来随着我国社会经济的高速发展,国家在对高等教育事业发展投入更多的支持的同时也提出新的更高的要求、高等教育已经从改革开放前的精英化教育向大众化教育转变,大部分高校办学体量急剧增长,多校区、异地办学成为一种趋势。在这种背景下, 作为肩负建设“健康中国”重任的医学类高校,通过新校区建设,不断拓宽办学空间,强化办学条件,取得了较好的办学效果与社会效益 [1]。目前我国大多数医学类高校都属于教学科研型高校,科研建设是发展的重中之重,而作为高校科研主体的教师科研水平的高低将对整个学校的发展产生直接影响,大部分学校的新校区一般位于远离校本部的郊区,新校区在科研硬件改善、科研平台建设等方面具有明显优势,但多校区运行与单校区运行模式存在很大不同,尤其在远离了校本部的科研平台和科研环境以后,原有的管理经验和管理模式有时候无法很好地适应新校区任教教师的科研需要,因此如何适应新变化,最大化发挥分校区办学优势,促进医学类高校教师科研水平提高显得尤为迫切和重要。

二 医学类高校新校区的科学研究优势

高水平的科学研究是医学类高校“双一流”建设的基本要素,是一所学校可持续发展的重要组成部分。新校区科研建设的质量高低不仅关系到师资队伍水平提升,也是推动整个学校高质量、高水平发展的基本要素。因此我们在思考提升教师科研能力的时候首先就要明了与教学、就业等其他方面相比较,新校区科研建设具有哪些优势。

(一) 加快科研平台建设,促进学科发展,改善教师科研环境

随着我国“双一流”建设方案的实施,打造一流学科成为我国高水平大学发展的核心要点。在目前的评价体系中,学科建设水平的高低已经成为衡量高校教学、科研及综合实力强弱的重要标志,在医学类高校中不同专业多层次科研平台是学科建设的主要载体 , 优良的科研平台不仅是开展学术讲座,促进学科交流的必备场所,也是促进基础医学研究成果转化为临床应用的理想孵育场所,是一所高校办学能力、办学水平最直观的体现 [2]。对于大多数医学类高校而言校园面积狭窄、新的科研平台没有合适的场地规划建设是长期以来制约整个学校学科发展的一个主要问题。而新校区的出现从根本上解决了这一问题,新校区意味着可以摆脱原有的束缚,整体统筹建设全新的科研基地,打造高水平科研平台,而新的科研平台的建设不仅可以为平台相关的学科之间的交融提供保障,同时还可以培育新的科研方向,为广大高校教师、研究生的科研水平提高提供更好的科研生态环境,为其科研能力的提升保驾护航 [3]。

(二) 促进全新的科研管理制度的形成、打造更为现代化的科研环境

目前我国生命医学技术手段的发展日新月异, 但是医学类高校的管理管理体制仍较为传统,这里部分原因是因为原有校区的整体规划布局所导致的, 但是在新校区我们可以从新开始,汲取原有管理体制的精华,并根据现有的校区的整体规划以整个医学科研的国际大环境为出发点,重新建立更为合理、有效的规章制度,从软件方面提升整个科研的水平,使得广大教师、研究生、本科生投入更多的精力到科研研究中,为整个学校的科研发展保驾护航 [4,5]。

(三) 促进学校整体的教育、科研资源均衡分布,与地方政府实现互惠互利

通过多校区办学建立新校区,医学类高校可以将学校已有的优势科研资源向新校区延伸,实现对主校区科研资源的合理优化以及再分配,有利于扩大科研资源的区域影响力,是对主校区科研建设的研究内容和研究方向的有益补充。对整个学校而言,新校区科研建设不仅是整体实力提升也可以反哺主校区,高校可以在本校原有的科研建设基础上规划设计全新的科研基地,协调整合整个学校科研发展,提高学校的科研影响力。同样从新校区自身的长远发展来看,主校区科研资源的延伸对新校区的高水平人才引进、新的科研项目申请与开展、校园科研文化建设等方面都有积极的意义。并且新校区所在地区的科研能力提升最终将对其所在的整个地域科研起到推进作用,新校区能够结合当地社会和经济发展的需求,培育新的科研发展方向,搭建新的科研平台。进一步促进当地经济发展,提升城市形象,同时将培养当地经济建设所需的高层次医学专业人才,为地域的整体发展提供支撑 [6]。

三 医学类高校多校区办学模式下高校师生科研能力提升所面临的问题

在过去的几十年里,医学类高校新校区建设成效显著,但是相对于主校区的发展来说,在科研发展上面仍有较大的距离,因此在厘清新校区的科研优势的同时,需要理性探索新校区所面临的实际问题。

(一) 科研管理体制需待改善,科研管理理念需待转变

当前医学类高校的科研管理基本都是通过行政主导、行政指令的方式进行管理,大部分多校区办学的学校科研管理部门的主体仍旧保留在原来的校本部,所有的行政命令和任务均由校本部统一发布, 大部分的材料收集上报以及审批等事务均需要到校本部统一办理,单一集中的管理体制大大降低了新校区的科研自主性和效率。同样目前大部分二级学院的科研管理人员均存在人手不足的问题,并且最近这几年随着科研管理的愈加规范,这个问题已经逐渐成为制约二级学院科研管理有效运转的头号问题,大部分管理人员均是由学院内部的老师兼职担任,在完成本职的教学、科研工作以后,处理其他科研相关的任务和信息的时间极其有限,并且经常不能及时有效地处理紧急的任务,在处理任务的时候也大多停留在材料的收集汇总这种初级阶段。而在科研管理部门中一直以来都存在的“重管理、轻服务”管理理念、人本主义关怀缺失、对科研人员自身价值的重视程度不够等问题,这些都在一定程度上阻碍新校区教师科研能力发展 [7,8]。

(二) 新校区学生参与科研热情不高,校园科研文化建设薄弱

对于大多数医药类高校而言,其校本部都有着悠久的办学历史,同时也有着成熟有效的学生参与科学研究的机制,科研试验室常年对学生开放,加之实验平台管理完善所以学生参与科研兴趣高,动手能力强。而大部分高校的新校区都是最近十几年才新建,尽管硬件设施配备完善,但是冰冻三尺非一日之寒 , 滴水石穿非一日之功,适合自身的新管理体制的建立,迥异于校本部的科研文化氛围的营造都需要一个比较长的时间来积淀,与校本部相比较新校区学生无论是参与科研课题的人数还是参与课题研究的专注度都远不如,加之新校区研究生招生数量与质量也与校本部比也存在一定的差距,这些都导致了学生的科研参与程度不高,在一定程度影响了教师的科研成果产出和教师自身发展 [9,10]。

(三) 优质科研资源过于集中,科研资源不足

一直以来,在我国科研领域都存在着科研资源过于集中,不均衡的情况,新校区的科研建设和发展中这一问题显得尤为突出。一般而言由于校本部拥有成熟的管理体系和学术氛围,最顶尖的实验平台和科研人员都集中在校本部,因此各种资助经济获得的情况也远高于啊新校区,以广东某高校为例其新校区每年的国家自然基金申报数量、获批率, 资助额度等均远低于校本部,并且这种落后状况在几年之内都没有得到有效改善,甚至在某些年份出现项目获批断层,使得新校区和校本部之间科研差距日益拉大 [6]。同样新校区还存在专业科研实验室管理人员太少、学术带头人引进困难,科研氛围不如主校区浓厚,中青年教师的科研兴趣不高等问题, 导致新校区的科研建设远远滞后于主校区。

四 提高医学类高校新校区教师科研水平的措施和策略

针对上述所面临的问题,本文拟从以下几个方面提出应对措施,以解决医学类高校新校区科研建设中所存在的问题。

(一) 深化科研管理体制改革,建立多校区科研管理协同机制,营造良好科研氛围

近年来我国医疗健康领域技术发展十分迅速,但是国内科研体制的滞后在一定程度上影响了科研工作者的创新热情,阻碍了科技的发展,这一点在医学类高校中表现得尤为突出。医学类高校科研体制改革首先要从新校区和校本部的科研实际出发,通过机制创新建立长远的管理发展机制。其次管理部门要改变以往的单一任务分派的集权体制,懂得进行放权,授予二级学

院和项目主持人于更多的自主管理权,简化办事流程。最后针对于高校教师思维相对自由散漫,作息时间不规律的工作习惯,相关的科研管理人员也要改变以前的行政主导的思维观念,树立服务意识,坚定“服务至上, 以人为本”,加强人文关怀,营造宽松、活跃的科研氛围, 用科学的方法来激发科研人员的潜力。只有从根本上改善新校区科研管理单一、信息相对滞后和沟通存在困难等问题,才能充分激发老师、研究生的主动性和积极性,促进学校科研质量全面提升 [7,10]。

(二) 发挥自身优势,增强科研底蕴,加快校园科研文化建设,提升新校区科研实力

医科类大学的新校区在科研发展方面固然存在开展时间短,氛围不够浓厚等劣势,但是作为新校区同样具备主校区无法比拟的一些优势,首先是空间优势,我国大部分的医学院校的主校区都处于城市的繁华地带,存在面积狭窄,建筑老化等一系列的问题,但是新校区就不存在上述问题,因此新校区在规划科研发展的时候可以将实验平台的信息化,现代化建设作为自身亮点,提供优质的实验环境和设备仪器,从而吸引更多的中青年教师加入。其次新地校区长期缺乏稳定的科研队伍,也会对新校区科研发展产生影响。在办学初期,新校区的师资队伍基本都是从主校区派出。大量的教师来回奔波于主校区与新校区之间,每天大量的时间浪费在途中,以笔者所在的学校为例,每天教师通勤所耗费的平均时间在三小时左右,在完成基本的教学任务以后,已经没有剩余的精力投入科学研究。针对以上问题新校区应该大力加强校区内包括教师宿舍、休闲运动场所在内的基本福利设施,同时积极与所在地区政府沟通完善校区周边的配套设施建设,降低出行成本,加快加强自身教师队伍培养,争取从新校区招聘新的研究生,最终从生活幸福程度、工作认同感上提高教师的科研积极性。

(三) 以所在地区社会、经济发展为导向,加快“产- 学 - 研”一条龙发展

对于一所大学尤其是一所医科类大学的新校区而言,校区的选址和筹划并不单单是从学校的发展这一单一的角度出发,同时还承担着服务所在地方人民健康、经济发展的重任。因此在高校新地校区建设之初, 其科研建设就应当考虑到所在地区的特色情况,包括独有的医药资源、区域性高发疾病等,以当地优势资源和经济特色作为自身的科研出发点,发展融合当地医疗健康需求和经济特色的科研项目,摸索出一条特色化发展道路。同时还需要顺应当地社会和经济发展的趋势,积极配合当地政府,建立紧密的校政产学研联系,通过专注于地方政府政策制订的某些重大医疗健康领域的发展政策,逐步培育突显自身优势和实力的科研亮点。最后还可以加大与所在地域医疗企业之间的密切合作,争取让校外企业的资金走进来,让教师们的科研成果走出去,积极加快基础科研成果的“产 - 学 - 研”一条龙转化,在增加学校、教师的经济收入,扩宽学生实习就业的同时带动当地经济积极发展,帮助广大教师实现社会价值和个人价值双赢。

总而言之,医学类高校新校区建设是大势所趋, 是我国打造大健康医疗产业的必然结果,我们应该在学习现有医学类高校在新校区建设中的经验教训, 扬长避短积极发挥新校区所具备的优势,使得学校的整体发展更上层楼。

参考文献

[1]刘振优,曹思 . 多校区背景下医学教育的利弊思考 [J]. 赣南医学院学报 .2014,34(5):681-683.

[2]李建奇,董秀娟,李兆防 . 强化学科平台建设 加快地方高校发展 [J]. 高教学刊 . 2019,11:71-73.

[3]张玉安 , 曲宏 . 高校学科建设与科研平台建设的思考 [J]. 新西部 .2014,39:92-93.

[4]喻晓龙 . 新校区建设背景下高校多校区管理模式分析 [J]. 建材与装饰 .2020,4:141-142.

[5]李健峰 . 浅谈新时代高校新校区规划建设 [J]. 山东农业工程学院学报 .2019,9(36):188-192.

[6]龚梅琳,杨杰 . 多校区办学模式下异地校区科研建设存在的问题及其应对措施--以某高校珠海校区为例 [J]. 科技管理 .2017,12:91-96.

[7]吴腾. 高校科研管理的问题及对策[J]. 智库时代.2019:125,129.

[8]周瑞红 . 新校区建设背景下高校多校区管理模式探讨 [J]. 黑龙江科学 .2019.10(19):96-97.

[9]陈新亮 , 李庆 . 多校区大学研究生教学管理服务质量提升研究--以 T 大学为例 [J]. 科教文汇 .2019,5:8-9,40.

[10]陈 凯,许崇泰 . 对新校区开展大学生科研工作的调查研究与思考 [J]. 中国电力教育 .2012,11:132-133.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31966.html