SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:深化产教融合,构建高效的校企协同育人平台是我国高职院校专业发展的一个重要目标。但是,至今为止,协同育人平台的建设与发展一直面临一些共性问题。例如:校企合作不够深入,层次较低。平台中校企合作的关系松散,缺乏长久合作的体制机制保障;产教融合停留在企业生产项目需求层面,没有与教学、育人深度融合, 难以形成长远规划,实现校企全面深度合作等等。本文以共生理论的为基础,沿用共生理论在生态、社会、经济等学科的理论,对协同育人过程进行解析,探索校企协同育人平台的共生共赢机制。

关键词:共生理论;协同育人;产教融合;校企合作

本文引用格式: 朱海鹏 . 高职院校协同育人平台共生机制分析——以物流管理专业为例 [J]. 教育现代化 ,2020,7(33):17-20.

Analysis on Symbiosis Mechanism of Collaborative Education Platform in Higher Vocational Colleges

ZHU Hai-peng

(Guangdong Institute of Science and Technology, Zhuhai Guangdong)

Abstract: Deepening the integration of industry and education and building an efficient school-enterprise collaborative education platform is an important goal for the professional development of higher vocational colleges in China. However, so far, the construction and development of collaborative education platform have been faced with some common problems. For example, school-enterprise cooperation is not deep enough and the level is low. School-enterprise cooperation in the platform is loose, and there is no institutional guarantee for long-term cooperation. The integration of industry and education remains at the level of production project demand of enterprises. Without in-depth integration with teaching and education, it is difficult to form long-term plans and achieve comprehensive and in-depth cooperation between schools and enterprises. Based on the theory of symbiosis, this paper USES the theory of symbiosis in ecology, society, economy and other disciplines, analyzes the process of collaborative education, and explores the symbiosis win-win mechanism of school-enterprise collaborative education platform.

Key words: Symbiotic theory; Collaborative education; Integration of industry and education; University-enterprise cooperation

共生理论

共生是指在某种环境中单位个体生存必须进行的相互作用模式,主要包含共生单元、共生关系和共生环境是三要素。

( 一 ) 共生单元

共生单元是指构成共生体或共生关系的基本能量生产和交换单位,是形成共生体的基本物质条件, 例如社会、经济学领域的组织。不同的共生体中,共生单元的性质和持征是不同的。

(二) 共生关系

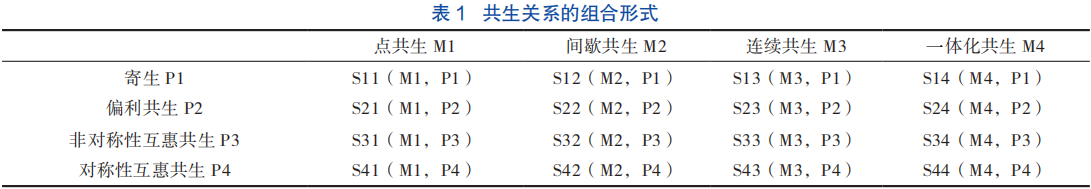

共生关系原指两种生物彼此互利地生存在一起, 缺此失彼都不能生存的一类种间关系,现多用来形容共生单元间之间所形成的紧密互利关系。共生关系按照共生单元相互作用的方式划分,有寄生、偏利共生、非对称性互惠共生和对称性互惠共生等四种。而按照共生单元相互结合的形式或强度(即共生程度)划分,有点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生等四种。将这两种共生关系的划分方式组合成一个矩阵,就能描述出共生关系主要形式,如表 1 所示。

从表 1 中可以看出,共生单元间的共生关系组合有十六种状态,共生关系在某一时期会处于其中某一状态,若关系发生变化,会向某一方向状态演化。如趋于紧密,共生关系一般会根据利益关系和组织关系成阶梯式的上升。这样导致S41、S14 这样的共生关系出现的概率较小,而 S22、S23、S33 这样的共生关系发生频率较高。

(三) 共生环境

区别于共生单元但是又与共生单元有关联的所有外部因素就构成了共生环境。根据影响方式的差异,分为直接共生环境和间接共生环境两种 [2]。在共生环境中,共生单元之间在共生过程能产生额外的能量,称为共生能量。共生能量体现了共生单元、关系、环境三要素之间互相影响互相作用的效率和效益,也是系统内动态变化特征的体现形式。

二 协同育人理论

协同就是指协调两个或者两个以上的不同资源或者个体,完成某一目标的过程,这个过程实现了参与者们组成的系统从无序向有序的转化,最终产生整体性的协同效应 [1]。协同育人指的是在以人才培养和使用为目的,学校和企业作为育人主体投入不同的要素,进行优势互补和资源共享,形成长效的育人机制,实现双方相互协调、协作,共同育人。我国的协同育人主要从“联合培养”和“合作教育”等方式演变而来。随着社会对人才需求的不断多元化,校际、校企、校所及中外联合培养实践活动规模与类型开始不断扩增,协同育人得到了空前的发展 [3,4]。在高职教育领域内,为了避免学校的育人目标与企业的用人需求发生错位,校企协同育人已经成为我国高职教育发展的迫切任务。因此, 许多学者对高职协同育人理论进行了深入的研究, 如通过产学研用实现协同育人,协同育人模式的研究,协同育人制度体系建立,协同育人机制创新以及开放、合作、共享的协同育人平台构建等等。

三 共生视角下的“协同育人”平台共生机制分析

协同与共生都是某一内部单元相互作用,发挥出“1+1>2”的优势,共同实现特定目标。

(一) 协同育人平台的共生单元

当前,高职院校的人才培养是开放性的,这必然需要高职院校与相关资源提供机构或组织构建人才培养共生体。校企共建的协同育人平台是人才培养共生体的主要形式,院校与企业就很自然地成为了高职院校协同育人平台内的主要共生单元。在协同育人的过程中,院校和企业的资源要素要得到充分利用,场地、设备、人员、信息、资金、知识和技术等就必须有效交融,相互关联,发挥资源集群优势,达到校企互惠共生。

学校主要目标是育人,培养的人才符合企业的需求,必定推动企业的生产,帮助企业获取更大的效益。同时,企业的生产又不断为学校培养人才提供的真实的实践环境、行业最新的技术以及行业一手的真实实战案例等教学素材,在协同育人平台内形成了一个良性循环,不仅增强校企合作的稳定性与持久性,利于形成长效的校企合作机制,而且促进校企共同发展、共生演化 [5]。

高职院校与企业的共生关系是以育人为基础的, 但是如果单纯的以人才需求和人才输出来维系这种关系,是不能长久的。校企之间只有在育人的基础上, 开展互聘共培培养师资、共同开发教材、共同研究业内前沿技术应用、开展领域内科学研究、共同开展社会服务等多层次,全方位的合作,才能形成长效的合作机制,真正实现共生共赢的目的 [6]。

(二)“协同育人”平台中的共生模式

共生模式是共生关系的具体体现,既反映了共生单元之间的相互作用形式,也反映它们相互之间的作用强度。高职院校“协同育人”平台中共生单元的共生模式同样主要是点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生。

1.点共生模式

点共生模式是共生单元在某一特定时刻发生的一次相互作用,它的特点是共生单元只在某一方面发生作用,偶然性和确定性非常强。

高职的教育是以满足企业对人才的需求为主导, 在寻求校企合作初期容易与企业以点共生模式的模式合作,主要是因为学校急于与企业合作,对合作企业定位不清晰,而企业在某一时期对人力有需求,两者就容易以此模式进行合作。高职院校协同育人平台中大多数的点共生模式,主要由学校为企业提供足够数量的学生,与企业建立临时的实习实训“基地”;企业为学生提供实习实训场所,并对学生进行一定的简单的职业技能培训,学生达到企业的用工标准后,开始为企业服务,解决企业某一时期的用工及对人才技能的需求。这种模式表面上都能满足双方的某一方面需求,但是对于育人的产生的作用非常有限,所以点共生模式更多是一种偏利共生,协同共生过程产生的能量大多流向企业。点共生模式的话语权在企业,企业有用工需求,这种共生方式可以存在,若是企业无此要求,共生关系消失,无法形成长久有效的协同育人长效机制,无法保障学校和学生的合法权益。

2.间歇共生模式

间歇共生模式是指每间隔一定时间,共生单元相互之间就会发生相互作用,它的特点是共生单元之间的相互作用限于某一方面或少数方面,而且共生关系具有一定的随机性,存在某种不稳因素。

间歇共生模式容易发生在高职院校与对人才需求具有一定周期性,而且需求相对比较稳定的企业之间。合作初期,校企双方就人才供需关系产生互动, 学校可以满足企业的用工需求,保证生产的顺利进行; 企业可以为学校学生提供相对稳定的实习实训场所, 为学生的职业技能培养提供专业指导和技术培训 [7]。随着间歇共生关系的持续开展,学校和企业可能围绕着育人的根本目标进一步深入合作,展开一系列合作,例如共同培养师资、共同开发教材、共同开展社会服务增加收益等等。这种模式可以在多方面为双方产生新的能量,使校企双方共同收益,校企达到一定程度的互惠共生。但是,间歇共生模式的周期性比较强,周期一结束,企业的需求发生转移, 就会产生“剃头挑子一头热”的现象。

3.连续共生模式

连续共生模式是指共生单元在一段封闭的时间区间内有连续的相互作用,它的特点是共生单元间的互动是多方面的,而且共生关系相对比较稳定。

连续共生模式对企业的要求比较高,企业不仅要有用工需求,而且企业需投入较大的人力、物力培养学生,才能让学生满足企业的上岗要求,服务企业生产。校企为了完成人才培养目标,必须相互合作,互聘共培,共同提升专任教师的实践技能和企业专家的教学水平;共同开发新的课程教学内容, 适应行业企业生产发展;共同建设教学资源,满足教学需求 [8]。除此以外,校企双方还有可能在更多的领域内开展合作,例如培训本企业其他员工;承接培训和企业项目,进行社会服务;进行技术创新和技术推广;承接政府行业课题,进行技术研发等等。所以连续共生模式对于校企双方来说,容易在在更多领域内相互作用,开展合作,实现产学研真正一体化。连续共生使校企双方受益,是一种典型的互惠共生关系。

4.一体化共生模式

一体化共生模式在某一封闭的时间区间内形成了具有独立性质和功能的共生体,它的特点共生单元是全方位的相互作用,共生关系具有较强的稳定性。国家为了促进高职院校与企业的产教融合,积极引导企业参与高职院校的育人重任,在政策和制度给与了大力支持,给出了许多优惠政策。国二十条出台后,越来越多的优质企业参与到高职院校的协同育人平台,与学校共担育人任务,并在一定范围内,校企形成了一体化共生模式。校企要在高职院校的协同育人平台中实现一体化共生模式,校企双方必须都具有企业必须具备公益性精神。企业不能将育人仅仅当满足用工需求的一种途径,更重要的是将它当成是一种社会责任,一种回馈会社的公益性行为。只有具有这种担当企业,才能真正与院校形成长久稳定、互惠互利的共生体,为社会培养优秀人才。

三 “协同育人”平台中的共生环境

协同育人过程中需要在外部环境的支持下进行, 而影响协同育人的主要外部因素有:国家对高职教育的战略发展方向、政府政策的支持力度、产学研合作的习惯、行业的发展趋势、行业协会的指导作用等等,这些因素构成了协同育人平台的共生环境。共生环境的稳定性、能量传递是协同育人平台良性发展的有力支撑。

所以能否建立高职院校协同育人平台长效的“优势互补、资源共享”共赢共生机制,提高校企彼此合作的深度和广度,除了双方各自的需求以外,政府和行业的指导和协调尤为重要。政府把握大方向,为校企合作共生环境的建立创造土壤,给与资金、政策、税收等方面的支持;行业协会为校企双方创造合作机会,发挥桥梁和纽带作用,并给合作双方以专业指导。政府和行业的参与能为校企协同育人平台注入了积极能量,将更有利于平台建立长久有效的共生机制,校企共生关系向一体化共生模式发展。

四 实例分析

广东科学技术职业学院物流管理专业自 2003 年成立开始,就一直致力于物流管理专业校企协同育人平台的建设。并于 2010 年,正式成立了政校行企的专业建设指导委员会,并在专业建设委员会的指导下, 与顺丰、中国邮政、京东等 20 多家国内知名企业建立合作关系,开展协同育人,逐步形成了较为完善的协同育人培养体系。这个过程主要分为以下几个阶段。

(一) 顶岗实习单位建设阶段

专业建立初期,校企合作主要集中在最后一学期,学校的顶岗实习任务和企业的用工需求是校企双方合作的切入点,每个合作企业主要为学生提供岗位,完成顶岗实习任务。这阶段的校企合作属于点共生模式,合作企业不固定,顶岗实习单位每年变换很大,专业先后与新邦物流、德邦物流、招商物流、顺丰速运、中国邮政等二十余家公司合作, 展开学生顶岗实习,学校完全按照企业需求输送学生进行顶岗实习,企业投入低,学校对顶岗实习的管理也较为松散,这造成了校企合作单一,无法形成稳定有效的合作关系,学校处于相对被动的地位。

(二) 顶岗实习基地建设阶段

随着物流行业的发展和专业建设的推进,校企合作逐步趋于稳定,学校与长期在毕业季有用工需求的企业建立长久的合作关系,校企共同投入建立校外顶岗实习基地。这阶段的校企合作属于间歇共生模式,校企之间的相互作用主要是在学生实习期间,企业为了能顺利的完成生产任务,会与学校共同设定实践教学内容,制定实习计划,选派企业骨干提前为学生开讲座、做培训;学校不再单纯地为企业提供劳动力,教师除了参与顶岗实习学生的管理以外,还需参加企业的生产实践,提高实践教学能力。在这个阶段, 物流管理专业与顺丰速递、中国邮政、德邦物流等十余家企业建立了顶岗实习基地,并在每个毕业季选派了 1 到 2 名专业骨干教师到企业挂职锻炼,提升实践教学能力,这不仅锻炼了师资队伍,而且依据企业的真实项目,获取了丰富的专业实践教学内容。

(三) 产学研合作基地建设阶段

随着电商物流的迅猛发展,校企双方开始进行全方位的合作,并建立学徒制试点,开展物流管理专业首批现代学徒培养,这阶段的校企合作进入了连续共生模式。人才培养的形式从简单的顶岗实习向体系化发展:认知实习、巅峰实习、项目班跟岗实践到最后顶岗实习,从简到难,逐步形成了层层递进式的实践教学体系。在这阶段,物流管理企业与顺丰速递、中国邮政、东方海外等一批合作稳定公司进一步深化合作,共建了校内教学企业和校外实习实训基地,将课程从大一开始就植入实践基地教学,使学生从大一到大三所有实训实习活动都可以在合作企业内实现, 形成物流管理专业较为完整的实践教学体系;与珠海善达网仓科技有限公司共建现代学徒制班,进行现代学徒制培养;除此以外,物流管理专业与企业进行师资互聘共培,打造双师型教学团队,校企共同开发培训教材,共同解决企业现场难题,共同承接社会服务项目。校企共建的顶岗实习基地逐步成为产学研合作基地。这不仅满足了企业的用工需,而且企业在内部员工培训,人才培养与积累,技术研发等方面都得到学校的有力的支持;物流管理专业在精准服务企业生产的同时,培养了行业急需的物流人才,产生了一大批优秀成果,推动了专业发展,为进一步提高育人质量积蓄了能量。产学研合作基地建设阶段突出体现了校企合作互惠共生特点。

(四) 产业学院建设阶段

产业学院是校企相互作用产生的具有独立性质和功能的共生体,是目前协同育人平台实现校企一体化共生模式主要形式。物流管理专业与行业的龙头企业正积极寻求突破点,开展物流产业学院建设。产业学院中企业以主体身份直接参与育人过程,分享育人效益,即企业与学校共同投入,建立股份制、混合所有制的办学模式。这种合作不仅在管理体制、师资队伍和实训基地建设等方面具有明显的优势,更主要的是通过校企之间持续、紧密的合作,不断整合教育资源,集聚办学力量,提升教育层次,全面、深刻地影响着学院的整体专业设置、技术研发、双师型师资队伍及实践性教学基地建设,直至人才培养模式的根本转变。所以,产业学院更有利于促进高职学院核心竞争力

的形成,实现校企合作的长效机制,真正实现校企共生共荣。

五 结束语

总之,高职院校的协同育人平台发挥出越来越重要的作用,成为校企双方合作,联系的纽带,但同时,也存在不足和缺陷。以共生理论作为指导, 在平台中依据共生原理建立长效的校企合作共生机制,能有效地解决平台中校企合作存在的问题,进一步深化产教融合,实现校企双方共赢。

参考文献

[1]徐平利 . 试论高职教育“协同育人”的价值理念 [J]. 职教论坛 ,2013(1):21-23.

[2]卞纪兰 , 吴晓华 , 林红 , 等 . 合作共赢视角下校企协同育人长效机制研究 [J]. 对外经贸 ,2018(04):138-140.

[3]陈衡 .“协同育人”平台机制下的高校创新创业教育改革 [J]. 教育现代化,2017,4(1):28-30.

[4]雷鑑铭,刘继文,邹志革,等 . 供给侧改革视角下“校政企三位一体”协同育人模式实践探索———以武汉国际微电子学院为例 [J]. 吉首大学学报(社会科学版),2018(12):238-241.

[5]林华,张军,曾鸿鹄 . 基于协同育人的地方高校创新创业人才培养实践 [J]. 教育现代化,2016,6(31):26-27.

[6]陈端海 .“一带一路”倡议背景下建立珠海港航协同育人基地的探索与实践 [J]. 智库时代,2019(39):01-02.

[7]刘金存.“卓越计划”模式下的“校政合作”机制探讨 [J].扬州大学学报(高教研究版),2010(06):111-113.

[8]王显清,吴涛,孙凯 . 新工科背景下地方工科院校协同育人路径探析 [J]. 教育探索,2018(6):41-44.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31925.html