SCI论文(www.lunwensci.com):

The Status Quo and Thinking of Postgraduate Cultivation Quality for human geography in Zhejiang Normal University

JIANG Hai-ning, YANG Meng-jun

(Geography and Environment College of Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang)

Abstract: Postgraduate graduates whose cultivation quality has a direct relationship with the future of our country and nation, are important force in the national science & technology innovation, having caught more and more attention of scholars. Firstly, this paper took Zhejiang Normal University as an example to analyze the quality of the enrolling postgraduate graduate

for human geography. Secondly, this paper analyzed the status quo of postgraduate cultivation quality for human geography in Zhejiang Normal University from four aspects of curricula system setup, cultivation policy, guidance of tutor and dissertation qu ality evaluation. Finally, in view of the existing problems, some good suggestions are proposed.

Key words: human geography; Cultivation quality; Postgraduate graduate; Zhejiang Normal University

一 引言

提升硕士研究生培养质量是研究生教育改革与发展的核心任务,也是事关研究生教育科学发展的关键 [1]。近年来,随着我国研究生教育规模的不断扩大,其培养质量持续下降也是不争的事实,主要包括生源质量不高、课程体系设置不尽合理、培养方向单一、考核制度流于形式等,亟待进一步改革与完善,当然人文地理学专业也不例外。近年来, 关于硕士研究生培养质量方面的研究逐渐增多,并取得丰硕的成果,主要集中于研究生培养质量的评价指标体系[2]、保障体系 [3] 以及满意度[4] 等方面分析。此外,还出现基于硕士研究生培养过程中某个环节或重要要素作为视角,如赵朋 [5]、费菲 [6]、罗南书[7]、裴秋蕊 [8] 分别基于产学研融合、扎根理论、导师队伍建设和研究生奖助体系视角,分析其对硕士研究生培养质量的影响。总体来说,已有关于地理学或人文地理学领域的硕士研究生培养质量方面研究极少,主要包括杨永丰 [9]、王芳 [10] 分别关注地理学、地理信息系统等领域的研究,缺乏专门针对人文地理硕士研究生培养质量的探讨。人文地理学是研究人文现象的空间分布规律和形成机制,是一门与经济社会发展关系密切的应用性较强的学科,作为首批省属重点高校的浙江师范大学,其人文地理学专业于 2005 年开始设立硕士点,是校级重点学科,那么浙江师范大学人文地理学硕士研究生培养质量现状究竟如何?是否还存在发展的不足及其如何解决? 这些均是本文尝试研究的主要内容,并希冀此研究为浙江师范大学人文地理学硕士点的迅速发展以及硕士研究生培养质量的进一步提升提供一定的参考。

二 本科生源及学科背景分析

提升硕士研究生生源质量是提高研究生培养质量的前提和基础。以浙江师范大学为例,以 2015-2019 级人文地理专业的 62 名硕士研究生生源及学科背景等方面信息数据为基础,分析与评价浙江师范大学人文地理学硕士研究生的生源质量现状。

(一) 本科生源情况分析

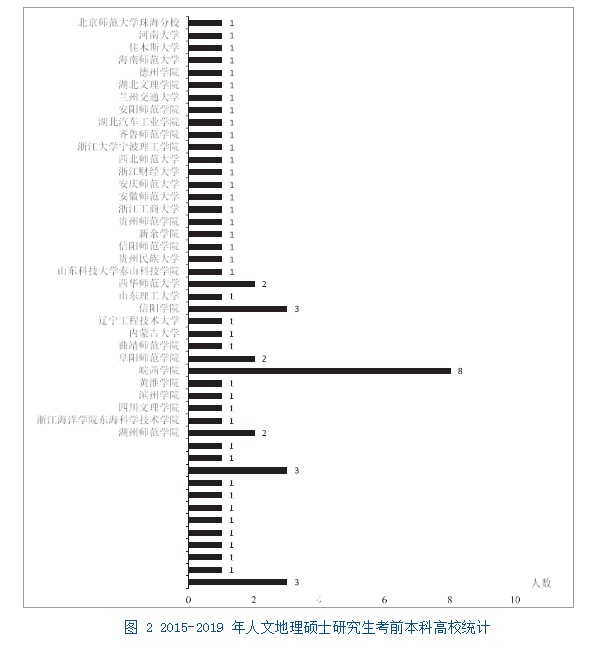

2015-2019 年期间,人文地理硕士研究生数量随着时间的推移呈现“下降 - 上升 - 下降”的变化态势, 其总体呈下降的趋势(图 1a), 这主要是因为近年来社会对应用型高层次人才的迫切需求,专业型硕士逐渐成为研究生教育主体,也使得作为学术型硕士的人文地理硕士研究生招生规模逐渐下降。对于不同录取批次生源的研究生招生规模来看,本科生源主要来自于地方性二本普通高校,甚至还包括三本普通高校,暂没有来自“211 工程”、“985 工程” 等国家重点高校的生源(图 1b),这也充分表现出硕士研究生择校过程中普遍存在的“人往高处走”趋势。可见,浙江师范大学人文地理硕士研究生招生的生源质量差强人意。报考人文地理硕士研究生的生源高校极其分散, 囊括河南、安徽、山西等中西部地方性普通高校, 其中安徽皖西学院被录取人数最高(8 人),其次是

浙江师范大学、信阳学院和忻州师范学院(均 3 人),再次是湖州师范学院和西华师范大学(均 2 人),而其余高校数量较多且仅 1 人(图 2)。可见,来自于长三角地区的生源高校及被录取人数均较少,这与长三角具备人文地理招生资格的高校众多且综合实力较强,同时浙江师范大学为“百强高校”且发展迅速,并经访谈可知,众多考生看重浙江师范大学硕士研究生入学考试不考数学的“优势”等密切相关, 从而使其成为众多中西部二本、三本的地方性普通高校本科生的重要选择。

(二) 学科背景分析

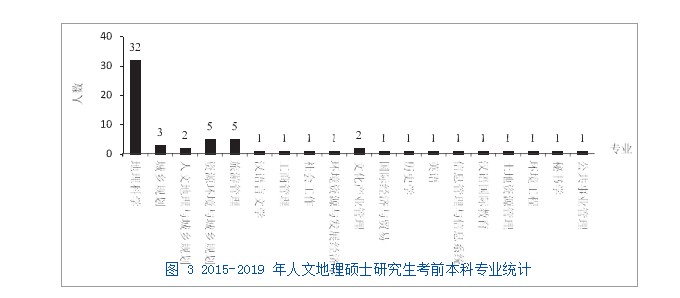

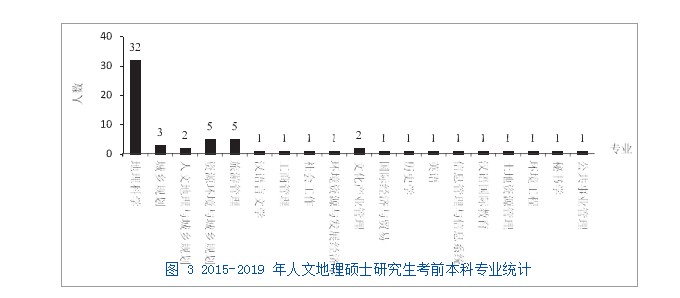

2015-2019 年有超过 80% 的本科专业为人文地理学相关专业(图 3),而且随着时间的推移,跨专业被录取的人数越来越少,这说明由于人文地理学受众面比较广,绝大部分学生依然专注于人文地理学相关专业继续学习,加之近年来人文地理学硕士研究生入学考试专业课试题灵活性逐渐提升,使得跨专业考生很难通过“识记背诵”而非专业知识的逐渐积累方式来获得高分,这在一定程度上进一步提升人文地理硕士研究生的生源质量。

三 硕士研究生培养质量现状分析

研究生培养过程是研究生教育质量的重要环节, 主要包括课程体系设置、培养政策、导师指导、学位论文等方面。本文尝试通过这些研究生培养质量各重要环节分析其培养质量现状,并对其中存在的问题进行梳理与归纳。

(一) 课程体系设置

在研究生课程体系设置方面,应以培养研究生探索知识、科研创新的能力为重点。浙江师范大学人文地理专业高度重视专业基础理论与方法的学习, 如开设《地理学基本问题》、《人文地理学理论与方法》等专业课程;重视培养学生对人文地理学的最新思想动态和最新科研成果的学习与了解,如开设《学科理论前沿》专业课;重视人文地理学各专业领域及其交叉研究,如开设《旅游规划与管理》、《区域规划理论与方法》和《城市规划原理》等;重视科研基本能力的培养与实践,具体通过培养学生定量分析、空间分析以及文献检索能力,从而为人文地理硕士研究生的科技论文资料搜集与撰写提供准备, 如开设《地理环境数学模型与方法》、《地理信息学》和《文献检索与论文写作》。尽管如此,目前课程体系设置仍存在一些不合理之处,如部分公共课的课时太多,而野外实践课时太少,GIS 实验课重理论而轻实践等现象比较凸显。

(二) 培养政策

硕士研究的培养质量与高校的培养政策密切相关,而浙江师范大学始终高度重视研究生的培养, 并设立专门管理部门——研究生院,先后配合教育部或省教育厅相关政策,出台系列鼓励研究生科研与创新的政策,如奖学金、相关荣誉称号等,同时也制定了督促研究生积极创新的考核标准,在一定程度上提升了研究生科技创新的主动性与积极性。尽管如此,我校对硕士研究生毕业的考核标准依然较低,即普遍存在硕士研究生教育管理的考核制度流于形式,淘汰率几乎为零,部分研究生入学后就认为高枕无忧,对待学校各种考核表现出得过且过的态度。而像美国等发达国家采用“宽进严出”的方式,每年只有三分之二的研究生取得学位,名牌大学淘汰率更高 [11]。不仅如此,通过对知网数据库检索发现,2015-2019 年我校人文地理硕士研究生或与导师联合发表的北大中文核心或 CSSCI 来源的论文屈指可数,也正因为如此,近年来,我院历年评选的研究生国家奖学金人选中,均未有任何人文地理学硕士研究生获此殊荣,充分凸显人文地理学硕士研究生与我院其他专业的硕士研究生还存在很大的差距,而且此态势日益严峻,科研能力亟待提升。

(三) 导师指导

导师对研究生的指导和影响贯穿于研究生培养全过程,其指导的有效性与质量高低直接影响研究生的培养质量。我校人文地理硕士生导师比较重视研究生的培养,具体通过让研究生参与导师主持的课题,参与具体论文撰写的某个环节或组织参加国内外学术会议等方式提升研究生的专业理论与实践能力、独立思考能力、表达能力等。尽管如此,目前我校人文地理导师指导方面还存在如下问题:一是部分导师因事务繁忙,对研究生指导频率依然较低; 二是研究生较多地参与导师主持的横向课题,有助于促进学生专业理论与实践能力的有效结合,而对纵向课题的参与相对较少,这不利于研究生专业理论知识的积累与科研能力的进一步提升。

(四) 学位论文

近年来,我校及二级学院均高度重视研究生毕业论文质量标准,并于 2016 年首次增加了“预答辩” 环节,进而督促导师与研究生必须提前完成学位毕业论文的撰写,并必须通过“预答辩”环节,否则需要延期再次进行“预答辩”。只有如此,研究生才有资格将毕业论文进行送外盲审,这在一定程度上显著提升了人文地理硕士研究生毕业论文水平。此外,近年来,我院人文地理硕士研究生毕业论文选题主要集中于古村落文化地域性、城乡规划、城市流、知识网络、旅游规划和旅游地理等方面,但基于浙江独具特色的人文地理、经济地理现象关注与研究依然不足。

四 对策分析

研究生培养质量高低受其培养过程中的诸多环节的影响。将研究生培养过程中的内生要素与外生要素的有机结合才是保障高水平研究生教育质量的关键。针对上述人文地理硕士研究生培养过程中存在的系列问题,提出如下相应的对策。

第一,良好的生源是提高研究生质量的保障, 加强吸引与选拔优秀生源,提高生源质量。浙江师范大学在提升其综合实力的同时,突出专业培养优势和特色,广泛吸纳生源;进一步提高人文地理硕士研究生入学考试试题的科学性、专业性与灵活性, 同时优化复试环节,对考生的学术道德、科研能力、综合素质做全面的考核,进而选拔出创新能力强、专业素养与综合素质高的考生。

第二,课程体系设置会影响研究生学习的主动性和积极性。要不断优化研究生课程体系,适当减少部分公共课的课时,不断增加人文地理野外实习环节以及Arc GIS 与Erdas 等地理信息科学方面的“实操”课程等,进一步提升人文地理硕士研究生实践力与创新力。

第三,导师应强化对硕士研究生的指导,充分让研究生参与纵向、横向课题研究的整个过程,进而提升学生专业基础理论水平以及解决人文地理现实问题的能力;继续落实导师与研究生双选制度, 研究生入学前要对其学术生涯和未来的职业做好规划,是选择走向教师岗位还是继续深造,与导师进行沟通交流,后期以因材施教的原则进行培养计划的制定。

第四,摆脱形式化的考核机制,加强对研究生培养过程考核,加大研究生培养经费的投入,提升研究生期刊论文发表的质量标准,完善奖励与淘汰并行的奖惩机制,实施“宽进严出”的政策,激励研究生学术创新的精神,营造浓厚的学术氛围。

第五,硕士学位毕业论文是衡量人文地理硕士研究生教育质量的重要依据。导师应当与研究生沟通,毕业论文选题尽量结合浙江或金华地域特色的人文地理、经济地理现象进行;导师应加强毕业论文管理,提前制定硕士毕业论文撰写的阶段化的计划,并严格据此逐一执行,以确保人文地理研究生毕业论文的质量水平。

参考文献

[1]申纪云 . 始终坚持把提高研究生培养质量作为根本任务 [J]. 学位与研究生教育 ,2012(10):5-9.

[2]刘平 , 顾丽琴 , 吴旭舟 . 研究生培养质量评价指标体系的构建研究 [J]. 研究生教育研究 ,2011(5):60-64.

[3]钟勇为 , 梁琼 . 研究生培养质量内部保障体系构建的误区与出路 [J]. 研究生教育研究 , 2018(2):42-47.

[4]金哲洙 , 朴永春 . 专业学位研究生培养质量及满意度分析 [J]. 延边大学学报 ( 社会科学版 ), 2019(5):95-101,143.

[5]赵朋 . 产学研融合提升研究生培养质量——以专业学位研究生培养为例 [J]. 中国高校科技 , 2017(3):43-45.

[6]费菲 , 戴慎 . 基于扎根理论的研究生培养质量影响因素研究 ——以对四所中医高校的访谈为例 [J]. 高教探索 ,2013(3):115-118.

[7]罗南书 , 赵鹤平 , 吴文平 . 西部欠发达地区导师队伍建设与研究生培养质量探析——以吉首大学为例 [J]. 吉首大学学报 ( 社会科学版 ),2012,33(3):173-176.

[8]裴秋蕊 . 研究生奖助体系对提高研究生培养质量的作用机制研究 [J]. 学位与研究生教育 , 2015(10):39-42.

[9]杨永丰 , 罗奥 . 高校地理专业研究生培养质量评价研究—— 以重庆师范大学为例 [J]. 重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2017(4):73-81.

[10]王芳 . 提高我国地理信息系统领域研究生人才培养质量的策略 [J]. 内蒙古师范大学学报 ( 教育科学版 ), 2012(5):18-22.

[11]霍丹. 国际比较视角下我国研究生教育质量保障体系研究[D]. 南京航空航天大学 ,2013.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31854.html