SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在“新工科”背景下,专业学位硕士研究生创新应用能力培养受到普遍关注。为满足这一需求,以本单位机械工程领域专业学位硕士研究生培养为例,分析了传统专业硕士研究生课程体系存在的问题,并提出一种依托于学科研究方向,面向研究生创新能力培养需求的课程体系构建方法。建立了综合知识学习与思考方法训练、专业技能与通识素养、应用能力与创新能力培养以及表达能力与实践能力的课程体系,将理论知识、实践训练、创新能力培养、校企联合培养等融为一体,实践表明本文所提出的课程体系有利于提高当前硕士专业学位研究生创新能力,能够满足新工科背景下社会对多学科交叉融合特征的特色专业人才培养的需求,对具备培养创新能力和应用实践能力的复合型人才具有一定的指导意义。

关键词:应用能力;专业学位硕士研究生;课程体系

本文引用格式:贾丙辉等.以创新应用能力为核心的专业学位研究生课程体系构建[J].教育现代化,2020,7(39):114-117.

The Curriculum System Construction Focusing on the Innovation Application Ability of Master of Engineering Graduates

JIA Bing-hui,XUE Xiao-qiang,WANG Yun-xia,ZHAGN Jie

(School of Mechanical Engineering,Nanjing Institute of Technology,Nanjing,Jiangsu)

Abstract:In“new engineering”background,the cultivation of master's creative ability was concerned widespread.To meet this need,the postgraduate education training for master's degree in mechanical engineering was taken as an example,the problems in the traditional system of graduate courses was analyzed,and the establishment method of curriculum system based on graduate students’innovative abilities cultivation was proposed.The curriculum system is established comprehensive knowledge learning and thinking method training,professional skills and general knowledge,application ability and innovation ability training,expression ability and practical ability;the theoretical knowledge,practical training,innovation ability training,joint training of school enterprises and so on are integrated.It has a certain guiding significance for cultivating the complex talents with innovative ability and application ability.

Key words:application ability;master's degree in engineering;curriculum system

一 背景与意义

新工业革命提速、全球化进程深化、新经济发展加快,现代性境遇愈加复杂,要求我国工程教育及时做出回应[1]。“新工科”理念的提出,对专业硕士研究生实践能力有了更高要求,为此,“新工科”背景下如何提高专业学位硕士研究生解决复杂工程能力受到研究生培养的重要议题。其中,人才培养课程体系对建立硕士研究生完备的专业知识体系、科学的思维方法、创新能力和实践能力的提高具有重要影响。王红军[2]分析了目前机械工程专业硕士课程体系的特点、遇到的问题,并结合地方高校的特点,提出了面向创新能力培养的课程体系,构建了融合校内校外实践基地的实践教学体系。钱玉鹏[3]在对“新工科”的内涵进行深入分析的基础上,探讨了课程设置的原则,考虑了课程模块的组成、特色课程设置、实践课程安排等多方面因素,系统地构建出了矿物加工工程专业课程体系,在达成有效推动传统工科专业的改革创新方面进行了实践。谢秋菊[4]从多个方面分析了当前硕士课程体系培养中存在的问题,提出了已实践创新能力为导向的课程体系框架,通过优化过去的课程体系结构,着眼于培养学生面向生产实际和企业需求的能力。可见,在“新工科”视野下,面向社会对工程实践能力强、创新能力强、具有国际化视野的高素质复合型人才的急迫需求,在探讨机械工程领域专业硕士研究生知识、能力和素质结构需求的基础上,结合学校机械工程领域工程硕士学位研究培养的实际,提出适合学校的、构建多学科交叉融合的新工科创新型人才培养课程体系,是切实提高人才培养质量和工程实践能力的有效途径。

二 当前机械工程专业硕士研究生课程体系存在的问题

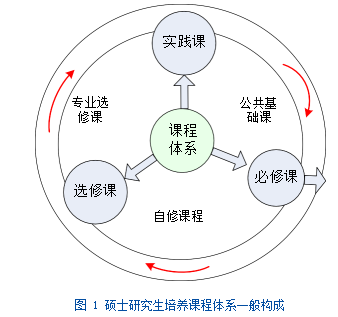

当前机械工程专业硕士研究生培养课程体系构成如图1所示。多数硕士研究生课程体系的构建由必修课(数学、英语、思想政治)、必修课(包括了专业基础必修课和部分专业技术必修课)、选修课(一般是学科前沿知识讲座)、实践课(认知实习、专业实践课程)等组成。在图1所示的课程体系框架下,优化课程内容设置,根据专业特点对部分课程内容进行必要调整。这种课程体系存在以下问题:

学科交叉少:随着学科的发展,各学科一级学科、二级学科,划分的越来越细小;无法满足当前“新工科”视野下对学科间的合作与交融,即“跨学科”研究的要求。当前各高等院校院系的划分和课程设置过于‘专业’,加之有些学科本身专业性过强,学生一直缺少跨学科教育,严重限制了他们研究的跨学科视野和创新应用能力。面对复杂世界,很难用某个单一的学科来给出答案。为此,需要跳出学科限制,与相关学科进行交融合作,这样才能打开视野,避免盲目。

专业课程内容单一:传统专业硕士研究生课程培养体系设计中,多重点加强了学生所在专业的知识应用能力,同时,所开展的实践训练、专业实习等活动也是围绕“单一”的专业技能开展,使得学生思维往往固化在某一专业领域内。思考问题时,也不够全面。

本科-研究生培养方式差异巨大:本科生的培养与研究生培养方式管理架构与制度、课程体系设置、教学内容与方法、实践能力培养与研究生有显著不同,致使难以培育出具有多学科交叉融合特征的特色专业人才。

校企融合不够密切:学校受困与自有的课程体系设置,一方面所培养的学生对企业了解不够深入,所学习知识在解决企业复杂工程问题时缺乏创新能力和创造力;另一方面企业面对具有相同专业学校,很难遴选适宜于单位技术需求高级专业技术人才。

三 当前机械工程专业硕士研究生课程体系优化思路

针对上述问题,面向“新工科”环境要求下,基于工程实践能力强、创新能力强、具有国际化视野的高素质复合型人才的培养需求,以及机械工程领域专业硕士研究生知识、能力和素质结构需求,机械工程领域工程硕士学位研究生培养课程体系的建立应综合考虑“知识学习与思考方法训练”“专业技能与通识素养”“应用能力与创新能力培养”“表达能力与实践能力”等多个方面。

知识学习与思考方法训练方面:所谓“授人以鱼不如授人以渔”,工程硕士学位研究生应具备较强的自学能力,在完成学位论文的同时,很难在短暂的2-3年时间里通过大量的课程帮助学生对相关知识进行系统化的梳理,故而,在培养课程体系构建时应当以学生的独立思考能力和批判性思维能力的培养为核心,兼顾相关知识的教授与梳理。具备独立思考能力和批判性思维能力是研究生创新性思考的前提。

专业技能与通识素养:在专业技能与通识素养的培养方面应当兼顾。专业技能的培养旨在提高研究生的实践应用能力,而通识教育培养研究生的眼界,帮助学生的思考向更深的维度发展。再研究生培养课程体系中应适当增加通识教育内容,提高学生综合思考问题的能力。

应用能力与创新能力培养:在独立思考和批评性思维能力培养的基础上,将其与学生的应用能力和创新能力相结合,实现实质性应用能力和创新能力的提高。需要认识到,学生的应用能力是可以通过相应的课程、实践训练不断得以提高的,而创新能力的培养仅仅依靠课程知识的学习和实践训练是不够的。为此,在课程体系构建中,应充分认识到应用能力和创新能力的区别,前者的获取主要依靠课程体系和实践体系的训练,而后者的获取更为复杂,思考能力、对问题的洞察力、敏感性和对所从事工作的热情都会影响创新能力[5-8]。

表达能力与实践能力:具备强有力的实践能力和应用能力固然重要,表达能力也具有不可忽视的作用。在“新工科”背景下,对自己所从事工作、所完成项目、所开展实验、创新思想等等的简洁有效的表达能力,对促进团队协作,完成大的课题有着极为重要的促进作用。在课程体系构建中,应当充分考虑表达能力的培养。

四以机械工程领域专业硕士研究生培养为例优化当前课程体系

基于上述分析,为实现机械工程领域专业硕士研究生培养课程体系优化目标具体方法如下:

在课程体系建设规划方面:结合国家和区域经济社会发展需求,加大学科内涵和外延建设,以学科方向为基础,制定课程体系总体规划,并通过培养过程的反馈动态调整,围绕学生创新能力、应用能力和综合问题解决能力等核心能力和素养的培养这个中心,明确课程目标、课程任务和课程责任。

在学习能力、科学研究能力与社会服务综合能力培养方面:以学科知识为基础,以能力培养为核心,采用分段进行,交叉培养模式实施校企联合培养专业硕士研究生,实现教学、科研、社会服务三位一体,有机融合。坚持高级别科研项目支撑高水平课程建设;坚持产学研合作,通过多元途径了解企业的技术需求,与企业通过横向课题的形式合作;作为技术支撑单位,与企业结成产学研合作体,开展合作研究课程体系优化工作。建立课程与企业联系载体,通过校企合作强化研究生工程实践教学基地建设。

在优势特色课程体系建立方面:基于本学科培养特点,根据学校办学思想和发展理念,在继承传统、强化优势、创新突破和适应调整的基础上,准确定位,确立课程体系构建目标;坚持“以用为本”的课程建设理念,紧紧围绕所服务的行业优势以及经济和社会发展的实际需求,形成具有自身特色的课程体系;借助协同创新,开放合作,打造课程体系的综合优势,提升课程体系科学水平,提高课程体系对学生各方面能力培养的贡献度。

在课程体系的集成融合方面:构建大机械课程体系。以机械学科为本体,融合材料、控制、电子信息、计算机等学科,依据学科方向特征,统筹规划、整合全校资源。教学实验中心、重点实验室、工程中心、技术转移中心、实训中心等面向大机械学科开放。构筑面向大机械学科的各类中央和省级学科发展和学科综合训练平台,培养多学科融合型人才、开展多方向的学科交叉研究。

在研究生交流合作能力训练方面:加强与国际同类高水平学科的交流合作,建立由对外合作与国际交流处牵头学科依托二级教学单位专人负责的国际合作交流工作组织制度,走出去、请进来,积极与国际同类高水平学科开展合作交流;支持学生参加国际学术交流。积极邀请国内外高水平学者来校讲学、举办学术讲座,开展项目合作;鼓励研究生参加各类国际学术会议、竞赛和科技创新活动,扩展学生的国际视野。

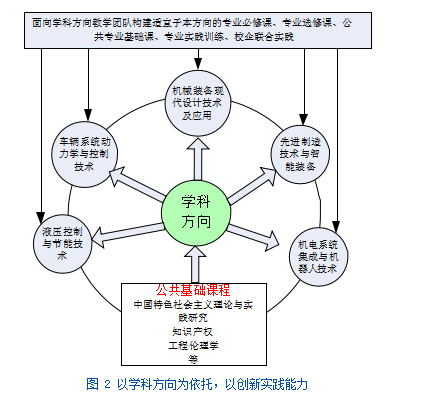

以本单位机械工程领域专业硕士研究生培养为例,阐述专业硕士研究生培养课程体系优化方法。在学科方面:依托传统优势以及所服务的地域和产业优势,紧密跟踪国家实施创新驱动、推动产业转型升级等重大战略机遇,优先选择区域急需的轨道交通装备、机器人、智能制造装备、汽车(含新能源汽车)等应用领域开展技术与装备的研发,努力构建“错位”发展空间,注重多学科交叉与融合,强化校企协同创新,凝练了机械装备现代设计技术及应用、先进制造技术与智能装备、机电系统集成与机器人技术、车辆系统动力学与控制技术和液压控制与节能技术五个学科研究方向,五个学科方向相互支撑、相互渗透、交叉融合。在学科设置上面向企业一线问题需求,以机械工程领域为整体,包括了机械制造、材料、自动化、通信等多个学科。

在教学团队构建方面:坚持“多元化”的团队建设思路,结合上述五个学科方向,通过引进“名博士、名教授、名专家”和实施“博士化、工程化、国际化”,促进学科队伍知识、能力和结构的多元。突破专业课程涉及内容过于“细”,使得各专业知识从培养源头充分融合。

人才培养的方面:坚持应用型人才培养定位和“学以致用”的教育理念,在研究生培养上,创建多元协同的新型培养模式。加强校企合作,创新培养载体,抓住行业产业亟待解决的重大技术关键,着眼应用研究,打破学科壁垒,促进学科协同,改革指导方式,增强工程硕士培养与现代产业发展需求的契合度,大力提升研究生人才培养质量。

基于上述培养理念,构建以交叉学科方向为主线的课程体系。如图2所示。基于领域所凝练特色方向,分别设立适用于各研究方向的课程体系,将理论知识、实践训练、创新能力培养、校企联合培养等融为一体。综合提高当前硕士专业学位研究生创新能力。

参考文献

[1]夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J].高等工程教育研究,2017(03):15-19+65.

[2]王红军.基于创新的机械工程专业硕士课程体系建设探索[J].教育教学论坛,2017(04):40-41.

[3]钱玉鹏,罗立群,梅光军等.新工科背景下矿物加工工程专业课程体系构建与思考:以武汉理工大学为例[J].中国矿业,2019,28(11):163-167.

[4]谢秋菊,朱景福,高军.以实践创新能力培养为导向的农业信息化专业硕士课程体系改革与探索[J].农业网络信息,2016(07):119-121.

[5]杨卫明.创新应用型人才信息类专业实践能力培养模式研究[J].教育现代化,2019,6(88):21-24.

[6]周海,王黛萍.应用型本科人才的机械创新设计能力培养探索[J].机械设计与制造,2010(10):174-176.

[7]闫磊,钱桦,刘晋浩.机械工程专业工程硕士研究生创新能力培养初探[J].中国林业教育,2014,32(04):48-50.

[8]顾寄南.机械工程类研究生创新能力培养模式探索与改革研究[J].教育教学论坛,2018(28):124-125.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31803.html