SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对物联网行业对人才的需求现状,深入分析地方院校的不足与优势,认为地方院校应该根据行业和地域的特点开展物联网工程专业的教学改革。提出从专业课程设置、课堂教学模式改进、教学手段多样及强化校企合作角度出发,激励学生自主学习,以培养满足产业及应用需求的工程型人才。

关键词:新工科;物联网;地方高校;专业特色

本文引用格式:殷华.新工科背景下地方院校物联网工程人才培养探索[J].教育现代化,2020,7(52):29-32.

Research on the Personnel Training of IOT in Local Colleges under the Background of Emerging Engineering Education

YIN Hua

(School of Software of Jiangxi Agricultural University,Nanchang Jiangxi)

Abstract:According to the demand for talents in the IOT area,as well as advantages and disadvantages of local colleges,local colleges’educational reform should be able push forward based upon its regional and industry-specific features.In order to motivate students to learn by themselves,and training engineering talents which meet the needs of industry,the article tries to discuss the professional curriculum,model of education,modern means in teaching and learning and School-enterprise cooperation from the perspective of emerging engineering education.

Key words:Emerging engineering education;IOT;Local college;Specialty characteristics

一 引言

随着科技的不断发展,各种新兴产业不断涌现,传统教育方式所培养的人才已不能满足社会的需求,迫切需要改革。物联网工程虽然2010年首次开设,属于新兴学科,但由于其知识领域跨越了计算机、自动化、电子信息工程等多个学科,教学模式与教学方法受到传统学科的影响不能很好地契合市场的需求,造成专业特色不突出、专业目标不清晰、专业发展不明确的窘境。虽然有不少学校从构思、实施、运行模式以及“互联网+”、团队协作角度给出了改革的思路和方法,但总体来看各个大学的物联网工程专业建设与教学模式尚属于探索阶段,忽略了物联网工程专业是一个综合性、应用型专业,行业特点鲜明。特别是对一些地方高校来说,其办学实力与综合类985高校有一定差距,在这种前提下,如何进行教学、实践改革,让所培养的学生具有一定的特色、满足就业市场对人才的需求,对于地方高校物联网工程专业来说是一个巨大的挑战。

2016年“新工科”概念的提出为我国高等工程教育改革提供了新的思维、新的方式与新的目标,其通过继承与创新、交叉与融合、协调与共享途径培养未来多元化、创新型卓越工程人才的思路为物联网工程专业的教学和实践指明了方向。地方高校通常具有地域或行业优势,因此,将学校的优势特色学科与物联网工程紧密结既符合新工科的思想,也是目前趋势。但是,目前地方高校的瓶颈大多出现在如何将传统的强势学科专业与新兴的物联网工程结合,在理论课开设、专业课实验、实训课建设方面找到合适的切入点上。因此,深入探索地方院校物联网工程专业在“新工科”背景下的课程建设既是社会的要求也是自身发展的需要。

二 地方高校物联网工程专业现状

地方高校通常是指属于各省、自治区、直辖市、港澳特区且由地方行政部门划拨经费的普通高等学校,是我国高等教育体系的主要组成部分,据不完全统计全国大约共有2500多所,着力为地方培养高素质人才。这些高校大多都有专业或行业背景,以江西为例,省内包含了江西财经大学、江西理工大学、华东交通大学、东华理工大学、江西农业大学、江西师范大学等多所地方高校。这些高校或以农业为特色,或以师范类、交通类为特色,且都开设有物联网工程专业。在这种行业背景下,学校的物联网工程专业如何定位?专业发展与人才培养目标如何实现?怎么才能打造出自己的特色?这些都是必须要考虑的问题。在长期的教学梳理与调研过程中,发现地方高校物联网工程专业建设,大多存在以下几个方面的问题。

(一) 教学目标不清晰、专业特色不突出

地方高校所承担的任务是服务区域经济社会发展,为地方培养高素质人才,因此,地方高校开设的专业必须尽量的满足地方需求。但目前较多地方高校物联网工程专业教学目标脱离了这一初衷,向大而全的方向转变,但同时又由于学校、地域等多种条件的限值,无法与部属高校相比。在这种情况下必然所学的知识杂而不精,造成学生感觉似乎什么都学过,又好像什么都不会,在激烈的就业市场上无法突出自己所处地域、学校的优势。

(二) 特色工程教育不足

物联网工程专业既然被称为工程,那么其培养的目标应该是打造合格的工程师人才,但是工程教育不足的现象在很多地方高校都存在。究其原因,主要不外乎以下两个方面:一是工程教育的理念没有被教师完全接纳,很大一部分教师没有弄清楚什么是工程教育,它与其它教育有什么本质区别,如何加强工程教育。二是目前很多地方高校工程教育体系并不完善,工程教育模式过于单一。工程领域众多,不同企业的需求千差万别,即便是同一企业其所需的工程人才也是多种多样的,这必然要求工程教育的多样化。另外,工程教育在社会上的影响力不足,在普通大众心中对工程教育持有偏见等态度时有出现,这些也是造成当前对工程教育研究、推行不重视的重要原因。

(三) 教学方法、思维与专业需求不匹配

由于大部分高校物联网工程专业的教师都来自于计算机、电子通信、自动化、机电等专业,没有系统的物联网专业背景,大部分教师还是沿用原本专业的教学模式和方法:老师在上面讲授,同学在课后完成作业,期末根据老师所讲授的重点进行复习,应付最终的期末考试;实验课以独立的验证型实验为主,割裂了实验与实验之间的相互联系,系统性不强。实践课以大班教学为主,由于学生人数众多各种问题纷至沓来,老师精力有限不能对所有同学进行服务。

三“新工科”背景下的新模式探索

面对上述问题,根据“新工科”对专业内容、人才结构提出的新的要求,高校必须进行相应的改变及创新,主动探索适合于地方高校的新的工程教学范式,从通用和特色两个角度出发,做好物联网工程教学与的顶层设计。

(一) 创新专业课程设置

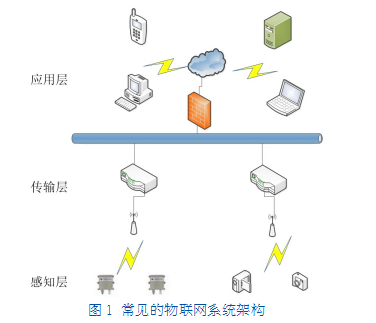

新工科最大的特点是强调学科融合,多专业的交叉。而这一特点的直接体现就是专业课程的设置。除了现有的基础课程外,哪些课程需要开哪些课程不需要开、需要开的课程讲授的深度应该是多少,这些都是必须要仔细斟酌的问题。另外,任何一个物联网系统都是多种知识的融合,以最常用的物联网系统为例,其基本架构如图1所示。

从图中可以看出,物联网的经典三层架构:感知层、传输层、应用层。在感知层中以读取各种传感器为核心,其中会涉及模拟电路、数字电路、单片机等硬件相关课程,如果所涉及的应用场合较为复杂还会应用到信号与系统、数字信号处理等知识。在传输层中,计算机网络、通信原理等相关课程必不可少。在应用层,随着物联网应用场景的不断增加,各种新的应用模式随之诞生。从宽泛的概念说来,云端后台系统的开发、微信小程序的编写、android/ios程序的设计、前端界面的开发、前后台通讯协议的确定等都需要物联网专业参与实施,而这些开发所涉及到的语言与知识又五花八门。另外,即便学完了如此多的技术相关专业课程,也不可能很好的体现地方高校的专业特色,学得杂而不精,久而久之也会使得学生丧失了兴趣。因此,笔者认为专业课程的设计必须按照物联网工程的三个层次分别进行,以“物联网感知”、“物联网传输”和“物联网应用”为方向规划学习路线和专业方向,同时强调物联网的应用性,在每个方向中开设与学校特色专业相符的基础课程,邀请学校特色专业的教授进行科普知识培训,注重为学生产生新的思维提供专业支撑。

(二) 改革课堂教学模式

工程教育强调观察事务的全面视角,在人才培养过程中应综合各种技术,培养学生以多学科方法解决实际问题的能力。在实际中须体现出激发学生的兴趣,让学生出现探究式学习、合作式学习的特点。因此,在课堂教学的组织形式上需要灵活多样,发挥学生、教师的潜能。教师需要改变传统的以讲授为主的填鸭式教学方法,利用翻转课堂、混合式教学进行小班制教学,在课堂上与学生“平起平坐”,更多的是以讨论的方式完成课程,注意问题间的区别、交叉与联系,促进创新思维的产生。

(三)探索以需求为主体的自主学习过程

从根本上来看,教学上创新的源泉主要在于教师的创新的观念。新工科思维的提出促使教师在教学活动中结合自身的科研,以学生为主体,通过提炼科研中的问题作为任务的需求,分层次的逐步递进促进学生的深层发展。另外,也可以从实际生活中的需求出发,如:改造寝室为智能寝室、改造书桌为智能书桌等等,让学生带着问题去学,带着问题去思考。在这同时,教师需要为学生提供多种资源和学习环境,使得学生真正实现自我构建知识体系,最终变被动学习为主动学习。

(四) 多样化教学手段

教学模式的改变必然伴随着教学手段的更新,传统的面对面教学虽然存在着实时交互等不可比拟的优势,但其受时空约束缺点也显而易见。5G时代、智能手机、VR、AR硬件的普及为多样化教学手段的实施提供了技术支撑,学生、教师可以随时随地的交流学习,以往很多抽象的概念变得更加具体和生动。物联网工程专业的教学需要大力借助这些手段和技术,提高学生的学习兴趣。另外,在弱化课堂教学的基础上,加强“第二课堂工作室”的建设并利用现代化手段进行管理,教师更多的应该在工作室中对学生发现的问题进行及时指导,让学生在自主的学习过程中完成教师的教学。

(五) 建设多学科交叉的实践平台

依托学校优势专业、学科的重点实验室,搭建“物联网+”创新实践平台。以江西农业大学为例,物联网专业的学生可以与动物科学学院开展关于智慧养猪、智慧养蜂相关科学研究活动,也可以与农学院结合,开展设施农业、智慧农业实训。

利用物联网、云计算、大数据、虚拟现实等技术构建大数据分析、展示平台。在此基础上,增设综合性、拓展性和工程实践性的实验,提高实验、实训项目的技术含量和水平。根据物联网工程专业方向及学生个人的兴趣爱好,组建各种第二课堂创新工作室作为大学生日常科技活动的场所,提高学生的创新能力。对于选择学习物联网感知层的同学可引入“口袋实验室”系统,将寝室、图书馆等变为实验室,随时随地完成实验。要充分利用各大物联网创新设计大赛及互联网+创新创业大赛,加强学生合作解决问题的能力培养。

(六) 强化校企合作

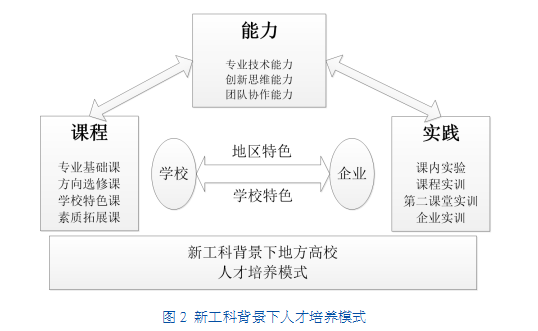

与物联网相关企业合作,打破学校-企业的隔阂,构建企业与学校双向反馈机制:企业全程参与学校的人才培养;教师全程参与企业人才招聘。将走访物联网企业常态化,实时跟踪物联网行业的需求,优化专业课程体系的设定。将企业岗位需求与学生能力的培养对接,通过课程、实验、实训开展准定向培养;在合理的范围内,将企业的项目做适当修改后作为在校学生实训的主要内容。将学生的课程设计和毕业实习下放到企业中,在企业中进一步锻炼学生的工程思想和团队协作能力,鼓励将实习内容全部或部分转化为毕业设计和毕业论文。整个新工科背景下人才培养模式如图2所示。

(七) 革新考核方式

在对课堂教学模式、教学手段进行改革后,传统的评价机制显然不能适应发展需要,不能对学生学习过程全面的掌握,很难提高学生学习的主动性。而基于过程的考核方式更加关注学生学习的过程,实施学生自己评价自己、评价同组同学、老师评价学生三方评价制度,这样一方面,起到了对学生学习知识目标和实践技能目标的监督作用,另一方面也迫使老师能够及时了解学生学习的情况,解决学习过程中出现的各种问题。在考核的过程中学生既是考核者也是被考核者,既可以调动广大学生的积极性,同时也是对物联网工程专业进行教学改革能够推行的基础。

四 结语

物联网应用场景日新月异,根据新产业、新经济的需求,结合学校的特色与地区优势,构建合理的、适应区域经济发展的课程体系和人才培养模式是地方高校物联网工程专业改革的动力,也是体系化培养学生满足市场需求的根本。

从课程设置、课堂教学模式、学生自主学习过程、多样化教学手段、建立多学科交叉平台和强化校企合作出发,将讨论、实验、实践和探索引入课堂,结合企业具体需求和学校的专业、行业特色进行改革,在考核上注重过程,力争使得学生成为具有较强实践能力、创新能力的复合型新工科人才。

参考文献

[1]郑南希.“互联网+教育”背景下本科生自主学习能力现状分析与培养途径[J].黑河学院学报,2019,10(09):135-137.

[2]桂琼,程小辉.新工科物联网工程专业人才培养模式思考[J].高教学刊,2018(12):167-169.

[3]马亚红,范小娇,邢卓,等.“新工科”背景下民办高校应用型本科物联网工程专业人才培养模式探讨[J].课程教育研究,2019(08):230-231.

[4]樊俊青,王改芳.基于物联网工程的新工科实践平台建设[J].实验技术与管理,2017,34(12):179-182+199.

[5]殷华,华晶.农业院校物联网工程实践教学平台建设探索[J].教育现代化,2019,6(10):112-115+119.

[6]朱参世.物联网工程专业新工科人才培养路径研究与探索[J].当代教育实践与教学研究,2018(09):105-106+139.

[7]周晓晶,于晓秋,袁媛,等.多方协同育人视角下农林院校理工科应用型人才培养模式的路径探析及机制研究[J].科学技术创新,2017(18):100-101.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31548.html