SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新工科建设对专业基础理论课程提出了更高要求。按照新工科理念,借鉴OBE和CDIO工程教育模式,以提高学生运用基本理论知识分析和解决实际问题的能力为目标,从课程体系模块化设计、模块内容层次化设计、知识脉络工程化设计三方面,对弹塑性力学课程教学内容进行了应用化设计探索,达到了注重概念、突出要点、强化应用的教学要求。

关键词:新工科;弹塑性力学;课程内容;应用化设计

本文引用格式:张鹏,等.新工科背景下弹塑性力学课程教学内容应用化设计探索[J].教育现代化,2020,7(52):115-117,122.

Exploration on the Applied Design of the Teaching Content of Elastic-plastic Mechanics under the New Engineering Background

ZHANG Peng,WANG Chuan-jie,ZHU Qiang,CHEN Gang,CUI Ling-jiang

(School of Materials Science and Engineering of Harbin Institute of Technolgy at Weihai,Weihai Shandong)

Abstract:The construction of new engineering has put forward higher requirements on professional basic theoretical courses.According to the new engineering concept,learning from the OBE and CDIO engineering education models,with the goal of improving students’ability to use basic theoretical knowledge to analyze and solve practical problems,the applied design of the teaching content of elastic-plastic mechanics is explored from the three aspects of the modular design of the curriculum system,the hierarchical design of the module content,and the engineering design of the knowledge context.It meets the teaching requirements of focusing on concepts,highlighting points,and strengthening applications.

Key words:New engineering;Elastic-plastic mechanics;Course content;Applied design

一 引言

为了适应新时代产业技术变革对工科人才培养的新要求,教育部大力部署并开展了“新工科”建设[1,2],一方面主动设置和发展一批新兴工科专业,另一方面推动现有工科专业的改革创新。课程是专业的基础,是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。在新工科背景下,要培养专业工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型人才,对专业基础理论课程建设提出了更高要求[3]。

弹塑性力学是一门基础理论性强、应用领域广泛的工科专业基础课程,研究变形体在力、位移、温度等载荷作用下的弹塑性变形规律,课程内容主要有应力、应变、物理方程、本构方程、屈服准则以及解析方法等。弹塑性力学课程为后续的专业课程提供理论基础,但课程内容理论性强、知识结构复杂、公式概念抽象、解析计算繁琐,传统教学内容设计难以适应新工科建设理念。笔者从弹塑性力学课程特点出发,理论联系实际,以提高学生运用基本理论知识分析和解决实际问题的能力为目标,对课程内容进行应用化设计。

二 弹塑性力学课程教学内容应用化设计思路

弹塑性力学课程是在理论力学、结构力学、材料力学等基础上,进一步系统地学习弹塑性力学的基本概念和研究方法,为后续专业课程学习打下坚实的力学基础。按照新工科理念,通过课程学习,学生不仅要建立准确的物理概念,掌握弹塑性变形力学分析方法,更要学会应用弹塑性力学的基本理论和方法思考、分析和解决工程实际问题。因此,需要明确弹塑性力学基本知识点、重点和难点,根据知识与技术的对应关系,优化弹塑性力学课程内容体系,并通过结合工程实践应用达到新工科人才培养要求。

以成果为导向的教育理念(Outcome-Based Education,简称OBE),1981年由William Spady率先提出,并逐渐成为美国、欧盟等国家教育改革的主流理念,美国工程教育认证协会(ABET)已全面接受OBE理念,并贯穿于工程教育认证标准的始终。按OBE教育模式,教育者必须对学生毕业时应达到的能力及其水平有清楚的构想,然后寻求设计适宜的教育结构来保证学生达到这些预期目标[4,5]。CDIO教学理念是由美国麻省理工学院和瑞典皇家工学院等四所知名大学共同研究出来的一种全新的工程教育理念和教学应用模式,CDIO代表构思(conceive)、设计(design)、实现(implement)和运作(operate),以产品研发到产品运行的生命周期为载体,让学生以主动的、实践的、课程之间有机联系的方式学习工程[6]。

在新工科建设背景下,借鉴OBE和CDIO工程教育理念[7-9],以注重概念、突出要点、强化应用的教学目标,对弹塑性力学课程教学内容进行应用化设计,教学内容设计力求清晰阐述弹塑性力学的基本概念和理论要点,并注重阐明弹塑性力学基础理论在塑性加工工艺中的解析应用。

三 弹塑性力学课程教学内容应用化设计措施

(一) 课程体系模块化设计

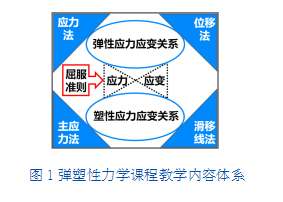

弹塑性力学课程教学内容体系是以应力理论和几何理论为知识基础,以屈服准则为塑性判据,以弹塑性应力应变关系理论为分析原理,以应力法和位移法为解析手段,引导学生掌握塑性加工时工件和模具弹塑性变形的主要解析方法并进行工艺设计,如图1所示。

弹塑性力学课程教学内容应用化设计的目标是知识循序渐进、理论学以致用,按照弹塑性力学课程体系逻辑关系进行模块化设计,将课程内容分为应力理论、几何理论、屈服准则、弹塑性应力应变关系、主应力法、滑移线场理论等模块。通过模块化设计,将弹塑性力学课程内容体系的基础理论知识与工程实际应用结合。

(二) 模块内容层次化设计

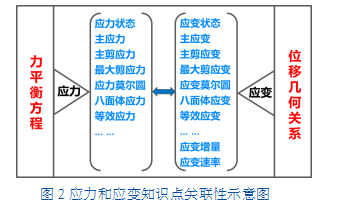

弹塑性力学课程教学过程中要注重弹塑性力学基本理论与概念的授课,通过课程学习,学生能够掌握弹塑性力学的基本概念和原理公式,理解材料物性方程的本质,然后准确运用进行弹塑性变形的解析计算。教学过程中,模块内容的设计尤为重要,学懂弄通模块内知识,还需要和其他模块内容形成知识结构关联,比如应力和应变的知识点关系,如图2所示。

按照模块知识结构,将弹塑性力学课程各模块内容进行层次化设计,分为基本理论概述、理论要点分析、理论解析应用等层次。各模块内容不仅要设计自身层次化,同时要考虑各层次内容和其他模块各层次内容的关联。下面分别介绍模块内容层次化设计。

应力理论模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括有关应力的基本概念;点的应力状态;主应力与应力张量;主剪应力与最大剪应力;应力平衡微分方程。(2)理论要点分析:教学内容主要包括应力状态的独立分量构成;主应力状态度及应力张量的几何表示;平面问题与轴对称问题的应力状态;应力莫尔圆;八面体应力与等效应力。(3)理论解析应用:教学内容主要包括正应力、剪应力、全应力的求解;应力不变量、主应力、最大剪应力的求解;应力状态的判别;应力莫尔圆的绘制。

几何理论模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括弹塑性变形的基本概念;点的应变状态;位移分量与小变形几何方程;变形的协调性与应变连续方程;主应变;主剪应变与最大剪应变;应变增量和应变速率张量。(2)理论要点分析:教学内容主要包括名义应变与真实应变;塑性变形程度的表达式;主应变状态图及应变张量的几何表示;平面变形和轴对称变形;应变莫尔圆;八面体应变与等效应变;塑性变形体积不变条件;点的应变状态与应变状态的组合。(3)理论解析应用:教学内容主要包括正应变、剪应变的求解;名义应变、真实应变、等效应变的求解;应变不变量、主应变、最大剪应变的求解;应变状态的判定;塑性变形体积不变条件的应用。

屈服准则模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括屈服准则;能量屈服准则;最大剪应力屈服准则;屈服准则的实验验证。(2)理论要点分析:教学内容主要包括屈服准则与强度理论的关系;中间主应力的影响;屈服准则的几何表达;硬化材料后继屈服与固体现实应力空间。(3)理论解析应用:教学内容主要包括利用屈服准则判定应变状态;利用屈服准则求解外载条件;利用屈服准则控制塑性变形区。

弹塑性应力应变关系理论模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括广义虎克定律;加、卸载准则和Drucker公设;增量理论和全量理论;应力应变对应规律。(2)理论要点分析:教学内容主要包括弹性变形广义虎克定律的形式变换;真实应力—应变曲线的试验确定;弹塑性变形应力应变曲线的简化形式;弹塑性应力应变关系的特点;增量理论特点分析;全量理论特点分析;应力应变顺序关系和中间关系的证明。(3)理论解析应用:教学内容主要包括弹性力学问题的位移法和应力法求解;圣维南原理与叠加原理;增量理论与全量理论在塑性变形状态分析中的应用;应力应变对应规律在塑性成形工序分析中的应用。

主应力法模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括塑性力学问题的数学解析;主应力法的基本原理。(2)理论要点分析:教学内容主要包括塑性变形时接触表面摩擦力的计算;平衡微分方程和屈服准则联立求解;主应力法的求解流程。(3)理论解析应用:教学内容主要包括主应力法在体积成形中的应用;主应力法在板材成形中的应用。

滑移线场理论模块内容层次化设计为:(1)基本理论概述:教学内容主要包括滑移线与滑移线场;塑性平面应变状态下的应力莫尔圆与物理平面;滑移线族别的确定原则;滑移线的微分方程;滑移线场的应力方程;滑移线场的速度方程。(2)理论要点分析:教学内容主要包括滑移线场的应力场理论;常见滑移线场的类型;滑移线场的绘制方法;滑移线场的速度场理论。(3)理论解析应用:教学内容主要包括滑移线法在体积成形中的应用;滑移线法在板材成形中的应用。

(三) 知识脉络工程化设计

弹塑性力学课程教学内容应用化设计,需要针对工程问题引导并培养学生采用数学方法描述问题,确立主要因素,通过物理假设做到合理简化,建立数学模型;利用数值分析方法求解,并与实际问题进行比对验证,从而将理论分析应用于工程实际。因此,弹塑性力学课程教学内容必须引入工程技术问题,教学过程中要做到基础理论知识与工程实际问题的融合贯通,从工程实际出发,引导学生提炼问题,掌握解决问题的理论知识脉络,培养学生创新思维和工程应用能力。

按照工艺问题导向,将弹塑性力学课程内容知识脉络进行工程化设计,分为体积成形工艺解析知识脉络和板材成形工艺解析知识脉络,在解析过程中串联各模块内容关键知识点。下面举例介绍。

体积成形工艺以圆柱体压缩求变形力为例,属于轴对称问题,求解过程中弹塑性力学课程内容知识脉络设计为列力平衡方程,得到主应力形式平衡微分方程【应力理论模块内容】;求主应变

【几何理论模块】;根据应力应变关系理论,由主应变关系得到主应力关系【弹塑性应力应变关系理论模块】;代入边界摩擦条件,列屈服准则表达式【屈服准则模块】;联立方程求应力解【主应力法模块】;求接触面压力分布;求总变形力。

板材成形工艺以无限长圆筒内压胀形求压力为例,属于轴对称平面问题,求解过程中弹塑性力学课程内容知识脉络设计为列力平衡方程,得到主应力形式平衡微分方程【应力理论模块内容】;考虑板材成形工艺中间主应力影响系数值【屈服准则模块】;联立屈服准则与平衡微分方程求应力解【主应力法模块】;求内压力。

弹塑性力学课程知识脉络工程化设计也同时加入了教学实验环节,结合课堂教学指导学生理解物理概念,验证公示原理,加强理论认识。教学实验分为两方面,一方面是弹塑性变形基本实验方法,主要有拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等,指导学生进行弹塑性力学知识原理实验,强化理论应用能力;另一方面是弹塑性成形工艺实验,主要有拉拔、挤压、轧制、冲压、锻造等,在课程教学过程中,通过两周的材料成型综合性实验环节进行,指导学生进行弹塑性工艺实验,强化工程实践能力。

四 结语

按照新工科理念,借鉴OBE和CDIO工程教育模式,对弹塑性力学课程教学内容进行了应用化设计探索,力求清晰阐述弹塑性力学的基本概念和理论要点,并注重阐明弹塑性力学基础理论在塑性加工工艺中的解析应用,以达到注重概念、突出要点、强化应用的教学目标。在教学过程中,不仅注重学生对弹塑性力学理论知识的学习理解,同时加强学生应用实践能力的提升。经过教学探索与实践,学生能够从理论与实践的结合中掌握弹塑性力学课程的知识体系。

参考文献

[1]教育部高教司.“新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育,2017(1):10-11.

[2]教育部高教司.“新工科”建设行动路线:“天大行动”[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.

[3]吕海洋,倪海涛,朱江,等.基于应用型人才培养的工程力学改革与实践[J].教育现代化,2017,4(33):55-56,71.

[4]顾佩华,胡文龙,林鹏,等.基于“学习产出”(OBE)的工程教育模式:汕头大学的实践与探索[J].高等工程教育研究,2014(1):27-37.

[5]李志义.解析工程教育专业认证的成果导向理念[J].中国高等教育,2014(17):7-10.

[6]顾佩华,陆小华,沈民奋.CDIO大纲与标准[M].汕头:汕头大学出版社,2008.

[7]宾志燕,周坚和,李炜,等.新工科背景下基于CDIO理念的实践课程教学设计与实践[J].教育现代化,2019,6(16):174-176.

[8]李定珍.基于OBE模式的学生创新能力培养研究[J].教育现代化,2018,5(04):40-41.

[9]卢文娟,曾达幸,张立杰,等.基于CDIO-OBE工程教育改革思想的教学实践[J].教育现代化,2017,4(26):29-30,41.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31546.html