SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:中国社会科学院研究员腾守尧先生率先提出的“生态式教育”,借用了生态学术语,强调以一种生态的眼光和态度、借助科学原理和方法来观察、思考、理解、解释复杂的教学问题,以生态的方式来开展教育实践,使之更有利于儿童的和谐发展。由此可见教育生态理论源于自然生态,融合生态学的精髓,立足于“生命观”,以相互联系,动态平衡,共荣共生,可持续发展为核心理念。本文基于教育生态理论背景下3~6岁幼儿建构游戏的主题来源、目标生成、材料应用,从教育生态理论的视角,以观察幼儿为手段,对各阶段幼儿建构游戏中的学习与发展情况进行研究,通过分析幼儿的游戏兴趣、特点和需要,探究如何以生命性、互动性、平等性的教育生态理论为指导依据,改善教师在幼儿建构活动中的指导方法与策略,使幼儿建构游戏活动的组织与开展不断趋于成熟和完善。

关键词:教育生态理论;幼儿;建构游戏

本文引用格式:李昱等.教育生态理论背景下幼儿建构活动观察与支持策略的实践研究[J].教育现代化,2020,7(42):152-157.

A Practical Study on the Observation and Support Strategies of Children's Construction Activities under the Background of Educational Ecology Theory

LI Yu,JIA Jia

(School of Preschool Education,Xi'an University of Arts and Sciences Kindergarten of Xi'An Jiaotong University,Xi'an,Shaanxi)

Abstract:Teng Shouyao,a researcher of the Chinese Academy of Social Sciences,first put forward“ecological education”,which borrows ecological terminology,emphasizes to observe,think,understand and explain complex teaching problems with an ecological perspective and attitude,with the help of scientific principles and methods,and to carry out educational practice in an ecological way,so as to make it more conducive to the harmonious development of children.thus it can be seen the educational ecology theory originates from the natural ecology,fuses the ecology essence,bases on the“life view”,takes the mutual connection,the dynamic balance,the co-prosperity symbiosis,the sustainable development as the core idea.Based on the theory of education ecology under the background of the theme of 3-6 years old children construct game source,target,material application,from the perspective of education ecology theory,by means of observing children,for children’s learning and construction of the game at all stages of development,through the analysis of the game interest,the characteristics and needs of young children,to explore how to life,interactivity,equality of education ecology theory as the guide,improve the teachers’guidance in the children’s construction method and strategy,make the children’s game activities of the organization with the unceasingly mature and perfect.

Key words:ecological theory of education;young children;building games

二十世纪六十年代开始,国内外研究学者对教育生态的定义、特征及作用等方面进行了不同程度的研究。“生态学”最早是赫克儿(E.Haeckel)提出,认为生态学是研究物体与周围环境之间相互关系的科学,对生态学较为普遍的解释是:“研究有机体或有机群体与其周围环境关系的科学。”1976年,克雷明(Cremin.L.A)的著作《公共教育》最早正式提出“教育生态学”一词,书中从教育生态学的角度呼吁营造一种良好的教育氛围,使学生在合作、理解、宽容的环境中学习,并享受一种和谐的精神生活。美国心理学家布朗芬布伦纳生态系统理论认为环境是一个复杂的生态系统,可分为微观系统、中间系统、外系统和宏观系统四个种类的生态系统,前者逐个地被包含在后者之中,形成了一种同心圆样式的结构,同时这四个种类是以行为系统对儿童发展的影响程度划分的,从微系统到宏系统,对儿童的影响也从直接到间接。我国学者范国睿在其著作《教育生态学》中指出,贯穿于生态学原理的基本思想就是生态系统和生态平衡。中国社会科学院研究员腾守尧先生率先提出的“生态式教育”,借用了生态学术语,强调以一种生态的眼光和态度、借助科学原理和方法来观察、思考、理解、解释复杂的教学问题,以生态的方式来开展教育实践,使之更有利于儿童的和谐发展。

由此可见,教育生态理论源于自然生态,融合生态学的精髓,立足于“生命观”,以相互联系,动态平衡,共荣共生,可持续发展为核心理念,将生态学的原理与方法运用于教育教学的研究与实践,其终极目标是为了促进人的全面发展。

西安交大幼儿园于2014年尝试利用幼儿园的生态环境,鼓励教师在“深入”解读环境上下工夫,在“浅出”教学活动中做文章,积极构建园本生态课程体系,并取得了良好成效。为了在生态课程背景下挖掘更深层次的教育内涵,将集体活动、生活活动、游戏活动等有机联系、相得益彰,充分发挥一日活动的整体教育功能。我们以幼儿建构游戏活动为切入点,探索教育生态理论背景下建构游戏对幼儿学习与发展的重要价值,以及教师的观察与支持策略对幼儿的影响作用。

本研究从教育生态理论的视角,以观察幼儿为手段,对各阶段幼儿建构游戏中的学习与发展情况进行研究,通过分析幼儿的游戏兴趣、特点和需要,探寻有效的支持策略。其研究的意义与价值有以下两个方面:首先,促使教师为儿创设适宜的游戏环境,观察幼儿,解读幼儿,支持幼儿在主动活动中获得发展;其次,帮助教师转变儿童观、教育观,获得真正能够有效帮助儿童成长的教育新思路、新技能,引领教师形成有目的地观察—分析—支持—再观察—再分析—优化策略的教育方法,以期促进教师专业能力的发展,逐步提升幼儿园建构游戏活动的整体水平和价值,进而实现建构游戏与园本生态课程的有效结合。

在研究实践中,我们通过对教育生态理论、幼儿建构游戏等相关内容的资料收集、阅读与分析,了解国内外相关研究现状;运用观察、行动研究、个案分析等研究方法,深入探究幼儿建构游戏的核心价值及核心经验,以教师观察为切入点,从幼儿建构游戏的参与、游戏中的合作行为、建构技能等方面进行细致的观察与分析,探究如何以生命性、互动性、平等性的教育生态理论为指导依据,改善教师在幼儿建构活动中的指导方法与策略,使幼儿建构游戏活动的组织与开展不断趋于成熟和完善。

一 研究结果

(一)探寻建构游戏在幼儿学习与发展中的价值

《3-6岁儿童学习与发展指南》中提出,幼儿园“以游戏为基本活动”,教师要“珍视游戏和生活的独特价值……最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需求。”作为幼儿最典型的游戏形式——建构游戏,因其材料和活动过程的特殊性,有着其他游戏所不可比拟的独特价值,是幼儿利用各种木质、泡沫质结构元件进行搭建和构造的游戏。幼儿根据自己的已有生活经验,主动地、创造性地选用建构材料,运用平铺、延长、围合、间隔、盖顶、加高、加宽等建筑技能搭建物体,表现自己对现实生活认识。建构游戏以其实践性、象征性、趣味性与创造性的特点对幼儿的身心发展具有不可忽视的作用,幼儿在搭建的过程从基本的感知觉训练到丰富的社会情感发展,从粗浅的动作技能训练到高级思维能力发展,均符合幼儿的发展目标;同时,建构游戏融操作性、艺术性、创造性于一体,并使幼儿在协商、谦让、交换的游戏氛围中,合作交往能力获得提高,蕴含着有益于幼儿发展的隐形教育潜能,促进幼儿个性的和谐全面发展,在幼儿阶段的游戏中占有非常重要的地位。

(二)审视教育生态理论背景下的建构游戏的特点

《3-6岁儿童学习与发展指南》中的说明部分强调:“关注幼儿学习与发展的整体性……要充分理解和尊重幼儿发展进程中的的个别差异,支持和引导他们从原有水平向更高水平发展。”由此可见,在幼儿园教育活动中,应当借助教育生态理论的思想和方法,教师和幼儿就是教育活动的两大生态主体。从幼儿、教师及其与教育环境的相互关系中探索活动的动态平衡。

1.生命性是建构游戏中两大生态主体的根本要素

坚持以幼儿为本,尊重幼儿的个体差异,及时了解幼儿游戏中的兴趣和需要,贴近幼儿实际生活生成游戏主题,以生命发展为游戏评价的最终目标,注重幼儿的整体发展,关注幼儿游戏的过程、方法、思维、情感、态度、价值观和适应能力等。

2.互动性是建构游戏中生态主体的灵魂

教育生态系统的两个生态主体就是教师与幼儿。其中幼儿个体是最基本最活跃的“生态细胞”,而教师和幼儿之间的信息流动不是单方性,而是互动的。因此,应关注在互动中实现生态幼儿的主体地位:即幼儿的积极的情绪、参与游戏的持续性、主动探究和整体概念形成的学习策略等。

3.平等性是建构游戏中生态主体的保证

教育生态理论背景下各种生态因子之间不再是控制与被控制的关系,建构游戏中的平等性是指每一个幼儿都有获得同样参与和发展的机会,幼幼之间,师幼之间的地位是平等的。幼儿拥有游戏的自主权,教师应善于倾听、发现幼儿思维中的亮点,肯定幼儿的优势,及时发现并分析幼儿的游戏兴趣和情感变化,给予适时的指导。

综上所述,要真正实现建构游戏中生态主体之间的动态平衡,应积极调整思路,改善教师观察方法,优化支持策略。

(三)优化教育生态理论背景下教师对幼儿建构游戏中的观察策略

《幼儿园教师专业标准》中教师专业能力方面指出,教师应“在教育活动中观察幼儿,根据幼儿的表现和需要,调整活动,给予适宜的指导。”本研究中的观察,是指教师在巡视幼儿的建构游戏活动时,在短时间内通过幼儿的语言、动作、表情,抓住对于幼儿学习与发展具有典型意义的关键事件,在观察中体会如何发现幼儿学习,在观察中重新认识幼儿,并提出有效地支持策略。

在建构游戏活动中,教师作为直接引导者,其指导方式和指导策略影响着幼儿创造潜能的发挥。

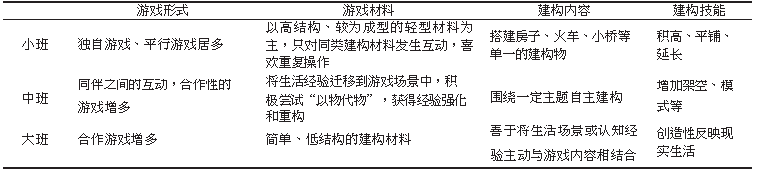

1.梳理分析教育生态理论背景下不同年龄阶段幼儿建构游戏的特点

首先,从游戏的方式看,不同年龄阶段的幼儿由于认知发展水平、游戏能力存在差异,游戏需求也有分别。

其次,从游戏的创造程度看,可分为自由建构、模拟建构和主题建构,因此根据不同年龄幼儿的游戏能力与创造想象水平,可遵循以下思路:小班幼儿以单元建构为主,多为基本技能训练;中班幼儿逐步出现简单的主题建构,并积极尝试立体建构技能;大班幼儿可投放不同材质、类型的建构材料,为幼儿开展创造性主题建构提供必要条件。

2.编制《幼儿建构游戏活动观察记录表》

课题组查阅大量相关理论文献,结合自身丰富的教育实践经验,遵循教育生态理论依据,编制了具有包容性、可持续发展性及可操作性的《建构游戏活动观察记录表》。它不是以评估幼儿游戏水平为目的,而是以教师指导游戏,制定适宜的游戏目标为目的,从建构游戏中幼儿的参与、游戏中的合作行为、游戏中的建构技能等不同角度观察幼儿的游戏,每一部分均由3-4项内容组成,每项内容由易到难罗列出幼儿游戏发展的水平,并以此为依据,指导教师发现幼儿建构游戏中复杂的各种变量,客观分析幼儿各领域学习与发展水平,为教师观察幼儿的理念与实践搭建桥梁。

【案例】“向日葵”的构想记录者:武老师

观察对象:大十三班程**(H)观察日期:2019.4.1

对象年龄:6岁2个月对象性别:女

观察时间:10;40—10:44

观察目的:观察一名6岁2个月大的儿童在户外大型建构中的相关情况,重点关注其建构游戏的发展情况。

观察目标:评价H在建构中认知、技能方面的发展现状,以及所获得的领域经验是否符合大班幼儿发展水平。

案例描述:一次集体户外建构活动中,H所在小组采用长条积木围合成圆圈的地基方式进行搭建,并在相隔两块距离的长条积木上的两头,分别竖着放置一块砖型积木,当搭建至三分之一时,H手握小琪正在摆放的积木说:“这是我从那边拿来的积木!”在小琪不放手的情况下,H说着:

“我还要搭另一边!你不能重新拿一块吗?”小琪紧紧按住积木。H:“你几岁?”在得知双方都是6岁时,H停顿片刻起身说:“那我去拿。”回来的H抱着几块自己所需要的长条积木告诉大家:“我们把这个整个搭一个圆圈,像一个向日葵一样。”用完自己手中的长条积木后,H转向同伴说:“再拿几个。”同伴起身跑向积木箱……

行为分析:1.建构技能:幼儿体现出有模式的平铺和架空,以AAB的模式围合成圆圈,造型酷似“向日葵”的花瓣,于是生成搭建主题“向日葵”。2.建构行为目的性:幼儿目的性较不明确,搭建前未明确主题,在搭建一半时才确定主题,体现了幼儿在提取生活经验和对向日葵形象认知的基础上,其想象向着有意想象转换的过程。

3.游戏中幼儿获得不同的领域经验:(1)H包括同组幼儿在拿积木时采取胳膊夹抱的方式,调整长条积木的位置以适应身体重心的变化,使身体保持相对稳定的状态。(2)通过对积木长短、厚薄的比较,幼儿能根据搭建物体的需要选择材料,最终行程ABB的模式排序。但由于对空间关系把握不精准,搭出的圆圈未能连接。(3)搭建的“向日葵”地基,使用圆圈放射形造型,体现了造型的艺术之美。(4)H与同伴发生纠纷时,他们自觉借鉴班级里男孩让女孩,年龄大让年龄小等规则解决问题,体现了一定的公正意识和较好的问题解决能力。当得知自己和同伴都已满6岁,同伴没有退让的意思,H主动提出自己重新去拿积木,社会交往中能主动谦让,调整自己的行为以适应他人。

从以上案例不难看出,幼儿建构游戏中教师通过细致观察获得真实有效的信息,了解幼儿的个性特点和学习方式,把握幼儿的兴趣和需要,进而才能实现指导策略的适宜性,以支持幼儿的学习与发展。可见,教师的观察已被赋予更丰富的内涵,它不仅指向教师对客观信息的收集能力,同时也是关于幼儿发展及教育价值判断的专业能力。

3.教育生态理论背景下幼儿建构活动的支持策略

教育生态理论强调生态主体之间、生态主体与环境之间、内外部环境之间的相互联系、动态平衡。幼儿建构游戏的环境创设、材料投放、主题来源、互动合作、教师指导等均应体现出生活性、平等性、互动性、开放性的生态格局。课题组经过近一年的行动研究,利用编制的《建构游戏活动观察记录表》对大中小班幼儿进行有效观察,并从尊重幼儿发展角度客观分析幼儿发展水平,提出教育生态理论背景下幼儿建构活动的支持策略。

(1)自然和谐的环境支持

著名教育家卢梭提出:“儿童发扬天性,亲近自然,在自然环境中学习和收获真实的经验。”西安交大幼儿园占地约30余亩,亭台假山、绿树环绕,一直保持着园林式的建筑风格,享有“森林王国”之美誉。园区前后四块操场上各投放了一整套大型炭烧积木,每套积木数量达1600余块,包含长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等多种形体的积木,且大小、厚薄、长短、粗细等规格不同。自然生态的搭建环境,丰富多样的建构材料,使幼儿在动手动脑的过程中主动探究与思考,满足了不同水平、不同想法的幼儿的游戏需求。在孩子眼中,每一块积木都应放在最合适的地方,起到应有的作用,他们利用户外宽阔的场地和绿树成荫的生态背景,使不同形状的积木砖搭建起自己创造的具有独特风格的建筑物,实现自己搭建的需求及愿望,体验与同伴共同搭建的快乐与成功。

(2)交流合作的互动策略

教育生态下的建构活动应成为孩子自由探索、自我完善、个性发展的乐园。游戏中的合作交流对幼儿积累建构经验,提高游戏水平具有重要的价值。

首先,在交流中生成游戏主题。从生态学的理念分析,幼儿的生活经验具有自然性与真实性,是孩子取之不竭的游戏来源。幼儿的世界是丰富多彩的,无论是周围日新月异的大环境,还是各自生活的小环境,每天都有许多新鲜有趣的事物刺激着幼儿的各种感官。幼儿在建构活动中的许多想法,灵感也都来源于日常生活、知识经验的积累。没有前期准备的建构活动是无源之水,无本之木,通过和幼儿找一找、聊一聊、画一画的方式,为幼儿提供物质准备和经验准备,增强自信心。只要教师及时捕捉、发现幼儿交流中的“兴趣点”,继而唤醒幼儿的生活经验,激发幼儿的建构灵感,找到开展建构游戏的线索和依据,生成幼儿感兴趣且熟悉的建构游戏主题,在动手搭建中获得成功和满足感,让积极的情感体验为幼儿新一轮的交流注入新的活力。

其次,在交流中推进游戏进程。基于平等性的师幼交流、幼幼交流不同于泛泛之谈,需要教师心中有目标,以游戏过程中捕捉到的信息为基础进行交流,具有一定的随机性和灵活性,以“问题式”跟进交流,帮助幼儿获得建构经验。基于“问题”的分享交流让孩子们乐于思考表达,对之后的游戏开展也具有不断延伸的价值。

再次,交流的多样性激发游戏兴趣。教育生态背景下应关注每个幼儿都有获得同样参与和发展的机会,幼儿间的主动交流正式他们展现自我、体现自信的机会。集体展示式交流,可让幼儿充分交流自己的新想法、新创意、新经验等,从而达到经验的共享。如:建构活动结束了,教师组织幼儿进行分享交流:“比一比今天哪个小组搭建的作品很特别呢?”“你向同伴学到什么?”鼓励幼儿畅所欲言,发表自己的看法,通过看一看、说一说、听一听、学一学等促进幼儿游戏水平向更高阶段的发展;小组经验式交流中,教师可有意识地将具有共同活动经验的幼儿进行组合开展交流,启发幼儿讨论,开展自评和互评,对下次游戏有什么好的建议?还需要那些搭建材料?拓展幼儿思路,逐渐丰富场景、材料、主题、情节,为下次搭建留有余兴,充满期待。例如:在搭建“美丽的家园”后,教组织幼儿欣赏并交流:这些房子你喜欢哪个?为什么?鼓励幼儿大胆讲述搭建中需要完善改进的地方,梳理搭建技能,积累搭建经验。

最后,游戏合作促进社会性发展。教师把“商量怎么玩”的机会留给幼儿,给幼儿提供与同伴自由商讨的机会,萌发与人合作的愿望。特别是同伴间的交流和讨论,不仅有利于分享经验和想法,更助于同伴间相互学习,整理获得零散的经验,激发进一步搭建兴趣,在不断建构与创新中体验成功与挫折,对促进幼儿良好社会性发展有着重要的作用。

(3)拓展思维的游戏创新

基于教育生态开放、丰富、多样的视角,教师应善于突破自然,社会,现代,传统之间的界限,使其相互联系,相互融合,通过不同场景、经验的激发、联结与组合,生成丰富多元的游戏元素,以保证游戏持续、深入地开展,不断推进幼儿游戏兴趣和内容创新。

(4)动态平衡的支持策略

第一,尊重年龄特点,确定支持策略。研究者遵循教育生态理论中“生命观”的核心观点,倡导教师遵循幼儿的年龄特点和发展水平,适时有效地介入游戏,让幼儿从中体验游戏的快乐中发展能力。如小班建构游戏后的教师讲评,采用“一问一答”的策略,帮助幼儿探索各种材料的多种使用方法,巩固幼儿平铺、叠高等建构技能;中班建构游戏中教师应以引导性提问为主,逐步丰富幼儿的游戏内容,同时关注建构活动的规则、持久性与习惯的培养;大班教师可以同伴间相互交流、个别展示为主,介入的侧重点定位在活动中是否有创造力,探索的愿望是否强烈,同伴间有没有合作等。第二,把握平衡尺度,准确角色定位。教师介入一定尊重幼儿主体意识把握好分寸。如针对小、中班幼儿,教师可以提问引导幼儿积极交流为主,“含”少“露”多;而在中班下学期和大班阶段,教师要保证足够的空间,做到“含”多“露”少,充分展示了孩子的自主自信,凸显出孩子的主体地位,让孩子自主探究、想象创造,而此时教师扮演的是支持者、倾听者的角色。

(5)多元评价的实践思考

建构游戏之后的评价要充分发挥两个生态主体的评价作用,在幼幼互评、师幼评价中分析经验并发现问题,从而提升游戏水平和游戏经验,促进生态主体之间,生态主体与环境材料之间的有效互动,使不同层次的幼儿都获得新的发展,教师通过发问、支持、点拨、表扬等方法,扶一把、助一臂、推一程,引起幼儿的思考,共同交流探索解决问题,从而助推幼儿游戏的发展,提高幼儿的能力。

二研究结论

课题组依据研究计划达到了预设的目标。认为教育生态理论背景下的幼儿建构活动中,应关注生态主体之间的动态平衡,以“幼儿为本”,让幼儿成为游戏的主角,充分挖掘教师基于观察的支持策略,更好地发挥建构活动对每个幼儿发展的促进作用。

教育生态理论是一个非常系统、复杂的理念,在今后的研究中,我们将不断挖掘教育生态理论与幼儿发展之间的深度联系,提出更为具体、有针对性的观察支持策略与方法,以有效促进幼儿身心健康发展,为其终身学习与发展奠定基础。

参考文献

[1]佚名.幼儿园教育指导纲要(试行)[J].学前教育研究,2002,000(001):77-79.

[2]邓晖.教育部发布《3-6岁儿童学习与发展指南》[J].基础教育论坛,2012(29):92-92.

[3]桑德拉·海德曼,迪波拉·休伊特.通往儿童游戏之路-当游戏不再简单[M].南京:南京师范大学出版社,2016.

[4]桑德拉﹒海德曼,迪波拉·休伊特.游戏:从理论到实践[M].南京:南京师范大学出版社,2016.

[5]袁洁婷.教育生态学理论研究综述[J].教育教学论坛,2013(41):148-149.

[6]白雪.建构区中教师对幼儿的支持性策略研究[D].哈尔滨师范大学,2018.

[7]徐艳南.浅谈幼儿园区域游戏的教师指导[J].读与写(教育教学刊),2018,15(11):230.

[8]冀凯,邓大鹏,何延青.基于教育生态学的高等教育生态优化策略研究[J].教育现代化,2017,4(06):100-101.

[9]朱雨晴,何婉瑛,吴甜,等.3D打印笔在幼儿建构活动中的使用探索[J].内江科技,2019,40(05):157-158.

[10]张艺凡.基于建构区活动的5-6岁幼儿学习品质的观察研究[D].延边大学,2019.

[11]童瑶.大班集体建构活动:过街天桥[J].教育观察,2019,8(12):61-63.

[12]吉顺梅.主题建构活动中幼儿游戏性体验及其实现[J].名师在线,2019(10):94-95.

[13]宋茇茇,唐翠萍,卢素芳,等.造桥记——中班STEM建构活动案例分析[J].物理之友,2019,35(02):45-46.

[14]王静.由“儿童种子观”谈幼儿园建构区的“思”与“行”[J].华夏教师,2018(22):11-12.

[15]白雪.建构区中教师对幼儿的支持性策略研究[D].哈尔滨师范大学,2018.

[16]佘星宇.大班建构区活动中教师指导策略现状、问题及对策的研究[D].湖北师范大学,2018.

[17]刘阳.结构游戏中幼儿计划性特点研究[D].辽宁师范大学,2018.

[18]汪宁馨.深度学习视角下大班主题建构活动的教师言语指导行为个案研究[D].南京师范大学,2018.

[19]方芳.论拼插建构活动有效进行的基本路径——以中班幼儿雪花片玩具拼插建构为例[J].教育观察,2018,7(04):134-136.

[20]王琼.中班幼儿建构游戏的有效指导——以某幼儿园《欢乐谷公园》游戏为例[J].开封教育学院学报,2018,38(02):227-228.

[21]贾若涵,张鸿悦.基于STEM教育理念下的积木建构活动的实施策略[J].科教文汇(下旬刊),2020(03):161-162.

[22]柳承英.支持幼儿在经验中学习——以大班建构游戏“家乡的廊桥”为例[J].幼儿教育研究,2020(02):14-19.

[23]秦骁婷.浅谈建构活动中幼儿专注力培养的策略[J].江苏教育研究,2019(31):77-79.

[24]陈燕.大班幼儿建构活动中学习品质的评价研究[J].科教导刊(中旬刊),2019(10):169-170.

[25]蔡宗秀,孙山.建构区材料投放与幼儿哲学思维能力培养的关系调查分析研究[J].昌吉学院学报,2019(04):109-115.

[26]蔡建芳.浅议幼儿混龄区域——建构活动指导策略[C].教育理论研究(第十一辑).:重庆市鼎耘文化传播有限公司,2019:294.

[27]杨欣洁.大班幼儿建构游戏中的问题解决行为观察研究[D].四川师范大学,2019.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31429.html