SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新常态是党和国家领导人对我国经济社会发展新趋势做出的一种战略论断。积极落实创新创业教育是高校适应“新常态”的必然选择。充分认知“新常态”背景下构建创新创业教育体系的必要性,并认真分析现有创新创业教育体系存在的问题,以此为基础探索性地提出构建以“四轮定位”人才培养目标体系、“G-Q-M-P”课程体系、“四维一体”保障体系为核心的创新创业教育体系,旨在发挥抛砖引玉的作用,为高校创新创业教育改革提供有益的参考。

关键词:新常态;创新创业教育;教育体系

本文引用格式:刘丁慧等.“新常态”背景下创新创业教育体系的构建与研究[J].教育现代化,2020,7(39):46-50.

Establishment and Research on the Innovative and Entrepreneurial Education System under the Background of“The New Normal Economy”

LIU Ding-hui,Miao Miao

(Shenzhen Institute of Information Technology,Shenzhen,Guangdong)

Abstract:“The New Normal Economy”is a strategy made by the Party and state leaders on the new trend of China's economic and social development.It is an inevitable choice for colleges and universities to actively implement the innovative and entrepreneurial education.We should fully understand the necessity of the construction of the innovative and entrepreneurial education system under the background of“The New Normal Economy”and carefully analyze the current issues existing in the education system,then establishing an innovative and entrepreneurial education system which is centered on“thinking in four directions”talent cultivating target system,on“G-Q-M-P”course system,and on“integrative four-dimension”security system,which aims to provide valuable reference for the reform of the innovative and entrepreneurial education

Key words:new normal economy;innovative and entrepreneurial education;education system

党的十八大以来我国经济发展进入新常态。[1]“新常态”是党和国家领导人在深入分析我国经济发展阶段性变化和全球经济一体化的内在关联性的基础上,高瞻远瞩地对我国经济社会发展新趋势做出的一种战略论断。“新常态”背景下,培养具有创新创业精神和能力的复合型人才较之以往任何时期都更加重要和紧迫。但是,由于我国创新创业教育仍处在探索期,教学目标、课程设计和保障体系等内涵建设还没有形成一个成熟的模式,严重影响了高校创新创业教育的发展和质量提升。有鉴于此,笔者不揣浅陋,探索性地提出构建以“四轮定位”人才培养目标体系、“G-Q-M-P”课程体系、“四维一体”保障体系为核心的创新创业教育体系,旨在发挥抛砖引玉的作用,为高校创新创业教育改革提供有益的参考。

一“新常态”背景下构建创新创业教育体系的必要性

(一)是夯实以创业带动就业战略的保障

随着高等教育由“精英教育”走向“大众教育”,出现大学生就业人数激增,大学生就业难已经成为不争的事实。同时,据有关研究表明:当我国的GDP增长1个百分点实际能够提供120万个就业机会[2]。但是“经济新常态”背景下我国经济发展告别了高歌猛进,步入了由高速发展向中低速发展的增速换挡期和结构调整阵痛期[3],致使大学生就业形势更加严峻。充分发挥“以创业带动就业”的倍增效应,坚决贯彻“一人带动一群岗位”的就业模式已经成为打破当前大学生就业困局、缓解结构性失业、提高社会就业率、主动适应“新常态”的必由之路。大学生作为国家最有价值的人力资源,必然成为创业浪潮中的先锋主力。高校积极构建创新创业教育体系,加强大学生创业精神和创业能力的培养,提高大学生创业成功率,具有重要的历史意义和社会价值。

(二)是落实国家教育改革政策的着力点

高等教育处在教育与整个社会接轨的最前沿。面对“新常态”背景下新技术、新产业及新领域地不断涌现,党和政府对深化教育领域综合改革也做出了一系列系统部署。2007年教育部颁布《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》、2010年教育部颁布《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》(教办[2010]3号)、2015年国务院办公厅颁布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,相关指导文件的颁发,充分体现了国家对全面推进高等教育改革、落实创新创业教育的重视与急迫。积极探索创新创业教育体系的构建与实施,既是落实国家教育改革政策的着力点,也是高等教育提质增效的重要抓手。

(三)是全面提升人才培养质量的重要途径

当前,我国经济发展进入“新常态”,要素驱动、投资驱动正向创新驱动转变。“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”。[4]同时,伴随“互联网+”时代的到来,以云计算、大数据和人工智能为核心的信息技术与传统产业进行有机结合,催生的诸多新技术、新业态、新产业已经成为国家经济发展的重要增长点。经济社会的发展要求具有创新创业精神和能力的高素质复合型人才与之相适应,而人才的培养离不开教育。但是我国传统教育无论是在学生创新创业素养,还是实践动手能力等方面的培养上已经越发的“捉襟见肘”,难以满足学生自身发展和社会发展的需要。因此,只有打造与经济社会紧密相连、与现代产业结构深度融合、具有鲜明时代内涵的创新创业教育体系才能培养全面发展的符合社会需要的人才,也才能更好地适应“新常态”、引领“新常态”。

二“新常态”背景下创新创业教育体系存在的问题

(一)对“双创”教育认识不足,人才培养目标体系不健全

由于我国创新创业教育起步较晚,部分高校对创新创业教育的认知还存在一定误区,如一些高校将创新创业教育片面地理解为就是教授学生如何开公司、办企业的学科,因此将培养未来企业家作为创新创业教育的培养目标;一些高校将创新创业教育视为精英教育,仅面向那些拥有强烈创新创业热情和意向的学生开设;更有一些高校将创新创业教育视为就业教育的一部分,将其融入就业指导课进行讲授,并没有建立独立的教学目标体系。当然,随着国家对创新创业教育的重视,一些高校已经开始着力探索创新创业教育本质,并将培养具有创新创业精神和能力作为创新创业教育的教学目标,但依旧存在目标过于笼统、概括,忽略个体差异性、实践指导性不强等问题。由于对创新创业教育认识不到位,导致人才培养目标体系不健全,教育内容五花八门,缺乏明确性和针对性,从而严重阻碍了创新创业教育的发展和人才培养质量。

(二)课程设置不科学,课程体系不完善

创新创业教育课程体系是推进创新创业教育成功的关键,是人才培养的重要载体。但是,目前我国大多数高校的创新创业教育课程体系还不够完善,仍存在诸多问题。如一些高校没有将创新创业教育摆在教育改革的核心地位,没有认真对标创新创业教育目标,课程设置时仅仅是在原有教育体系和人才培养方案中简单地、机械地增加几门创新创业课程,课程之间缺少逻辑性、互补性、层次性、连续性的系统设计,没有形成教育闭环,教学成效微弱;同时,现有的课程内容大多停留在就创新谈创新、就创业说创业的层面,严重脱离了社会经济发展需求,未与专业课程紧密结合,未能突出实践能力的培养,未注重跨学科专业的交叉课程[5],未能与先进的信息技术相融合,致使创新创业教育流于形式,难以达到“学以致用”、“学即能用”的教学效果。

(三)各方管理滞后,保障体系不充足

教学条件是实现创新创业教育体系的重要前提和基础保障,对创新创业教育体系可持续发展具有重要的作用。但是目前,管理滞后已经成为制约高校实施创新创业教育改革的重要阻碍因素之一。首先,创新创业教学缺少组织保障。多数高校没有设置专职的管理组织机构,相关教学活动主要是各个二级学院负责具体实施,不同学科、不同学院创新创业教育各有侧重,相对独立,缺少相互渗透与交流,看似“异彩纷呈”,实则忽略了创新创业教育是一个整体链条,难以形成教学合力。其次,创新创业教学条件保障不足,主要体现为教学建设经费紧张,专业化、专职化的“双创”教师紧缺,实践教学平台落后等方面。最后,相关的机制建设不到位。保障教学实施的管理制度、监督制度以及考核激励制度建设没有及时跟进,由于缺少方针指引、目标导向、评价管理和制度约束,使得部分教育活动易于陷入设置随意、管理松散、实施无控的状态。

三“新常态”背景下创新创业教育体系的构建

科学、系统、完善的教育体系是培养高质量人才的关键,是高校创新创业教育可持续化发展的基础。因此笔者不揣浅陋,探索性地提出构建以“四轮定位”人才培养目标体系、“G-Q-M-P”课程体系、“四维一体”保障体系为核心的创新创业教育体系。其中人才培养目标体系是核心,发挥价值导向作用;课程体系是载体,决定了人才培养质量的优劣;保障体系是基础,为整个教育过程的顺利实施提供支持。

(一)“四轮定位”人才培养目标体系

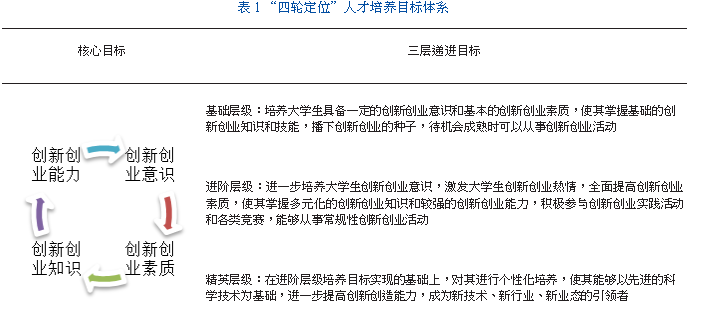

培养目标是人才培养的规格和标准。[6]确定创新创业教育人才培养目标,必须清晰认识其教育本质。创新创业教育是注重培养大学生创新创业意识、创新创业品质的素质教育,也是强调创新创业知识、创新创业能力培养的实用教育,更是尊重个体差异、促进大学生全面发展的个性化教育。基于以上认知,本文提出建立以培养创新创业意识、创新创业素质、创新创业知识和创新创业能力为核心的“四轮定位”人才培养目标体系,详见表1。

首先,意识决定行为,唤醒大学生创新创业意识,提高对创新创业教育认知度和认同度,激发创新创业热情,这应该是一切创新创业教育的起点;其次,创新创业素养是从事创新创业所应具备的重要品质,是创新创业行为的催化剂,是大学生从事创新创业事业并持之以恒的理念源泉;第三,创新创业知识主要涵盖了从事创新创业所需的各种知识体系,具有跨学科、跨专业、多元化特点,是大学生实现创新创业的动力引擎;最后,创新创业能力是品质和知识化学作用后的外在表现,其水平高低直接决定了创新创业的成败。需要强调的是,这四方面培养目标是相辅相成的有机整体,在培养过程中应同步培养、均衡发展并贯穿整个高等教育的全过程;另一面,由于大学生个体差异,建议分层级培养,以满足每一位学生的学习需求,提高教学的针对性和有效性。

(二)“G-Q-M-P”课程体系

建立科学与完善的课程体系,是开展大学生创新创业教育的基础,也是将高校创新创业教育理念转化为创新创业教育实践的重要路径。[7-8]根据人才培养目标体系,坚持以体现“行业特征、地区特色、专业特点”为原则,本文构建了以通识(General)教育类、素质(Quality)教育类、专业(Major)结合教育类和实践(Practice)教育类为主干的“G-Q-M-P”课程体系,详见表2。为实现教学目标体系,本课程体系必须贯穿高等教育人才培养的全过程,即在每个学期都应同时开设这四类课程,且不同学期间的同一类课程要具有互补性、递进性,旨在通过这种螺旋上升的教学模式循序渐进地提升大学生的综合素质、知识和能力。另外,这四类课程应以“必修课+选修课”形式开设,旨在通过必修课这样“广普式”的教学实现“基础层级和进阶层级”的教学目标,通过选修课以满足个性化培养,从而实现“进阶层级和精英层级”的教学目标。

(三)“四位一体”保障体系

毋庸置疑,一个规范、全面、高效的教学保障体系是高校增强自我管理和发展能力,保证创新创业教育体系得以顺利实施的关键。因此,本文构建了由组织保障、制度保障、条件保障和文化保障共同组成的“四维一体”保障体系。

1.构建组织保障体系。一方面要成立专职部门如创新创业学院,负责统筹配置各项教学资源,协调校内各部门间的关系,牵头负责创新创业课程开发、评审、实施、监督及教学质量考核等工作;同时负责与政府、企业及第三方服务机构进行紧密沟通,及时总结创新创业信息和市场信息,做好教学体系的动态管理。另一方面,要组建一支由专人教师、企业工程师、创新创业优秀代表等构成的“双师双能型”多元化教师队伍,积极参与创新创业教育实践与创新,全面提升教学质量。

2.构建制度保障体系。由创新创业学院负责,联合教务处、学生处和招生就业办等部门制定创新创业教育学分认定制度、竞赛管理制度、师生奖励实施办法等方面的规章制度,全面提升创新创业教育的制度化、规范化水平。

3.构建条件保障体系。首先,通过“1+N”的方式,广泛争取教改经费。教学的有序开展、教学环境的改造升级等都离不开经费的支持。所以高校在努力争取政府拨款的同时应该通过申报项目、技术转让、产教融合等方式拓宽资金来源,突破因资金短缺对教学改革产生的掣肘;其次,以突出特色、避免雷同、开放互补为原则,加快创新实训室、协同创新平台、创客空间、大学生创业园等实践空间的建设,为教学活动提供良好的场地支持。

4.构建文化保障体系。通过宣传“双创政策”、开设“双创讲座”、树立“双创典型”和组织“双创活动”等方式,营造鼓励创新、崇尚创业、褒奖成功、宽容失败的校园文化,促使更多大学生能够积极地投身到“双创”的学习和实践中。

参考文献

[1]陈馥强,邓洁.新常态下高校创新创业教育发展现状分析及应对[J].2018,9(6):21-22.

[2]姚玲,刘双.新常态下现代高职商科人才培养模式研究[J].农村经济与科技,2019,30(18):282-283.

[3]刘丁慧.浅析经济新常态下大学生就业思想政治教育[J].湖北函授大学学报,2016,29(16):61-62.

[4]吴军.新常态下高校创新创业教育的提升策略[J].远程学院学报,2018,36(5):76-79.

[5]舒喆醒,王俊玲,王悦,李思泓.普通高校创新创业教育课程体系的构建[J].创新与创业教育,2019,10(01):35-39.

[6]刘智运.创新人才的培养目标、培养模式和实施要点[J].中国大学教学,2011(01):12-15.

[7]王佳卉.新常态背景下大学生的创新创业教育[J].实验技术与管理,2016,33(08):217-219+224.

[8]刘丁慧.“互联网+”视域下高校创新创业人才培养的CIV模型构建[J].广东教育:职教,2017,850(11):22-25.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30963.html