SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:城镇化建设发展进程中,城市农民工子女作为城市基础教育的教育对象组成部分,普适计算环境下的泛在学习(u-learning)给城市农民工子女的学习提供了便捷的学习条件。本文通过对牡丹江市DH小学的个案分析,管窥如何有效利用泛在学习环境,做好城市农民工子女积极心理培育,以解决农民工子女较为普遍的心理健康状况不良问题,以此来践行国家“办好人民满意的教育”的号召。

关键词:泛在学习;农民工子女;积极心理

本文引用格式:王华,等.泛在学习视域下城市农民工子女积极心理培育研究——以牡丹江市DH小学为例[J].教育现代化,2019,6(88):280-282.

一 背景

泛在(ubiquitous)技术泛化,万物互联,致使教育环境和教育服务形式聚变,促使信息化学习(e-Learning)转变成泛在学习(u-Learning)。泛在学习不仅悄然兴起而且被人们欣然接纳,形成了一种任何人在任何地方、任何时刻获取所需任何信息的新兴学习方式,即提供学生一种可以在任何地方、随时使用手边可以取得的科技工具进行学习的3A(Anyone、Anywhere、Anytime)学习[1]。农民工参与城市化发展进程,其子女随迁,城市基础教育中汇入一股新的学生群体即城市农民工子女,学界界定为:户籍身份还是农民,有承包土地,但主要从事非农产业、以工资为主要收入来源的进城务工人员的子女,他们一般为6-18周岁的适龄上学儿童少年。[2]

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》工作方针之一就是促进公平,核心理念是“办好每一所学校,教好每一个学生”。“优质教育资源匮乏与人民日益增长的对优质教育资源需求之间的矛盾”是现阶段我国教育事业正在解决的问题,城市化发展进程加快了进城务工人员的流动,城市农民工子女的流入进一步加剧了城市教育资源与教育需求之间的矛盾。国家在促进教育公平发展上下大力气加以解决,先后经历了从“两为主”到“两纳入”,再到“两统一”的教育政策演进[3],基本保障了城市农民工子女就学机会问题。在教育起点公平基础上实现教育过程的公平不仅需要教育政策保障,更需要教育资源的合理配置和充分利用。以通信和网络为技术支持的泛在学习能使身处于其中的人随时、随地、随意进行学习,“人-机”互动与“人-机-人”的互动,变虚拟为虚拟与现实并存的泛在学习方式,对于人的心理调适无疑是个便于使用又易于接受的方式。如何利用泛在学习培育城市农民工子女积极心理品质,以提升他们的心理健康水平,从而身心健康发展,牡丹江市DH小学的有益尝试可资借鉴。

二 城市农民工子女心理健康状况

2016年8月,《国务院关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》即“两统一”政策的出台,保证了在城市生活的不同群体共享在城市接受义务教育机会。随迁城市农民工子女比例急剧上升,他们的健康成长也备受农民工家庭和国家的关注,而近15年的相关研究表明,农民工子女无论是留守儿童还是随迁子女在心理健康总体水平上低于城市儿童的发展水平。具体到城市农民工子女(指随迁子女)集中表现在:社会认知、情绪情感、社会适应三大方面均需要给与关注和干预,以帮助他们实现身心健康发展。

DH小学作为牡丹江市城郊公办小学,生源主要是周边进城务工人员的子女(城市农民工因为经济条件限制一般会聚居在城郊生活成本相对较低的地方),现有在校生1586人中89%是农民工子女,因为国家政策扶持和社会力量捐赠,学校的办学条件在不断改善,学校由原来的保证农民工子女“有学上”到现在的“上好学”,在改善办学的物质设施上提升办学条件同时,加强软件建设。学校用感情留人、事业留人,加强师资队伍建设。然而学生的生源素质始终是难解之痛,学校深入研究发现学生主体——农民工子女身上存在着必须关注的健康问题,如果不加以关注和指导,单凭校方和老师一厢情愿的抓学习质量,没有学生的积极心理参与,抓认知水平的提高是困难重重的。

学校通过观察、借助本项目研究组的实地考察和调查研究,得出与学界研究较为一致的结论。学校不仅了解到、认识到作为学生主体的农民工子女中存在着诸如:城市生活适应、学习适应、自卑怯懦等共性问题,更深层次地认识到作为城市农民工子女心理存在的深层次的困扰,比如在社会认知方面:较为普遍的歧视知觉、不同程度的受到歧视深深地刺痛着一颗颗幼小的心灵,远离农村熟悉的环境来到陌生的城市,梳理的人际关系加上频繁的更换环境(搬家),孩子主观上产生较强的相对剥夺感和身份认同危机;[4]再如在情绪情感方面:强烈的孤独感、学业无能低人一等的自卑感、普遍偏低的自我效能感;还有在社会适应性方面:明显的社会环境适应不良、学校环境适应困难、人际关系紧张、人际交往中过于敏感、学习适应性较低、网络成瘾和吸烟等问题行为比例较大[5]。

尽管学生这些外显表现是多方面原因导致的,但是城市农民工子女总体上较低的心理发展水平和较为普遍的认识、情感和适应方面的不良心理状态,直接影响他们健全人格的形成、良好认知的发展和社会适应性的提高。积极心理学家芭芭拉•弗雷德里克森(BarbaraL.Fredrickson)教授的研究表明:积极的情绪有益于认知活动的发生,有助于消除消极情绪。学校作为育人的地方,小学阶段是孩子心理过程和个性心理发展的重要阶段,也是心理干预容易奏效、教育影响能够发挥主导作用的阶段。DH小学借助于积极心理学家B·L.·Fredrick(1998)提出的拓延——构建(broaden-and-build)理论[6],致力于通过对农民工子女积极心理品质如:高兴、兴趣、满足、自豪和爱的培养,增强农民工子女的体力、智力、社会协调性,构建和增强农民工子女的个人资源,摆脱孤独、无聊和自卑等不良情绪影响。

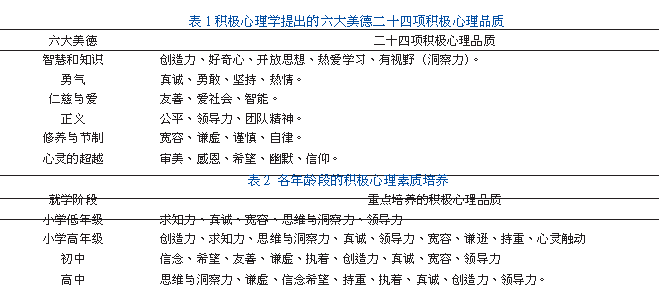

积极心理学研究并提出了六大美德二十四项积极心理品质(见表1),并主张对6-18周岁青少年分阶段重点培养,每个阶段重点培养的积极心理品质(见表2)。

良好的心理品质是人健康状态的一项重要指标,也是青少年健康成长的重要标志。DH小学几经研究决定从促进学生积极心理形成入手,通过泛在学习教育环境创设、泛在教育服务供给,培养农民工子女积极心理品质,促进农民工子女心理健康发展,进而提升育人水平、提高教育质量。

三 DH小学的做法

(一)以“三全育人”观念为统领,全面调整校园育人环境

“三全育人”,即全方位育人、全员育人、全过程育人。全方位育人指学校各个楼宇之间、楼内各个楼层之间、楼层各个教室之间、教室各个角落之间整体设计布置,以人文关怀为指导思想,以传统文化渗透为核心内容,以服务于学生自主活动空间创设为原则,以促进学生自主发展为目标。全员育人以学生为本,各个岗位上的工作人员均以服务学生素质发展为宗旨规范自己的言行,做好服务。全过程育人是指学生在校的每时每刻、每天每月、每学期每学年全程陪伴、指导和全面跟踪服务。

首先在校园内创造泛在学习的物质文化环境。DH小学校门两侧是醒目的“三个面向”教育指导思想和国家的教育方针,校园广场震校石上是DH小学校训,教学楼大厅两侧是校史和校规。从一层楼至四层楼走廊结合年级学生特点设计主题文化墙,楼梯除了导行地标以外印有国学经典词句,在学生开展课外活动的楼层区域设有图书馆、读书室、电教馆、科学小制作室、乐器室、茶艺室、仿真模拟星空室、心灵氧吧等。

其次在过程管理上配齐设备和人员,实现全员全过程管理无缝对接。比如图书馆与市图书馆联网共享电子图书资源库,科学小制作室可以借助于局域网与电教馆的老师互动交流,学生可以手持“校园一卡通”打卡进棋牌室、茶艺室、乐器室、实验室、读书室、餐厅等自主活动,智能教室通过人脸识别即可入室学习,学校通过程控室监控各室馆学生的动态,派专人负责以保证学生和设施的使用指导和安全,为城市农民工子女提供泛在学习的物质环境。

(二)以“积极心理”品质培养为目标,精心营造人文环境,全面提升教育服务质量

泛在学习不仅强调教育环境,还注重教育服务,除了智能型和远程型教育服务外,教育资源供给服务和教育综合网站的配备也是必要条件,微处理计算和云技术等隐匿性技术环境支持,但是提供的教育服务依然突显情境、探究和活动化,重视多元、开放和生成性,满足差异化的需求。泛在学习与传统学习方式不可分割,泛在学习虽借助于强大的网络信息技术,但是仍然需要以“人—机—人”组成的人际信息网络进行的合作来调节学生的认知过程,在建构中实现学生认知的发展。DH小学考虑到小学阶段学生分辨是非能力、自我控制能力有限,结合自身现有的办学条件,将重心放在人际沟通资源配置和环境创设上。设置DH小学公众号作为公共公开资源,随时更新校园动态,开辟校园广角和校园服务窗,设立校长专栏,供家长和社会各界人士监督、沟通和交流;学校建立教职员工群、年级组教师建教师群、班级建立师生微信群、开设教心育才网站等,方便师师、师生、生生间便捷交流。学生和家长可以随时反馈信息、提出要求、意见和建议,上传班级的学习心得、学生的进步表现,学校和教师及时筛选和展示学生学习和生活中的精彩瞬间,以美拍、微视频、微电影等方式,滚动屏幕:每日更新图文信息,电子大屏幕每周播放校园的新鲜事:生日会、作品展、微视频、直播课堂等,孩子们的参与行为得到鼓励、积极表现得到认可、细微的进步都能得到展示。在这种良性反馈中孩子们感知自己的存在、感受到自己的成长,相对剥夺感日渐减弱,主人翁责任感在加强!

(三)以爱心活动凝聚人心、以关心呵护温暖心灵,精心呵护孩子们健康成长

DH小学针对农民工子女中较多的人际交往、情绪控制、信任感缺失等共性问题,开展团体心理辅导活动,针对个别学生内心需求给予心理疏导;聘请专家为家长做关于父母教养方式等方面的专题讲座,服务家长教育观念更新和教养方式的改善;利用季节条件植树种草、种花、种菜、种果,师生一起绿化美化校园,划分责任分担区,跟踪培育花草和果蔬,以班级为单位进行评比,培养学生劳动意识、合作能力和吃苦精神,也发挥农民工子女的长处,培养自豪感;针对农民工生活条件和无暇照顾孩子的现状,定期邀请家长参加学校每月定期进行的大型的师生生日会,每月选一个周三的下午进行,师生一起动手包饺子,孩子们感受浓浓的大家庭气氛、共享快乐幸福时光、密切了师生之间的感情,夏季还可以用上自己种植的蔬菜,品味自己的劳动果实、感受劳动的快乐和丰收的喜悦,培养孩子的幸福感;结合人才培养计划组织开展各种各样的文体活动和智力竞赛及游戏活动,给每个孩子以展示的机会,培养自我效能感,虽然还不能短时间化解农民工子女的身份认同危机,但是孩子们已经开始乐于在校园中生活,感受到校园学习和生活的快乐,渐渐自我认同。这些用心设计的课内外活动,着力加强人文关怀,让孩子在关爱中健康成长。

四 结语

DH小学借助于泛在学习随时、随地、随意为特征的多种学习模式,实现七个结合:即正式学习与非正式学习方式相结合,将公共需求与个人需求相结合,将规定的培养目标与学生自我发展目标有机结合,将公共、公开资源与生成性资源相结合,将控制性学习过程与自控性学习过程有机结合,将他评与自评结合,将他人调查与自主反馈相结合,在泛在学习三种模式间灵活转换,促成学生学习的最佳学习状态:即在校园生活中学习,在学习生活中成长,在成长历练中发展,在发展改变中完善,在完善提高中成熟。借助于泛在学习,创设人文与物质文化环境,提供人性化的教育服务,培养新一代城市农民工子女积极的心理品质,应对生活变迁而来的不适,形成良好的社会适应性,迎接瞬息万变的社会发展需要,为创造美好生活奠定良好的个性心理品质基础。

参考文献

[1]张雪,李子运.打开终身教育希望之门的学习方式——泛在学习[J].继续教育研究,2010,2:43-45.

[2][4][5] 熊猛,叶一舵.中国城市农民工子女心理健康研究述评[J].心理科学进展,2011,12:1798–1813

[3]邬志辉,李静美.农民工随迁子女在城市接受义务教育的现实困境与政策选择[J].教育研究,2016,9:19-31.

[6]克里斯托弗·彼得森著,侯玉波,王非等译.积极心理学[M].北京.机械工业出版社,2016:3,1.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30365.html