SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:面对社会经济转型发展,地方高校转型以培养创新应用型人才为目标,重点是培养学生的创新和实践能力。本文对创新应用型人才信息类专业的实践能力从培养体系、教学过程、实践指导、校企合作、教学与考核方法等方面进行了深入探讨,以培养专业素质过硬、工程实践能力和职业素质高的应用型人才。

关键字:创新应用型;实践能力;培养模式;校企合作

本文引用格式:杨卫明.创新应用型人才信息类专业实践能力培养模式研究[J].教育现代化,2019,6(88):21-24.

大数据、云计算、人工智能及物联网等技术日渐成为培育产业发展新生态的关键技术,并陆续在各个行业落地生根,推动着当前经济结构转型并进入快速发展时期。此轮经济转型快速发展,是由科技实力强劲的互联网企业引领的,高校相应技术研究、人才培养处于严重滞后。面对当前新经济、新业态、新产业的人才需求,各高校的人才培养结构和质量难以满足经济机构转型发展的要求。因此,国家相关部委于2015年提出了关于《引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》[1]。各省市结合当前经济发展态势和各地经济发展需要,批准建立一批地方本科院校、学院和专业向应用型转型,以培养适合地方经济社会发展的创新型应用性人才。创新应用型人才是以创新为核心,以适应地方经济发展的工程实践能力强的应用型人才。信息类创新应用型人才是各行业转型快速发展的重要推动者和引领者。高校具有创新意识的工程实践能力强的信息类人才培养是当前经济转型发展的重点,是高等教育改革研究的重点领域。

一信息类专业特点

创新应用型人才的培养要结合当前经济产业人才需要和专业自身特点。信息产业和信息类专业除具有共性特点外,还具有以下特点。

1.信息产业是一个以大数据、云计算、人工智能和物联网为关键技术的新生态产业,其应用人才的知识体系、能力结构需要及时更新,与时俱进。信息类专业是大数据智能化产业建设的重点转型专业,是承担培养工程开发技术、物联网技术、大数据开发技术、人工智能技术等创新应用型人才的专业。

2.信息产业是一个实践性和工程性很强的学科领域,人才培养必须与信息技术企业紧密结和,其实践能力的培养是一个重要的环节。大数据智能化相关专业课程大多是对实践性要求很强的课程。其专业实训学分占比一般不少于30%,课程的模块实训和课程设计、专业实训和专业竞赛均需较强的工程实践动手能力。

3.信息类应用型人才是面向现代企业的,能够适应企业高速发展需要的工程性、技术型和技能型人才。学生除了与时俱进的专业知识之外,还需要具有与本部门、企业相关部门沟通交流和团结协作的能力。

二 创新应用型人才信息类专业实践能力培养模式

创新应用型人才是思维创新、人格创新、知识创新和实践创新集成的人才,是具有创新意识和创新实践能力的工程型、技术型和技能型人才[2]。创新应用型人才的核心是创新意识和创新实践能力。其人才的培养就是通过教育思想、教育理念、教育思维的创新,推动应用研究和技术知识的创新,推动实践教学理念、内容、方法和过程的创新来实现的。

(一)依托校企合作平台,加强实践创新能力的培养

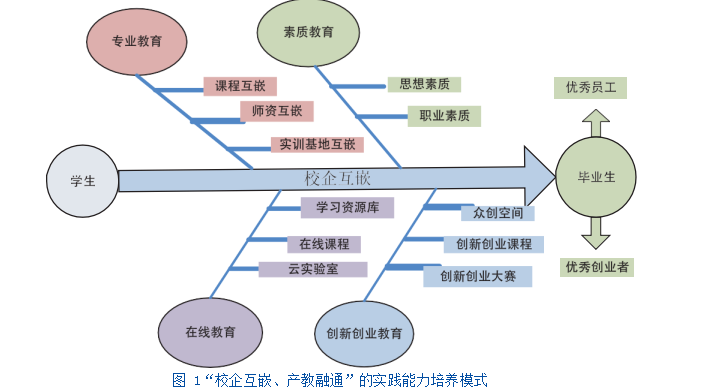

目前转型发展中的信息类专业的培养方案和教学体系与产业发展相对脱节,培养的人才不能适应地方经济发展需要,就业难,创业难。前期的应用型学院校企合作1.0版本只是表面的、合同上的、某一个环节的,并没有与企业产业链深入开展合作。当前校企合作逐步深入,打造升级校企合作2.0版本,特别是在师资互嵌、课程互嵌、实训基地互嵌、在线课程、云实验室解决方案、创新创业课程和职业教育方面开展深入合作。远期学校可与顶尖企业合作共建行业学院,打造校企合作3.0版本,共同培养行业各企业岗位需要的创新应用型人才。目前,依托校企合作平台,结合企业专家分析企业在对人才知识、能力和职业素养实际需求的基础上,结合行业的发展,在原有培养方案和教学体系的基础之上,突出信息产业和实践性的特点,创建一套校企互嵌、产教融合的人才培养模式,制定一套符合社会需要的信息类人才培养方案和课程体系。如图1所示。

(二)教学思维,落实教学方法与手段改革,增加教育过程的实践性

信息类专业理论知识的掌握要通过实践验证、理解和应用,其专业能力通过知识应用的实践动手能力来体现。专业知识在课程之间,每门课程章节之间是系统连贯的。前面某门课程或者某门课程的某个模块知识掌握不牢,实践动手能力差会影响到后面课程的学习,会影响到专业的工程实践能力。教师要改变教学思维、教学方法、教学手段和教学内容,增加教育过程的实践性,增加学生知识的实践性训练。专业知识课程平台搭建详讲,比如Java开发平台、C/C++开发平台、Android开发平台、大数据开发平台和人工智能开发平台等,每个学生检查过关,平台搭建不过关,知识的实践能力为零。框架知识和关键知识精讲,引导学生自主学习、创新学习,重点掌握。课程模块实训、综合实训一一检查,综合实训一定要做大作业,强调技术要求,有代表性的学生上台讲解分享,重点内容老师点评,增强学生学习的积极性和主动性。线上通过在线学习资源库、云实验室、慕课、精品课程网等网络教育手段,增加网络学习学分,发挥教师主导作用和学生主体作用。课程考核注重过程考核,注重模块考核、综合实训考核,增加主动创新学习考核。专业综合实训,项目竞赛指导,毕业设计项目指导可聘请行业具有项目开发经验的专家为主要指导老师,校内老师协助模式进行,以提高学生项目开发的综合实践能力。

(三)进行考试考核改革,构建新型教学质量评价体系

对老师的教学质量考核注重教学过程和教学效果的考核。教学过程主要体现在老师教学态度上、课堂上、知识掌握要求上和老师的教学时间和精力的付出上。教学效果以学生课程技术应用能力合格率和专业项目竞赛成绩来衡量,课程综合实训可采用课程群内老师共同交叉考核,促使教师不断提高教学水平,改变教学方法和教学手段,共同促进教学质量的提高。对学生的考核,在新型教学平台条件下,坚持强化知识的过程化考核、分阶段分模块考核和课程设计项目的综合项目。转变以前的抓两头(开学、期末)放中间(学习过程)教学方式,转变为过程化的知识模块化考核(上机实践完成)和设计项目的综合性考核(期末课程设计项目)。模块化考核知识可以融合专业竞赛(专业竞赛试题)、课程设计项目与专业竞赛项目、创业项目融合,增加专业竞赛知识体系中的相应教师教学考核。实行过程化考核、模块化考核、项目综合考核。项目综合考核强调技术知识应用和功能模块实训,将项目研发分阶段、分模块、集中进行,达到“融合知识、检验水平、以考促学、以考促教”的目的。改革毕业设计内容、增加毕业设计环节个人或小组的专业作品展。

(四)构建“面向工程、项目驱动、能力培养、全面发展”创新应用型人才培养体系

创新应用型人才培养方案和课程体系制订要体现“面向工程、项目驱动、能力培养、全面发展”理念,通过专业教学、创新教育、实践训练、素质提升等环节,培养思维、知识、技能、实践协调统一的高素质人才,从而确立“素质教育、终身教育、创新教育”的观念,形成科学、系统、高效的高素质创新个性化人才培养体系和课程体系[3]。培养体系和课程体系要做到教与学紧密结合,理论与实践紧密结合,学校与企业紧密结合,全面素质教育,以使培养的毕业生在知识、能力和素质方面跟企业无缝对接,符合企业需要的专业知识过硬、工程实践能力强和综合素质高的优秀人才。

教与学紧密结合,通过师资培训、改革课程内容、改革教学方法和考核方法,以培养自主学习能力强、理论知识应用能力强的毕业生。理论与实践紧密结合,通过学做五个结合、四个阶梯、三段融通和三段融合以培养实践动手能力强、理论知识掌握牢的毕业生。实践性教学五个结合是指“学用结合”—学习和应用相结合,“学做结合”—学习和做事相结合,“学改结合”—学习和改革相结合,“学设结合”—学习和设计相结合,“学创结合”—学习和创新相结合[4]。四个阶梯是指一年级的科学基础和专业基础学习、二年级的专业主干学习、三年级的专业方向课程学习和四年级的工程实训学习的递增学习计划。三段融通是指通识基础、专业基础、专业与拓展的融通。三个融合是指理论体系和实践体系、课堂知识与竞赛知识、课程设计与创业项目的融合。学校与企业的紧密结合,通过指师资互嵌入、课程互陷、实训基地互嵌和实训方法互嵌以培养工程应用能力强、就业适应能力强的毕业生。全面素质教育是通过思想素质教育、职业素质教育以培养团队合作能力强、综合素质高的毕业生。如图2所示。

(五)构建五位一体的创新人才实践能力培养模式,全面提升学生的工程实践能力

按照信息类创新人才的“专业素质过硬、工程实践能力强、职业素质高”的培养要求,创建五位一体的专业技能提升指导模式。一是专业教师指导模式,专业教师注重课程的过程教学指导、强调知识的实践应用,进行课程设计综合项目的集中指导,也可以聘请企业专家进行课程综合项目指导,使毕业生专业知识扎实,知识应用能力强。二是专业班主任导师,每届学生配备1个专业本科导师,每届3年(因为学生专业课程学习3年),主要进行专业思想教育、培养方案讲解、课程学习方法指导和专业方向学习指导,这样学生在校学校方向明确,专业素质高。三是高带低模式,主要是高年级优秀本科生课程导师和研究生项目导师制,这样学生实践动手能力强,专业知识掌握牢。四是师徒模式,指研究生导师或则具有开发项目的教师,通过课题学生参与的模式和创新创业指导模式,使学生学科知识强,创新能力强。五是专业竞赛指导模式,通过组建优秀的专业竞赛教师对学生的竞赛项目和创新创业项目指导,这样使学生的工程实践能力强,专业技能高[5]。通过五位一体的指导模式,使培养的学生跟企业在专业知识、专业能力和职业素质进行完美无缝衔接,全面提高学生的就业能力。如图3所示。

(六)树立跨界意识,构建融合的课程实训体系

创新应用型人才最终体现在工程实践能力上。工程实践能力需要系统科学的知识体系,需要树立跨界意识,构建融合的实训知识训练。科学的知识体系要有工程项目的整体知识架构,实训训练要突出知识前后贯通的综合应用。课程实训和工程项目实训注意《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等基础课程与工程应用结合,将其知识点与课程模块训练融合,与课程设计项目融合,激发学生的学习主动性和创新性,提高工程技术应用能力。课程综合实训和专业竞赛项目要树立跨界意识,注意信息技术与地方各行业企业,各企业的每个领域每个环节融合,强化信息技术作为一种催化剂为企业服务,加快企业的发展,达到创新创业的目的。

三 结束语

新型应用型创新人才实践能力培养模式的实践,必将进一步改革、完善信息类专业人才培养体系,提升培养更多更好的创新和实践能力强的人才。同时还会进一步提高大学生创新创业平台的建设水平,扩大创业规模,提升就业质量,从而提升学生的整体素质,培养更多更优秀的专业知识过硬、工程实践能力强、职业素质高的创新应用型人才,提升学生的就业质量。

参考文献

[1]陈小虎,杨祥.新型应用型本科院校发展的14个基本问题[J].中国大学教学,2013(01):17-22.

[2]郑春元.近十年民办本科应用型人才培养研究综述[J].广东培正学院学报,2014(02):94-100.

[3]刘有耀,蒋林,杜慧敏等.工程应用型创新人才培养模式研究与实践[J].高等工程教育研究,2015(05):76-81.

[4]戴雪文.地方院校转型与创新型人才培养机制思考[J].沈阳农业大学学报:《社会科学版》,2017(05):549-555.

[5]苏杨茜.以竞赛为驱动的应用型本科高校计算机人才培养模式探究[J].软件,2016(08):125-128.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30182.html