SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:××市第四中学的发展历程是城镇化进程中乡村学校嬗变与衰退缩影。城镇化进程中生源不足是乡村学校衰退之痛,师资青黄不接是乡村学校衰退之伤,乡村文化消解是乡村学校衰退之殇。乡村学校要在城镇化进程中实现嬗变需重构乡村教育理念、把握发展新契机、重建乡村文化。

关键词:城镇化;乡村文化;乡村学校;乡村教育

本文引用格式:李崇爱.城镇化进程中乡村学校的衰落与嬗变——以××市第四中学为例[J].教育现代化,2019,6(89):263-264+273.

城镇化发展方式促进了我国经济社会快速发展的同时,教育呈现乡村学校因抽空而撤点并校与城市学校学位紧缺而大班额倍增的态势。2018年国家化解大班额政策的强力推进使得城市大班额问题逐步得以改善,但乡村学校撤点并校带来的城市学校生源垄断以及乡村学校办学日渐艰难、乡村孩子逃离乡村进城入学使得乡村文化日渐式微等现象也愈显突出。乡村教育是否在城镇化进程中就必须离开原来的沃土向城镇集聚?在城镇化进程中乡村学校如何保持自我个性中发展?等等这些问题的探索已经迫在眉睫,本文试图以××市第四中学的发展进行剖析。

一 城镇化进程中乡村学校衰落缩影——××市第四中学的发展历程

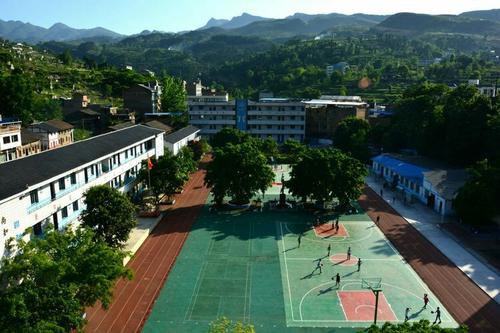

××市第四中学原位于××省××市××镇,建校于1955年,是××市创办最早的普通高中之一,1981年被确立为××市首批重点高中,2005年被确立为××市示范性普通高中。悠久办学历史积淀的深厚历史文化底蕴,农家子弟鱼跃龙门的强烈愿望以及学校地处乡村远离城市喧嚣,××市第四中学办学质量一度与地处县城的××市第一中学不相上下,尤其是20世纪九十年代末因培养了一批青年才俊而名声鹊起。进入21世纪后随着我国城镇化进程的加快,国家农名工子女随父母就读政策的落地,××市第四中学发展开始呈现颓势,县城中的××市第一中学、××市××学校高考升学率逐年攀升与生源爆满,××市第四中学几任领导也曾带领全校教职工发愤图强试图绝地求生,终究没有逃脱了面对招生压力逐年降低中考录取分数线、生源质量下降与高考升学率下滑恶性循环的困境,不得已2015年在当地主管部门支持下与县城一所民办高中学校合作办学成为××市××××学校,并无奈它也搬离开了多年的故土。到了县城后××市××××学校,一方面,有了较好生源和经济实力也吸引众多优秀师资,尤其充分发挥该校艺术师资力量雄厚的优势,在艺术教育和艺考上逐渐办学了特色,其办学水平与声誉日渐提升。但另一方面,客观的说××市××××学校已不再是××市第四中学,××市第四中学原特有乡村文化在其搬离原址后也逐渐被抽离了。

二 城镇进程中乡村学校的嬗变与衰退路径

“乡村学校目前面临的一个主要问题是家长和学生日益提高的教育需求与当前农村学校教师素质亟待提高之间的矛盾。随着物质的相对丰富,学生家长也在选择学校。虽然在本村就近入学是既省钱又省力的一种就学方式,但我们在调查中发现,因对本村学校配置或教师素质不满意等而转到县城学校或其他学校借读的现象也不是个别的。”[1]××市第四中学的变迁尽管是城镇化进程中的顺势发展,但却折射出城镇化进程中乡村学校衰退的一般路径。

(一)生源不足:城镇化进程中乡村学校衰退之痛

××市第四中学自建校至20世纪90年代,曾以严谨的校风和优质的教学质量受到各界的一致好评,尽管学校地处乡镇却吸引了众多学子前来就读,生源质量一直位居××地区前列。其原因是××市第四中学教学质量好升学率高,当时××市城镇化水平不高,县域内城乡学校教育资源配置相对均衡,差距并不十分明显。

随着城镇化的推进,农村进城务工人呈现了人员骤增、就业方式多样化、就业城市多极化特点,伴随着新生代农民工群体出现,2010年1月31日,国务院发布的2010年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中,明确要求采取有针对性的措施着力解决新生代农民工问题,让新生代农民工市民化。城镇化的推进与农村人力资源的抽空几乎齐头并进,城市学校优质教育资源的聚集与乡村学校日渐衰退同步而行。如同××市第四中学一样,生源严重不足也就成了中国城镇化大潮中乡村学校普遍之痛。“事实上,有空巢村庄才出现了空壳学校,中国农村教育从分散办学走向集中办学是人口从分散走向集中造成的。”[2](二)师资青黄不接:城镇化进程中乡村学校衰退之伤××市第四中学在未并校之前辉煌期曾有24个教学班,教职工115人,全部教师都具有本科以上学历。

有省特级教师1人中、高级职称教师27人、省骨干教师4人,市级骨干教师13人,师资力量雄厚。21世纪90年代中期后,由于地处乡镇缺少区域优势而无法吸引优秀大学毕业生。周边重点学校名牌效应、私立学校优厚待遇的吸附作用加快了××市第四中学师资的流失,逐渐由短缺、老化发展至青黄不接,师资整体水平下滑直接导致了其办学水平的下降,学校点上声誉一落千丈。一位有教育情怀、有爱心与细心的教师可以给予置身荒漠文化之中的乡村学子提供一片精神的绿洲,一支稳定、高水平的师资队伍才能为乡村学校的发展提供坚实基础。城镇化是我国经济社会发展的战略也是不可阻挡历史发展趋势,但我们要实现的应是广大国民的城镇化而不是人才的城镇化,更不应该是以乡村学校衰退为代价的教育领域人才的城镇化。

(三)乡村文化消解:城镇化进程中乡村学校衰退之殇

老人与年长者在田间劳动之余给孩子们讲述着三国、水浒、西游记的故事,逢年过节时孩子大人们一起耍龙灯舞狮子,这是昔时的简单却又有着天人合一的乡村生活,也孕育出了自然、淳朴的乡村文化品格。早年××市第四中学就读的就是这样一群身心沉浸其中的乡村少年。这些孩子尽管生活条件艰苦但依然憧憬着美好未来,尽管学习环境简陋却对知识心存敬畏、对老师心诚敬重。随着城镇化的快速推进,“当追求富裕成为乡村压倒一切的生活目标,经济成为相处生活中的强势话语,乡村社会由玛格丽特·米德所言的以年长者为主导的前喻文化迅速向以年轻人为主导的后喻文化过渡……乡村本土文化秩序处于迅速瓦解之中”[3]尽管搬迁到县城之后的××市第四中学的孩子们在一定程度享受现代教学设施,但乡村自身文化生态的破坏直接导致了乡村少年对他们生存其中的土地不再有温馨感与自

信感,甚至变得看不起乡土瞧不上父辈的田园劳动,生活学习在城镇却不是文化意义上的城市少年让他们因文化精神上无根而迷茫与焦虑。

三城镇化进程中对乡村学校发展的思考

城镇化不仅是构筑农村工业化的基石,亦是破除城乡二元结构的根本途径。但城镇化并不意味着乡村与乡村学校的消失,更不是乡村文化的消亡。乡村学校如何在历史诗意和现实困境中重新找准发展目标、如何在强势的城市文化与脆弱的乡土文化之间找寻到嬗变路径确实是一个亟待解决的问题。

(一)城镇化进程中乡村教育理念的重构

城乡二元制的社会经济结构一定程度上造成了二元教育结构,无论在教育的观念层面或者实践层面,农[4]村教育已成为一种区别与城市教育的教育。,乡村生活积淀了仁义礼智信、温良恭俭让的乡村文化,形成学而优则仕的乡村教育理念,其培养目标窄化成了为城市发展输送人才。显然这些教育理念不符合城镇化进程乡村教育的发展趋势。乡村教育离不开教育也离不开乡村,有以乡村教育的发展才有乡村的振兴。在教育的目标上的确定上既要摒弃单纯为城市输送人才的离农思想,又要改变纯粹为农村生产劳动提供简单劳动力的短视。具体上来讲,乡村教育既要为乡村孩子进一步升学成为社会高精尖人才服务,也要为当地“三农”尤其是未来现代农业化生产服务。任何非此即彼、此长彼消的理念与做法都是对乡村教育的伤害。

(二)城镇化进程中乡村学校发展机遇的找寻

城乡一体化发展使得传统的乡村社会结构逐步“解体”,乡村学校发展面临着重大挑战的同时也带来了嬗变的契机。首先,农业发展靠科技、科技进步靠人才、人才培养靠教育城镇化发展,这是我国三农发展的基本规律。城镇化发展农业生产方式的变革使得传统农民已不再适应,越来越需要有知识、懂技术和社会管理的一代新型农民。从这个意义上说,城镇化倒逼了地方教育结构性调整,地方教育结构性调整为乡村学校提供了嬗变的契机。其次,城镇化发展使得昔日一村一所学校已经成为历史,地方学校布点的调整既是社会发展的需要也成了现实可能。乡村学校在地方学校布点的撤、合中可以抓住机遇实现办学条件上的提升,以及优势凝聚以打造特色学校。

(三)城镇化进程中乡村学校对乡村文化的传承

从文化学的视野看人是文化的动物。教育从其本质上说是一种促进人“文化化”的活动。乡村是中国社会最悠久、最尊贵的底色,孕育和根植于乡村的自然淳朴的乡村文化是中国文化的源头,是现代文化不可或缺的重要组成部分。“以强势价值渲染的城市主流文化无法全面满足乡村孩子成长的需要,乡村教育在面对城市文化的压倒之势时显示出无力回应之态,其教育作用也在无形间被弱化,乃至抹杀。”[5]从这个意义上讲,乡村文化乡村学校在城镇化进程中实现涅槃重生的强大基因,乡村学校是城镇化进程中乡土文化的最后传承者。这就要求乡村学校要自我调整在现代教育中的位序,以在场的姿态进入现代教育中的场域中并面对强势的城市文化的袭扰。乡村学校可以乘城镇化的东风,改善办学条件提高教育的整体质量,同时努力挖掘乡土文化资源的教育价值,积极开发乡土教材,让乡村学校成为乡土文化守护者、传承者。

××市第四中学在城镇化进程中的衰退与嬗变并非个例。城镇一体化中的现代化乡村不应该仅仅是现代产业的承载之地,还应该成为宜居之地,这需要乡村文化的滋润,需要乡村学校为其培养新型农民。回归和重塑乡村教育理念,抓住城镇化新机遇,也是乡村学校实现嬗变新生的契机。

参考文献

[1]段俊霞.文化变迁与乡村教育发展:机遇与挑战——以河南省偃师市(县、市)为例[J].教育探索,2011(06):3-4.

[2]鲁子箫.新型城镇化进程中乡村教育的困境与出路[J].现代教育科学,2015(04):69-71+114.

[3]刘铁芳.乡土的逃离与回归[M].福州:福建教育出版社,2008:36-37

[4]张乐天.重新解读农村教育[J].教育发展研究,2003(11):19-22.

[5]闫守轩.乡村教育“悬浮态势”的困境与出路[J].教育科学,2013,29(02):34-38.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30158.html