SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在教育部推进“新工科”研究与实践的背景下,本文以高等院校研究生《阵列信号处理》课程为例,分析现阶段该课程在教学过程中存在的不足,通过整合理论教学内容、构建研究性与创新性的教学模式、改革课程考核内容与考核方式等具体措施,探索以“新工科”人才培养为导向的课程教学改革方法,以满足“新工科”专业的课程建设。改革后的课程有效提高了学生的学习积极性,能够提升学生的创新能力和工程实践能力,为电子信息类等其他工科专业的教育教学改革提供了借鉴。

关键词:阵列信号处理;教学改革;创新能力;新工科

本文引用格式:时晨光,等.“新工科”背景下高等院校研究生《阵列信号处理》课程教学改革探索[J].教育现代化,2019,6(79):71-72,81.

一 引言

“新工科”概念的提出对工程科技人才提出了更高的要求,迫切需要加快工程教育改革创新[1]。因此,在“新工科”建设背景下,我国高等院校工科专业的教育教学面临着一场深刻的变革,既要培养一批工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型人才,又要对现有工科课程的教学大纲、教学内容、教学模式以及考核方式进行创新改革。

在通信与信息系统、信号与信息处理、微波和电磁场及水声等专业中,《阵列信号处理》是一门重要的研究生专业课程。阵列信号处理是信号处理领域的一个重要分支,用传感器阵列来接收空间信号,与传统的单个定向传感器相比,具有灵活的波束控制、高的信号增益、极强的干扰抑制能力和高的空间分辨力等优点,并已应用于雷达、声呐、通信、导航、地震勘探、射电天文与医学诊断等多种国民经济和军事领域。该课程内容繁多,涉及信号与信息系统、数字信号处理、随机信号处理、通信信号处理、矩阵论等多课程交叉融合知识,具有很强的应用性和实践性。

然而,由于该课程理论性较强,知识点较为抽象,对数学能力要求很高,分析中需要大量的公式推导,从而对课程的教学造成了一定的困难,当前的教学过程中还存在一些亟待解决的问题。首先,在课堂教学内容方面,侧重于基本概念的介绍和理论公式的推导,内容枯燥难懂,没有深刻剖析知识点所隐含的物理意义与实践应用价值,学生学习积极性不高。其次,在教学模式方面,往往以教师课堂授课为主,这种单向性的知识传输形式不能充分激发学生的学习兴趣,造成学生创新能力不高,分析、解决问题的能力不足[2]。再次,该课程的考核采取课堂出勤与期末考试成绩相结合的形式,考核方式单一,缺乏对学生学习能力、实践应用能力和创新能力的综合评价。

综上所述,目前存在于研究生《阵列信号处理》课程中的问题不利于提高学生的学习能力、工程实践应用能力以及创新能力。笔者结合近两年的实际工作经验,整合理论教学内容,构建新的教学模式,改革课程考核方式,达到了良好的教学效果。

二解析课程框架,整合理论教学内容

当今的信号处理技术日新月异,知识迭代更新的速度越来越快。原有的研究生《阵列信号处理》课程主要讲解阵列信号处理基础知识、波束形成算法、到达角估计、二维到达角估计、阵列多参数估计以及声矢量传感器阵列的到达角估计等章节,课程内容具有一定的时效性,难以囊括当前的学术研究前沿[3]。因此,可通过学习国内外阵列信号处理方面的最新研究,紧跟国内外研究趋势,并结合阵列信号处理技术的最新发展与应用,在教学过程中引入相关前沿研究内容,不断迭代更新,与时俱进。例如,在讲解波束形成算法时,除介绍波束形成定义、常用的波束形成算法以外,可引入雷达通信一体化平台下的波束形成技术,并比较雷达通信一体化对波束形成算法带来的影响。在讲述到达角估计时,可引入频控阵的概念和基本原理,梳理近年来频控阵技术及其应用的最新研究,在此基础上,将其与传统的传感器阵列进行对比,开拓学生的学术视野。

三 结合MATLAB仿真软件辅助教学

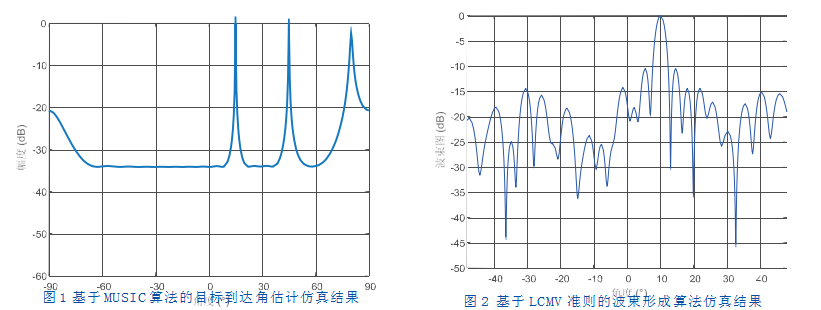

MATLAB是Mathworks公司于1984年推出的一套高性能的数值计算软件,它集数值分析、矩阵运算、信号处理和图形显示于一体,可方便地应用于数学计算、算法开发、数据分析和可视化、科学绘图等方面,在信号分析处理、通信工程、机械工程、语音处理、图像处理等领域有着广泛的应用。在《阵列信号处理》课程教学中,教师可以利用MATLAB软件对理论算法进行仿真。通过仿真与数值分析较好地辅助课堂教学,这样不仅可以加深学生对理论内容的认识和理解,而且增强了课程的实践性,对提升学生的动手能力和创新能力也能起到积极的作用。图1是基于MuSIC算法的目标到达角估计仿真结果,图2是基于LCMV准则的波束形成算法仿真结果。

四 构建研究性与创新性的教学模式

在“新工科”建设背景下,应有针对性的设计具有开放性与创新性的课题,系统性地锻炼学生的科研探索精神和创新能力。在课堂教学过程中,教师可结合某知识点发散地给定若干探索性研究方向,学生自拟课题名称,分小组查阅相关文献资料,建立具体数学模型,编写程序代码并通过MATLAB仿真软件进行实验验证与分析,最后分小组进行汇报,并由教师点评、验收。通过这种模式,能让学生主动地参与到教学活动中去,贯彻“以学生为中心”的教学理念,启发学生的思维,促进“新工科”创新型人才培养[4]。

五 结合教师科研项目,引导、培养学生创新思维模式

教师是课堂教学活动的具体实施者,教师自身的综合素质和能力将直接影响学生的培养质量与人才素质。传统的教师一般具有好的教学能力,能够将所承担的课程内容讲解清楚,使学生能够较好地理解所学知识。然而,在“新工科”背景下,教师仅仅具有这种能力是远远不够的。目前高校教师大都会从事一定的科学研究工作,教学与科研是相辅相成的,同时,科研要为教学服务。在教学过程中,教师可以与学生分享自身在科研和工程实践过程中的心得体会,逐步引导学生进行自由探索和学术创新,从而进一步开拓学生思维、提升学生的创造力。

六 改革课程考核内容与考核方式

传统的《阵列信号处理》课程考核内容偏重于对基本概念与公式的识记,考试试卷中的客观试题比例偏大,占试卷总分的80%以上,而发散性的主观试题比例偏少,难以综合评价学生的分析能力和创新能力[5]。另外,学生的课程考核由平时成绩(课堂出勤)和期末考试成绩两部分组成,分别占比30%和70%,考核形式过于单一。

新的课程考核内容将降低试卷中客观试题的比例,加大综合性的、开放性的主观试题比例,两者占比分别由原来的80%和20%调整为60%和40%,鼓励学生独立思考,并发表独到的见解。同时,将课程考核贯穿于整个教学过程中,如采用专题讲座、小组课题探索、研究报告、小论文等形式,促使学生成为课堂教学活动的主体,逐步培养学生团队协作攻关、分析解决问题的能力,激发学生的探索精神和求知精神。

七 结束语

本文根据“新工科”人才培养的要求,对高等院校研究生阵列信号处理课程的教学内容、教学模式、考核内容及考核方式等进行了综合研究,提出了教学改革的思路和具体措施,构建了以培养研究生创新能力为目标的教学模式。此次研究生阵列信号处理课程教学改革符合“新工科”的建设要求,提升了学生的创新能力和工程实践能力,有效提高了学生的学习积极性。同时,也为电子信息类等其他工科专业的教育教学改革提供了应用范例。

参考文献

[1]刘瑶,吴涛,孟祥丽,等.“新工科”背景下基于创新创业能力培养的教学改革探索——以《通信原理》课程为例[J].教育现代化,2018,30:67-69,75.

[2]胡兵.新工科背景下地方应用型本科电气控制与PLC课程教学改革与探索[J].教育现代化,2018,6:70-72,81.

[3]徐伟.新工科建设背景下的计算机类专业改革浅谈[J].软件,2018,39(8):228-231.

[4]吕学鹏,张保森,巴志新,等.新工科背景下《工程材料》的混合式教学模式研究与实践[J].广州化工,2018,46(17):126-127,152.

[5]张成云,刘佐濂.新工科背景下《光电子技术》课程教学探索与实践[J].教育现代化,2018,19:111-113.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29248.html