SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文阐述新工科背景下应用型人才的素质构成,要求毕业生应具有4个模块的知识,即通用知识、专业知识、实践知识和综合知识。并进一步指出能源与动力专业存在的工程教学存在的一些不足,难以满足新工科教育的需要,提出新工科背景下人才培养策略的基本原则和实施方法,为新工科的教学改革提出一条新思路。

关键词:新工科;能源与动力专业;应用型人才;策略

本文引用格式:邹龙生,等.新工科背景下能源与动力专业应用型人才培养策略的分析[J].教育现代化,2019,6(79):1-3.

一新工科及应用型人才品质

国家提出发展工业制造4.0,锤炼大国工匠,发展新工科,培养适合于科技革命、工业革命、产业革命、新经济等领域的应用型人才刻不容缓。旧工科面临现实瓶颈,以及教育工作者对工程教育探索与创新的努力[1],新工科的概念水到渠成,它是在老工科的基础上提出的新理念。林健指出,“新”包含了三方面涵义,即新兴、新型和新生。“新兴”指的是全新出现、前所未有的新学科,比如新能源专业就是在能源与动力工程专业的基础上发展的[2]。“新型”指的是对传统的、现有的学科进行转型、改造和升级,包括对内涵的拓展、培养目标和标准的转变或提高、培养模式的改革和创新等而形成的新学科,如建筑能源专业。“新生”指的是由不同学科交叉,包括现有不同工程学科的交叉复合、工程学科与其他学科的交叉融合等而产生出来的新学科,比如能源化工专业。

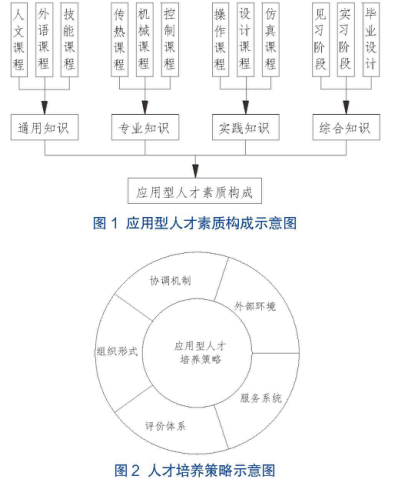

新工科能够促进能源与动力工程专业的发展,更能满足产业发展的需要,作为培养能源与动力工程的高校,借此机会壮大发展,培养更合适的应用型人才,促进广西区经济的发展。要培养能源与动力工程专业的应用型人才,第一步是确定新工科背景下应用型人才应该具有的知识和能力,图1展示了应用型人才素质构成的单元。

应用型人才素质构成由4个板块,即通用知识、专业知识、实践知识和综合知识构成,每个板块又由一些相关的课程体系组成,使大学4年形成一个完整的学习链,目标是培养跟上科技发展的能源与动力专业的社会应用型人才。

二能源与动力专业工程教育面临的问题

目前高等教育扩张过快,工程教育类的学生人数增长迅猛,但是很多高校由于本科教育时间短,缺乏系统性培养原则和策略,存在一些不足。瞿振元研究认为很多高校人才培养缺乏明确标准、工程教育理科化倾向较严重、工程师价值观和伦理教育被忽视、师资队伍建设不能满足现代工程教育要求,工程技术人才质量不能满足社会需求;教师重科研论文产出轻实践教学能力,追求论文数量和项目经费,把工程教学忽略了[1]。由于工程教育诸多问题导致工科学生上岗适应慢,人文素养、心理素质、沟通能力、动手能力差,自主学习、创新能力不足,团队合作意识缺乏,对现代企业工作流程和文化了解甚少,难以应对社会需求。能源与动力工程专业作为传统的工科,在此背景下,急需优化和改革人才培养模式,优化人才培养策略[3]。从每一届的毕业论文,也可以发行部分端倪,有不少学生提交的毕业论文思路模糊,文不对题,语言不通,甚至很多学生就是模仿过去的论文,毫无创意可言,本科毕业论文已经沦为为鸡肋。

三新工科背景下人才培养的策略

新工科建设的内涵是立德树人,以应对变化、塑造未来为理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才,使毕业生具有战略型、创新性、系统化、开放式的特征和素养[4]。工程教学要围绕解决问题、项目实施形成新的课程链,将传统课程结构的公共基础课、专业基础课、专业课“阶梯型”模式转变为“情境化”的工程教育课程结构[1],优化教学模式。

新工科背景下,普通高校,特别是地方性高校,从哪些方面入手来达到应用型人才培养的目标?新工科的建设问题,重在新,即:新理念、新结构、新模式、新质量、新体系。本文将从以下几个方面进行阐述:培养方案策略;实训、实习平台建设策略;师资队伍建设策略;人才培养质量考核及评价策略。目标使应用型人才具有以下素质:一是毕业生具有理论知识和实践技能,发现、分析并解决复杂的工程问题的能力。二是毕业生不但具有数学知识、工程理论和道德素质教育,还具有创新思维、丰富的想象力和商业创造力,可以整合和发展互联网信息技术的能力。三是毕业生具有沟通能力与团队意识,并能灵活运用多种方法清晰地描述复杂的工程问题,以及一定的外语交流能力和国际视野。要培养毕业生拥有全球视野与跨文化的交流能力、团队合作能力、领导决策能力。四是要培养毕业生的终身学习能力和创新意识,能充分把握学科前沿及其发展趋势,紧随科技和社会发展的潮流[5]。

(一)培养方案策略

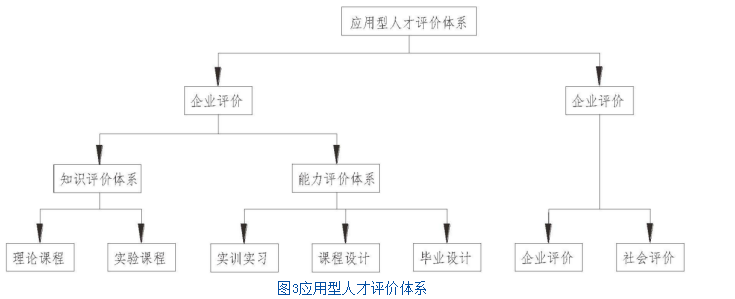

培养方案策略是新工科应用型人才目标实现的第一步,本文所提倡的培养策略如图2所示。应用型人才培养策略主要从5个系统进行组织,通过组织形式、协调机制、外部环境、服务系统和评价体系5个系统构成一个大学生的完整学习阶段,使他们在4年之后能够达到预期的目标,进入社会能够满足新工科技术的需要。

(二)实训、实习平台建设策略

新工科要求学生具有突出的技术能力,强调实践性。因此能源与动力工程专业实验、实训和实习平台的建设策略是围绕提高学生的动手能力而设置。本专业已经设置的校内实验和实训平台有:热工及流体力学实验室、制冷原理综合实验室、制冷实训室、地热能与建筑环境实验教学中心,换热器及空调器性能实验室,热物性实验室,燃烧原理实验室,半集中式空调实验室,集中式空调实验室,火力发电仿真实验室、太阳能建筑一体化实验室、太阳能光伏换热实验室等。但是能源与动力工程专业应用领域的发展,还需要减少新能源技术实验室,比如风电互补实验室,生物质直燃发电等实验室。在发展完善校内实验平台的同时,积极推进校外实习平台的建设,加强与空调设备有限公司、火电发电厂、生物质发电厂、太阳能发电厂、垃圾焚烧发电厂等,让学生直接进入实践环节,提升学生学习的兴趣,使他们掌握更多的专业知识。

(三)师资队伍建设策略

师资队伍是培养应用型人才的基本,新工科对教师在知识面、产业经历、产业能力、教学水平和综合素质等方面都要有较高的要求[6]。当前高校面临的困境是:很多教师是从高校进入高校,缺乏企业工作经历,难以对能源与动力工程专业产业链有清楚的认知,也不能把握企业需要毕业生必须掌握哪些知识和技能,当然也不能满足新工科建设的需要。为此,需要加强教师队伍的培训和实践,可以从以下几个方面入手:

一是立足现有的师资队伍,通过工程专业认证、企业挂职等方式,实现教师实践技能的提升。在专业采购大宗设备时,与设备提供商签订培训服务项目,同时在设备安装、调试、验收时指定教师全程参与、跟踪,全面掌握设备的安装、调试和运行,并培训未参加的专业教师。二是从企业引进人才,或者聘请企业工程师进入课堂,直接向学生授课,通过校企合作,充分利用企业的实验平台和设备,发挥企业工程师的作用,实现校企双赢的局面。

(四)人才培养质量考核及评价策略

本院是在专科的层次上发展而来的地方性普通本科院校,时间短,很多制度还不完善。地方高校要对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用,将校内评价与外部评价相结合,实现由对人才培养质量有着不同诉求的多主体多角度地采用准确有效的评价方法对人才培养质量进行评价,并将评价结果与人才培养各环节形成动态闭环调节系统,实现人才培养质量的持续有效提升[2]。在新工科背景下,能源与动力工程专业教学的评价体系如图3所示。应用型人才评价体系主要由知识评价体系和能力评价体系构成,特别是能力评价体系,它是保证毕业生能力素养的关键。

新工科背景下,能源与动力工程专业应用型人才培养将依据以上原则进行。第一步是在能源与动力工程专业实施;第二步实在第一步的基础上再决定是否向学院其他专业推广。

四结论

本文分析了新工科背景下能源与动力工程专业应用型人才培养的策略问题。在分析旧工科存在问题的基础上,通过实训、实习平台建设策略、师资队伍建设策略、人才培养质量考核及评价策略等方面的改进和完善。使毕业生拥有快速学习新事物的能力,将科学、人文、工程交叉融合在一起,具备整合能力、全球视野、领导能力和实践能力,成为企业和社会的主要支柱,满足社会经济发展的需要。

参考文献

[1]崔庆玲,刘善球.中国新工科建设与发展研究综述[J].世界教育信息,2018,(4):19-26.

[2]王斌,高江波,陈晨.面向“新工科”大学人才培养的思考[J].教育探索,2018,(1):52-55.

[3]蒋润花,左远志,陈佰满,等.“新工科”建设背景下能源与动力工程专业人才培养模式改革探索[J].东莞理工学院学报,2018,25(3):118-121.

[4]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017,(3):1-6.

[5]张凤英,陈永楠,袁战伟,等.“新工科”背景下材料类创新型人才培养模式探索[J].大学教育,2019,(6):28-30.

[6]袁天夫,赵晓丽,江潇潇,等.新工科背景下师资队伍建设的思考[J].中国现代教育装备,2017,(12):22-23,38.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28933.html