SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:医学遗传学实验课在医学遗传学教学中占据重要地位。随着分子遗传学技术的迅猛发展,该学科与其他相关学科有了更深入的交叉渗透,对医学遗传学实验教学内容的更新以及对相关医学基础课程的整合教学改革势在必行。本研究结合沈阳医学院的教学实际,对人外周血基因组DNA提取、目标基因PCR扩增与核酸大分子凝胶电泳鉴定三个独立实验教学内容进行了整合,通过实验设计、实验预试以及两学期的教学实践三个阶段,证明该实验方法稳定,学生实验结果重复率阳性率高,教学效果良好。

关键词:整合医学;综合性实验;遗传学;基因组;PCR

本文引用格式:李靖岩等.综合性实验的建立及在整合医学教学改革中的应用——以“人外周血基因组DNA提取、目标基因PCR扩增与凝胶电泳鉴定”为例[J].教育现代化,2019,6(63):90-91+100.

遗传学(Genetics)是研究生物体基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科[1]。医学遗传学主要研究人类疾病与基因的关系。随着分子生物学技术的迅猛发展,医学遗传学已经成为医学科学中最前沿的学科。由于该学科研究对象是人类基因组,是建立在分子生物学实验技术之上的一门学科,则该学科的实验技术教学显得尤为重要。由于本学科所涉及的诸多实验技术手段在内容上是相互关联或递呈的,另外与其他相关学科如生物化学与分子生物学、细胞生物学、免疫学等都有交叉,但是根据章节的需要或学时的需要,人为地将其加以割裂,造成知识和实践技能整体性的丧失,违背了整合医学的理念。因此,以技能的系统性为原则进行实验教学内容的整合凸显出其必要性和重要性。我们依据最新教学大纲,结合实验室现有的条件,对原有实验内容进行了重新整合,力争即有保留又有创新,设计了规模较大的综合实验“基因组DNA提取、目标基因PCR扩增与凝胶电泳鉴定”。经过科室实验人员反复实验预试,并经过一年(两学期)临床本科学生的实验教学实践,证明该实验方法稳定,实验结果阳性率高,便于学生理解和操作,取得了良好的教学效果。

一材料与方法

(一)仪器与材料

1.仪器Ependorf高速离心机(Centrifuge5417R)、微波炉(nn-SM319H)、精密电子天平(MXX-212)、DYY-2C电泳仪、DYCP-31D型水平式凝胶电泳槽、凝胶成像系统(Tanon GIS-2008)、微量加样器。

2.试剂材料高渗红细胞裂解液、蛋白酶K溶解液、10%SDS、6M氯化钠溶液、Tris平衡酚,70%乙醇,三氯甲烷,异丙醇、1×TE溶液、双蒸水、DNA marker 1kb、PBS缓冲液(pH=7.4)、溴化乙锭、1×TAE电泳缓冲液、琼脂糖、DNA聚合酶及配套反应缓冲液购自大连宝生物公司,TaKaRa rTaq(5 U/µl),配套使用10×PCR Buffer(Mg2+Plus)dNTP Mixture(4种碱基各2.5mmol/L)购自大连宝生物公司,PCR引物由上海Sangon公司合成,贮存液浓度为100µmol/L,工作液浓度为10µmol/L。

(二)方法

1.人外周静脉血基因组DNA提取取0.5ml人外周静脉血于1.5ml EP管中,加入1ml红细胞裂解液裂解红细胞,室温静置2分钟,12000rpm离心5分钟,弃上清。管中加入TE溶液500µl,10%SDS150µl,蛋白酶K溶液10µl(20mg/µl)溶解沉淀,65°C水浴震荡过夜,次日利用饱和NaCL法提取基因组DNA,用50µl 1×TE溶解DNA沉淀。

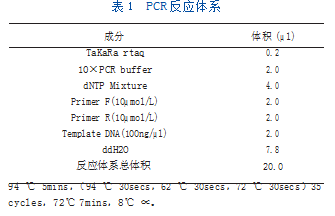

2.人类MIP基因的PCR扩增取1µl提取成功的基因组DNA加入99µl双蒸水稀释,作为PCR扩增模板DNA。利用PCR三步法对基因组DNA中人类MIP基因(一种转录因子基因)进行扩增,扩增引物为MIP-F 5’CTTCCTGACGCTCCAGTTCGT3’,MIP-R 5’GCCAGTAGAGAGTGCAATGGAC3’。PCR反应体系如表1。

3.PCR产物琼脂糖凝胶电泳鉴定取80mL1×TAE电泳缓冲液,加入12.00g琼脂糖(Regular Agarose G-10),微波炉加热彻底熔化,冷却至55~60℃时,加入8μl核酸染料,充分混匀后,倒入插有梳子的模板中,冷却凝固后,卸胶。取2μl PCR产物,混入6×loading,学生PCR样品与DL2000 ladder同时上样电泳。凝胶成像仪观察电泳结果,拍照留图。

二 结果

本实验PCR产物长度为250bp,使用DL2000 DNA Ladder作对照可见学生扩增的PCR条带位于Ladder的250bp处。正常扩增结果为单一、明亮DNA成像条带,无杂带。如泳道内无条带,考虑基因组DNA提取失败或PCR体系添加有误。

三讨论

(一)目的原理

外周静脉血提取基因组DNA分子是一项在医学遗传学科学研究和临床实践中普遍应用的实验技术。要解决的关键问题是破坏细胞膜及细胞中的蛋白质以暴露DNA分子以及DNA分子的沉淀和收集。全血中提取基因组DNA的方法有很多,如玻璃珠法、超声波法、研磨法、异硫氰酸胍法、碱裂解法、酶法及饱和氯化钠法。其中饱和氯化钠法因具有操作简便安全、试剂廉价易得、提取效果好等优点成为实验室科研工作和学生实验中所普遍采用的实验方法[2]。蛋白酶K和SDS可破坏细胞膜及细胞中的蛋白质,使基因组DNA从破碎的细胞中释放出来。用无水乙醇沉淀DNA是实验中最常用的沉淀DNA的方法。乙醇的优点是可以任意比和水相混溶,乙醇与核酸不会起任何化学反应,对DNA很安全,因此是理想的沉淀剂[3]。

聚合酶链式反应(PCR,polymerase chain reaction)是一种利用耐热DNA聚合酶放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,目的将微量的DNA大幅增加[4]。PCR是利用DNA在体外摄氏95℃高温时变性会变成单链,低温(60℃左右)时引物与单链按碱基互补配对的原则结合,再调温度至DNA聚合酶最适反应温度(72℃左右),DNA聚合酶沿着5'-3'的方向合成互补链。目前PCR技术已发展至第三代,是一项稳定成熟的实验技术,该技术的发展使分子遗传学,即在分子水平研究人类基因变异与疾病的关系成为可能[4]。

目前最为快速有效地对PCR产物进行鉴定的实验技术手段是琼脂糖凝胶电泳,即用琼脂或琼脂糖作支持介质的一种电泳方法。琼脂糖凝胶具有网络结构,物质分子通过时会受到阻力,大分子物质在涌动时受到的阻力大,因此在凝胶电泳中,带电颗粒的分离不仅取决于净电荷的性质和数量,而且还取决于分子大小,大大提高了分辨能力,现广泛应用于核酸分子的研究实践中。该实验方法具有价格经济、操作简便、结果直观等优点,适合学生实验的开展。

(二)教学体会

实验样品来源为人外周静脉血,由学生采集耳血400~500μl,取材方便易得,对环境无污染,标准DNA Ladder采用国产品牌,价格低廉,而且电泳成带清晰整齐,尤其适合教学。

该综合性实验结构安排合理,难易适度,精简了教学时数。综合实验共用16学时,分二次完成。第一次8学时,命名为“人外周血基因组DNA提取、目标基因PCR扩增与凝胶电泳鉴定(一)”,完成外周血基因组DNA的提取及浓度、纯度分析;第二次8学时,命名为“人外周血基因组DNA提取、目标基因PCR扩增与凝胶电泳鉴定(二)”,完成目标基因PCR扩增及电泳鉴定,省去了重新制备DNA模板的教学时数。另外,该综合性实验由三个独立实验组成,开展整合教学之前分别由我院医学遗传学教研室、细胞生物学教研室和生物化学教研室独立开课,且教学内容有大量重复,即一个教学内容分别由两个以上教研室重复开展。采取整合教学改革后,该综合性实验由医学遗传学教研室牵头开展,整合了相关学科所涉及的相关教学内容,使学生的学习更具系统性。

学生在实验过程中涉及了大量实验室仪器的操作,从刻度吸管、微量进样器、可调式移液器的使用,到电泳仪、PCR仪、凝胶成像仪的操作等,学生从该大型综合性实验的实践中充分掌握了分子遗传学的基础操作规范。从基因组DNA的分离沉淀到目标基因片段的PCR扩增和凝胶电泳鉴定,整个实验的原理清楚,有据可循,难易适度,循序渐进。所涉及的实验技术全面,方法稳定,使传统方法与现代分子遗传学技术有机结合。

目前,我校本科实验教学是以传统实验教学模式为主,即教师以讲深讲透实验基本概念原理为目标,学生以验证实验结果为目标。教师采用灌输式教学,学生按照既定实验步骤操作并填写实验结果,为被动接受式学习。每门学科有独立教研组和组内实验室,理论和实验教学由各教研室负责。实验教学内容根据理论教学安排,教学目的为验证理论课讲授的相关章节知识,所安排的实验教学内容仅围绕着一门具体课程的某一章节的教学要求,各门医学基础课程的实验教学内容之间缺乏关联性,相关学科的实验教学内容重叠现象严重。各教研室在安排实验教学内容时往往从自身学科的角度考虑,而很少考虑学科的交叉渗透,往往过分强调本学科的特殊性和完整性,而在医学岗位职业能力和技术的全面培养及宽口径、厚基础上考虑不够。改革实验课的授课方式、整合各科实验教学的优势教学资源、完善实验课的教学内容是目前医学实验教学的改革重点[5]。在实验课教学中增加综合性实验,不仅使学生掌握医学实验的基本技术、增强实际操作能力,还能将所学医学理论知识在实验中得到整合和运用;同时使学生在实验中拓展科学的思维、培养探索式学习习惯,体现职业能力培养。总之,积极进行医学本科实验教学改革,开展综合性设计实验教学模式,开展整合实验教学模式,有利于学生通过自主学习,将自己所学知识更好地应用于医学科学实践。

参考文献

[1]左伋.医学遗传学[M].北京:人民卫生出版社,2013:1.

[2]宋洁云,刘芳宏,马军,陈远帆,王海俊.酚/氯仿法和盐析法提取人类外周血基因组DNA方法的比较[J].中国实验诊断学,2013,17(05):802-805.

[3]张冬会,史英钦,张文杰.外周血DNA提取方法及其特点[J].中国组织工程研究与临床康复,2007(11):2167.

[4]詹成,燕丽,王琳,金玉麟,陈力,时雨,王群.数字PCR技术的发展和应用[J].复旦学报(医学版),2015,42(06):786-789.

[5]凤权.OBE教育模式下应用型人才培养的研究[J].安徽工程大学学报,2016,31(3):81-85.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/16176.html