SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过研究开展面向电气专业本科生的“教学验考评”五维一体教学改革,建设“定制式”专业方向群,探索导师施教模式,靶向电气类本科专业,探索“雨课堂”等先进仿真软件进行教学,并建设本科专业开放实验室——直线倒立摆开放实验室,接着探索基于数据挖掘理念建立课程新的考核模式。通过探索研究出一种打破学科界限,多学科交叉的人才培养模式。

关键词:本科;教学验考评;五维一体;开放实验室;改革

本文引用格式:王洪亮,等.面向电气专业本科“教学验考评”五维一体教学改革探索与实践[J].教育现代化,2019,6(59):78-81.

目前,越来越多的研究、工作都需要跨专业与多学科的融合,作为最重要的载体——高校,自然需要将培养适合社会发展的本科生为己任。电气专业作为目前我国众多学科之一,随着大数据的发展、智能电网的建设,越来越得到重视。当下时代对于优秀人才要求其除了掌握本专利知识外还需胜任其他不同领域,具备较高综合素质。高校教学不能在将应试作为教学目的,应该结合当下社会需求,针对性调整教学计划。因此,面向电气专业本科生的教学改革研究处于优先位置[1]。

明确专业设置的目的和优化课程内容和体系,制定符合当前社会需求的教学计划,是教学改革的核心。转变教育思想、更新教育理念、改变人才培养模式是教学改革的目标。不断把理论研究成果同教学改革、课程建设及实验中心建设等多方面结合起来[2]。在满足教学计划的前提下尽可能挖掘探索学生学习的积极性及兴趣点。

“教学验考评”五维一体,五维,即施教、学习、实验、考核、评价;一体,即以学生为主体。此外,在导师人选方面可以扩大比例,导师可结合学生情况制定教学计划并根据教学计划指导学生系统学习,做到因材施教,结合实验室情况组织学生开展实践。按照“厚基础、宽口径、重能力、高质量”的原则,注重系统性和渗透性,构建立体的、互通的专业课程体系[3]。

通过以上内容研究和实践,最终为面向电气专业本科生的“教学验考评”五维一体教学改革提供技术支持及实践基地。

一教学改革方法研究

(一)改革思路

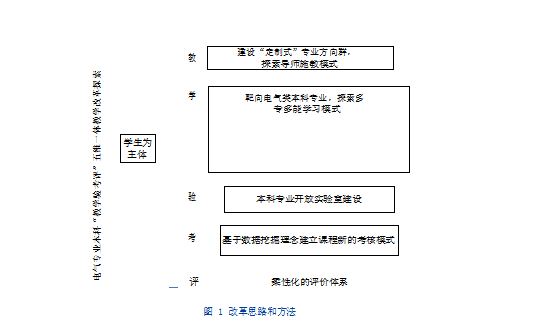

本文开展的研究方案如图1所示。以学生为主体,分为教、学、验、考、评五个部分。“教”即施教,主要特点体现在建立“定制式”的专业方向群,积极探索导师的教学模式,并结合学生的反馈针对性调整;“学”即学习,主要特点是针对电气类本科专业探索多专多能的学习模式并与“雨课堂”等方式联合进行人才培养,师生间增强沟通交流,充分挖掘智能应用的辅助作用。

“验”即实验,主要特点在于开放实验室的建设上,让学生充分利用学校资源探索学习,巩固所学知识。“考”即“考核”,主要特点为基于数据挖掘的理论建立课程新的考核模式,细化期末的分数组成;挖掘学生的综合能力,并作为试点进行跟踪培养。“评”即评价,主要特点即建立柔性化的评价体系,提升学生专业学习上的自主性,促进学生个性化多元发展。

(二)“教学验考评”五维一体方法

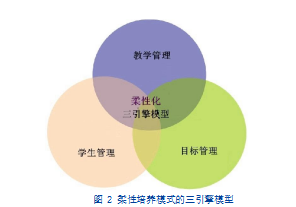

1.建立柔性培养模式的三引擎模型

本文建立的三引擎模型主要体现在两个方面,一是建立宽广的课程平台,为学生提供广泛的自由发展空间。二是建立模块化专业课程体系,弥补现价段课程设计过于“刚性”的不足。只需增删模块即可改变教学内容,并通过增删模块对专业设置方向进行调整,使课程设置更为灵活。

三是考虑到当下人才市场的需求增设特色模块,使学生在学习的同时更加适应社会需要 [4]。流程管理是一种系统化的柔性培养方式,也就是说各流程环节之间是无缝对接、融为一体的。流程管理不仅把不同职能集成在一起,也体现出“多专多能”的要求。管理指导的业务流程链条越长,越需要沿着业务流程进行人才培养。

从柔性培养模式可以看出,“三支柱模型”是截然不同的。从“一专多能”转变为“多专多能”也无法一蹴而就。需要通过转型为“多专多能”提供条件。通过三引擎模型把“一专多能”向“多专多能”型人才过渡。当然,“多专多能”型人才仅仅依靠项目管理是无法实现的,需要而“三引擎模型”这一有利保障使转变顺利实现。

2.设置“定制式”专业方向集群建设,探索导师团队制模式

“定制式”专业方向需对用人单位的要求增添特色课程是专业方向集群建设的特殊部分。保证在基本培养要求的基础上,根据用人单位和社会的需求灵活增添课程以及相应实习活动,强化学生专门能力的培养,使之能够更好地适应工作需要。

导师制减少学生学习的盲目性,但鉴于教育资源短缺的情况下,应结合本校实际情况探索适合的导师制[5]。导师人选考虑师生比较大的学院和研究所; 同时,高年级学生可跨院系所聘请导师。导师结合学生专业学习情况以及兴趣爱好等对学生学习进行指导,做到因材施教。

3.靶向电气类本科专业,探索多专多能的学习模式

随着大数据的发展与智能电网的建设,电网安全越来越得到重视,尤其是面向电网安全协同发展的多学科融合人才培养模式研究。

(1)基于电力物联网获取全景数据,培养具有电力系统技术同时掌握物联网技术的复合式人才。

(2)通过研究多尺度的“灾害-电网”交互影响机理,培养信息化+环境工程复合式人才。

(3)研究电网安全预警模型;研究模型驱动优化。为了保证模型的准确性,需对模型进行优化。通过研究电网安全预警模型以及研究模型驱动优化,培养控制工程+系统安全复合式人才。

4.充分利用“雨课堂”等先进智能软件

充分利用智能软件进行教学考核,首先,通过软件上的多媒体教学素材吸引学生的学习兴趣;其次,实现师生互动,围绕重难点内容积极探讨,巩固所学知识。例如,在讲解控制系统的基本概念和特点后,组织学生探讨现实生活中的应用案例。针对所列实例,讨论采用不同方法建立数学模型并用方框图描述其工作原理。

二 开放实验室建设

实践教学是教学系统中的重要一环,良好的实践教学能让学生在动手实验的同时加深对学习内容的理解,提高独立思考能力。

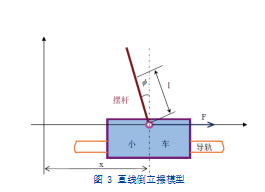

本文拟建立的直线倒立摆开放实验室中,直线倒立摆是直线运动模块上放置的摆件组件。直线运动模块有自由度,小车可沿导轨水平运动。并且在小车上装置不同的摆件组件并可组成多类倒立摆, 直线柔性倒立摆与一般直线倒立摆不同之处是柔性倒立摆有两个可沿导滑动的小车,且主动小车和从动小车间加设弹簧作为柔性关节 [6]。直线倒立摆模型如图 3 所示。在教学时间内组织学生进行验证性实验,并设立晚六点至九点为开放实验室阶段。在此期间,学生可根据兴趣进行网上预约,通过综合设计实验加强学生对所学知识的理解。

三 教学改革考核及评价体系

(一)建立课程新的考核模式

建设全新的课程考核模式,平时成绩以考勤、作业和课堂表现为基础;此外,增设小组学习成绩为、开放实验及科研成绩主要包括倒立摆实验,参与项目情况等为加分项,调动学生学习积极性。

根据已有数据并基于数据挖掘理念,充分挖掘学生各项学习能力,如:主动学习能力、创新能力与动手能力等,并作为试点进行跟踪培养[7]。

(二)建立柔性化的人才评价体系

柔性培养的目的是淡化学生的录取专业属性,提升学生在专业、课程、学习渠道等方面选择的自主性。实施柔性培养不能盲从,在满足学生个性的多元化发展的前提下,做好专业和专业方向选择。

柔性培养在有效缩短了专业预测周期的同时,也提高了对预测准确度的要求。在本体系中,学生创新精神及实践能力的评价指标不容忽视,同时,学生学习过程中非认知方面的成就型评价也不可忽略。建立柔性化的一专多能人才预测及评价体系,逐步改善现行学生评定方法,实施柔性多元化的评定方法[3]。通过发展性评价充分促进学生素质发展和能力提高,挖掘学生的学习潜力。定期组织人才需求预测,及时获得人才市场需求信息,并反馈到培养过程中。

四 结论

本文讨论了面向电气专业本科生的“教学验考评”五维一体教学改革,建设“定制式”专业方向群,探索导师施教模式,靶向电气类本科专业,探索“雨课堂”等先进仿真软件进行教学,并建设本科专业开放实验室——直线倒立摆开放实验室,接着探索基于数据挖掘理念建立课程新的考核模式。通过以上研究,冲破学科固有界限,打造各学科交叉融合的新型工科人才培养体系,为电气专业本科生的教学培养提供了新思路与实现途径。

参考文献

[1]刘涤尘.电气信息类专业人才培养方案与教学改革[J].高等工程教育研究,1999(S1):123-128.

[2]赵杨.面对人才需求的高校电气自动化专业创新能力培养模式研究[J].高教学刊,2017(07):150-151.

[3]仝兴华,刘衍聪.探索柔性培养机制创新人才培养模式[J].中国大学教学,2006(09):46-47.

[4]翁国庆.浙江高校电气专业教学改革与社会人才需求关系的研究[A].教育部高等学校电气工程及其自动化专业教学指导分委员会、全国高等学校教学研究会电气工程及其自动化专业委员会、中国机械工业教育协会电气工程及其自动化学科教学委员会、中国电力教育协会电气工程学科教学委员会.第二届全国高校电气工程及其自动化专业教学改革研讨会论文集(上册)[C].教育部高等学校电气工程及其自动化专业教学指导分委员会、全国高等学校教学研究会电气工程及其自动化专业委员会、中国机械工业教育协会电气工程及其自动化学科教学委员会、中国电力教育协会电气工程学科教学委员会:2006,2004:5.

[5]何国锋,樊晓虹.“双创”背景下的电气自动化专业课改革探索[J].高教学刊,2016(22):144-145.

[6]许美玲.基于LabVIEW的倒立摆控制系统研究[D].西南交通大学,2011.

[7]李萍,厉虹,侯怀昌.电气工程及其自动化专业运动控制系统课程实验教学改革探讨[J].教育理论与实践,2010,(15):61-63.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/11878.html