SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以班杜拉的自我效能感理论为指导,构建移动网络课堂环境下基于课堂问题驱动的自我效能感激励教学模型,在实验班开展教学实践并在后期进行教学模型修正,以验证模型假设的真伪。研究结果表明:在移动网络课堂环境下,设计出与大学英语教学相适应的课堂问题来驱动学生合理使用智能手机探求问题从而提升学生自我效能感的教学模式,既能有效转化移动网络给课堂带来的冲击,又能增强学生课堂获得感提高教学效果;该教学模式是与信息化、网络化教学环境相适应的有效教学模式。

关键词:移动网络环境;问题驱动;自我效能感;教学模式

本文引用格式:段君义,等.基于问题驱动的自我效能感激励教学模式研究与实践[J].教育现代化,2019,6(53):207-210.

一引言

2007年《大学英语课程教学要求》发布实施,要求改革传统大学英语教学模式、建立以现代信息技术,特别是网络技术为支撑的新的教学模式[1]。2009年教育部在《大学英语教学改革研讨会会议纪要》中建议要推动网络自主学习发展,使英语学习朝着立体化、个性化、自主式、交互式学习转变[2]。2012年3月教育部又颁布《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》,明确提出要提高网络覆盖率与利用率、提高网络环境下学生自主学习能力、创新教学方式和教学模式[3]。

二 研究问题

智能手机作为移动网络终端有方便携带、可移动使用的天然优势,学生可以在智能手机上安装各种英语学习软件,通过词典查阅、在线翻译、在线浏览、精准搜索、QQ文件查找、微信互动等方式实现自主式、交互式学习,发挥移动网络的学习功能。然而,教学实践与文献研究发现,尽管大学生几乎每天都会使用智能手机进行上网,但很少有学生使用手机开展与英语学习相关的活动[4]。大学英语课堂学生“玩”手机现象更是五花八门,屡禁不止。究其原因,不一而足。但是,在大学英语课堂上玩手机的学生,尤其是基础较差的学生,缺乏英语学习动机,在某种程度上表现出较低的自我效能感[5]。如何在移动网络教学环境下发挥智能手机作为移动终端在大学英语课堂中的学习功能、趋利避害?该研究问题可以尝试通过改进教学方法、创新教学模式来研究与验证。

三教学模型设计与课堂实践

(一)理论依据

心理学家班杜拉的“自我效能感”理论认为:当人们确信自己有能力进行某一活动时就会产生高度的“自我效能感”。自我效能感的高低决定了个体在面临新的任务时是把它当作挑战加以迎接还是当作困难加以回避的态度取向。因此,人们在获得了相应知识技能后,自我效能感就成了行为的决定因素[6]。同时,班杜拉在其“动机”理论中指出:人的行为受行为结果与先行因素的影响,行为结果因素就是通常所说的强化;而强化能激发和维持行为动机以控制和调节人的行为[7]。

根据上述理论,教师若能引导学生借助移动终端(手机)自主解答课堂提出的具体问题,则能提升学生的课堂自我效能感;反之,自我效能感的激发会强化学生对使用移动终端来解决课堂具体问题这一行为的选择,同时该行为与结果的反复强化又会增强学生对“使用移动终端有助于解答课堂问题”的“效能期待”,从而逐渐形成在课堂上积极合理使用手机的良好习惯,趋利避害,发挥手机作为移动学习终端的功能。因此,在移动网络课堂环境下,教师可以根据大学英语学科特点设计出合理的课堂驱动问题,构建相关教学模型,指导课堂教学实践。

(二)教学模型设计

在文献研究、前测数据统计分析和“自我效能感”理论指导的基础上,项目组构建了大学英语课堂基于问题驱动的自我效能感激励教学模型。旨在通过合理设计课堂问题驱动学生积极使用手机的学习动机,通过手机解决大学英语课堂问题来提升学生的自我效能感,达到强化积极使用手机的目的,从而转化移动网络给大学英语课堂带来的冲击、发挥手机移动终端对课堂学习的积极作用。

课题组采用问卷调查、访谈、个案分析等研究方法探讨了移动网络环境下基于问题驱动影响个体自我效能感的自变量(如驱动问题的难度、驱动问题引起的个体内在兴趣动机、个体利用移动网络寻求问题答案的积极性或消极性等);结合前测统计和文献研究,设计了常见“驱动问题”,其中包括但不限于:

(1)Do you know the phenomenon mentioned in the text?

(2)Do you have s om e knowledge of the character…in the context?

(3)If you cannot get the meaning of the word…from the context,you can use your mobile-phone to consult it.

(4))Have a discussion with your partner on the topic and get ready to make a presentation in 5 minutes,if you are now not deskmates,you may chat online.

(5)Now you may check your answers with reference to what has been uploaded on our QQ files.

(6)Those who cannot see the blackboard clearly may have a look at our QQ files.

(7)Now,you have some in-class assignments,and you may get that from our QQ group.

(8)If you cannot take notes so quickly,you can use your smart phone to take photos and re-organize them after-class.

(9)If you cannot answer the question now,you can use your mobile-phone to seek for some reference and then put up your hand to present your findings when you are ready.

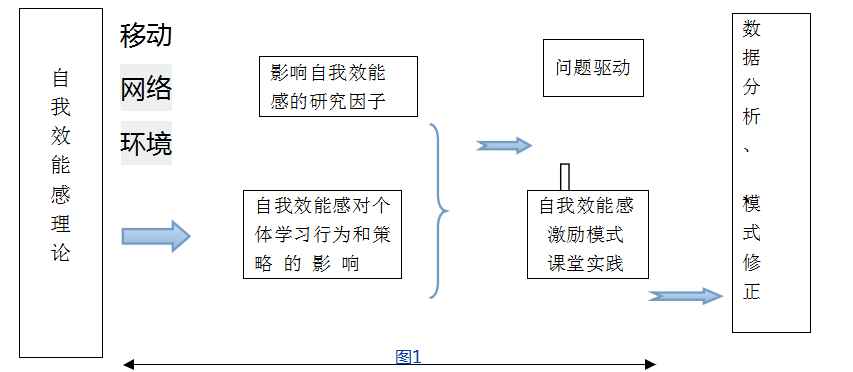

上述驱动问题由授课教师依据教学情境和对学生作出何种自我效能期待的判断适时提出,通过教学实践、数据统计分析对这些问题引起学生自我效能期待作出评估,进而修正、完善教学模型,再返回教学实践。具体如图1所示。

(三)课堂实践

本研究选取某高校选课制下,四个固定大学英语教学班级(大学英语1-大学英语4各一个教学班)、169位学生作为实验对象,开展了为期一学期整的教学模型实践教学。在实践教学前对该班级使用手机的情况、学生学习动机与课堂自我效能感作了问卷调查与访谈;在实践教学过程中严格按照模型设计开展教学,在上述问题产生的适当场合提出问题,鼓励学生通过智能手机解决课堂实际问题;在学期末开展了对比问卷调查与访谈。教师在课堂上积极指导、规范学生的手机使用行为,课前要求手机静音放入口袋或书包,有课堂疑问时方可取出使用。经课堂实践与密切观察,绝大多数学生都能配合课堂活动、积极使用手机探究课堂提出的实际问题。

在整个一个学期的模型教学实践中,教师对该教学模型连续不断的强化实践,对问题的设置、提问时机、提问策略等细节不断优化。

四 研究发现

(一)课堂行为习惯与习惯倾向

配对样本T检验结果显示,学生对自己该学期初与学期末在课堂上玩手机的行为习惯的评价差异显(t=4.761,df=218,p<0.05)。他们对自己在大学英语课堂上期末使用手机的行为习惯的评价明显高于期末之前(MD=1.24),期末时大多数学生对自己在英语课堂上使用手的行为比较满意,认为“使用手机查找问题的确能帮我解答部分课堂疑问,课堂更加充实”、“现在我能在课堂上合理使用手机学英语”、“与学期初相比,我基本能控制自己在英语课堂上不玩或少玩手机”、“与开学前相比,我英语课堂上玩手机明显少了”、“如果老师继续这样鼓励我们在课堂上积极使用手机解答问题,我有信心保持积极合理的使用状态与习惯”。

(二)课堂学习自我效能感评价

配对样本T检验结果显示,学生对自己该学期初与学期末的课堂学习成就感(“自我效能感”)的自我评价差异显著(t=5.302,df=273,p<0.05)。他们对自己在大学英语课堂上的学习收获、学习成就感与学习动机的评价,期末时明显高于开学初(MD=1.46),期末时大多数学生对自己在英语课堂上的学习效果与学习成就感感到比较满意,认为“现在我感觉课堂更加充实、有趣”、“与学期初相比,我认为课堂上我的学习效果更好”、“与开学初相比,我英语课堂上学到了更多”、“现在我能体会到课堂上英语学习的快乐”、“我认为现在的英语课堂让我有成就感、获得感”。

(三)访谈对比统计

期末时开展了对部分实验样本的访谈,访谈结果与上述问卷统计结果高度吻合,多数访谈对象认为在大学英语课堂上积极使用手机解答课堂具体问题“能让课堂更加充实、能减少玩手机的可能”、“通过这种课堂模式,我在英语课堂上更有成就感,学习动机更强”、“一学期以来自己逐渐形成了在英语课堂上使用手机解答课堂问题的习惯”。

(四)课堂效果反馈

该教学模型率先在项目组教师任课的大学英语教学班级开展实证研究,受到了学生的欢迎,取得了预期效果。可观察到在为期一个学期的实践教学实证阶段,学生在大学英语课堂上不当使用移动终端的总体行为频次逐渐减少,学生课堂精神面貌逐渐好转,缺课、逃课现象呈渐进式减低趋势,学生课堂活动参与积极性明显提高。很多学生都在课堂上发挥智能手机灵活的英语学习功能,特别是17级部分实验班级形成了明显的课堂手机辅助学习氛围。

五 实验延伸与模型修正

在教学模型对选定实验班开展了为期一学期的实验教学之后,该教学模型也被应用到大学英语其它教学班级中,经为期一学期的教学之后,其它教学班级的英语教师普遍反映该教学模型能显著提高课堂教学效果、学生在课堂表现出更强的学习动机与积极性、能普遍积极使用手机配合解答“驱动问题”。

通过为期一学期的大学英语其它教学班的实践延伸,综合学生课堂表现与授课教师的反馈信息和建议,课题组针对驱动问题的设计、问题的提出时机、使用手机的时间控制等细节对教学模型进行了修正与完善。

目前,我校18级学生自2018年9月份入学以来,项目组班级根据修正后的教学模型指导开展了课堂教学实践,课堂效果整体良好,尤其表现在这些班级的学生在课堂上如何对待智能手机作为移动终端的态度与行为上:一方面,可观测到学生较少玩游戏、看视频、浏览网页资讯等不当行为;另一方面,在对待课堂提出的驱动问题方面,学生能积极配合、表现出了很高的热情与积极性。在11月份对实践该教学模式教学的8个选课班级开展的一项问卷调查中,择答“你在大学英语课堂上如何使用智能手机”的复选题时,累计84.2%的学生选择了“用来查单词”、76.1%的学生选择了“查找老师提出问题的答案或检索相关信息”、91.3%的学生选择了“合理使用手机对课堂英语学习有帮助”。

六 研究结论

结合上述统计结果与课堂观察可以得出结论:在移动网络课堂环境下,设计出与大学英语课堂教学相适应的的共性问题来驱动学生合理使用手机探求问题答案、从而提升学生自我效能感的教学模式,既能增强学生课堂获得感提高教学效果,又能有效转换移动网络给课堂带来的冲击、为课堂教学所用。该教学模型的理念符合《大学英语课程教学要求》和教育部《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》精神,是创新的教学方式与教学模式、顺应了网络对教育变革的促进作用。

七 结语

移动网络在给大学生提供了丰富信息资源的同时,尤其给大学英语课堂管理带来了巨大挑战;如何在移动网络环境下趋利避害、发挥其对课堂的积极促进作用是值得探究的课题。本研究中提出与实证的“基于问题驱动的自我效能感激励教学模式”为大学英语教育工作者提供了一个行之有效的教学模式以资借鉴,具有积极的现实意义。

当然,由于受到实验样本数量、样本分类、取样地区、实验时间等因素的局限,该教学模型还有诸多细节需要在今后的教学实践中进一步加以改进与完善;大学英语课堂教学效果的提高不能只凭单一教学模式之力,课堂教学模式的改革也应提倡多模态的探索与整合。

参考文献

[1]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].上海:上海外语教育出版社,2007:5.

[2]教育部高等教育司.教育部大学英语教学改革研讨会会议纪要[EB/OL].2009[2012-7-24].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3857/201011/110828.html.

[3]教育部.教育信息化十年发展规划(2011-2020)[EB/O L].20 1 2[20 1 2-7-24].http://www.m oe.gov.cnpublicilesbsshtmlfiles/moe/s3342/201203/xxgk_133322.html.

[4]张倩.智能手机在大学英语移动学习中的应用[J].牡丹江大学学报,2017(1):154-156.

[5]王萱.挑战性任务教学对大学生外语学习自我效能感的积极作用[J].德州学院学报,2012(2):82-85.

[6]高申春.论自我效能感的主体作用机制[J].外国教育研究,1998(6):1-5.

[7]Bandura,A.Self-efficacy V.S.Ramachandran[C].Encyclopedia of Human Behavior,NY:Academic Press,1994,(4):71-81.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/11385.html