SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:伴随着中华民族的伟大复兴,中华优秀传统文化的弘扬与传承也越来越受到重视。但在实际中职公共音乐教学中,民族传统音乐始终是一个教学难点,甚至受到学生的排斥,不利于学生审美素养的全面发展。笔者根据中职生的音乐学习特点,运用现代信息化教学手段,对如何创新中职民族传统音乐教学进行探究,找到一条事半功倍的教学途径。

关键词:中职音乐课;民族传统音乐;音乐教学

本文引用格式:康莹.信息技术为媒,一曲传唱古今——浅谈中职公共音乐课民族传统音乐教学创新[J].教育现代化,2019,6(47):251-252.

近年来,民族文化的弘扬与传承越来越受到人们的关注。但综观当前的中职公共音乐课教学现状,民族传统音乐教学大多是师生“两张皮”的状态,一边是教师感觉美好,一边是学生皱眉跑神。如何改变这种学生被动的学习状态,让他们真正体悟到民族传统音乐文化的美好,增强他们对民族传统文化的认同感和自豪感,这是一个重大而紧迫的课题。现代的信息技术因其功能强大、灵活丰富的特性,给教学的改革与创新插上翅膀。教师充分运用各种信息化手段,创新课堂模式,改变传统课堂教学单一的局面,调动学生的课堂积极性,丰富学生的音乐体验,从而可以有效提高民族音乐课堂教学效率。

一 发现问题、寻找途径

解决问题首先是要找出问题的症结所在,教师要了解学生的认知特点,知道他们的兴趣所在,明白他们的需求.才能做到因材施教,发挥教育的最大效力。因此笔者随机对东莞市经济贸易学校96名学生从音乐的兴趣和认知途径两个纬度进行调查。

调查后发现,学生们对民族传统优秀音乐作品普遍缺乏认识,兴趣相对集中在流行音乐尤其是流行歌曲方面,比例高达71%。对于风格迥异的、不熟悉的、内涵深奥的民歌、戏曲、民族器乐作品等,多数学生认为不好听、听不懂、甚至是不能接受,只有10.9%的同学感觉还可以。全民信息时代,90后的孩子们被形象地比喻为“网络原著民”,52%的学生是通过网络媒体来获取各种知识信息,有的甚至有“手机依赖症”。中职学生实操能力比较强,捕捉新事物的能力也非常敏锐[1]。

二创新策略

(一)网络研习、乐海拾贝

“教学做合一”观点的核心是“做”,陶行知先生曾说过,“行是知之始,知是行之成”。针对中职学生音乐素养相对薄弱,知识面较窄的现状,发挥他们动手实操能力强,思维活跃的特点,笔者鼓励学生课前通过网络自主研习。

教师课前通过云平台发布任务,学生们分小组利用课余时间通过各种媒体和网络来搜集相关的文字、图片、音频、视频,有的甚至还能够运用制作软件把音视频文件进行剪辑与合成。作业最终以课件的形式呈现,内容时长不超过15分钟。比如《走进粤剧》这一课,学生们通过网络资源了解到东莞市是粤剧的发源地时,他们兴奋而又自豪。他们除了课前自己研习了粤剧的经典唱段《分飞燕》之外,更是依据自身的兴趣点,发现了2015年1月24日,粤剧与网游首次跨界的作品《决战天策府》[2]。

经过课前的各种研习,学生们对粤剧从陌生到了解,因了解而喜欢。有的学生主动表示,不摒弃传统、融入时尚的粤剧仍然可以很好看。希望年青人追根溯源将广府大戏一代代传承下去!

这种利用网络,运用任务驱动教学法,引导学生课前自主研习的学习模式,不仅可以最大程度的促进学生们的学习能力提高,更能够自然地拉近学生与陌生知识领域间的距离。

(二)微课教学、课堂翻转

教师针对某个知识点而设计和制作短小精悍、指向明确的微课视频,能够打破传统学习的单一形式,让学生的学习更加灵活、生动有趣。教学《初识中国民族乐器》这一课时,让学生掌握民族乐器的分类是教学重点。学生要了解民族乐器的分类以及各个种类乐器的不同演奏方式。受场地和资源的限制,如果这些知识单纯地靠教师的语言进行介绍,不仅枯燥也不易讲透彻。这时,微课就是一个良好的教学载体。教师通过5分钟的微课视频教学,介绍了民族乐器的“四大种类”,还通过精致的图片、清晰的视频和简单明了的解说,让学生形象直观地掌握了知识点[3]。

课程资源建设中的微课视频上传至学习平台,在翻转课堂中起核心作用。不仅可供学生预习,为课堂教学作铺垫。也可以用于课后学生复习提高。微课的灵活运用体现了“以学生为主体”的教育理念,大大提高了学生的学习兴趣和学习的便利性。

(三)VR技术、情境创设

我国的民歌种类丰富、源远流长,传统的民歌赏析教学一般是教师讲解、播放音视频,学生跟随老师来学习。由于中职学生的人生阅历有限,许多细节无法捕获,许多情感体验无法获得。用时下流行的话来讲,他们很难get到民歌的美好,所以非常需要改进教学方式。

视觉感知是虚拟现实技术的最基本的功能,交互方式具有高逼真度,给人一种身临其境的感觉,非常利于情境创设,可是学生们相比以往更加快速更加充分的获得情感体验。比如内蒙民歌《鸿雁》的赏析,学生们戴上VR眼镜,仿若置身在苍茫的大草原,与牧民们一同吟唱,瞬间就理解了这首歌的意境,感悟到了蒙古民歌的美。

(四) 百度答疑、堂上搜索

学生们喜欢用手机,喜欢上网。以前的课堂经常有“低头族”。教师是应该做“警察”严防死守,还是做“游戏的组织者”来合理疏导呢?课堂中,如果有疑问,需要寻求答案,学生可以在教师的允许下,运用电子设备(手机、平板)上网搜索资料。比如在《古琴作品赏析》教学中,学生对古琴以及古琴作品是陌生的,很难获得情绪共鸣,从而产生学习热情。但是中职学生的年龄正处于青春期后期,他们对友情是非常重视和向往的。赏析之前,教师可“故弄玄虚”地说,《高山流水》是有一个关于友情的典故,“知音”一词也来自于此,让学生们自行查找并比拼速度。结果,原本沉闷的课堂一下热烈起来,学生们通过自己的探索与课堂教学内容,一下子就找到了情感的结合点!课堂接下来就能够顺利地进行了[4]。

在通过课堂上网搜索资料,每个学生都能有事做,活跃了课堂气氛,实现了教育的公平和均衡发展,还规范了课堂纪律。不仅丰富了学生的知识面,对教师的课堂教学也是一个很好的补充。让信息技术充分服务于课堂教学。

三 总结反思

信息技术越来越多样化,越来越成熟,为我们的教学活动插上翅膀,在学生与知识之间架起了一座桥梁。但也不能一味追求信息化,笔者认为教师还需把握以下几点:

(一)适度原则

课堂的主导还是教师,技术只是教学辅助手段和工具。教师应根据所教知识内容和授课学生特点选择恰当的技术手段。手段并不是越多越好,有时过渡地运用手段会干扰学生的学习专注力。教师自身的良好素质和对音乐课堂的有效把握才是上好课、提升学生音乐素养的关键。

(二)服务原则

音乐课堂教学的宗旨是要让学生通过各种教学活动来体验与感悟音乐美,提升学生的审美素养。因此,在运用信息技术手段实施民族音乐教学的过程中,教师应始终把握通过技术帮助和促进学生与音乐进行交流这个基本点,切忌把信息技术手段的掌握变成学生学习追逐的目标,使整个教学活动跑偏[5]。

(三)学生主体原则

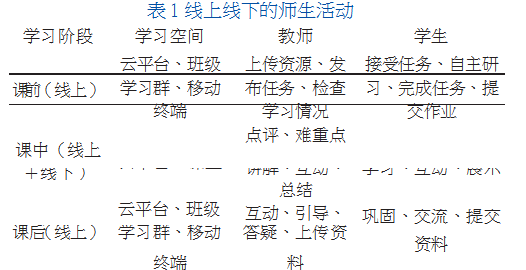

教学活动的主体是学生。信息技术的应用,就是借助它的强大交互功能来突出学生的主体地位,让学生成为学习的主人,而不再是被动地受教者。教师由传统的知识传授者变身为学生学习的引导者、合作伙伴。所以,音乐教学的形式、方法,教授内容,教学目的,都必须结合学生的特点、满足学生的需要、实现学生的收获。线上线下的师生活动如表1所示。

总之,音乐教师通过合理地运用信息技术并不断地加以完善,可使中职公共音乐课中民族传统音乐教学生动活泼又直观高效,焕发新的生机与光彩,让学生爱上民族传统音乐文化,使其得到传承和发扬。真是信息技术为媒,一曲传唱古今!

参考文献

[1]刘乐沁.VR技术在环境艺术设计中的价值与应用分析[J].艺术科技,2018,31(12):218.

[2]曹庭婷.智能化信息技术在戏曲教学中的应用——以《京剧唱腔联奏》一课为例[J].教学月刊小学版(综合),2018(12):39-41.

[3]康莹.学生备课在前、教师延伸在后——中职公共艺术(音乐)有效教学初探[J].北方音乐,2016,36(18):89-90.

[4]方明.陶行知教育名篇[M].济南:山东教育出版社,2005.

[5]张驷宇.基于翻转课堂的混合式教学模式探索与实践——以人力资源管理综合实训课程为例[J].青岛职业技术学院学报,2018,31(05):48-51.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/11072.html